|

|

|

カテゴリ:国内旅行

この日は11月18日(木)・この旅行の5日目の最終日。

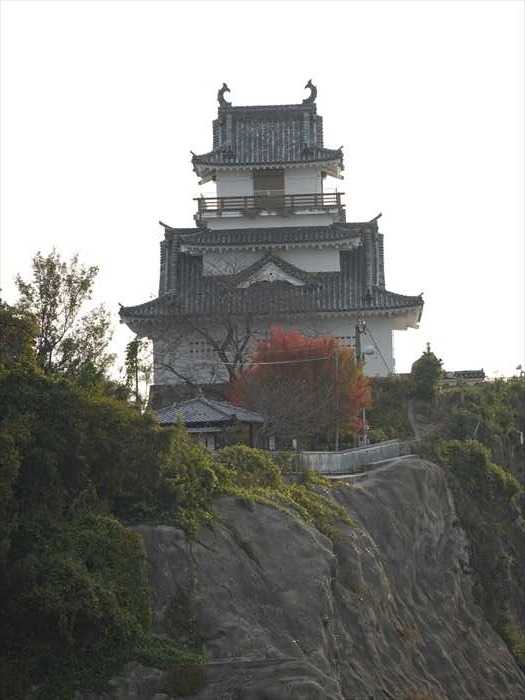

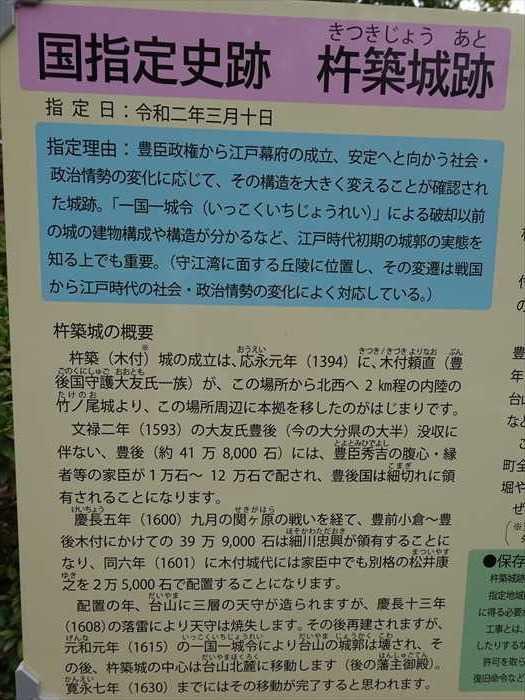

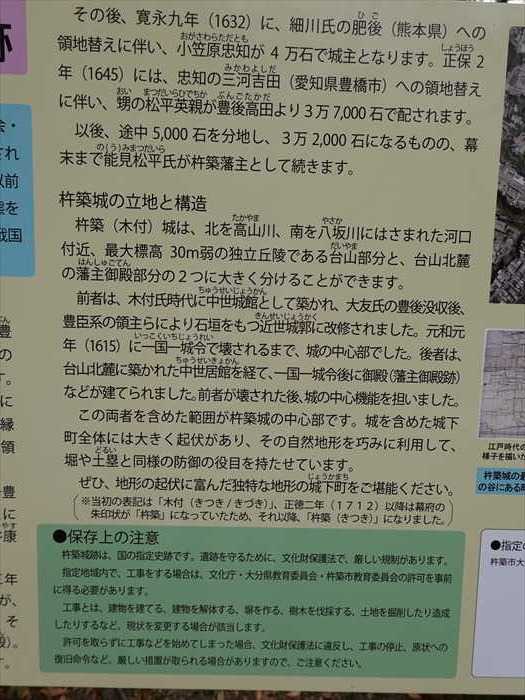

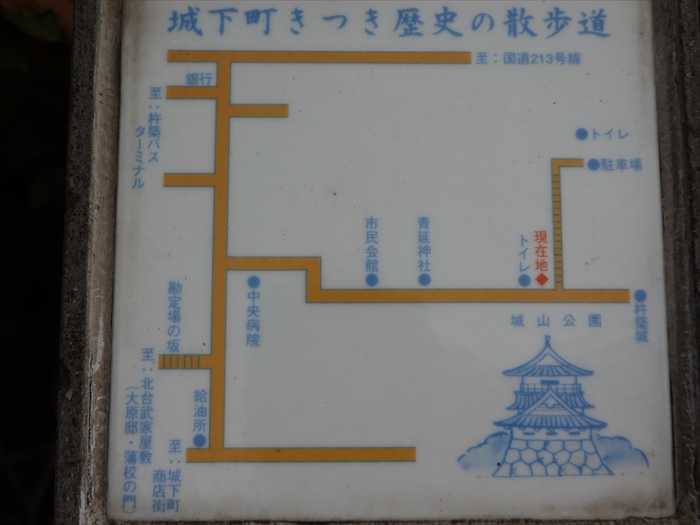

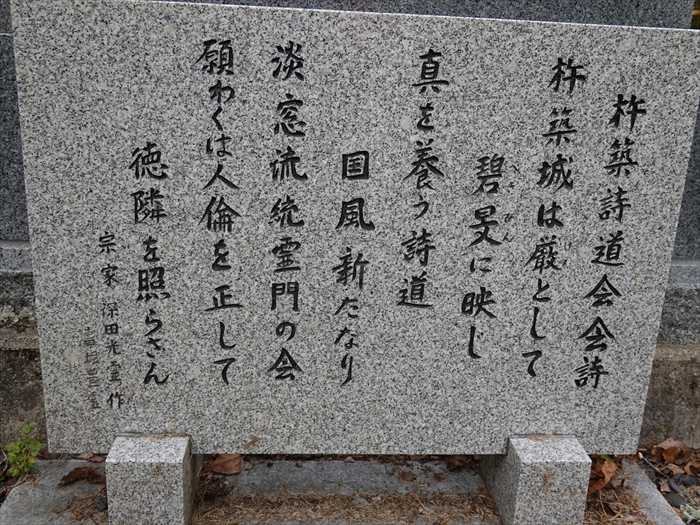

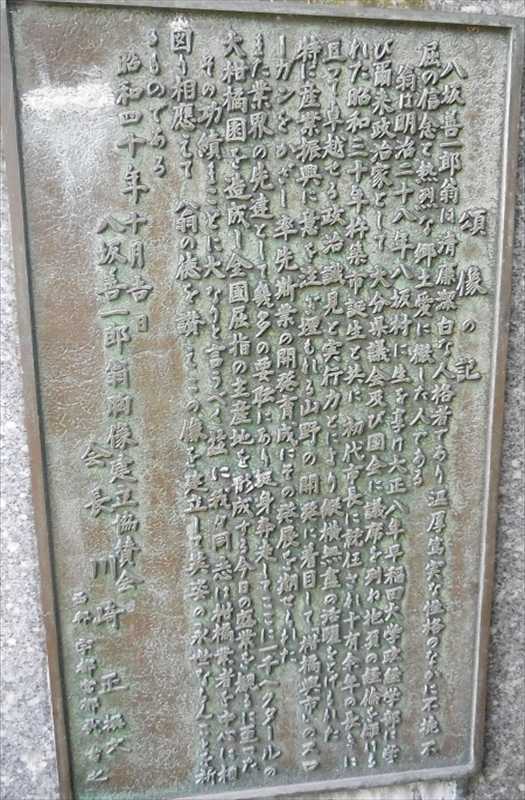

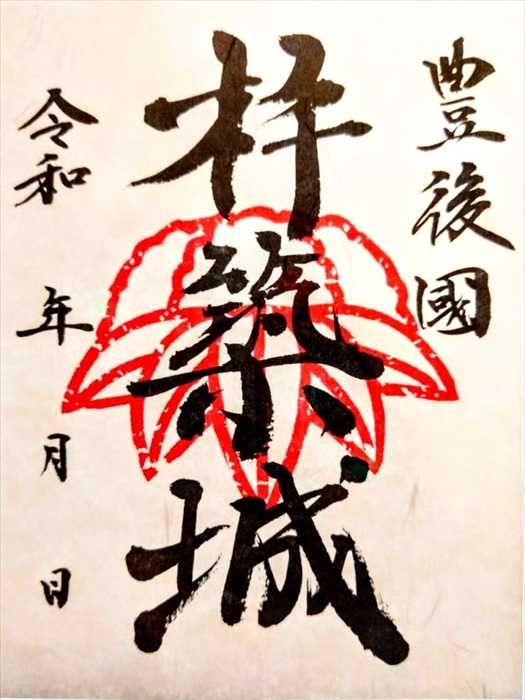

宿泊したホテルは「ホテル日航大分 オアシスタワー」。 大分県大分市高砂町2−48。 2Fから1Fのホールを見る。  開放的な吹抜が特徴のロビー。  チェックアウト後に、近くにある駐車場まで歩く。 大分市の汚水管マンホール蓋には、市の花サザンカが6個描かれていた。  大分市中心部の中央町にあるアーケード商店街「ガレリア竹町」の入口近くにあった モニュメント。  円形の部分にはこの周辺の地図が描かれていた。  宿泊したホテル「ホテル日航大分 オアシスタワー」を振り返る。 以前は全日空のホテルであった時代もあったとネットより。  そして駐車場を後にして、この日のスタート。 時間は6:57。  「昭和通り」を進み「産業道路」との交差点手前左にあった「Times」の 「カーシェアステーション」👈リンク。 「カーシェアリング」とは、登録を行った会員間で車を共同で使用するサービスのこと。 短い時間から車を借りることができたり、短い時間であればレンタカーよりも安価になるように 設定されていることが多い。そのため、家族や友人の送迎や買い物など、ちょっとした用事や 気分転換のドライブで気軽に利用することができる。短時間・高頻度で車を使いたいという人に 向いている仕組みと言えるのだと。  そして国道10号を別府方面に進む。 左手にはJR日豊本線、右手には別府湾が拡がっていた。  「高崎山」に向かって走る。  「高崎山前歩道橋」が前方に姿を現した。 橋 長:133.70m 幅 員:5.00m 高 さ: 31.50m/22.50m 橋 種 2径間連続吊り形式鋼床版箱桁 概 要 別大国道(国道 10 号)に架かる歩道橋は、海側施設(うみたまご・おさる館)と山側施設 (高崎山自 然動物公園)の歩行者動線の確保を目的に整備され た吊り形式の橋梁。 主塔部の形式は大分市内からみる由布・鶴見の山 並みをデザインのモチーフとしており、 主塔部の青色については(近くの山々は濃く、遠くの山々は薄 く見えることから)遠近感を 感じられるよう少しだ け色を変えていると。 歩道橋から眺める別府湾の美しさに加え、 2010 年 からは別大マラソンのスタート地点となり、マラソ ン応援の絶好のポジションにも なっている。 ※主塔部の「青色」と桁部の「オレンジ色」は 2002 年ワールドカップの「おもてなしカラー」 として主要施設を装飾したことから採用された色である。  左手の「東別府」そして「別府」の温泉街を見る。  右手前方に「別府タワー」が現れた。  別府タワー(べっぷタワー)は、大分県別府市にある観光塔である。 旧名、観光センターテレビ塔(かんこうセンターテレビとう)。 高さは90m。名古屋テレビ塔、通天閣に次ぎ、日本で3番目に建てられた高層タワーで、 別府観光のシンボルとして親しまれる。登録有形文化財(2007年10月2日登録)。 運営は開世通商株式会社、管理はカイセイ・プロパティーズ株式会社。 広告ネオンサインは朝日ソーラーを経て、2002年以降はアサヒビールと契約している と。  埋立によって出来た国道10号の「亀川バイパス」を走る。  大分県速見郡日出町から国道213号に入り、ひたすら走りこの日の最初の目的地の 「杵築城(きつきじょう)」が姿を現した。  断崖の上に立つ「杵築城」。  「城山公園駐車場」に車を駐め散策開始。 大分県杵築市杵築64。  「杵築城の歴史と杵築城(台山部分)の調査成果」案内板。  「国指定史跡 杵築城跡」案内板。  「国指定史跡 杵築城跡 指定日:令和ニ年三月十日 指定理由:豊臣政権から江戸幕府の成立、安定へと向かう社会・政治情勢の変化に応じて、 その構造を大きく変えることが確認された城跡。 「一国一城令(いっこくいちじようれい)」による破却以前の城の建物構成や構造が分かるなど、 江戸時代初期の城郭の実態を知る上でも重要。(守江湾に面する丘陵に位置し、その変遷は戦国 から江戸時代の社会・政治情勢の変化によく対応している。) 杵築城の概要 杵築(木付)城の成立は、応永元年(1394)に、木付頼直(豊後国守護大友氏一族)が、この場所から 北西へ2 km程の内陸の竹ノ尾城より、この場所周辺に本拠を移したのがはじまリです。 文禄ニ年(1593)の大友氏豊後(今の大分県の大半)没収に伴ない、豊後(約41万8000石)には、 豊臣秀吉の腹心・縁者等の家臣が1万石~ 12万石で配され、豊後国は細切れに領有されることに なります。 慶長五年(1600)九月の関ヶ原の戦いを経て、豊前小倉~豊後木付にかけての39万9000石は 細川忠興が領有することになり、同六年(1601)に木付城代には家臣中でも別格の松井康之を 2万5000石で配置することになります。 配置の年、台山に三層の天守が造られますが、慶長十三年(1608)の落雷により天守は焼失 します。その後再建されますが、元和元年(1615)の一国一城令により台山の城郭は壊され、 その後、杵築城の中心は台山北麓に移動します(後の藩主御殿)。 寛永7年(1630)までにはその移動が完了すると思われます。」  その後、寛永九年(1632)に、細川氏の肥後(熊本県)への領地替えに伴い、小笠原忠知が4万石で 城主となります。正保2年(1645)には、忠知の三河吉田(愛知県豊橋市)への領地替えに伴い、 甥の松平英親が豊後高田より3万78000石で配されます。 以後、途中5000石を分地し、3万2000石になるものの、幕末まで能見松平氏が杵築藩主として 続きます。 杵築城の立地と構造 杵築(木付)城は、北を高山川、南を八坂川にはさまれた河口付近、最大標高30m弱の独立丘陵で ある台山部分と、台山北麓の藩主御殿部分の2つに大きく分けることができます。 前者は、木付氏時代に中世城館として築かれ、大友氏の豊後没収後、豊臣系の領主らにより石垣を もつ近世城郭に改修されました。元和元年(1615)に一国一城令で壊されるまで、城の中心部 でした。後者は、台山北麓に築かれた中世居館を経て、一国一城令後に御殿(藩主御殿跡)などが 建てられました。前者が壊された後、城の中心機能を担いました。 この両者を含めた範囲が杵築城の中心部です。城を含めた城下町全体には大きく起伏があり、 その自然地形を巧みに利用して、堀や土塁と同様の防御の役目を持たせています。 ぜひ、地形の起伏に富んた独特な地形の城下町をご堪能ください。 ※当初の表記は「木付(きつき/きづき)」、正徳ニ年(1712)以降は幕府の朱印状が「杵築」に なっていたため、それ以降「杵築(きつき)」になりました。」  「杵築城の中心部」の航空写真。  「城山公園」の紅葉。  「城下町きつき歴史の散歩道」案内。  「忠魂碑」。 日露戦争のものであろうか?  「杵築詩道会会誌 杵築城厳映碧旻 養眞詩道国風新 淡窓流統霊門会 願正人倫徳照隣」  「杵築詩道会会誌 杵築城は厳として碧旻(へきびん)に映し 真を養う詩道 国風新たなり 淡窓流統霊門の会 願わくは人倫を正して 徳隣を照らさん」  「叙勲記念碑」。  「八坂善一郎翁之像」。  「頌像の記 八坂善一郎翁は清廉潔白な人格者であり温厚篤実な性格のなかに不撓不屈の信念で熱烈な 郷土愛に徹した人である。 翁は明治二十八年八坂村に生を享け大正八年早稲田大学政経学部に学び爾来政治家として 大分県議会及び国会に議席を列ね地負の経倫を傾けられた昭和三十年杵築市誕生と共に 初代市長に就任され十有余年の長きに亘って卓越せる政治識見と実行力とにより縦横無盡の 活躍をとげられた。 特に産業振興に意を注ぎ埋もれる山野の開発に着目して「柑橘典市」のスローガンをかざし 率先斯業の開発育成にその発展を期せられた。 また業界の先達として幾多の要職にあり挺身奔走してここに一千ヘクタールの大柑橘園を 造成し全国屈指の生産地を形成する今日の盛業を観るに至った。 その功績まことに大なりと言うべく茲に我々同士は柑橘業者を中心に相図り相應えて翁の 徳を讃えこの像を建立して英姿の永世ならんことを祈るものである。  「法政大学創立者顕彰碑」。 法政大学を創立した金丸鉄と伊藤修は杵築市の出身。  「杵築藩士 金丸鐵」。  「杵築藩士 伊藤修」。  「杵築城天守閣」に続く門は閉鎖されていた。  営業時間 10:00~17:00(入場は16:30まで) この時の時刻は8:15前なので諦めて引き返す。  「城山公園」の黄葉。  紅葉  「善隣友好」碑。 「日中平和友好條約締結記念 1978年10月28日」。  杵築城の天守を見る為に、海側に車で向かう。 国道213号の海側から「杵築城」を見る。 大分県杵築市杵築塩田665−554附近。  杵築城は、室町時代初期に木付氏によって八坂川の河口にある台山(だいやま)の上に築かれた。 台山は、北は高山川、東は守江湾に囲まれた天然の要害である。 連郭式の平山城で、台山を空堀により4区画に区切られていた。 戦国時代には大友氏と島津氏の戦いの舞台となり、江戸時代には杵築藩の藩庁が置かれた。 城跡のうち台山上の部分は、公園として整備され、天守台跡に「資料館」👈リンクと 「展望所」👈リンクを兼ねた模擬天守が建てられているのであった。  台地上の台山地区には、城山公園が整備されている。本丸の天守台跡には3層の模擬天守が 建てられ、資料館及び展望所として利用されている。2017年(平成29年)に国の史跡指定を 目指して行われた発掘調査では、土塁や堀切りが確認され、大友氏による豊後国支配が終焉を 迎えた文禄2年(1593年)から、慶長20年(1615年)の破却に至るまでの城郭の変遷が 明らかとなった。 山麓の藩主御殿地区は、杵築神社、旧杵築中学校、旧杵築市立図書館一帯に位置しており、 堀、石垣、庭園の遺構が残されている。旧杵築中学校の校舎建て替えに伴い2010年(平成22年) から行われた発掘調査で、校庭から藩主御殿跡が発見され、2016年(平成28年)2月23日に 県の史跡に指定された。  「杵築城」の「御城印」。  そして振り返ると朝の陽光に光る海が。  「守江港」入口の「住吉浜」とその先の海の中に小さな「守江港灯標」があった。 「守江港は、江戸時代は参勤交代の途中の寄港地となり、明治時代に入っても内海航路の重要な 港で、多くの船が寄港していましたが、難破する船も少なくなかったようです。 そのため、明治33年に守江港口の洲上に煉瓦造の灯標(当時は「挂燈立標」と言っていた。)を 建設したのが守江港灯標の始まりです。 最初は奈狩江(ながえ)村立の「守江港挂燈立標」として建設され、大正13年に大分県の所管と なっています。その翌年に名称が「守江港立標」に改称され、昭和24年まで大分県で管理して いましたが、海上保安庁設置に伴い、海上保安庁に移管され、現在は、大分海上保安部が 管理しています。 建設当時は、塗色が白黒の横線でしたが、明治37年に塗色が紅色となり、昭和48年に電化に伴う 灯器の変更等により改築され、その後外装や浮標式の変更を経て現在の姿となっています」 と。  「杵築城」を後にして、県道644号線・藤原杵築線を西に走り「杵築駅」の前を通り進む。 正面に見えてきたのが「大分空港道路」。  「赤松山願成就寺」の山門が左手前方に見えた。 大分県速見郡日出町藤原6599−1。

赤松山願成就寺 願成就寺(日出妙見尊)は、養老年間(717~724)、六郷満山の創建者・ 仁聞(にんもん)が建立したと伝えられる由緒ある寺で、天徳4年(960)空也上人が建立した ともいわれています。速見郡に多くの寺院建立の願をたて、最後にこの寺を建立し、願いが 成就したことから願成就寺と呼ばれたといわれています。 地元の人々からは「赤松の妙見様」と呼ばれ親しまれています とネットから。  右折して国道10号に入り北上する。「下市北」交差点を右折し県道655号線・新城山香線に入り 「熊野磨崖仏」を目指す。  県道655号線・新城山香線から脇道に入り車を止める。 右手に石鳥居が立っていた。  ズームして。 扁額は「熊野社」となっており、ここも「熊野磨崖仏」への参道であったようだ。  「広い道(県道)に迂回して!」と。 この参道はこの先は道幅が狭かったのであろう。  庚申塔もあった。  そして我々の車はUターンして「熊野磨崖仏」の案内板に従い、ここを左折したのであった。  途中、右側にあった駐車場で一時停止。 「千年ロマン 豊後高田市 観光案内」。  地図をズームして。  そして場所を確認して「熊野磨崖仏」へと車を走らせたのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.01.23 07:48:25

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|