|

|

|

カテゴリ:国内旅行

次に訪ねたのが「不動院」。

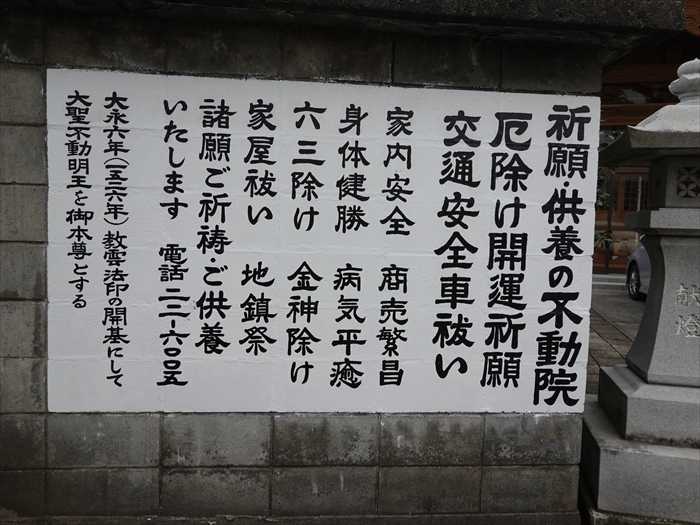

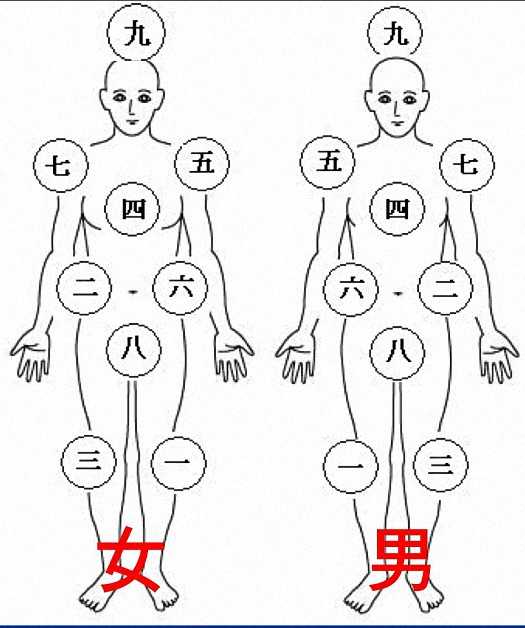

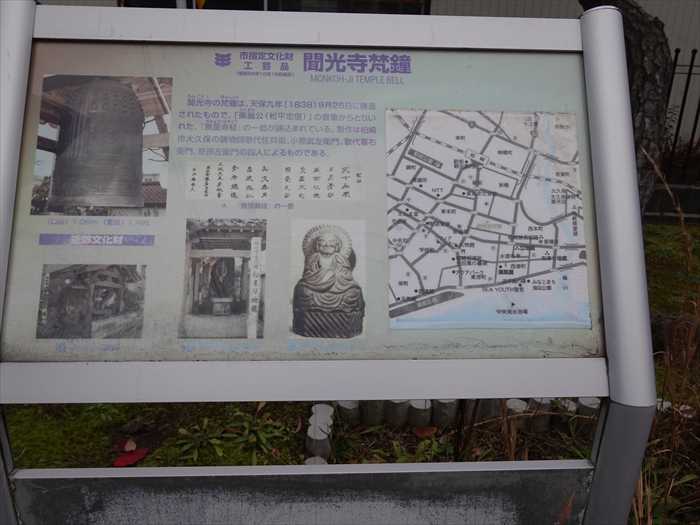

山門から本堂を見る。 「石動山 不動院」、「厄除不動尊」と刻まれた石柱。 新潟県柏崎市東港町3番17号。  左側に寺号標石「石動山 不動院」。  「厄除不動尊」  左側に「庚申塔」が2基、右に「金毘羅大權現」碑。  その奥にも石碑群が。  石仏、石祠が。 その奥で石蕗(つわぶき)の黄色い花が開花中。  「祈願・供養の不動院 厄除け開運祈願 交通安全車祓い 家内安全 商売繁盛 身体健勝 病気平癒 六三除け 金神除け(住宅の安全と家内安全を祈る) 家屋祓い 地鎮祭 諸願ご祈祷・ご供養いたします 電話二二-六〇〇五 大永六年(一五二六年)教雲法印の開基にして大聖不動明王を御本尊とする」  そしてネットによると 「六三除け(ろくさんよけ)」は、身体の悪いところを毎日撫でて祈願するお札です。 昔から薬効の甲斐もなく、病気の原因が不明なときには六三に当たっている可能性があると 言われます。 六三とは人の頭から足までの身体9ヶ所を指し、年齢や性別によって、その場所は異なります、。 つまり、自分の数え年を「9」で割り、その余りの数字が六三にあたっている場所となります。 割り切れた場合「9」とし、9歳以下は数え年がその数となります。 ※数え年とは生まれた年を1歳とし、今年迎える満年齢に1歳を加えた昔ながらの数え方です。 ※頭(9)は総身六三といい、身体のあちこちに不調が出る年回りと言われます。  「本堂」に近づいて。  「本堂」の彫刻。  寺務所入口。玄関は積雪対策であろうか?  次に訪ねたのが「日蓮宗 海岸山 妙行寺」。 新潟県柏崎市西本町1丁目13−1。 門には日蓮宗の宗紋「井桁に橘紋」が両側に。  山門に近づいて。  「柏崎の恩人 星野藤兵衛 豪商であり、勤皇の士といわれた星野藤兵衛は、北陸戊辰戦争の際、新政府軍と旧政府軍に 働きかけ、柏崎を戦火から救うために奔走しました。1868年の鯨波戦争で鯨波村は全焼 しましたが、柏崎町は兵火から逃れ、山形有朋、黒田清隆に率いられた新政府軍は妙行寺に入り、 本陣としました。 この間、藤兵衛は兵糧92万食をはじめとする軍資を提供し、有名な長岡、会津の戦闘もここを 本陣として行われました。妙行寺には、藤兵衛をはじめ加賀藩士の墓や、駐屯兵の落書きが 本堂に残されています。」  この建物は?  「新潟県柏崎市常盤高等学校 開校の地」碑。 明治三十三年(1900年)四月二十一日、旧制新潟縣立高田中學校柏崎分校として開校。 柏崎町田町福厳院本堂を仮校舎に授業開始。  「本堂 文永11年(1374)の創立で、慶長2年(1597)地震のため翌年「法修山妙行寺」と 「海岸山大乗寺」を合併して「海岸山妙行寺」となり番神から現在の西本町へ移転しました。 創立となった文永11年、佐渡への流罪を許された日蓮上人は寺泊へ向かう途中、暴風にあい 番神の地へ着岸しました。 ここで一夜を過ごした日蓮上人の教えにより、真言宗大乗寺の 住職慈福法師は、日蓮宗に改宗し、日心の法号を与えられました。 慶応4年(1868)の 戊辰戦争では、本堂が官軍の本陣となり、本堂内には現在でも官軍兵士の「らく書き」が 残っています。」  日蓮聖人のご尊像。 佐渡から海を渡っていらして、なおかつこれから鎌倉まで歩いてゆかなければならない お祖師様。この時52才 と。  「鐘楼」。  「本堂」前の見事な松の老木。  既に雪吊りが。  右に「高祖の日蓮大菩薩七百遠忌報恩塔」 左に「題目塔・南無妙法蓮華経」。  石蕗の花に囲まれた「妙経千二百五十部讀誦」碑。  左「歩兵上等兵淵岡學次郎墓」碑 右「日清法◯讀法華経三千部碑」碑。  「番神堂」はここ「妙行寺」から車で10分ほど東に走った、潮の香りがする町なかに あるとのこと。 日蓮聖人が佐渡から海を渡って着岸された地に建つ「番神堂」。 日蓮宗妙行寺の境外仏堂で、文永11(1274)年に佐渡から赦免の折、日蓮上人が三十番神の 霊を請じ迎えて祀ったものと伝えられています。 明治4(1871)年の大火で類焼、同10(1877)年に再建され、本殿と拝殿の間に石の間を 設けた権現造りで、本殿の壁面には、彫刻が施されています。 棟梁は、四代目・篠田宗吉、石工・小林群鳳(ぐんぽう)、彫刻は出雲崎の原篤三郎・脇野町の 池山甚太郎・直江津の彫富(ちょうとみ)、飾り金具は大久保の歌代佐次兵衛が鋳造したものです。 写真をネットから。  そして、ここにも「日蓮宗海岸山妙行寺」。 横には「令法久住廣宣流布」と。 「令法久住・法をして久しく住せしめん」と読み下す。 未来永遠にわたって妙法が伝えられて いくようにすること。 廣宣流布(こうせんるふ)は、法華経の教えを廣く宣(の)べて流布すること。  そして次に訪ねたのが「真宗 大谷派 無量山 聞光寺(もんこうじ)」。 新潟県柏崎市西本町1丁目10−41。  「真宗 大谷派」。  「無量山 聞光寺」。  正面に「本堂」。  「寺名無量山清和院聞光寺 これは、清和源氏の流を汲むという名乗りを現しているものです。 (井上氏の系図より、第24世 井上宗華記 参照)開基信濃国 井上九郎光盛の末子 井上四郎高義が出家して、聞光寺の開基(宗観)となる。 光盛は、有名な武将でした。貞応元年(1222年)信濃国井上九郎光盛の末子 井上四郎高義 39才の時、関東磯部の勝願寺に於いて出家得度し、聖人より法名「釈宗観」を賜わり開基と なりました。応長元年(1311年)本願寺三世覚如上人より、三世宗賢(宗堅)が 寺号「聞光寺」を賜わりました。(寺号の基は 覚如上人関東下向の折り、和讃より賜る) 井上宗華記参照正和元年(1312年)聞光寺を井上氏同族の地、信濃国、高井群小柳郷島村に 移しました。 (当寺縁記)天正12年(1584年)八世永順が、聞光寺を越後国頚城郡米山寺に移しました。 文禄2年(1593年)九世永尊が、聞光寺を柏崎に移しました。 十七世宗登(兄)十八世宗存(弟)の代に二度も火災で焼けたそうです。明治30年 (1901年)4月3日本堂・庫裡が新町日野屋火事により類焼しました。明治41年 (1908年)拾年計画をもって本堂、庫裡が再建されました。明治44年(1911年) 再び類焼に帰しました。二十二世宗雄。昭和6年(1931年)二十三世宗尊が災害に強い本堂を 再建しました。平成5年(1993年)4月25日庫裡落成式 二十四世宗華。 平成19年(2007年)7月16日「中越沖地震」により、本堂・鐘楼が倒壊しました。 平成21年(2009年)5月24日「臨時世話方総会」で聞光寺本堂再建事業予算が 原案どおり承認されました。平成25年(2013年)3月23日・24日2日間再建落慶法要を 開催しました。2日間の延参加者数三百数十名 その他見学者が多数おられました。 (二十五世井上温成)」と。  寺務所・客殿であろうか?  「鐘楼」。  「梵鐘」。  「市指定文化財 工芸品 聞光寺梵鐘 (昭和56年10月15日指定) 聞光寺の梵鐘は、天保九年(1838) 9月25日に鋳造されたもので、「楽翁公(松平定信)」の 直筆からとりいれた、「無量寿経」の一節か鋳込まれている。製作は柏崎市大久保の鋳物師 歌代佐兵衛、小熊武左衛門、歌代喜右衛門、原孫左衛門の四人によるものである。」  「有縁廟」。 納骨堂であろう。  「本堂」を墓地側の横から。  「割烹 大橋屋」。 新潟県柏崎市西本町1丁目11−7。  国道352号から「法禅寺」を見る。  ズームして。  扁額「求㳒山」か。  「日蓮宗 常在山 福泉寺」。  参道入口には「題目碑・南無妙法蓮華経」。  ここを左に進む。  「柏崎駅」方面に」向かって進む。  そして7:30過ぎにホテルに戻り朝食を。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.02.06 16:11:08

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|