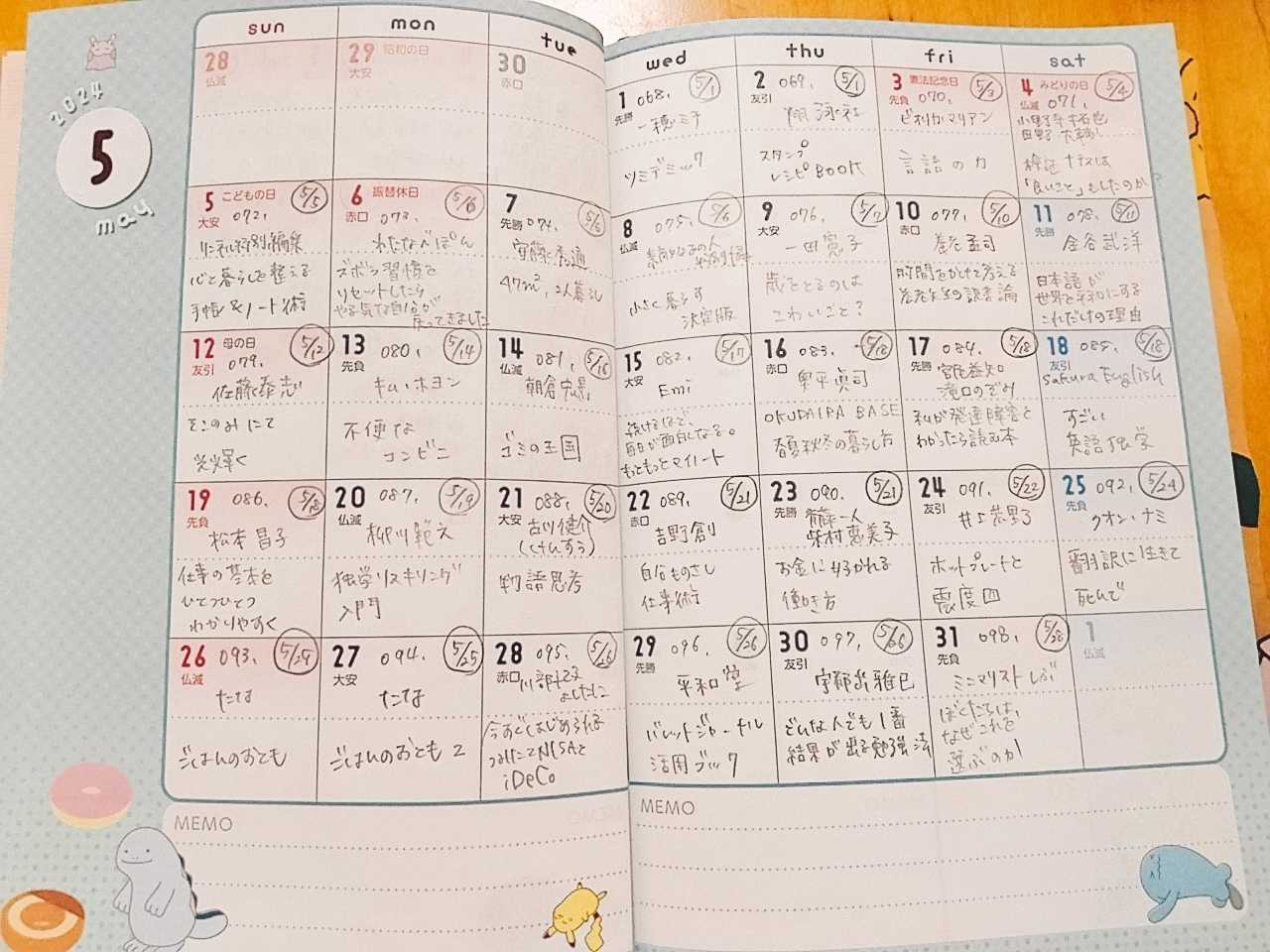

読了カレンダー

5月に読んだ本は、31冊でした。

以下は毎週の「ノマ通信」に書いていた「今週読んだ本」の抜粋まとめ。

2024年5月に読んだ本

068

ツミデミック [ 一穂ミチ ]

ツミデミック [ 一穂ミチ ]

パンデミック✕罪。

コロナをテーマにした短編犯罪小説集。

「特別縁故者」はこの中ではほっこりしてよかった。

私は「ロマンス☆」が「こわっ」となったな…。

何でだろう、と百合にはふしぎでならない。この人は、わたしが楽をしたら自分が損をするとでも思ってるんだろうか。

こういう、日常の「ちくり」とした棘や毒のほうが、大きな理由より恐怖だということ、ある。

主婦の百合は、モラハラ気味の夫にはやく働きに出るようせっつかれているが、子どもはまだ幼く、コロナで雇先も見つからない。

そんな百合はある日、通りすがりにとんでもないイケメンの出前宅配員を見かける。

それから、百合は夫と子どもにバレないよう、宅配をオーダーし続ける。

外れ、外れ、外れ。

ガチャを回すみたいに、その人が現れるまで。

クーポンを使って、ジュース1杯を届けてもらう。

昼ご飯も、おやつも、1日に何度も何度も何度も。

それでもハズレ、ハズレ、ハズレばかりーーー。

娘の幼稚園がコロナで休園になり、子供の目がないところで宅配を利用しようと、百合は娘に睡眠薬を盛る。

アタリが一度出ればいい、それだけなのに。

069

手帳・ノート・紙ものをかわいくデコ スタンプレシピBOOK [ SE編集部 ]

手帳・ノート・紙ものをかわいくデコ スタンプレシピBOOK [ SE編集部 ]

ノートしたい熱が今ピーク。

バレットジャーナりたい。紙とペンで書き始めたい。

でも今年度はもう手帳(セリアのA5マンスリー+ウィークリーブロックバーチカル)に日記(ミスドのスケジュールン)があってずいぶん書き込んでもいるから、途中から新しくやり始めるのは嫌。

というわけで本を読んでYoutubeを眺めて来年への英気を養っている(?)。

スタンプ買うし、テンプレート買うし、でもそのくせ使ってない。

特にスタンプは「はんこを出して、インクパッドを出して」というステップを考えるだけで「めんどっ」となってしまう(なんで買ったんや)。

でもいいよね、スタンプ。無限に使えるシールみたいやん。

この本はスタンプに特化した内容で、スタンプはやっぱりスタンプを下にして上からスタンプパッドでポンポンしないといけないのだな…とか、参考になることも多かった。

マンスリーが一瞬で出来上がる7連ハンコいいなあと思って調べたら1,500円くらいして、「ほなもう手帳買うがな」となったんやけどな。

070

言語の力 「思考・価値観・感情」なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのか? [ ビオリカ・マリアン ]

言語の力 「思考・価値観・感情」なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのか? [ ビオリカ・マリアン ]

言葉が好き。

ちょっといろいろと自分の今後の身の振り方を考えていて、今の仕事をやめるにしても無為無策に生きていくのはあまりに徒が過ぎるので、「わたしがちょっとやってみたいこと」以外で「わたしがすきで、やりたいこと」を今の仕事をやめるまでにスキルとして身につけたいなと思った。

私は高校国語の教員免許を持っているので、臨時講師の登録をしたら先生は職がありそう。

司書教諭と司書資格があるから、学校司書で働いてみるのもいいかもしれない。

高校の免許を持っていたら、座学で科目履修をすれば英語教師の免許も取れる。

国家資格となる日本語教師をとるのもいいな。

なんて夢物語を考えていて、「言葉」にまつわる仕事を思い浮かべると、どうしてもそれは「人」の仕事になるのだと気づいて「できるかな」と不安になる。

私は教師になるには致命的な欠陥があるのだ…。人間が好きじゃない、という。

でも私は「言葉」が好きで、その持つ力やそれが見せてくれる世界を伝えたいと思う。

それは人間嫌いでも可能なんだろうか。ううむ。

この本は、言語学の本。多言語話者を研究している方の本。

複数の言語を話す人は、加齢による脳の衰えを、脳の回路が複数あることによってカバーできるのだという!

耳も音を発しているなんて!なんで??

母語と第二言語で、同じ問いかけに対する答えが変わる。

また、違う言葉で質問をすると、思い起こされる思い出が異なるというのも面白かった。

とにかく複数の言葉を話すと、めっちゃいいこといっぱいあるねんで!という内容でした。

「いまさら外国語を勉強して何になるの?ネイティブになれるわけでもないし」

と思うそこのあなた!はい!たまにダークサイドに落ちてドロドロに溶けたハウルみたいになってるときの私!

言語の臨界期説はすでに過去のもの。

最新の研究では、「臨界となる年齢はない」という結果になっている。

私自身、複数の言語を話す人たちを対象に、数十年にわたって研究を続けてきた。その過程でわかったのは、人はいくつになっても新しい言語を習得できるということだ。しかも、学習の効果はすぐに現れる。

そして筆者は言う。「新しい言語を学ぶのは、自分への最高の贈り物だ。」と。

言葉が好きだ。

子供の頃、どうしてこの紙の上のインクの染みが、口を開けて私に話しかけてくるのだろうと思っていた。

そこに閉じ込められた言葉。物語。誰かの言葉。叫び。祈り。涙。笑い声。

ため息もにおいも風の音も木漏れ日さえ、そこにある。

私は知りたかった。「これ」は何なのか。私にもそれが使えるのか。魔法のようなそれが。

違う世界の魔法があるならば、今度はその向こう側にいる誰かの声が聞こえるように。

私は毎日毎日、いびつな魔法陣を描くのだ、ここに。

いつか、向こう側へ行けるかも知れないから。

それは私が私の力で描く魔法だ。

071

検証 ナチスは「良いこと」もしたのか? (岩波ブックレット 1080) [ 小野寺 拓也 ]

検証 ナチスは「良いこと」もしたのか? (岩波ブックレット 1080) [ 小野寺 拓也 ]

NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」で紹介されていた本。

てっきり『それでも日本人は戦争を選んだ』みたいな分厚さの本だと思っていたら、拍子抜けするほど薄かった。

ブックレットと名がついているのも納得。

ネット上で「ナチスはひどいこともしたけど、良いこともしたんだよね。そこはちゃんと評価しないとだめなんじゃない?」という投稿が定期的に上がってバズっているらしい。

そこで専門家である著者が「ずっと研究しているけど良いとこひとつもないっすよ」というようなことを投稿したら荒れに荒れたのだそうだ。

そこで著者は本を書いた。ナチスは良いこともしたのか?

第一章 ナチズムとは?

第二章 ヒトラーはいかにして権力を握ったのか?

第三章 ドイツ人は熱狂的にナチ体制を支持していたのか?

第四章 経済回復はナチスのおかげ?

第五章 ナチスは労働者の味方だったのか?

第六章 手厚い家族支援?

第七章 先進的な環境保護政策?

第八章 健康帝国ナチス?

結局、「おわりに」で著者が書いているように、ネット上での「ナチスは良いことも」派は「政治的正しさ(ポリコレ)への反発」なんだろう。

だからなんていうか、ナチスでもナチスじゃなくてもいいんだろうなという気がした。

「ナチスは良いこともした」と主張する人たちにあっては、そうした反権威主義的な姿勢はいわゆる「中二病」的な反抗の域を出ず、ナチズムが実際にどんな体制であったかについては無関心であることが多いようだ。過去の研究の積み重ねから謙虚に学んで、それを批判的に乗り越えていく姿勢はほとんど見られない。そこでは多くの場合、学校的な価値観への反発が「教科書には書いていない真実」への盲信に直結している。

たとえばこれは、「日本軍は占領地で良いこともしたのか?」とも置き換えられるだろう。

(そしてその時、私の中にも「良いこともしたんじゃない?」と言いたい気持ちが、ある。

いやもう占領している時点でどんなええことも全部帳消しでアウトやろと思うのに、それでも少しでも免罪符を与えたい気持ちが。)

この本を読んでいて自分が知らないことがたくさんあって(私は先日『歌われなかった海賊たちへ』を読むまで、同性愛者がナチス政権下で迫害され収容されていたことも知らなかった)

「正しさ」って、何なんだろうな?

片側だけの意見を聞くのは危険で、いずれもの意見を聞かねばと思う。

そのときに安易に極端な「プラスとマイナス」「善と悪」に飛びつきたい気持ちがある。

そのほうがわかりやすいから。理解しやすいから。

両方の意見を聞いて、そうしたら、結果は「中庸」になるんだろうか?

それとも、多くの人の意見を聞けば、より黒か白かが多い方が「正しい」と分かるんだろうか?

オセロの盤面みたいに?

はたしてそれは「真実」なのだろうか?

この本を読んでいて、一番思ったのはそのことだった。

「ナチスが行った”よい”こと」とはどういったものなのか?

それはどういった目的で、どのようになされ、結果はどうだったのか?

私はそれをこの本で知って、信じる。

それはこの人が専門家で史実に基づいて研究の成果を述べていると信じているから。

でも「学識者」のなかには、信頼に足るように見せかけているだけの人もいる。

その中で、自分の「正しさ」の軸を、どこに向けて進めばよいのだろう。

知れば知るほど、方位磁石は回る。

強い磁力に反応する。

北を指す方向さえ、いつも静かに震えている。

けれどその「ブレ」がなくなったら、たぶん、きっと、私は終わりだ。

072

リンネル特別編集 心と暮らしを整える 手帳&ノート術 (TJMOOK)

リンネル特別編集 心と暮らしを整える 手帳&ノート術 (TJMOOK)

有名人を集めた本。

ノートよりはインタビュー多めなかんじ。

冒頭の香菜子さんという方は、娘さんとおふたりでオンラインショップをやってらっしゃるとのことだが、公私の区別をつけるためにタイムカードを導入したとあって、「いやその機械ふたりやったらいらんやろ!!」と突っ込んでしまった。

タイムカードの機械、安いのなら1万円台〜からあるみたいなので、別に無駄ではない…のか。

それこそノートに書いておけば…スマホのアプリじゃだめなんか…。

最近、一人目の妊娠中から9年くらいお世話になっていた宅配生協をやめた。

宅配生協で重宝していた調理品の冷凍がなくなったのは痛い。

チンするだけ、温めるだけのものがあると、ライフがゼロの日でもなんとかなったのだ…。

そのため、日々買い物にいかなければならない(週末まとめ買いしての作り置きも再度試してみたが、「安息日に私だけなんで働かなあかんねん」という気持ちになったのでやめた)。

そうなると日々いかに「簡単・安価・すぐ出来る・栄養ある・ごはん」を提供するかということを考える。

安い・早い・うまい+ヘルシー。

いやなにそれ要求高すぎへん。

ほんま無理。毎日毎日苦痛。私が前世で何をしたのか?という無限ごはん作り地獄である。

モウ・ワタシ・ゴハン・ツクリタクナイ

この本に「くぅちゃん」さんの献立ノートがあって、これフォーマットいいなと思った。

横向きに日付と曜日、そしてその下に予定欄。

そして献立欄。

下部には「あるもの」「つくりおき」「買い物リスト」「今週の予算」。

これを書いて買い物に行けばよいのだそうだ…。賢い。

そして

日曜 リクエストデー

月曜 魚の日

火曜 揚げ物の日

水曜 肉の炒め物、煮物の日

木曜 一皿ものの日

金曜 麺の日

土曜 残り物一掃デー

と決めているので悩まないのだそう。

しかしこれをうちに当てはめて考えると、揚げ物はしたくないし(火曜日から揚げ物する気力ある?)、煮物は作り置きも兼ねた日曜がいいし、一皿と麺は土曜の昼に登場するから木金は避けたいな〜となって、結局採用されない。

なんかもう、

「肉か魚を焼いたもの」

「レンチンの温野菜か、そこから和えたナムル」or「レタスとかの生サラダ」

「豆腐とかちくわとか納豆とか」

の3つを永遠に出してたらあかんのやろうか…。

073

ズボラ習慣をリセットしたらやる気な自分が戻ってきました [ わたなべ ぽん ]

ズボラ習慣をリセットしたらやる気な自分が戻ってきました [ わたなべ ぽん ]

定期的にこういう本を読んで自分に気合を入れる。

だってほんまにズボラやし面倒くさがりだから。

そのくせ完璧主義なんですよ!

「まずは”先のばし”を改善しよう」で、「その場ですぐやる」「面倒くさくなったら”よーいどん!”でやっちゃおう」はほんまそれ。

さっさとテキパキ動いていつも時間内にいろいろ終わっている人って、これなんだよ。しかしこれができればこうなっていないんだよ。

環境を整えるのが一番だなと思ってます。自分の性格の癖をうまく仕組み化していくか。

(バレットジャーナルは効果があった)

074

47m2、2人暮らし 大好きだけが並ぶ部屋作り [ 安藤 秀通(ひでまる) ]

47m2、2人暮らし 大好きだけが並ぶ部屋作り [ 安藤 秀通(ひでまる) ]

ネットで人気の整理収納アドバイザーさん。

私は狭い部屋の家づくり本が好きで、この本もそれで手に取ったのだけど、著者の人生について書かれた自伝的な本だと思った。

もともとはディズニーストアや美術館などのミュージアムショップでVMD(ヴィジュアルマーチャンダイジング)をやっていた方なので、センスも抜群。

男性パートナーとの2人暮らしをカミングアウトするまでについても書かれていて、「そうか、こういう『インテリア』系って、圧倒的に女性(主婦)が多くて、さらにそうじゃないコダワリ系の男性インテリアって単身者や夫婦ともインテリア好きという人だっていうパターンが多いよな」と自分で自分のバイアスに気づいた。

絨毯とグリーン、いいですよね。おいてあるとグッとオシャレ感が増す。

自分の家を見まして、ぐっちゃぁ…と散乱したアレコレを見て思う。

おしゃれな家、みんなこういうの、どうしてるの。

075

素敵なあの人特別編集 小さく暮らす 決定版 (TJMOOK)

素敵なあの人特別編集 小さく暮らす 決定版 (TJMOOK)

ダウンサイジングした暮らしを見るのが好き。

これはシニア世代を対象にした内容。最近こういうの多いな。

076

歳をとるのはこわいこと? 60歳、今までとは違うメモリのものさしを持つ [ 一田 憲子 ]

歳をとるのはこわいこと? 60歳、今までとは違うメモリのものさしを持つ [ 一田 憲子 ]

年齢を重ねることへの抵抗感と、どう受け入れて生きていくかという話を期待して読んだらちょっと違った。

いろんな「こわい」への著者の意見をまとめたエッセイ集。

「性善説と性悪説」の章で、「恐怖の裏側にある、自分が大切にしたい想い」という引用があってハッとしました。

怖いって、なにか大事なもの、大切にしているものが脅かされるから、感じること。

私の「嫌われるのが怖い」という思いは、人間嫌いとして偽悪ぶってふるまっていたのだけれど、そうではなくて、「人に興味があり、オモシロイと思っていて、近づきたいと願っているから」こそその逆になることを恐れているんだなと。

人と人のつながりが壊れて、離れていった経験があるから、信じられない。

でも、心の底では信じたいと思っているんだな〜。ずっと。

それを擬似的に物語の中で体験しながら、私は「それ」に触れたいと願っている。

ということに気づいて、電車の中で本を読みながら目を潤ませてしまった。

077

時間をかけて考える 養老先生の読書論 [ 養老孟司 ]

時間をかけて考える 養老先生の読書論 [ 養老孟司 ]

養老先生の本が出たらとりあえず読む、となっている今日このごろ。

読書論ってあるから、養老先生が本を読むこと、知識を得ることについて云々かんぬん述べてらっしゃる内容だと思ったら、違いました。

「毎日新聞」2005年5月〜2023年12月の書評を集めたもの。

なんやねん。読書論どこいってん。笑

毎日新聞の書評は、毎回自分で本を選んで良いそうで、そういう意味では「養老先生ってこういうことに興味があって、こういう本を選んで、読んでいるのね」とわかるのですが、まあ大体が「養老先生が読みそう〜!」っていう本でした。自然科学系多め。

要は私とはジャンルかぶりしない系。

なので、読んでいても「これ読みたいな」とあまりならなかった…。

そのなかで、『大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件 なぜ美しい羽は狙われたのか』は面白そうだと思った。

フライ・フィッシングのためというその犯行動機が驚き。

078

日本語が世界を平和にするこれだけの理由 [ 金谷 武洋 ]

日本語が世界を平和にするこれだけの理由 [ 金谷 武洋 ]

いわた書店「1万円選書」で選んでいただいた本。

(2022.02.06「

2022年1月に読んだ本まとめ/これから読みたい本」)

2023.01.03「

2023年の課題図書48冊」で読めなかった本の1冊。

ようやく読みました。

最初は眉唾で読み始めたけれど、読み終わる頃には「日本語が世界を平和にする」という著者の言葉にある程度納得してしまう。

「あなた」と「私」(YOUとI)の英語は、俯瞰して相手と自分を見ている。

日本語は主語を明確化せず、同じ目線で風景を見ている。

「トンネルを抜けるとそこは雪国だった」の英訳との比較、「過ちは繰り返しませぬから」の意味。

読み終わる頃には「日本語の『世界の見方』をもっと大切にしたい」と感じたので、まんまと著者の罠にはまってしまった。笑

著者は、

1951年北海道生まれ。函館ラサール高校から東京大学教養学部卒業。ラヴァル大学で修士号(言語学)。モントリオール大学で博士号(言語学)取得。専門は類型論、日本語教育。

ということで、ずっとカナダで日本語教師をしていらっしゃった。

そのときの話(「とのぶー事件」など)も面白い。

日本語教師、いいですよね。国家資格になるし、ちょっとやりたいなと思っている。

…んだけど、「ちょっとやりたいな」で資格とるには結構ハードルが高い。

079

そこのみにて光輝く (河出文庫) [ 佐藤 泰志 ]

そこのみにて光輝く (河出文庫) [ 佐藤 泰志 ]

同じく「一万円選書」で選んでいただいた本。

仕事をやめてブラブラしている男が、ライターをきっかけにパチンコ屋で知り合った男のバラック小屋を訪ねていく。そこには寝たきりの父、疲れた母、水商売をしている姉がいた。

どうしてこの本を私に選んでくれたのかな、と思いながら読む。

なんというか、「どこにも行けない」人たちの物語だと思った。

どこかに行きたくて、憧れていて、でも自分の足には鎖がある。

それを振り千切るだけの気力ももう、なくて。

主人公には、「お前なんやねん」とずっと思いながら読んでいた。「はっきりせえや」と。

でもこの煮えきらない感じ、まさに自分のことのようでもあるんだよね。

080

不便なコンビニ [ キム・ホヨン ]

不便なコンビニ [ キム・ホヨン ]

2024年本屋大賞(翻訳小説部門)第3位受賞作ということで読んでみた本。

1店舗だけ、教員時代の退職金でコンビニを運営するヨンスク。

ある日、ソウル駅に財布の入ったカバンを置き忘れた彼女は、ホームレスから「カバンを預かっている」と電話を受ける。

独孤(トッコ)。その名前とおぼしき言葉以外、何も覚えていない彼は、礼儀正しく聡明で、勇敢だった。

ヨンスクは彼を自分のコンビニの深夜バイトとして働かせ始める。

そしてコンビニ店員や客たちは、独孤氏と接する中で変わっていくーーー。

コンビニとは人々が四六時中出入りする場所であり、客と店員の別なく、やってきては立ち去る空間だということ、商品であれ金であれ、給油して出ていく人間たちのガソリンスタンドのような場所であることを、彼女はよく理解していた。このガソリンスタンドで、私はガソリンだけ入れただけでなく、車そのものを修理した。修理が終わったら出発しなくては、再び行くべき道を行かなくては。

オムニバス形式で読みやすく、傷ついた心が恢復していく物語で、良かった。

町田そのこさんの『コンビニ兄弟』が好きな人は絶対好きだと思う。

トッコ氏は何者なのか?と読者は推理しながら読み進めるのだけど…最後に、この物語がコロナの影がある時を舞台にしていて、それがここにつながるのか…という思いがあった。

そして違う国の物語を読んでいると、訳注も含めその国では当たり前とされている「常識」的な知識が盛り込まれているところで「そうなんだ!」という発見があって面白い。

韓国では陰キャを「アッサ(アウトサイダー)」と呼び、陽キャを「インサ(インサイダー)」と呼ぶのだなとか、年配の人たちが「うすのろ熊助」と呼ぶこと、檀君神話に登場する熊の話(洞穴にこもってヨモギとニンニクだけ食べて祈ると人間の女になった)、人を殺しても性犯罪を犯しても医師免許が取り消されることはない(不死鳥免許)とか、自分より年上だったらコンビニの店員相手に飲むのでも敬意を払わないといけないんだなとか。

『不便なコンビニ2』という続編も出ているそうなので、ぜひ翻訳を待つ。

081

ゴミの王国 [ 朝倉宏景 ]

ゴミの王国 [ 朝倉宏景 ]

表紙が可愛くて、タイトルも気になって、完全なジャケ読み。

この小説、良かったです〜!おすすめ!私のツボを付いてきた。

なんていうか私、「救い・救われる」という「傷からの恢復」過程の物語がすごく好きで、自分でもそういう話ばっかり書いているんですよ。

で、これは「ゴミ屋敷で母に世間から隠されて育ち、その後施設に保護され、成長してからもゴミを集めずにいられない女性・友笑」と、「徹底的に潔癖主義な家庭で育ち、汚れることが怖くてミニマリストのような暮らしをし、反抗心でゴミ清掃業務をしている男性・朝陽」の2人がアパートで隣り合うところから始まる物語。

「リアルな人生から、わざと距離をとってたんです。そうじゃなきゃ、耐えられなかったんです。自分の人生を、テレビに映ってるみたいに遠くから眺めないと、正気じゃいられなかったんです」

この友笑の気持ち、分かるなあ。

誰かに出会って、傷に、触れられるようになる。

傷は痛む。これからもそこにある。

けれど、それを今、「傷」として認識できる。

これまで目をそらしていた。「痛い」と思うことを放棄していた。

いやーーー知らなかったのだ、それが「痛い」ということさえ。

はじめから意識に上らないように黙殺した。存在を。自分を。心を。体を。

それが、「痛い」と、言えるようになること。

「ここに傷がある」と指し示せるようになること。

そこに重ねてくれる手が、あること。

082

続けるほど、毎日が面白くなる。もっともっとマイノート [ Emi ]

続けるほど、毎日が面白くなる。もっともっとマイノート [ Emi ]

再読。

最近もうバレジャ(バレットジャーナル)熱がたかまりすぎて、でも今年の手帳はもうあるから使えなくて、とりあえずノート術系の本を読むことで欲求を満たそうという試み。

マイノートって、時系列別で自分の気持とかアイディアとかをジャンルを分けず1冊にまとめてどんどん書いていく(貼っていく、描いていく)もので、スケジュール機能のないバレットジャーナルみたいですよね。

過去のノートがずらっと積み重なっているのは壮観だし、素敵。

私は過去のノート(手帳)もある程度取ってあるけど(1人めの妊娠中〜今まで)、読み返すことはまあないので、「読みかえして、赤ペンで追記する(赤ペン先生みたいに)」っていうのは過去の自分を振り返ることが出来ていて良い。

使い方で良いなと思ったところ。

・真ん中に線を引いて「事実」と「感想」を分ける。

・「今までの人生を振り返って講演会をするとしたら、どんなテーマにするか?」を考える

・仕事のメモはA4コピー用紙を使用、クリアファイルに挟んでおき、終わったら処分かスキャン。

Emiさんが言うには、マイノートは「WANT」であって、タスクや予定は「MUST」で区別している。

仕事やスケジュールは、スケジュール帳で週単位で管理してらっしゃる。

ここがマイノートとバレットジャーナルの違いだなあ。

バレットジャーナルは予定もタスクも全部1冊のノートにまとめるものね。

しかしバレットジャーナルで難しいのが予定管理でもある。

だって月間カレンダー毎月作るの面倒くさすぎるし、未来の「○月○日」にある細かい予定やタスクを書くことができない。

ここらへんは、マンスリーとウィークリーのある手帳で管理して、日々のあれこれはバレットジャーナルでやっていくというのがいいのかなあ。でも二冊持ちになるの嫌なんだよね…。

予定管理はデジタルでやって、日々のタスクはバレットジャーナルという人もいるけども、私は一覧性がないのでデジタルの予定表は向いてなかった。

今はまだ5月なのに来年の手帳をどうするか考えている楽しい段階で、予定としてはA6のマンスリー・ウィークリーの薄い手帳に、A6のノートを組み合わせた2冊持ちバレットジャーナルにするかなあという感じです。

083

OKUDAIRA BASE 春夏秋冬の暮らし方 料理、手仕事、おもてなし、道具のデザイン。28歳、自分が心地いい仕事と生活 [ 奥平 眞司 ]

OKUDAIRA BASE 春夏秋冬の暮らし方 料理、手仕事、おもてなし、道具のデザイン。28歳、自分が心地いい仕事と生活 [ 奥平 眞司 ]

著者の一作目を読んでいたので、二作目も読んでみた。

うーむ。

うーむ…。

私がもう時代遅れの人間だからかもしれないのだけど、「ユーチューバー」と「ユーチューバー」が結婚してその暮らしを配信して生計を立てている…という状況に「うーむ」となる。

いや別に他人がどうこう言うことじゃないし、好きなことして生活していけるならそれは羨ましいことなのだよ。

それでもなあ、なんだろうなあ。

丁寧な暮らし、癒し系の暮らし。

それを「つくって、見せる」ことが仕事で商売で、この人たちは生活自体が商品化されていて、それをコンテンツとしてパッケージ販売して消費されているということに対する根本的な矛盾を感じるというか…。

美味しそうなみかん貰ったから「みかんの動画撮ろう」っていうのが、もう毒されてない?気が休まらないことない?って思ってしまった。

というわけで、もやもやしながら読んだ。

084

私が発達障害とわかったら読む本 お母さんの“疲れ“はASDやADHDが原因かもしれない (親子で理解する特性シリーズ) [ 宮尾 益知 ]

私が発達障害とわかったら読む本 お母さんの“疲れ“はASDやADHDが原因かもしれない (親子で理解する特性シリーズ) [ 宮尾 益知 ]

私は問題を抱えて生きてきて、たぶんこれからもこのままだ。

で、そこに何かしらの「名前」がつけば、納得できたり対処できたりするのだろうか、と思うことがある。

私と似た特性がある妹は、心療内科に通っていて、医者からADHDの診断を勧められている。

医者を転々としてきた彼女が、今回あたった医者の指摘が私にも当てはまりすぎる。

凸凹の凹を、凸の部分で補うため、非常に日常生活を送るだけで疲弊すること。

(ほかの人間はそんなに色々と考えていないんだよ、という指摘に驚愕する私達)

いまだに、何が「普通」かわからない。

それはどこに書いてあるんだろう。何を読めばわかるんだろう。

どれだけ学べば、理解できるんだろう。

どれだけ覚えれば、「ふつう」の世界に属せるんだろう。

「ノマちゃんは、ちょっと変わってるね」と言われ続けて、そのたびに怖かった。

おかしいのは世界ではなく自分の方なのだと、わかっていた。

私にとって世界は、扉のない小さな狭い部屋に、ひとつだけある高い窓。

けして届かないそこから、切り取られた世界が見える。

私はずっとそれを見上げている。そこにある意味がわからないまま。

浴びるように本を読む。食べるように文字を読む。

そうすればいつかわかるかも知れないと。

この本を読んでも、「私はこういうところあるな」が複数あてはまるので、結局私は何なんだろうな?となった。

そして対処法も、「まあ結局ヒトマネと訓練っていう子供の頃からしてきたことをやるしかないってことだよな」という話。

「情緒的な関わりができない」とか当てはまりすぎて辛いもんな。

自分が子供の頃から触られるのが嫌いだったし(ビクッとなって振り払ってしまう)、今も自分の子供に触られるのも嫌い(さすがに我慢している)。

子どもが「まま、だいすき」と言ってきたら、「なんで私なんかを好きっていうんだろう」と思う。

本によれば、ADHDにはオメガ3脂肪酸や鉄サプリメント、ASDにはビタミンB6やマグネシウムのサプリメントが効果をあらわすこともあるらしい。

またマルチサプリメントとか飲もうかなー。

診断されようがされまいが、「今のこの自分」で生きていくしかないという寛解。

積み上げた本が、いつかあの高い窓まで届いたら。

私はそこから「あちらがわ」へ行けるかも知れない。

そこに鉄格子はない。

085

【完全版】すごい英語独学 [ Sakura English ]

【完全版】すごい英語独学 [ Sakura English ]

定期的に英語のモチベーションをあげるためにこういう本を読む。

「英語が必要な理由」を明確にする

↓

「英語を話せる」を定義する

↓

お手本を見つける

↓

どう使うかを考える

↓

未来をイメージする

という「英語を身につけるステップ」は参考になる。

私はすべてがフワッとしているから、なんというかもう「歯磨きをするように」英語を学んでいるだけなんですよ、日々。

それはそれでいいのだけど(習慣化)、英語を「使って」何がしたいのか、だよねえ。

「英語で本が読める」というのは、かーなーり高度な英語力を必要とする(理解のためには背景知識も必要になる)ので、それこそ毎日歯を磨く用に英語を勉強していくしか無いんかな…。

086

仕事の基本をひとつひとつわかりやすく。 (ビジネスをひとつひとつ) [ Gakken ]

仕事の基本をひとつひとつわかりやすく。 (ビジネスをひとつひとつ) [ Gakken ]

びっしり文字が書かれたかなり情報量の多いハウツー本。

新入社員、これから社会に出ていく人におすすめの内容。

でもさあ、まわり見回してみてさ、こういう「基本」がちゃんと出来ている社会人ってそんなにいないのでは?

特に年配の男性になってくると、なんとなく許されるからというのか、仕事でメモも取らないとか普通にあるやん?

だからこそこういう「基本を押さえる」ってそれだけで社会人として高評価だし信頼されるんだね…。

ちなみに私は全然出来ていないから、読んでいて「うへえ」となっていたたまれない。

社会人になって何年経つのだ。

「デスクの上はパソコンと電話だけにする」は実行したい。

すーぐにぐっちゃんぐっちゃんになる。

087

東大教授がゆるっと教える 独学リスキリング入門 (単行本) [ 柳川範之 ]

東大教授がゆるっと教える 独学リスキリング入門 (単行本) [ 柳川範之 ]

小学4年〜中学1年は、父親の海外転勤についてシンガポールへ。

中学卒業後は、ブラジル転勤へ帯同。

高校は独学で大検(いまの高卒認定試験)を受け、大学は慶應義塾大学経済学部通信教育課程へ入学。

海外で暮らしながら大学を卒業し、東京大学大学院へ進む。

現在は東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授。

という経歴の持ち主なので、「リスキリング」というよりは「独学」のお話。

引きこもりや不登校の子どもやその保護者、自らの学びを追求したい社会人にすすめたくなる本だった。

すごく細い一本の道しかなくて、みんなが通るその道からちょっとでも外れないように、また遅れないように走り続けるというレースをしているみたいです。(略)「この狭い道だけが、歩ける道じゃないんだよ」「ここから転げ落ちたって全然大丈夫だよ」ということを、多くの人に知ってほしい思いが強くあります。生きるうえでかなり楽になるだろう、と思うからです。

ね?勇気づけられるでしょう?

私も最近「この道をずっと行っていいんだろうか?」と強く感じている。

けれどこの一本道から外れるのも怖くて、ここを歩くしか無いような気がしているんだ。

「固有名詞と専門用語を使わずに、自分の仕事を語れるか」

「ある具体的体験から得た知恵を、別の場面に応用できているか」

という毎日の小さな学び直しのチェック法は、「そうだな」と思いました。

社会人になって身につけたアレコレ、自分の会社でしか役に立たないんじゃない?って思う。

でもそれ、ほかに語って・応用できることもあるかもしれない。

088

物語思考 「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術 [ けんすう(古川健介) ]

物語思考 「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術 [ けんすう(古川健介) ]

著者は、起業家。

「マニュアルどおりにやれば、誰でもうまくいく可能性が高い」として、「最初は自分の頭で考えない」ことを勧めて書いたキャリアの築き方本。

自分のキャラ設定→キャラの活きる環境づくり→キャラで物語を動かす

という流れは、まるでRPGや小説のつくりかたみたい。

で、「いや、そんなこと言っても自分は自分だし、今更キャラ変するのもね」って思ってたんですが、腑に落ちたのは、引用されていた矢沢永吉の「俺はいいけどYAZAWAはなんて言うかな」というエピソード。

私、これ伊坂幸太郎の小説の中の「俺はこんな俺を許すのか?」をたびたび思い出すことで使っているなあと思ったんです。

つまり、「こうありたいというキャラクター設定の自分」と、「現実の自分」のギャップを、現実の自分が辻褄合わせに埋めに行く。

そうすることで「キャラクター設定上の自分」と同一化されていく。

だとしたら、キャラクター設定めっちゃ大事じゃない?

著者は言う。

人生は、「あなたという主人公が、なりたい自分になるための成長物語」。

そして、「未来になりたい像から逆算し、そのなりたい像に向かって進めるキャラを作って、行動していく」物語思考で、思考と行動を変えていく。

そこで当たり前のことに気づく。

この物語の主人公は、私以外にいないのだ。

脇役であって、端役であって、取るに足らないと感じていても。

私の物語では、私が主役なのだ。

さて、その物語は魅力的なものですか?

089

自分ものさし仕事術 ブレずにストレス0で成果を2倍にする方法 [ 吉野創 ]

自分ものさし仕事術 ブレずにストレス0で成果を2倍にする方法 [ 吉野創 ]

人生迷子なので、こんな本ばかり読む。

キャリア・プラトー。

これは組織の中での・仕事を通じた・自己実現という内容でした。

「ミスを恐れて何もしない人生にどれほどの価値があるのか」という著者の言葉に考えさせられる。

「何もしなければミスもしませんが、その代わり何の成長も得られない」。

働き始めて十数年。

組織の中での自分の立ち位置が見えてくる。

このままの十年後、二十年後、定年する自分。

今、右に行くか左に行くかで、到達する地点も変わってくる。

でも、はたして私は「そこ」へ行きたいんだろうか?

私はどこへ行きたいんだろう?

「少なくとも今の自分自身が何らかの理由で選んだ仕事の意味を深く考えることが、とても大切」だと著者は言う。

そうだった、私が今の仕事を選んだんだった。配属ガチャは別として。

なんでだったっけ?

そのときは確か、「一生働き続けて自分で自分を養っていけること」を一番に置いていたような気がする。

であれば、私はこの組織の理念ではなく、雇用形態に惹かれたわけだ。

出世ではなく、細々と働き続けて、好きなことをするというのもアリなんだよなあ。

「1日10分だけ、他部署のメンバーを手伝ってみよう」というのは、すごく良い提言だと思った。

実現の困難さは別として(「なんでそんなことやってるの?」って言われるやん?)、私はそういう組織で働きたいし、そうありたいなあ。

他部署の人に何かをお願いするときは、「相手にとってのメリット」も提示できるように心がけている。

そして私がそのもらった情報なりで「何かをした」ときは、その結果のフィードバックもお伝えするようにしている。

おせっかいで厚かましくて鬱陶しいなと自分に思いながら。

090

お金に好かれる働き方 [ 斎藤一人 ]

お金に好かれる働き方 [ 斎藤一人 ]

高額納税者番付に名前が載っていた人たちの語る「お金に好かれる働き方」。

なぜある一定の「金持ち」を超えると、スピリチュアルなメッセージが多くなってくるのか不思議なのだが、そこには共通する項目があるので、おそらく理屈ではない正解のようなものがあるんだと思う。

人生の岐路に立った時、

「こっちの道に行っても私は幸せになる。

あっちの道に行っても私は幸せになる。

だとしたら、私はどっちの道に行きたいか。」

ということを問うたらいいんだそうだ。

これ、どうしても道に迷ったときって「メリット・デメリット」で考えて、すこしでもリスクの少ない方を選ぼうとしがちじゃないですか。

そうじゃなくて、「どっちでも幸せになる」という結論があったら、「どっちに行きたいか」ってすごくシンプルでわかりやすいなと思った。

だってつまりそれは、「ほんとうは自分がどうしたいか」ということだから。

今の会社に変わってきた年上の女性がいて、その人に「どうしてここに来たんですか?」と尋ねたら、「どっちを選んでも大変だから、そういうときは一番大変そうなほうを選ぶようにしてる」とおっしゃっていた。

それはそれですごい心構えだなと思うのだが、私は萎える。

間違いなく一番楽そうなほうを選ぶ…(はたから見ると私は「大変そうな方を選んでる」ように見えるのだそうだが、それは結果的にそうなっているだけ!)

私が行きたい道、どっちだろうな。

091

ホットプレートと震度四 [ 井上 荒野 ]

ホットプレートと震度四 [ 井上 荒野 ]

食とキッチンツールをテーマにした短編集。

私は「錆び釘探し」が好きでした。

恋人から妊娠を告げられた小説家。

今?

心が固まらないまま結石を出すために散歩に出た先で、小説家は不審な年配の男性を見かける。

聞けば、妻と喧嘩して家を出てきたのだのいう。

喧嘩の原因は、彼女が母から嫁入りのときに受け継いだ、黒豆を煮るのに使う「錆び釘」を間違えて捨ててしまったこと。

代わりになる錆びた釘を探しているが、なかなか落ちていない。

このシチュエーションが良い!

092

翻訳に生きて死んで 日本文学翻訳家の波乱万丈ライフ [ クォン・ナミ ]

翻訳に生きて死んで 日本文学翻訳家の波乱万丈ライフ [ クォン・ナミ ]

この間読んだ

『ひとりだから楽しい仕事』が面白くて、その前の作品も翻訳が出たので読みました。

娘さんが小さいときのエピソードが微笑ましかった。

そして、こんな方でも難しい翻訳は「知らない単語、わからない文章だらけ」だというのだから(況んや私をや!)。

翻訳の裏話に、日本語と韓国語の違いについても書いてあり、「へえー!」と思いながら楽しく読みました。

093

ごはんのおとも [ たな ]

ごはんのおとも [ たな ]

思わず涙ぐんでしまう料理本…物語漫画…??

ストーリーがちゃんとしてるというか、レシピなくてもいけるくらいのストーリー性でオススメ。

この方の絵柄とても好みで、どこかで見たことがあるような…ないような。

たまごの醤油漬けが美味しそうでした。

094

ごはんのおとも 2 [ たな ]

ごはんのおとも 2 [ たな ]

続き。

カチューシャの話(「産毛のこころ」)がせつなかった…。

095

今すぐはじめられる NISAとiDeCo [ 川部紀子 ]

今すぐはじめられる NISAとiDeCo [ 川部紀子 ]

新NISA対応版も出ているのだけど、私が読んだのは旧NISAのもの。

なにせ「よしたにさんだー!!」と思って。

『ぼく、オタリーマン。』のよしたにさん!

これを読んだところ、いまは専業漫画家になってらっしゃる!

iDeCoとNISAをまったく初めてやる人向けの内容。

しかし私はよく理解しないままやってるので、こういう本を読むたび勉強になります。

iDeCoは、出口戦略考えないとねー。

096

心と頭がすっきり片付く バレットジャーナル活用ブック [ 平和堂 ]

心と頭がすっきり片付く バレットジャーナル活用ブック [ 平和堂 ]

バレジャ熱が高まりすぎて再読!(笑)

とりあえず、いま使っている手帳で、公式のキーで運用してみようかと。

今の私のキー

◯予定 (家族それぞれの予定は、◯の中に名前の英頭文字)

・メモ

□タスク

⊿タスク着手 □にナナメ三角

■タスク完了 □を塗り潰す(予定◯は完了しても塗らない)

〈マンスリーに書くタスク

〉別の日に繰りこすタスク

=タスク消滅 □ごと二重線で見え消し

(未完了タスクを目立たせるときは、□を蛍光ペンで塗る)

どーしても本家のタスク・からの完了✕が「ペケ、バツ」でマイナスな印象を受け取るのが嫌で、長らく□を使ってきました。

でも、□を書くのがめんどくさいなと思うことがあり…。

✕を「二刀流の剣で切りつけて相手が死んだ」と考えれば、「タスクをやっつけた」と認識できるのでは?とポジティブ変換してみる。

…行けそうな気がする。

公式にはないけど、着手は・に/で「タスク半殺し」と思えばいいな…。

というわけで、月曜からの手帳のウィークリーページは

◯予定

・タスク

/タスク着手

✕タスク完了

〈マンスリーに書くタスク

〉別の日に繰りこすタスク

=タスク消滅

にしてみようと思います。

あと、旅行日記に使っていた無印良品の文庫本ノートのあまりページで、バレジャではないけれども、「将来についてのあれこれ」なんかを書いていこうかと(A6サイズ久々なので、どれくらいの文字量がいけるかなどの練習)。

無印良品の文庫本ノートでバレジャしたいんよ…。

097

どんな人でも1番結果が出る勉強法 合格は「あたりまえ化」の法則 [ 宇都出 雅巳 ]

どんな人でも1番結果が出る勉強法 合格は「あたりまえ化」の法則 [ 宇都出 雅巳 ]

大人の「資格試験」対策勉強法に特化した内容。

・まず過去問から勉強を開始する。理解度にとらわれずとにかく何度も繰り返す。思い出す・語るにより記憶を定着させる。

・そしてハードルを下げて下げて下げまくって、とにかく必ず毎日勉強を続ける。

ほかの本でも言っていて「なるほどな」と思ったのが、資格試験って百点取る必要ないんですよね。

70点が合格ラインなら、70点が取れたらいい。

それが学生時代の勉強とは大きく異なるところだ。

「〇〇の試験に合格した自分」から逆算して、今の日々の行動を変えていくというのは、先述の『物語思考』でも言っていたキャラクター作り(設定)なのだろう。

子どもが大きくなるまで(下の息子が18歳になるまで)、とりあえずは今の仕事を続けようと考えていた。

そうしたら、あと12年ほどになる。そのとき、私は50歳。

あと12年。その間、何をしようと思った。

手っ取り早いのは、資格を取ること。

安定した収入を維持したままであれば、資格勉強もしやすい。

何も縛りがなければ、何の仕事をしたいか?

ライター?司書?学校司書?国語教師?英語教師?日本語教師?

これら私の「これからやりたいこと」に共通するのは、「ことばに触れる喜びを他者に伝えたい」。

言語オタが合法的にジャンル布教できる職とも言う…。

ライター…は資格はない。(ブログで文章を書くのは練習になるんだろうか?)

司書と司書教諭、国語教師の資格は持っている。

英語教師は、高校なら同校種他教科免許状取得が出来る。

都道府県で履修相談(必要な単位の相談)→大学の通信過程で科目履修生(10万〜20万程度?)→申請。

教員は慢性的な不足状態で通年講師募集をしている(産休代替や育休代替もある)。

日本語教師は、通信で取得できる(実習が4〜5日ある。創価大学なら土日オンラインあり)。

しかし通信でも、大学系は取得するのに30〜50万くらいかかる…。

そこまでして私はその職がやりたいのだろうか…??

独学系の資格なら、社労士や宅建士、キャリアコンサルタント、FPなど。

しかし今の仕事に役立つが、別にそういうことがしたいわけじゃないんだよな。

それでも今から何にでもなれると考えることは、わくわくするよね。

やりたいこと全部していいし、やらなくてもいい。

それは私が決められるんだ。

098

ぼくたちは、なぜこれを選ぶのか [ ミニマリストしぶ ]

ぼくたちは、なぜこれを選ぶのか [ ミニマリストしぶ ]

ミニマリストの選ぶモノリスト。

…なんというか、マキシマリストとミニマリストは表裏一体ということを思う。

モノへのこだわりが強い。

「なんでもいい、どうでもいい」物欲解脱系の人って少ない気がする。

まあ、家にあるものが少ないと、その一つ一つの存在感すごいからね。

でも次々買い替えたりプロデュースしたりしてる人達を見ると、「ミニマリストって一体???」と思うんだよな。

紹介されていた中で私も使っていて激しくおすすめするもの

・マキタの充電式クリーナー(コードレス掃除機)

・イッタラのティーマ(皿)

・エアリーマットレス

→うちはこれを直接敷き布団にしてる。

分厚いの✕1と軽いの✕2があったので、

軽厚軽の3連を作ったら寝心地が良くなり、布団の上げ下げも楽になりました。

(厚いマットレスが重かった!)

・無印良品のシリコーン調理スプーン

→一人暮らしを始める人全員にプレゼントしたい。

しかしお玉はいると思う。掬いづらい。

ふりかえり

今年の読了本がすでに100冊に届きそう…。

このペースで行くと、年に200冊だ…。

どこに行ったんだ、年始の「今年はあんまり本を読まないぞ!」という意気込みは。

まあ無理なんだろうな。生きていると息をするように本を読んでしまうからなあ…。

そこを勉強の本に置き換えたらいいじゃん!

と、置き換えダイエットみたいなことを思いついたのだけれども、やはり読書と勉強は同じ活字であっても違う。

食指が動かない。

まあどうしても読むものがなければ我慢して読むのだけど(活字中毒だから)、「そういう気分じゃないんだよな」という思いを拭えない。

にほんブログ村

にほんブログ村

ランキングに参加しています。

クリック頂くとブログ更新の励みになります!