『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道が県道415号線に交差する手前に。

歩道橋は遠いので、車の来ないタイミングに急いで県道を渡る。

ここが『日坂宿(にっさかしゅく、にっさかじゅく) 』東入口。

日坂宿は、東海道五十三次の25番目の宿場である。

街道沿いの家々には屋号の木札が・『山田屋』。

こちらは『宮田屋』。

『紀伊国屋』。

『八文字屋』そして隣は『近江屋』。

日坂の集排用マンホール蓋。

駕籠で東海道日坂宿の街道を旅する様子が描かれた

カラー版の農業集落排水管(集排)用マンホール蓋。

右手にあったのが『秋葉常夜燈』。

正面から。

「日坂宿はしばしば火災にあっているためか、火伏せ(火防)の秋葉進行が盛んで

あったようです。当時の人々は神仏のご加護を願い秋葉講を結成し分社や常夜燈などを

各所につくりました。

秋葉常夜燈は秋葉神社に捧げる灯りをともすためのもので、辻などの一目につきやすい場所に

建てられました。

日坂宿にはここ本陣入口の常夜燈の他、相伝寺境内と古宮公会堂脇と当時三基建っておりました。

ここの常夜燈は安政三年(一八五六)の建立でしたが、老朽化が進みましたので

平成十年(一九九八)に撤去し、改めて復元いたしました。

秋葉山のほかに駅中安全とあるのは、火災を恐れる気持ちの強さを示していると

いってもよいでしょう。」

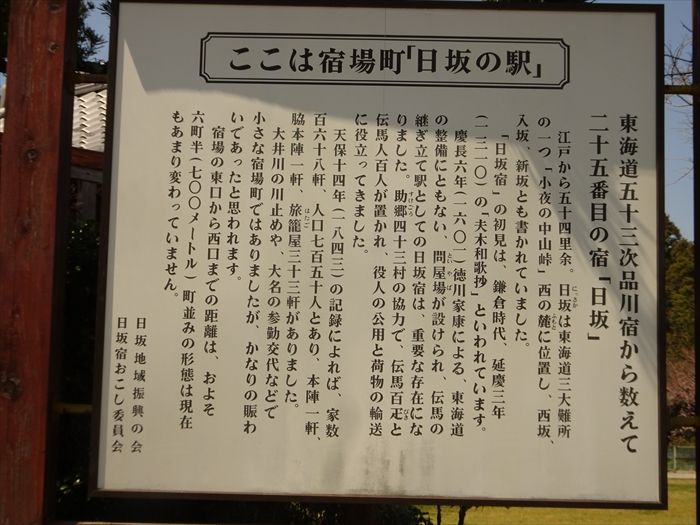

『ここは宿場町「日坂の駅」』。

『日坂宿 茶と歴史の里』。

「東海道五十三次品川宿から数えて 二十五番目の宿「日坂(にっさか )」

江戸から五十四里余。日坂は東海道三大難所 の一つ「小夜の中山峠」西の麓に位置し、

西坂、 入坂、新坂とも書かれていました。

「日坂宿」の初見は、鎌倉時代、延慶三年 (1310)の「夫木和歌抄」といわれています。

慶長六年(1601)徳川家康による、東海道 の整備にともない、問屋場が設けられ、伝馬の

継ぎ立て駅としての日坂宿は、重要な存在にな りました。助郷四十三村の協力で、

伝馬百疋と伝馬人百人が置かれ、役人の公用と荷物の輸送に役立ってきました。

天保十四年(1843)の記録によれば、家数百六十八軒、人口七百五十人とあり、

本陣一軒、脇本陣一軒、旅籠屋三十三軒がありました。

大井川の川止めや、大名の参勤交代などでは、小さな宿場町ではありましたが

かなりの賑わいであったと思われます。

宿場の東口から西口までの距離は、およそ六町半(700メートル)、町並みの形態は現在も

あまり変わっていません。 」

『日坂宿本陣跡』道標。

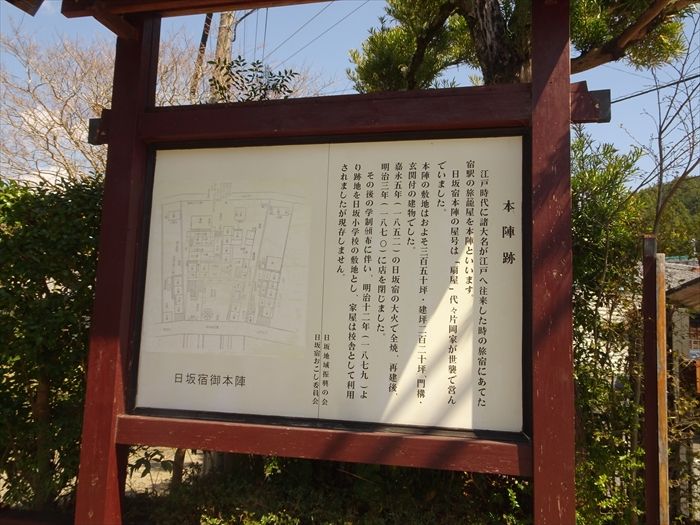

『本陣跡』。

「江戸時代に諸大名が江戸へ往来した時の旅宿のあてた宿駅の旅籠屋を本陣といいます。

日坂宿本陣の屋号は「扇屋」代々片岡家が世襲で営んでいました。本陣の敷地は

およそ三百五十坪、建坪二百二十坪、門構・玄関付きの建物でした。

嘉永五年(1852)の日坂宿の大火で全焼、再建後、明治三年(1870)に店を閉じました。

その後の学制領布に伴い、明治十二年(1879)より跡地を日坂小学校の敷地とし、

家屋は校舎として利用されましたが現存しません。」

常夜灯のすぐ先の日坂幼稚園が本陣跡で門だけ復元されていた。

公園の隅には石碑が。

『平和への道標』。

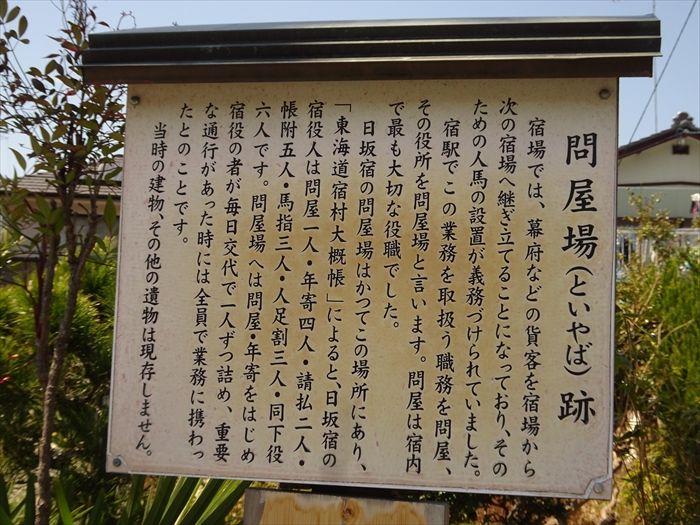

案内板だけの『問屋場(といやば)跡』。

「宿駅々伝の継立の事務を取扱う職務を問屋、その役所を問屋場と言います。

日坂宿の問屋場はかつてこの場所にありました。

問屋は宿内で最も大切な役職でした。「東海道宿村大概帳」によると、日坂宿の宿役人は

問屋一人・年寄四人・請払二人・帳附五人・馬指三人・人足割三人・同下役六人で、

問屋場へは問屋・年寄の外、宿役の者が毎日交代で一人ずつ詰め、重要な通行の際には

全員で業務に携わったとのことです。当時の建物、その他の遺物は現存しません。」

『池田屋』。

「東海道二十五次目 旅人御宿 日坂宿」の暖簾がかかっている古い宿屋で、現在でも

「末広亭」として旅館を営業しているようである。1階も2階も窓や手すりは細かい格子に

なっており実に雰囲気のある建物であった。

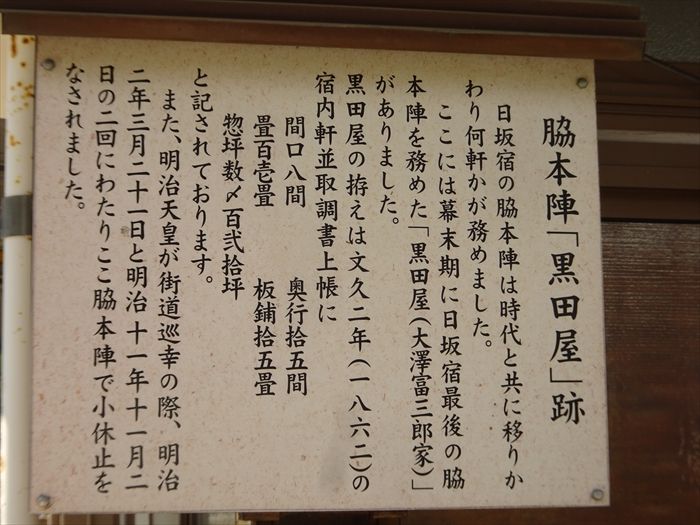

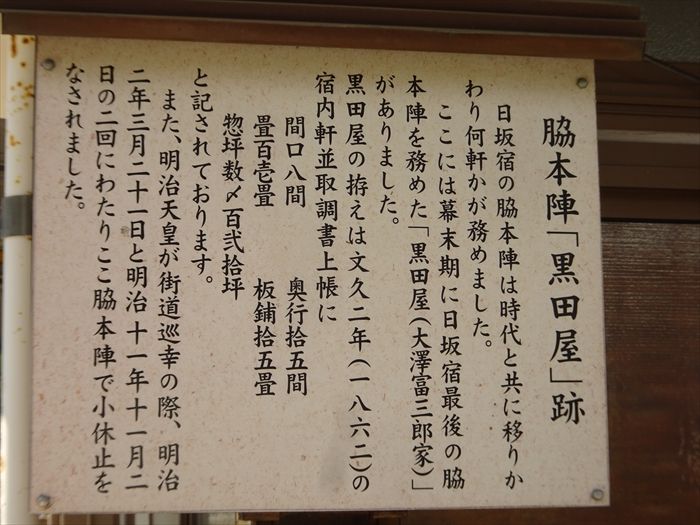

『脇本陣「黒田屋」跡』。

「日坂宿の脇本陣は時代と共に移りかわり何軒かが務めました。

ここには幕末期に日坂宿最後の脇本陣を務めた「黒田屋(大澤富三郎家)」がありました。

黒田屋の構えは文久二年(1862)の宿内軒並取調書上書に

間口八間 奥行拾五間

畳百壱畳 板鋪拾五畳

惣坪数〆百弐拾坪

と記されています。

また、明治天皇が街道巡幸の際、明治二年三月二十一日と明治十一年十一月二日の

二回にわたりここ脇本陣で小休止されました。」

『屋号札』が並んで掲げられていた。

この敷地の「JA掛川市日坂」の場所は『本目籐十邸跡地』であると。

『日坂銀行跡』

株式会社 日坂銀行

設立 明治三十一年二月二十四日

頭取 本目藤十

ねむの木学園理事長・園長・学校長の宮城まり子さんは、本目籐十氏の姪に当るのだと。

日坂宿の唯一の?商店・『宮嶋酒店』。

『伊藤文七邸』。

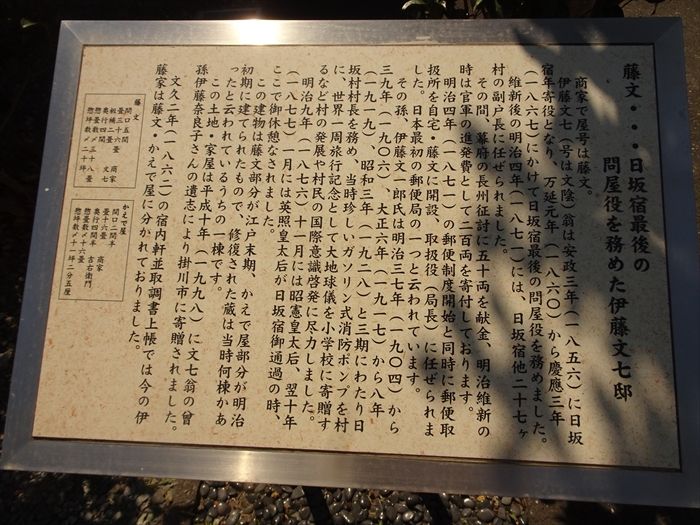

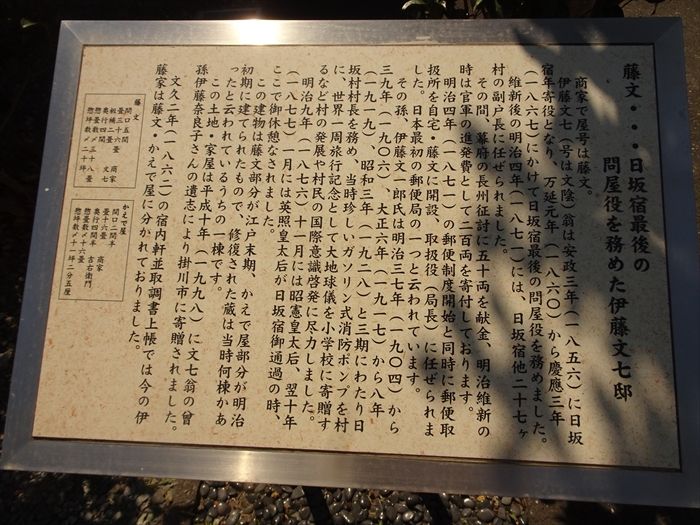

「藤文・・・日坂宿最後の問屋役を務めた伊藤文七邸

商家で屋号は藤文。

伊藤文七

(号は文陰)翁は安政三年(1856)に日坂宿年寄役となり、万延元年(1860)から

慶應三年(1867)にかけて日坂宿最後の問屋役を務めました。

維新後の明治四年(1871)には、日坂宿他二十七ヶ村の副戸長に任ぜられました。

その間、幕府の長州征討に五十両を献金、明治維新の時は官軍の進発費として二百両を

寄付しております。

明治四年(1871)の郵便制度開始と同時に郵便取扱所を自宅・藤文に開設、取扱役(局長)に

任ぜられました。日本最初の郵便局の一つと言われています。

その孫、伊藤文一郎氏は明治三七年(1904)から三九年(1906)、大正六年(1917)から

八年(1919)、昭和三年(1928)と三期にわたり日坂村村長を務め、当時珍しい

ガソリン式消防ポンプを村に、世界一周旅行記念として大地球儀を小学校に寄贈するなど

村の発展や村民の国際意識啓発に尽力しました。

明治九年(1876)十一月には昭憲皇太后、翌十年(1877)一月には英照皇太后が

日坂宿御通過の時、ここで御休憩なされました。

この建物は藤文部分が江戸末期、かえで屋部分が明治初期に建てられたもので、修復された蔵は

当時何棟かあったと云われているうちの一棟です。

この土地・家屋は平成十年(1998)に文七翁の曾孫伊藤奈良子さんの遺志により掛川市に

寄贈されました。

文久二年(1862)の宿内軒並取調書上帳では今の伊藤家は藤文・かえで屋に分かれておりました。

藤文

間口五間

畳三十六畳 商家

板補二畳 文七

奥行四間

惣畳数〆三十八畳

惣坪数〆二十坪

かえで屋

間口二間半

畳十六畳 商家

奥行四間半 吉右衛門

惣畳数〆十六畳

惣坪数〆十一坪二分五厘」

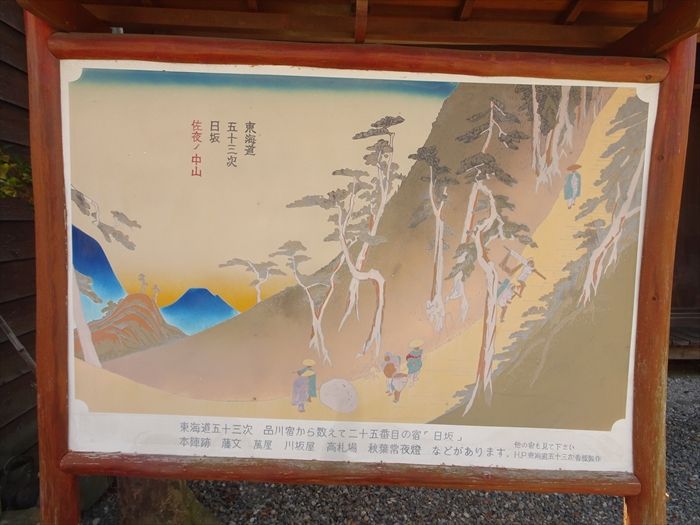

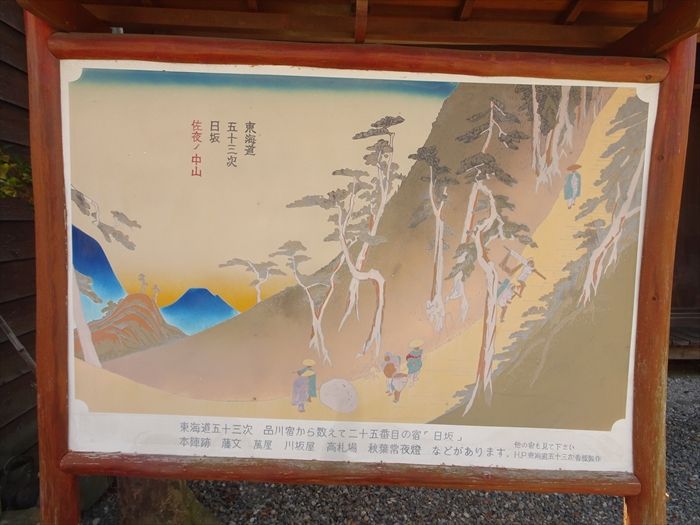

『東海道五十三次 日坂 佐夜ノ中山』

伊藤文七邸の奥にあった、なまこ壁の蔵。

右手奥に在った『真言宗 大谷派 法讃寺(ほうさんじ)』を訪ねた。

正面に『山門』と『本堂』が。

『お掃除小僧』。

『山門』。

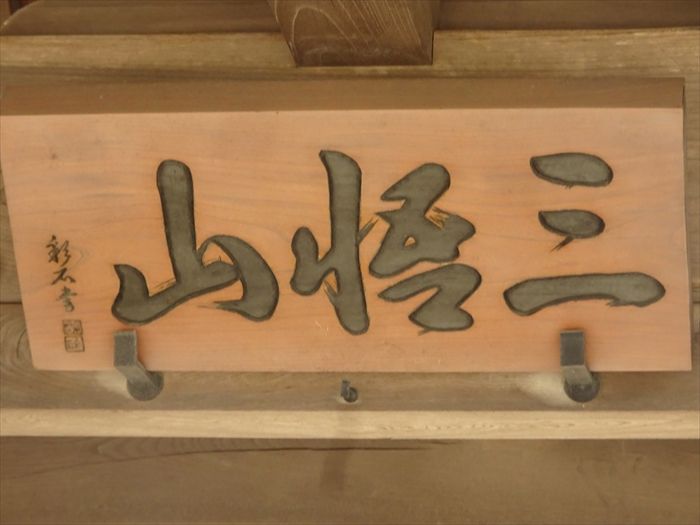

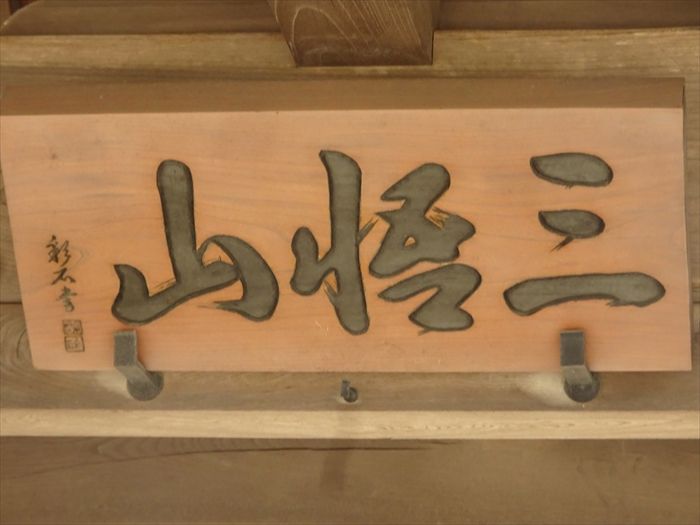

扁額には『三悟山』と。

『宗祖親鸞聖人像』。

『本堂』。

寛永三年(1626年)誓玄和尚によって創建される。寛永十年(1641年)五月に本願寺法主より、

本尊の阿弥陀如来と寺号を賜る。

『太子堂』。

安政三丙辰年(1856年)七月に再建されたもので、本尊は聖徳太子木像である。

『鐘楼』。

『寺務所』。

四脚門の『山門』を振り返る。

特徴ある鬼瓦。

『山門』の横に『千の風になって』の歌詞が刻まれている石碑が。

「私のお墓の前で 泣かないでください

そこに私はいません 眠ってなんかいません

千の風に 千の風になって あの大きな空を 吹きわたっています」

その6 に戻る。

・・・

つづく・・・