|

|

|

カテゴリ:旧東海道53次を歩く

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

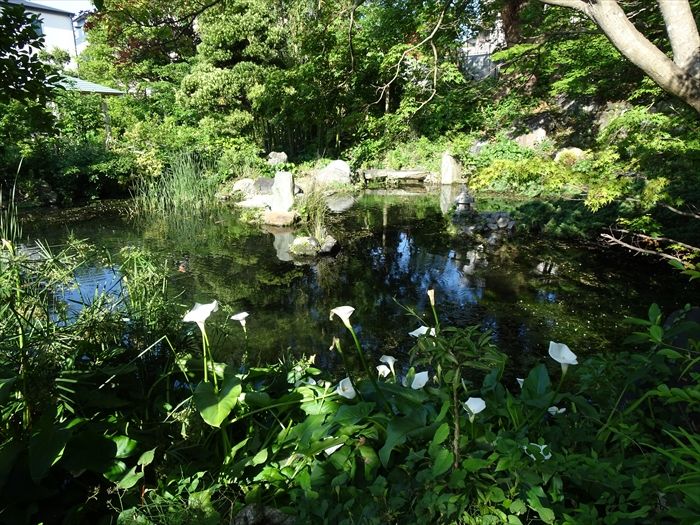

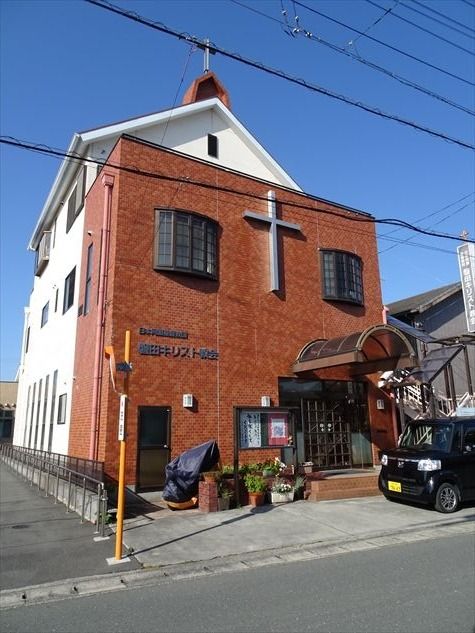

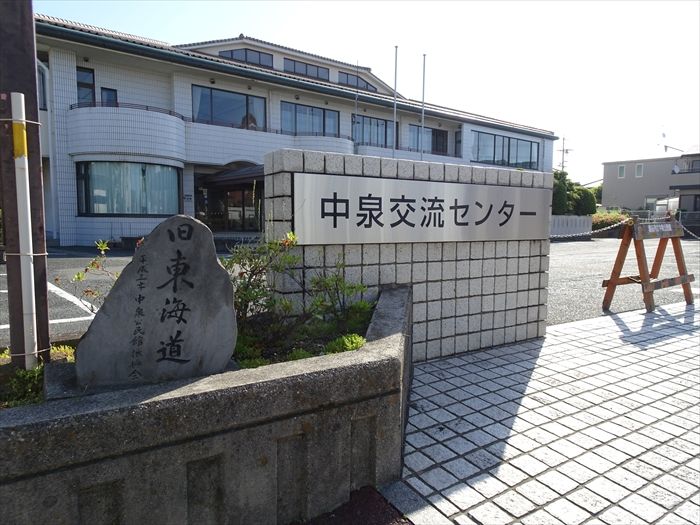

『二代将軍 徳川秀忠公』と書かれた幟。 大阪冬の陣を終えて帰還する元和元年二月七日、 此処秋鹿屋敷に本陣を置き父家康公と対面したと。  園内には秋鹿家の歴代当主が愛した庭園が整備・保存されていた。  鮮やかな新緑が拡がっていた。  注目すべきは公園のベンチ。 なんと遊廓時代に妓楼の門柱として使用されていたものをベンチとして再利用しているのだと。  旧東海道に戻り浜松宿に向かって歩く。  右手の中山米店脇の筋入口に『弘法大師堂 磐田郡新四國 二十五番札所』と書かれた石柱が。  先に進んで行くと小さな弘法堂が。  『お弘法さま』と刻まれた石碑。  奥には日魯大菩薩が安置された祠が。  『ニオイバンマツリ』の花であろうか? 花が紫から白へ花色が変化し、さわやかな芳香がある花。  左手に、今年創立69年になる『磐田キリスト教会』。  右手の『中泉交流センター』。  中泉交流センター入口には『旧東海道』と刻まれた石碑も。  交流センター前には『江戸時代の中泉絵図』が。  こちらは『大正時代の中泉』。 『中泉軌道👈リンク』という鉄道が走っていたようだ。  夢舞台東海道道標『中泉』。 豊田町 宿境まで六町 見付宿 宿境まで二十三町  旧東海道はこの先で県道261号線と合流。  左手のフェンスの中に小さな祠が。 この祠の前の坂が「大乗院坂」といいこと。 この坂の途中に、あったお寺が「大乗院」とのこと。 坂の北の台地一帯は「御林」と呼ばれ、明治22年に開業した「中泉駅(現在の磐田駅)」の ホームが、このあたりに設置された工場でで作られた赤煉瓦で築造されたとのこと。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.05.01 12:16:21

コメント(0) | コメントを書く

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

|