|

|

|

カテゴリ:旧東海道53次を歩く

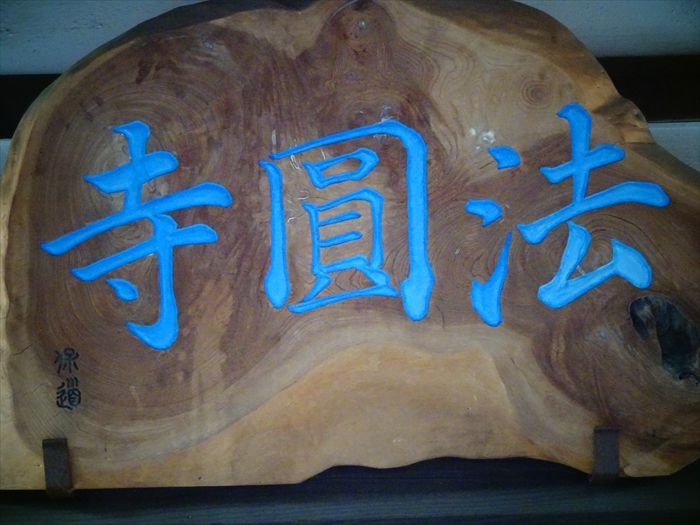

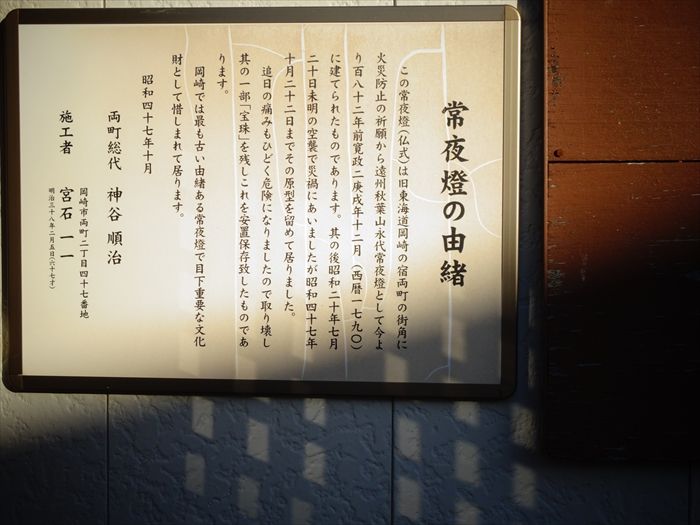

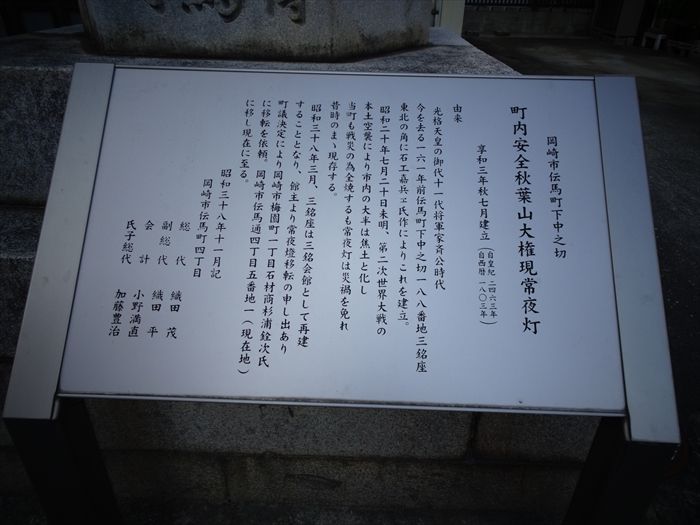

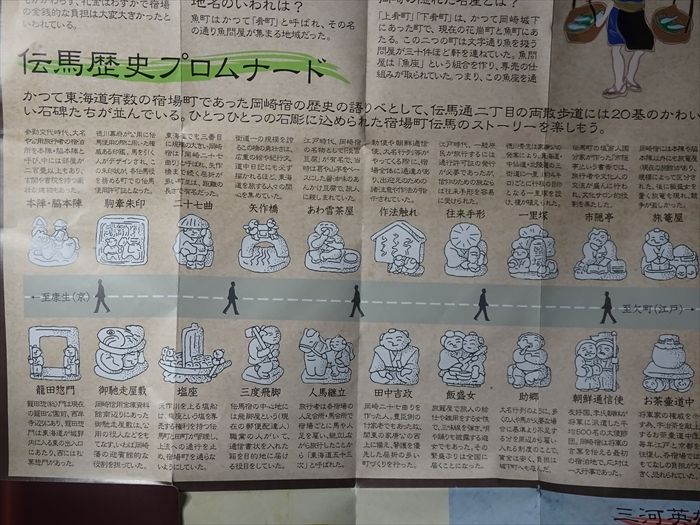

『旧東海道を歩く』ブログ 目次  本堂内部。  左手に『三界萬霊塔』。  『四国西国納経塔』。  石を彫り込んだ手水鉢には『恵の水』と。  『曹洞宗 根石寺(旧根石観音堂)の由来』 「当寺本尊聖観世音菩薩は行基菩薩の作といわれる。和銅元年(708)天下に悪病が流行し 世の人々の苦しみは一方でなかった。時の天皇43代元明天皇も大変心を悩まされ直ちに 行基法師を召され悪疫を絶やしてほしいと念願された。そこで法師は自ら六体の観音像を 彫りその内の二体を根石の森に勧請し17日間祈祷を続けられたところ果たして霊験あらわれ、 はやり病も治まり世人の喜びは大変なものであった。また岡崎三郎信康公も天正元年(1573)の 初陣の折この観音像を祈願し軍功をあげて以来開運の守り本尊としてもあがめられこの2体の 観音像を町の人達が協力してここに堂宇を建立し壇上の厨子に安置したのである。」  右手に『法圓寺』。  『本堂』。 真宗大谷派の寺。  扁額『法圓寺』。  僅かに右に折れている両町3丁目の「金のわらじ案内柱」は『ろ』。 これより両町角『は』まで30m。ここを直進し次の「金のわらじ案内柱」に向かって進む。  そして更に進むと両町角の「金のわらじ案内柱」・『は』が前方に。  両町2丁目の「金のわらじ案内柱」は『は』 これより次の伝馬町角『に』まで80m。 ここを右折し次の「金のわらじ案内柱」に向かって進む。  『岡崎城下二十七曲 両町より伝馬町角』道標碑。  道標碑裏には 「天正十八年(1590年)岡崎城主田中吉政は城下の東海道を二十七曲にし防備を図った」と。  右手の両町公民館の前の祠の中に『常夜燈』が。  「常夜燈の由緒 この常夜燈(仏式)は、旧東海道岡崎の宿両町の街角に火災防止の祈願から遠州秋葉山 永代常夜燈として、今より182年前寛政二庚戌年12月(1790)に建てられたものであります。 其の後昭和20年7月20日未明の空襲で災禍にあいましたが、昭和47年10月22日まで その原型を留めて居りました。追日の痛みもひどく危険になりましたので取り壊し、 其の一部「宝珠」を残しこれを安置保存致したものであります。 岡崎では最も古い由緒ある常夜燈で目下重要な文化財として惜しまれて居ります。」  一部残された「宝珠」。  両町1丁目の『金のわらじ案内柱』は『に』 これより次の伝馬通一丁目角『ほ』まで660m。 この交差点を左折し次の『金のわらじ案内柱』に向かって進む。  伝馬通5丁目交差点。  緑地は南北に走る「太陽緑道」。  『太陽緑道』の石碑をズームで。  『伝馬通り』を更に進む。  伝馬4丁目交差点。  伝馬4丁目西交差点を左折し、街道裏。一本奥の道にあった 『町内安全秋葉山大権現常夜灯』を訪ねた。  『町内安全秋葉山大権現常夜灯』 享和3年(1803)秋7月建立『秋葉山大権現常夜燈』には、「町内安全」と刻まれていた。 細身で丸みがあり、時代を感じる常夜燈。 「光格天皇の御代11代将軍家斉公時代今を去る161年前伝馬町下中之切188番地3銘座 東北の角に石工嘉兵ェ氏作によりこれを建立。昭和20年7月20日未明、第二次世界大戦の 本土空襲により市内の大半は焦土と化し、当町も戦災のため全焼するも常夜灯は災禍を免れ 昔時のまま現存する。昭和三十八年三月、三銘座は三銘会館として再建することとなり 館主より常夜燈移転の申し出あり町議決定により岡崎市梅園町一丁目石材商杉浦銓次氏に 移転を依頼。岡崎市伝馬通四丁目五番地一(現在地)に移し現在に至る。」  この奥に『西照寺』があったが、手前は工事中。  県道477号線(モダン通り)に突き当りここを右折し再び伝馬通りに出る。 今宵の我々のホテル前の『備前屋』。  『岡崎宿伝馬歴史プロムナード』石碑。  ホテルでもらった『岡崎城下二十七曲り』パンフレットの『伝馬歴史プロムナード』案内。 「かって東海道有数の宿場町であった岡崎宿の歴史の語りべとして伝馬通二丁目の両散歩道には

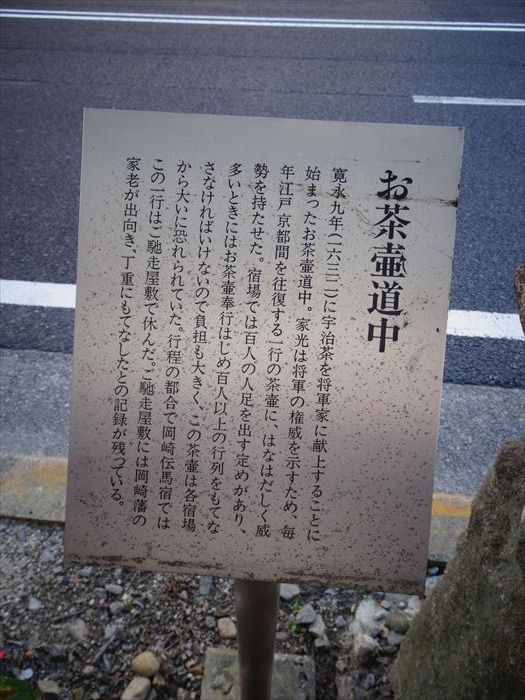

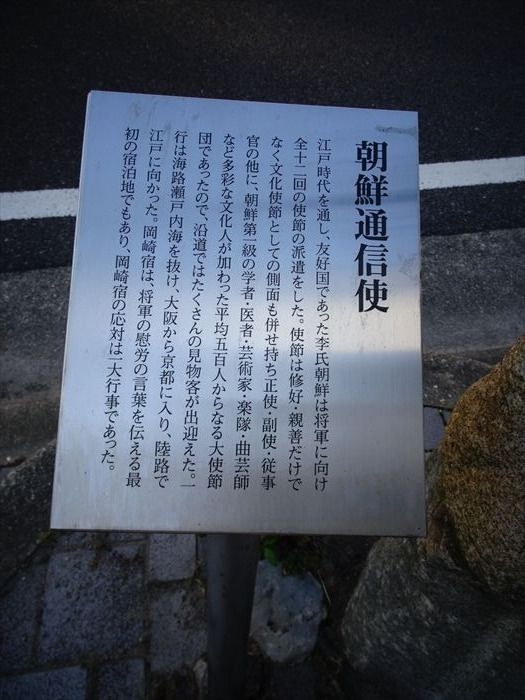

20基のかわいい石碑たちが並んでいる。ひとつひとつの石彫に込められた宿場町伝馬の ストーリーを楽しもう。」  まず最初に『お茶壺道中』  「お茶壺道中寛永9年(1632)に宇治茶を将軍家に献上することに始まったお茶壷道中。 3代将軍徳川家光は将軍の権威を示すため、毎年江戸京都間を往復する一行の茶壷に、 はなはだしく威勢を持たせました。宿場では百人の人足を出す定めがあり、多いときには お茶壷奉行はじめ百人以上の行列をもてなさなければいけないので負担も大きく、 この茶壷は各宿場から大いに恐れられていました。行程の都合で岡崎伝馬宿ではこの一行は 御馳走屋敷で休みました。 御馳走屋敷には岡崎藩の家老が出向き、丁寧にもてなしたとの記録が残っています。」  『朝鮮通信使』  「朝鮮通信使 江戸時代を通し、友好国であった李氏朝鮮は将軍に向け全12回の使節の派遣をしました。 使節は修好・親善だけでなく文化使節としての側面も併せ持ち正使・副使・従事官の他に、 朝鮮第一級の学者・医者・芸術家・楽隊・曲芸師など多彩な文化人が加わった平均500人 からなる大使節団だったので、沿道ではたくさんの見物客が出迎えました。 一行は海路瀬戸内海を抜け、大阪から京都に入り、陸路で江戸に向かいました。 岡崎宿は、将軍の慰労の言葉を伝える最初の宿泊地でもあり、岡崎宿の応対は 一大行事であった。」  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.05.01 15:38:24

コメント(0) | コメントを書く

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

|