|

|

|

カテゴリ:国内旅行

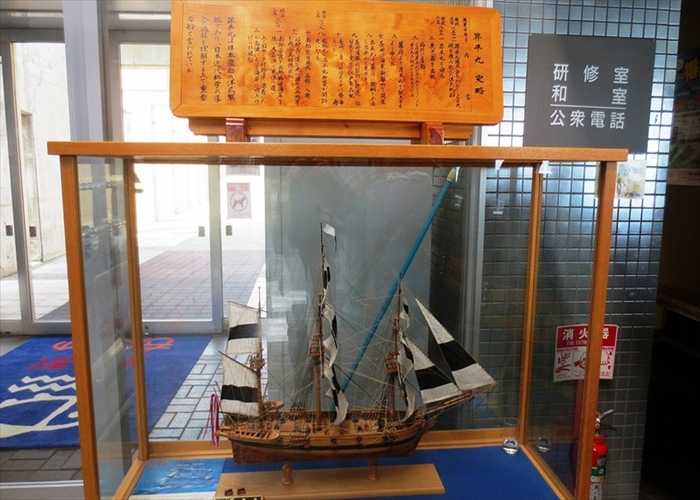

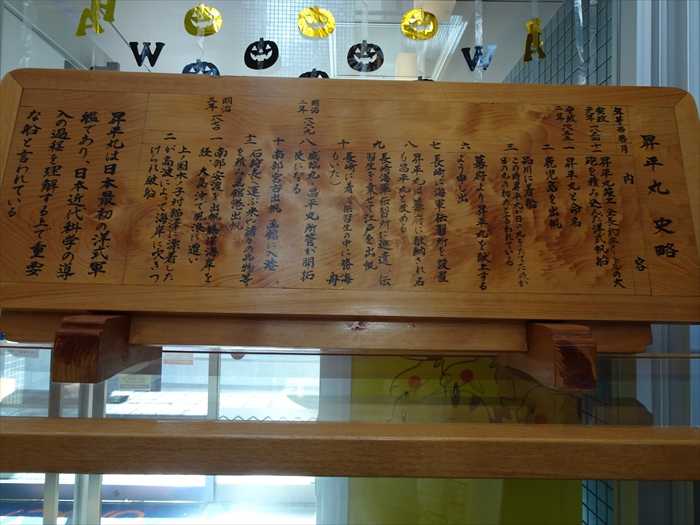

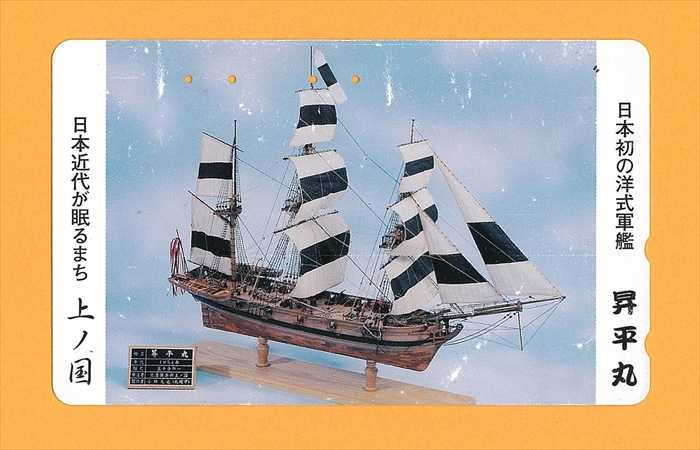

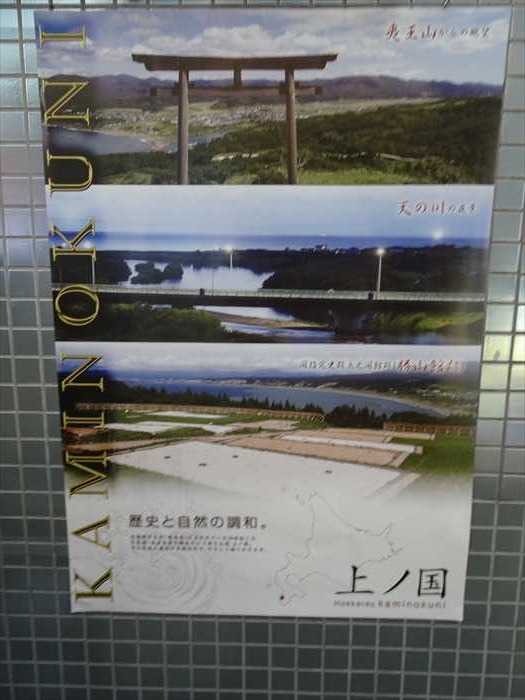

「松前城」を後にし、次に向かったのは「松前線松前駅跡」。

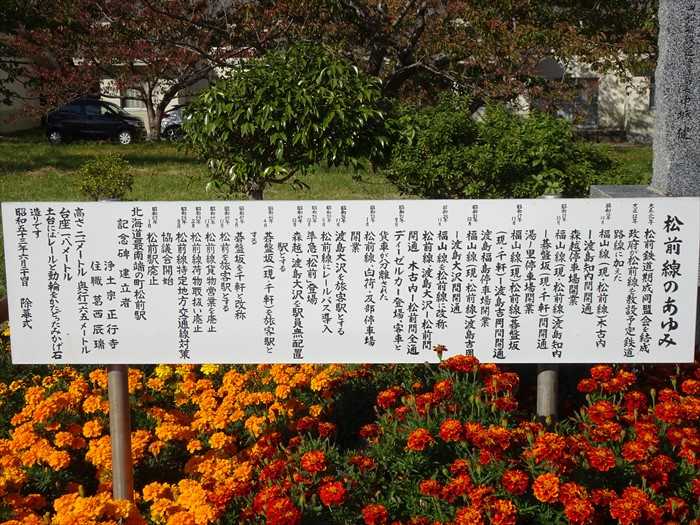

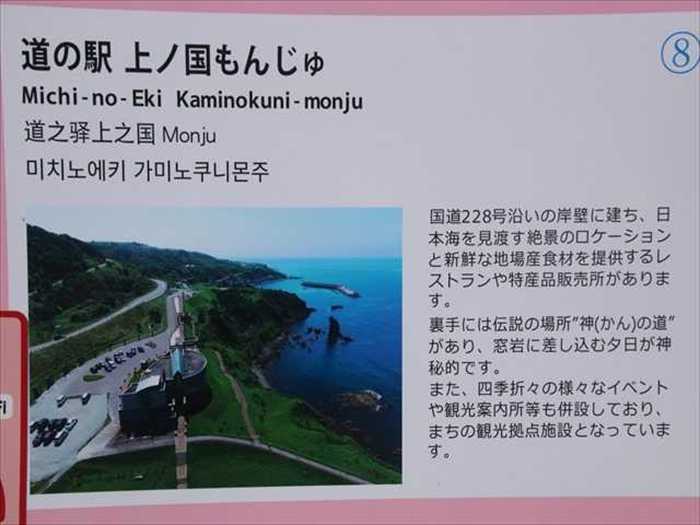

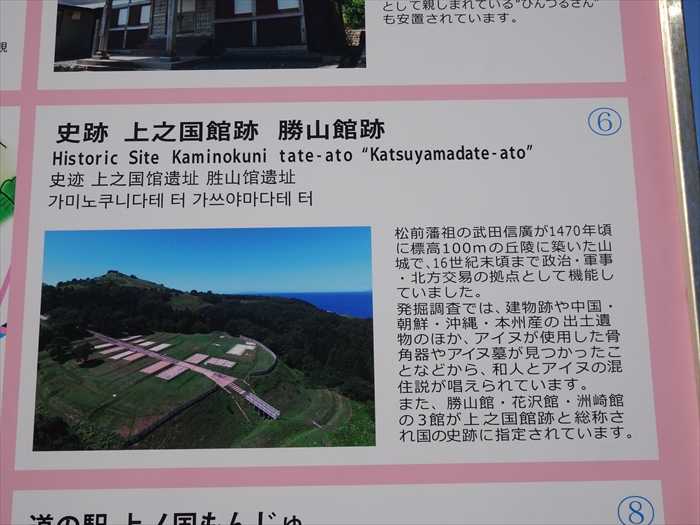

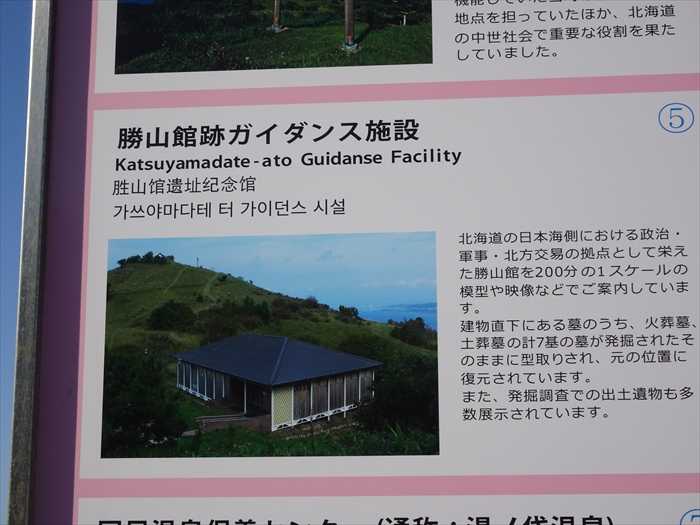

道道435号線を進み、右に折れて道なりに進むと右手にあった。 松前駅は、かつて北海道(渡島支庁)松前郡松前町字博多にあった北海道旅客鉄道(JR北海道) 松前線の駅であった。松前線の廃線に伴い1988年(昭和63年)2月1日に廃駅となった。 1980年(昭和55年)まで運行されていた急行「松前」の発着駅だった。  「北海道最南端の町 松前駅」と刻まれた石碑。 地名は、アイヌ語の「マツ・オ・マイ」(婦人のいる所)に由来するとされるが、 江戸時代にこの地を支配した松前氏に由来するともいう。松前氏の「松前」については 松平家康(後の徳川家康)の「松」と前田利家の「前」から採られたという説、 あるいは城下の海に面した所に大きな松の木があり、船がこの木を目当てに 出入したことから名付けられたとの説もあるのだと。  石碑とともに松前線のあゆみが掲げられていた。 周囲には花壇が整備され、かつては北海道最南端の駅であった松前駅が、いかに町民から 愛されていたかが実感できたのであった。 「松前線のあゆみ 大正元年 松前鉄道期成同盟会を結成 大正12年 政府が松前線を敷設予定鉄道路線に加えた 昭和12年10月 福山線(現・松前線)木古内 ー 渡島知内間開通 森越停車場開業 昭和13年10月 福山線(現・松前線)渡島知内 ー 碁盤坂(現・千軒)間開通、湯ノ里停車場開業 昭和17年11月 福山線(現・松前線)碁盤坂(現・千軒) ー 渡島吉岡間開通、渡島福島停車場開業 昭和21年12月 福山線(現・松前線)渡島吉岡 ー 渡島大沢間開通 昭和28年11月 福山線を松前線に改称。渡島大沢 ー 松前間開通、木古内 ー 松前間全通 昭和31年9月 ディーゼルカー登場、客車と貨車が分離された 昭和32年1月 松前線、白荷・及部停車場開業 昭和36年11月 渡島大沢を旅客駅とする 昭和38年6月 松前線にレールバス導入 昭和38年12月 準急「松前」登場 昭和45年12月 森越・渡島大沢を駅員無配置駅とする 昭和46年4月 碁盤坂(現・千軒)を旅客駅とする 昭和47年3月 碁盤坂を千軒と改称 昭和57年11月 松前を旅客駅とする、松前線貨物営業を廃止 昭和59年2月 松前線荷物取扱い廃止 昭和59年9月 松前線特定地方交通線対策協議会開始 昭和63年1月 松前駅廃止」  「松前駅」の裏の桜並木も紅葉が始まっていた。 ここが、昔の「松前線」の線路があった場所なのであろう。  そして再び国道228号に戻り、函館バス 松前出張所付近からは前方に 多くの風力発電装置が姿を現した。  蒼き海・日本海と前方にトノマ岬の館浜港西防波堤灯台の姿が。  そして左手に「渡島小島(おしまこじま)」の姿が。 ウミガラスやウミウ、ウミネコ等の海鳥の繁殖地であり、カエデ科のイタヤカエデ類が 優占する林や冷温帯性の草原が発達している。このことから、「松前小島」の名称で 天然記念物(天然保護区域)に指定されていて文化財保護法に基づき、島本土への 立ち入り等について規制を行っているのだと。  渡島小島は、北海道松前郡松前町に属する無人島。松前小島(まつまえこじま)とも呼ばれる。 松前町の沖約23km付近に位置している。面積は1.54km2。小島の名は渡島大島に対してのもの。 島の南端は北緯41度20分58秒であり、離島も含めた広義の北海道最南端である。 住所は全域に亘って松前郡松前町小島。 無人島のため、島へのアクセス手段はないが、近海で操業する漁船が多いため、漁船の避難所・ 休憩所として小島漁港が設置されているとのこと。 2017年にこの島で「北朝鮮籍漁船による掠奪と破壊行為」が行われたのであった。  そしてその右手奥に「渡島大島(おしまおおしま)」の姿も確認できたのであった。 渡島大島は、北海道松前郡松前町に属する無人島。松前大島(まつまえおおしま)とも呼ばれる。 松前町西方沖50kmの地点に位置する。大島の名は渡島小島に対してのもの。 住所は全域に亘って松前郡松前町大島。  岩場の多い「折戸浜海岸」付近の「光る海」。  海岸の岩場の風景を楽しむ。  大きな風力発電も。  枝の先に白い花が?いやよく見ると葉の裏が白く、花のように見えるのであった。  国道228号・日本海追分ソーランラインを進む。 前方に「州根子岬」が見えて来た。檜山郡上ノ国町字大崎。  遠くに「奥尻島」の姿が確認できた。  「州根子岬」。 昔はここに六角形で白黒ツートンカラーの洲根子岬灯台があったのだが。  風力発電銀座。  「州根子岬」の先端をズームで。  そして道の駅「上の国 もんじゅ」に到着。  施設横のモニュメント。  別のモニュメント。  道の駅「上の国 もんじゅ」の建物。  「上ノ国町観光マップ」。  「道の駅 上ノ国もんじゅ 国道228号沿いの岸壁に建ち、日本海を見渡す絶景のロケーションと新鮮な地場産食材を 提供するレストランや特産品販売所があります。 裏手には伝説の場所 ” 神(かん)の道 ” があり、窓岩に差し込む夕日が神秘的です。また、 四季折々の様々なイベントや観光案内所等も併設しており、まちの観光拠点施設と なっています。」  「史跡 上之国館跡 勝山館跡 松前藩祖の武田信廣が1470年頃に標高100mの丘陵に築いた山城で、16世紀末頃まで政治・軍 事・北方交易の拠点として機能していました。発掘調査では、建物跡や中国・朝鮮・沖縄・本州 産の出土遺物のほか、アイヌが使用した骨角器やアイヌ墓が見つかったことなどから、和人と アイヌの混住説が唱えられています。 また、勝山館・花沢館・洲崎館の3館が上之国館跡と総称され国の史跡に指定されています。」。  「勝山館跡ガイダンス施設 北海道の日本海側における政治・軍事・北方交易の拠点として栄えた勝山館を200分の1 スケールの模型や映像などでご案内しています。 建物直下にある墓のうち、火葬墓、土葬墓の計7基の墓が発掘された。そのままに型取りされ、 元の位置に復元されています。また、発掘調査での出土遺物も多数展示されています。」。  道の駅上ノ国もんじゅから「もんじゅ岩」を見る。 道の駅「もんじゅ」からみえる前浜一帯は、旧地名を「文珠浜」と言っていた。 岩が知恵の仏・文殊菩薩に似ているといわれたことから「もんじゅ岩」と呼ばれていると。  道の駅「上の国 もんじゅ」は上記の「もんじゅ岩」から名付けられたのだと。  ゆるから「カミゴン」。  ポケモンがデザインされたポケモンマンホール『ポケふた』が。 こちらは、『ロコン』と『ヒコザル』がデザインされたマンホール蓋。  店の裏から江差方面を見る。  店内。  各種ハチミツも売られていた。レンゲ蜜、百花蜜が。  ホテルでの夕食用にと、私は「カニ飯」を購入したのであった。  「勝山館跡」案内もビデオ放映中。  「昇平丸」。  「昇平丸(しょうへいまる)」史略。 安政元年(1854)11月 昇平丸竣工 全長約3mの大砲を積み込んだ洋式帆船 安政ニ年(1855) 1月 昇平丸と命名 2月 鹿児島を出帆 品川に着船 3月 この時昇平丸が日の丸をたてたのが日の丸の初めと言われている 6月 幕府より昇平丸を献上するよう申し出 7月 長崎に海軍伝習所を設置 8月 昇平丸は幕府に献納され名も昌平丸と改める 9月 長崎海軍伝習所に派遣、伝習生を乗せて江戸を出帆 10月 長崎に着(伝習生の中に勝海舟もいた) 明治三年(1870) 1月 南部安渡を出帆脇澤海岸を経、大島沖で風浪に逢い 上ノ国木ノ子村猫澤に漂着した 2月 が高波によって海岸に吹きつけられ破船 昇平丸は日本最初の様式軍艦であり日本近代科学の導入の過程を理解する上で 重要な船と言われている。  ネットから。 昇平丸は、薩摩藩が幕府や他藩に先駆けて桜島瀬戸村(現鹿児島市黒神町)で建造した 全長27.3m、全幅7.6m、全深5.5mの木造バーク型の洋式軍艦。 薩摩藩主の島津斉彬は、ペリーの遠征艦隊が浦賀へ来航する以前、早くから諸外国の艦船に 匹敵するだけの大船が必要と考えており、薩摩藩が幕府に「琉球大砲船建造届書」を提出し、 嘉永6年(1853)5月に後の昇平丸にあたる琉球大砲船を建造している。 さらに、幕府が同年9月「大船建造解禁令」の禁を解いた後、琉球大砲船(昇平丸)は約7ヶ月 かけて大砲10門、臼砲2門、小口径自在砲4門を搭載するなどの改造をした洋式軍艦として 竣工したのだと。  【https://dounan.exblog.jp/18612219/】より 「夷王山(いおうざん)」、「天の川」、「上ノ国」の観光ポスター。 夷王山:標高159mの山頂からは、上ノ国市街はもとより、日本海に浮かぶ奥尻と大島の島影、 熊石方向へ延びる海岸線が一望できます。 天の川:町の中央を流れる清流。川釣りのメッカ。とくに7月~8月のアユ釣りシーズンは 賑わう。 支流の中小河川はヤマメ・イワナ釣りもできる。 中流の中州には、アオサギの コロニー(繁殖地)があると言われ、晩秋には優雅な舞を披露してくれる。 上ノ国:上ノ国は北海道で最も早い時期に和人が定住した地であるとされる。 1189年、源頼朝が奥州の藤原氏を攻めた際に、糠部や津軽の人々が上ノ国付近まで 逃れたという。 松前藩の礎を築いた武田信広(武田信廣)の勝山館跡がある。 標高159.1mの夷王山から北東に伸びる尾根上に、和人とアイヌが混住していたと 推測される館が築かれ、「続日本100名城」に選定。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.11.29 16:01:12

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|