|

|

|

カテゴリ:国内旅行

更に松前城(福山城)の散策を続ける。

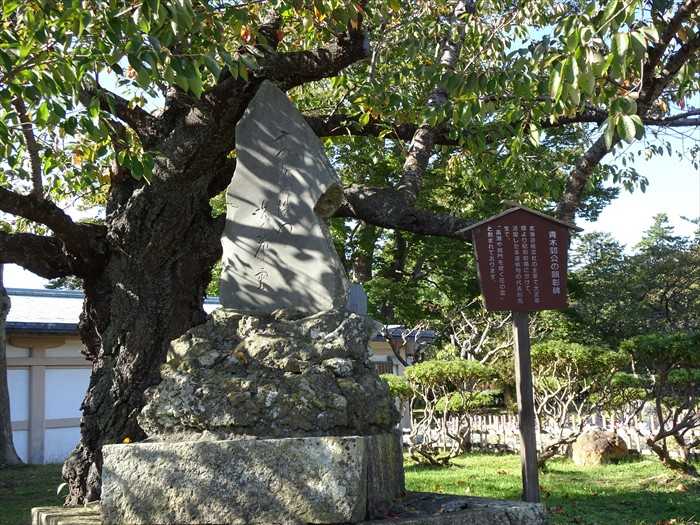

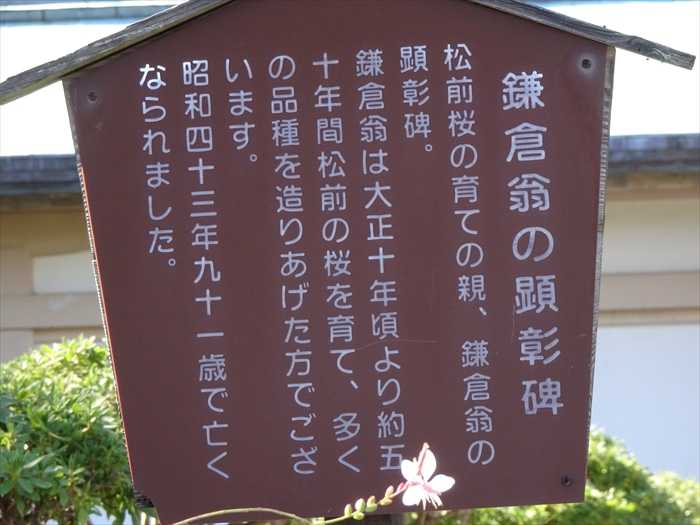

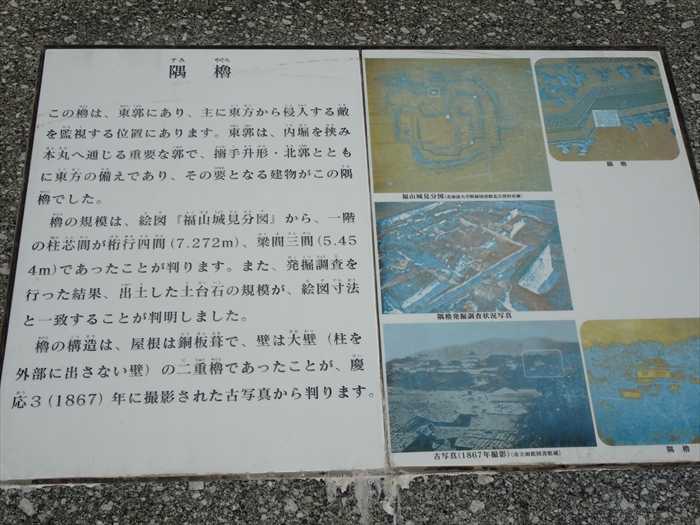

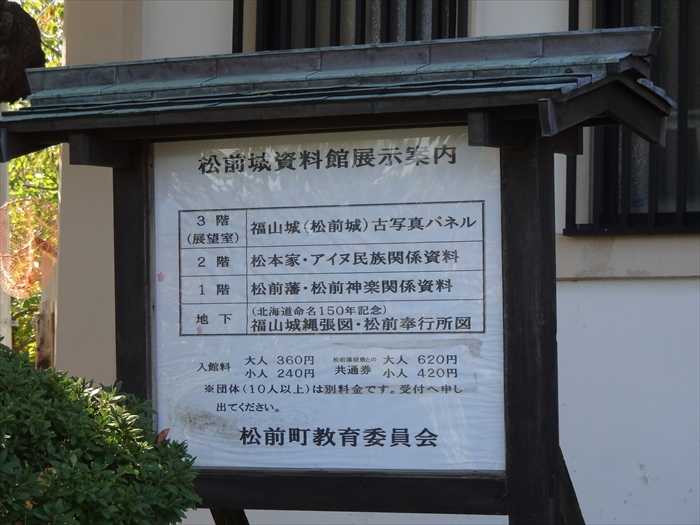

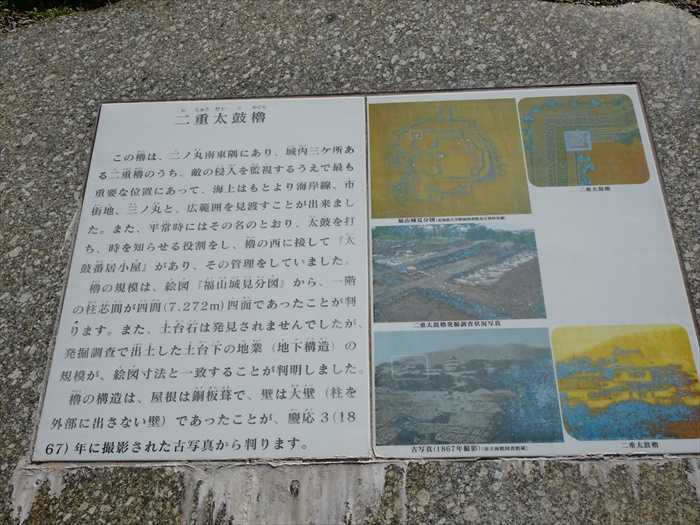

本丸の南端から津軽海峡を見ると、津軽半島の小泊岬(権現岬)がはっきり見渡せた。  そしてこの日は遠く、青森県弘前市および西津軽郡鰺ヶ沢町に位置する「岩木山」の姿も 見えたのであった。  再び本丸中央付近から天守閣を見る。  天守の鯱(シヤチホコ)(左)。  天守の鯱(シヤチホコ)(右)。  「青木郭公の顕彰碑」。  「青木郭公の顕彰碑 北海道暁雲社の主宰で大正年間より昭和初期にかけて活躍した本道俳句の代表的先生で、 「高潮や城門を吹く花の雲」と刻まれております。」  「鎌倉翁の顕彰碑」。  「顕彰碑」。  「鎌倉翁の顕彰碑 松前桜の育ての親、鎌倉翁の顕彰碑。 鎌倉翁は大正10年(1921)頃より約50年間松前の桜を育て、多くの品種を造りあげた方で ございます。昭和43年91歳で亡くなられました。」  本丸を後にし、外に出て左に進むと「観光案内所」が。  再び「松前城文化財マップ」。  内堀と天守閣・三重櫓。 以前訪ねたときには、この内堀に多くの睡蓮の花が咲いていたことを思い出したのであった。  そして次に訪ねたのが、「隅櫓」跡。  「隅櫓 この櫓は、東郭にあり、主に東方から侵入する敵を監視する位置にあります。 東郭は、内堀を挟み本丸へ通じる重要な郭で、搦手升形・北郭とともに東方の備えであり、 その要となる建物がこの隅櫓でした。 櫓の規模は、絵図『福山城見分図』から、一階の柱芯間が桁行四間( 7.272 m )、梁間三間 ( 5.454m)であったことが判ります。また、発掘調査を行った結果、出土した土台石の規模が 絵図寸法と一致することが判明しました。 櫓の構造は、屋根は銅板葺で、壁は大壁(柱を外部に出さない壁)の二重櫓であったことが、 慶応3 (1867)年に撮影された古写真から判ります。」  別の角度から。  天守閣を見る。  「搦手二ノ門跡」越しに天守閣を見る。  「搦手二ノ門跡」  「桜前線本道上陸標準木 品種 染井吉野」。  天守閣・三重櫓は現在「松前城資料館」になっているのだ。  「二重太鼓櫓」、その先に津軽半島が。  近づいて。  「二重太鼓櫓 この櫓は、二の丸南東隅にあり、城内三ヶ所ある二重櫓のうち、敵の侵入を監視するうえで 最も重要な位置にあって、海上はもとより海岸線、市街地、三の丸と広範囲を見渡すことが 出来ました。また、平常時にはその名のとおり、太鼓を打ち、時を知らせる役割をし、櫓の 西に接して「太鼓番居小屋」があり、その管理をしていました。 櫓の規模は、絵図「福山城見分図」から、一階の柱芯間が四間( 7.272m )四面であったことが 判ります。また、土台石は発見されませんでしたが、発掘調査で出土した土台下の地業 (地下構造)の規模が、絵図寸法と一致することが判明しました。 櫓の構造は、屋根は銅板葺で、壁は大壁(柱を外部に出さない壁)であったことが、 慶応3 (1867)年に撮影された古写真から判ります。」  「岩木山」と大型船の姿。  「津軽半島」と貨物船。  三の丸、番所跡、砲台跡、が眼下に見えたのでズームで。 二の丸と三の丸の間には外堀が設けられている。 「番所跡 この番所は、搦手升形へ通ずる外堀に架かる木橋脇にあり、木橋の守備及び三ノ丸地域の 警備のために置かれています。三ノ丸には同様の番所がもう一か所あり、追手升形に 通ずる木橋脇にもあります。」  搦手枡形へ通じる二の丸と三の丸の間の外堀に架かる木橋。  「天神坂門跡」。  「松前勘解由 時代に翻弄された悲壮の若手藩主 1853(嘉永6)年、家老格に昇進し、翌年には箱館に来航したアメリカ極東艦隊 ペリー提督らの主席応接使を務めた。その態度はペリー提督に感銘を与え、アメリカ側の 要求をことごとくかわした交渉ぶりは、「コンニャク問答」として評判になった。 1868(慶應4)年8月3日、正義隊のクーデターにより自宅の一室で自刃。 蠣崎廣年(波響)の子である廣伴の次男として生まれる。名を崇效。松前廣重の養子となり、 勘解由を名乗る。1853(嘉永6)年に家老格に昇進し、1854(安政元)年のペリー艦隊による 箱館来航の際は主席応接使に抜擢され、大役を勤め上げた。 1868(慶応4)年の正義隊クーデターにより失脚、自宅にて自刃を遂げる。」  そして駐車場に戻り天守閣・三重櫓を再び見上げる。  コスモスも再び。 ピンクのコスモスの花言葉は『乙女の「純潔」』 白のコスモスの花言葉は『「優美」「美麗」「純潔」』であると。 そして和名は「秋桜」。これは本来「あきざくら」と読まれ、コスモスという読みでは なかったのだと。では、なぜコスモスと呼ばれるようになったのか? それはもちろん、昭和を代表する歌手、山口百恵の「秋桜」👈リンク という曲が大ヒット したことがきっかけだと。 この曲を作詞作曲したさだまさしが、「秋桜」をコスモスと読ませ、曲がヒットしたため、 その読みが一般的になったのだと。 とはいえ、由来が歌謡曲であり、当て字だったとは驚き。 もしこの曲がここまでヒットしていなかったら、おそらく和名の「あきざくら」という読み方が 今でも一般的だったのであろう。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.11.28 00:37:58

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|