|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

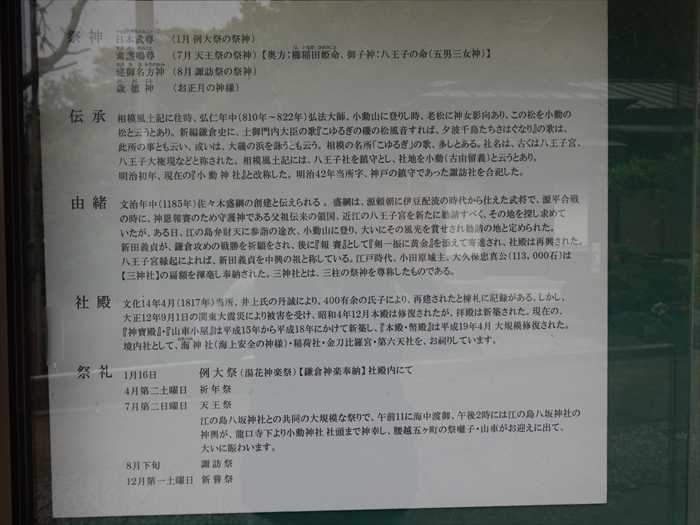

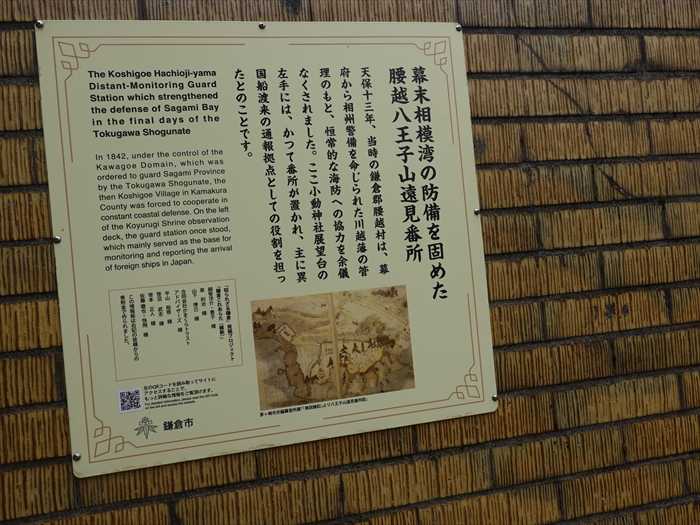

「浄泉寺」を後にして、国道134号の「小動」交差点まで行き横断歩道を渡りUターンして 「小動神社(こゆるぎじんじゃ)」入口まで戻る。  社号標「小動神社」 海に突き出た爽やかな小動山に建つ小動神社。 かつて風がなくても美しくゆらぐ松があったことから小動(こゆるぎ)と名がついたという 風情ある場所。  「小動神社」の石で出来た一の鳥居。  左横にあったのが「鬼子母神(きしもじん)」。 鎌倉市腰越2丁目6−10。  扁額「子育て 子授けの神様 鬼子母神」 鬼子母神は安産や育児の神様。しかし鬼子母神は仏教の神様。 かつて日本もともとの信仰(神道)と外国から入ってきた仏教が融合し一つの信仰として 合体した。いわゆる神仏習合(しんぶつしゅうごう)。その名残で神道の敷地に仏教の神様が いたり、その逆で仏教の敷地に神道のお社があったりするのだ。 そういうわけで、大正時代まで近くの寺がこの小動神社を管理してした。 小動神社の鳥居から道路を挟んだ反対側にある、先程訪ねた「浄泉寺」という寺と。  左手に神輿舎。  「お仮屋」の札が。  「お仮屋」の前に「小動神社」の案内板があった。  「小動神社 主祭神 建速須佐之男命・建御名方神・日本武尊 小動の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬の頂にあったということ に由来します。縁起によれば、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた佐々木盛綱が、源平合戦の 時に父祖の領国であった近江国から八王子宮を勧請したものと伝えられています。 元弘3年(1333)5月には、新田義貞が鎌倉攻めの戦勝を祈願したといいます。 7月第一日曜日から第二日曜日にかけて行われる天王祭は、江の島の八坂神社との共同の 大規模な祭で、町一帯を回る御輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わいます。」  長い参道を進んで行った。  「祭神 日本武尊(やまとたけるのみこと) (1月例大祭の祭神) 素盞鳴尊(すさのうのみこと) (7月天王祭の祭神) 【奥方:櫛稲田姫命(くしいなだひめみこと)、 御子神:八王子の命(五男三女神)】 建御名方神(たけみなかたのかみ) (8月諏訪祭の祭神) 歳徳神(としとくしん) (お正月の神様) 伝承 相模風土記に往時、弘仁年中( 810年~ 822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に 神女影向あり、この松を小動の松と云うとあり。新編鎌倉史に、土御門内大臣の歌 『こゆるぎの磯の松風音すれば、タ波千鳥たちさはぐなり』の歌は、此所の事とも云い、 或いは、大磯の浜を詠うとも云う。相模の名所「こゆるぎ」の歌、多しとある。 社名は、古くは八王子宮、八王子大権現などと称された。相模風土記には、八王子社を 鎮守とし、社地を小動(古由留義)と云うとあり。 明治初年、現在の『小動神社』と改称した。明治42年当所字、神戸の鎮守であった諏訪社を 合祀した。 由緒 文治年中( 1185年)佐々木盛綱の創建と伝えられる。盛綱は、源頼朝に伊豆配流の時代から 仕えた武将で、源平合戦の時に、神恩報賽のため守護神である父祖伝来の領国、近江の 八王子宮を新たに勧請すべく、その地を探し求めていたが、ある日、江の島弁財天に参詣の 途次、小動山に登り、大いにその風光を賞せされ勧請の地と定められた。 新田義貞が、鎌倉攻めの戦勝を祈願をされ、後に『報賽』として『剣一振に黄金』を添えて 寄進され、社殿は再興された。 ハ王子宮縁起によれば、新田義貞を中興の祖と称している。江戸時代、小田原城主、 大久保忠真公( 113 , 000石)は【三神社】の扁額を揮毫し奉納された。 三神社とは、三柱の祭神を尊称したものである。 社殿 文化14年4月(1817年)当所、井上氏の丹誠により、400有余の氏子により、再建されたと 棟札に記録がある。しかし、大正12年9月1日の関東大震災により被害を受け、昭和4年12月 本殿は修復されたが、拝殿は新築された。現在の、『神寶殿』・『山車小屋』は平成15年から 平成18年にかけて新築し、『本殿・幣殿』は平成19年4月大規模修復された。 境内社として、海(わたつみ)神社(海上安全の神様)・稲荷社・金刀比羅宮・第六天社を、 お祠りしています。 祭礼 1月16日 例大祭(湯花神楽祭)【鎌倉神楽奉納】社殿内にて 4月第二土曜日 祈年祭 7月第二日曜日 天王祭 江の島八坂神社との共同の大規模な祭りで、午前11に海中渡御、午後2時 には江の島八坂神社の神輿が、龍ロ寺下より小動神社社頭まで神幸し、 腰越五ヶ町の祭囃子・山車がお迎えに出て、大いに賑わいます。 8月下旬 諏訪祭 12月第一土曜日 新嘗祭」  右側に「直会殿」。  左側に「手水舎」。  石段の上に「二の鳥居」が見えて来た。  右側に「授与所」。  「拝殿」。  ホッかぶりした狛犬(阿形)のマスクが外れていたので。  正しい位置に直してあげました。  狛犬(吽形)。  屋根の見事な彫刻。 こちらの紋は「丸に四つ目菱」という、佐々木家の家紋。 1185年(文治年中)に佐々木盛綱が創建したと伝わっている。  向拝の見事な彫刻。  扁額「小動神社」。  「内陣」の奥の扉は閉ざされていたが扁額には「三神社」とあったが、これが御祭神。 建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと))、建御名方神(たけみなかたのかみ)、 日本武命(やまとたけるのみこと)の三柱を尊称したもの。  「本殿」を横から。  「海神社(わだつみじんじゃ)」。  「海神社 祭神 綿津見神(わたつみのかみ) 別名 船玉神(ふなたまのかみ)とも云う 漁業の神、航海の神 例祭 一月十六日  「社殿」。  「龍王海神」。  石碑群。 右から、水神社、青龍不動、  「國常立尊 八海山神社 三嶽山神社 三笠山神社」と刻まれた石碑。 『日本書紀』では国常立尊(くにのとこたちのみこと)と表記されている。 別名を国底立尊(くにのそこたちのみこと)ともいう。 『古事記』において神世七代の最初の神とされ、別天津神の最後の天之常立神 (あめのとこたちのかみ)の次に現れた神で、独神であり、姿を現さなかったと記される。  右から「神武天皇 白川神社」、「日清役戦勝 献木紀年楠」、「登山三十三度 篠崎浅五郎」と 刻まれた石碑。  「日露戦勝紀念碑」。  「稲荷社」。 祭神 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ) 併神 佐田彦神(さたひこかみ)=猿田彦神(さるたひこかみ) 大宮能売神(おおみやのめかみ)=天鈿女命(あめのうずめのみこと) 商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神 例祭 二月二十七日  両脇に石の社殿も。  ズームして。  「金刀比羅宮(ことひらぐう)」。 祭神 大物主神(おおものぬしのかみ) 別名 大国主命(おおくにぬしのみこと) 海神竜王ともいい航海安全、海難救助を司る神 例祭 一月九日  「社殿」。  扁額「𨤾刀比羅宮」。  「天皇陛下御在位六十年 社殿修復竣功記念碑」  「二の鳥居」と「神寶殿」を見る。  「神寶殿」。  「神寶殿」の内部を覗く。 「天王祭 相模神輿」  「諏訪祭 江戸神輿」。  「天王祭 相模神輿」。  「天王祭 旧神輿」。  そして「大六天社」。石鳥居の扁額は「六天王」。 祭神 第六天神 別名 淤母陀流神(おもだるのかみ) 諸願成就の神 例祭 四月第一土曜日  「庚申塔」と「猿田彦大神 堅牢大地神」碑。  「大六天社」の「社殿」。  そして「腰越八王子山遠見番所」 「八王子山台場(設置当初は八王子山遠見番所)は異国船の相模湾渡来を監視・通報する為に 天保9年(1838年)~同14年頃に、当地を治めていた烏山藩が設置したと推測されている。 この番所は烏山藩の後に管理を引き継いだ川越藩によって大砲が据え付けられ、台場としての 機能も持つにいたった。しかし台場となって以降も異国船をうち払うよりは、監視・通報する 番所としての性格を強く持っていた。 弘化3年(1846年)8月、八王子山台場の管理は川越藩から彦根藩へと引き継がれ、その後 長州藩に管理を移管された。しかし鎖国が終わると、異国船を監視し、それらを打ち払う理由が 乏しくなった。このため八王子山台場の重要性はさがり、自然に使われなくなっていったと みられている。」とウィキペディアより。  「幕末相摸湾の防備を固めた腰越八王子山遠見番所 天保十三年、当時の鎌倉郡腰越村は、慕府から相州警備を命じられた川越藩の管理のもと、 愃常的な海防への協力を余儀なくされました。ここ小動神社展望台の左手には、かって番所が 置かれ、主に異国船渡来の通報拠点としての役割を担ったとのことです。」  大砲が据え付けられていた番所跡から「腰越漁港」そして「江の島」を見る。  左手に「小動岬」。 かつては「小動」という地名の由来となった「小動の松」が岬の山頂にあったと。  番所跡から「小動神社」の「社殿」を見る。  正面から。  そして帰路の参道横にあった「腰越 小動會」の建物。  内部に入っていた神輿。  「令和三年 小動神社 祭事 予定表 一月 九日(土) 正午十二時 金刀比羅宮 例祭 一月十六日(土) 午前 十時 例大祭(湯花神楽祭) 海神社 例祭 二月二十七日(土)午後三時 稲荷社 例祭 四月 十日(土)午後ニ時 祈年祭 第六天車 例祭 七月四日(日)~十一日(日) 天王祭(神輿神幸) 十一日 午後二時 江の島八坂神社神輿 腰越神幸 八月下旬(日)~次週(土) 諏訪祭(神輿神幸) 十二月四日(土) 午後二時 新嘗祭 予定通りに開催されることを、ただただ祈るのみです。  そして「小動神社」を後にしたのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.03.23 07:33:30

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|