|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

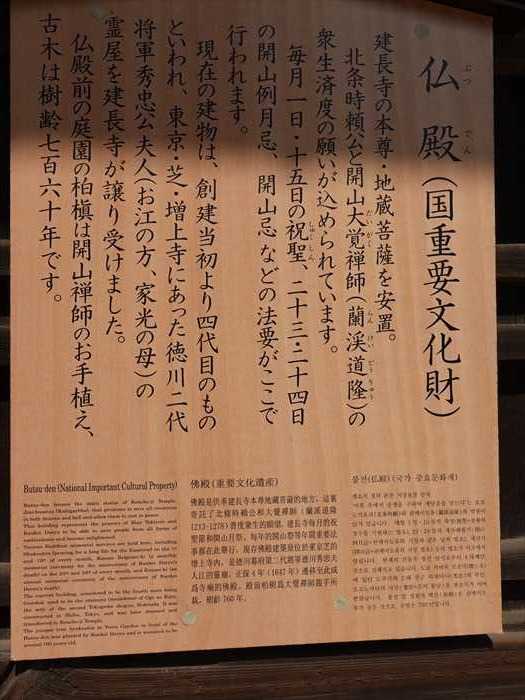

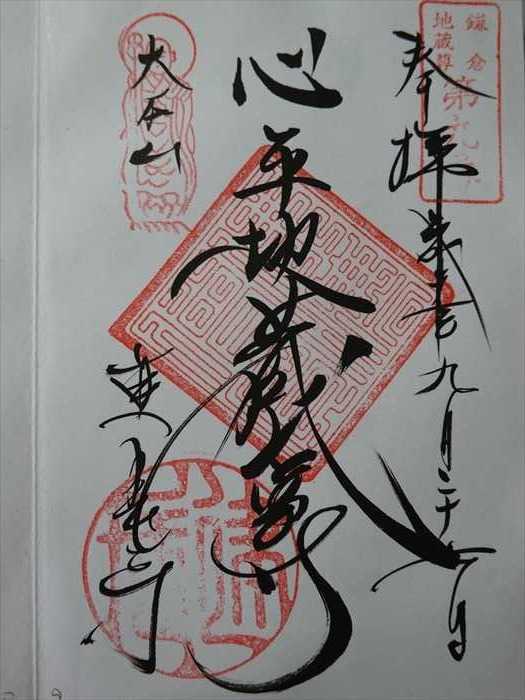

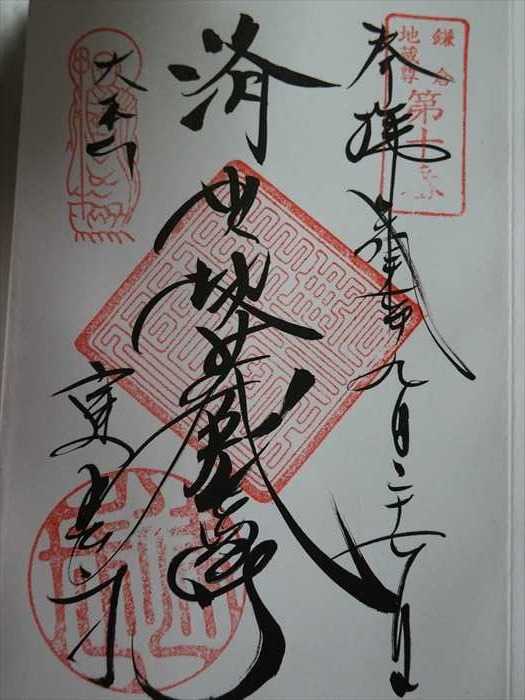

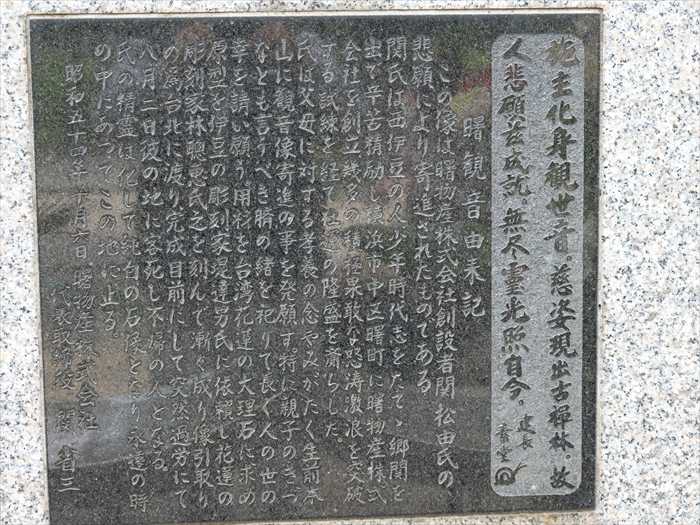

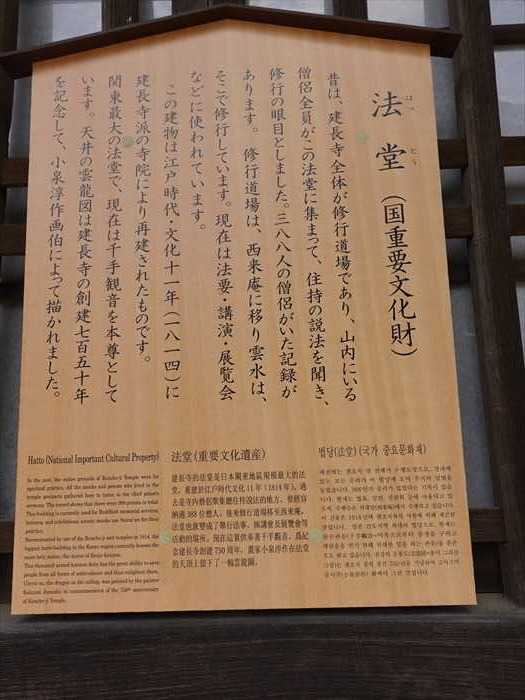

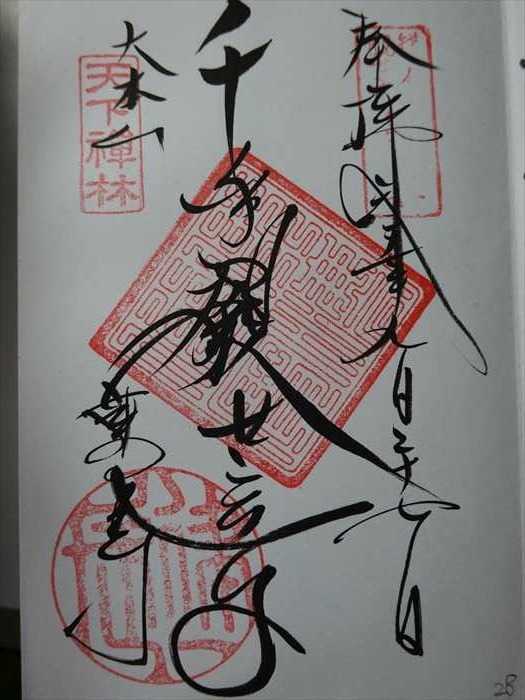

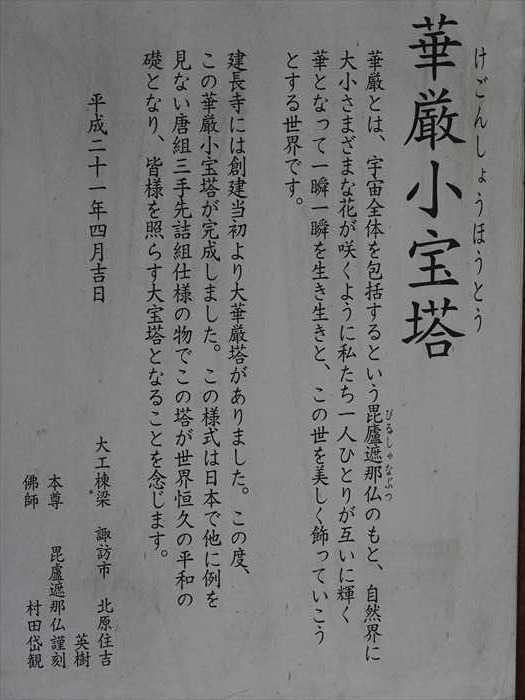

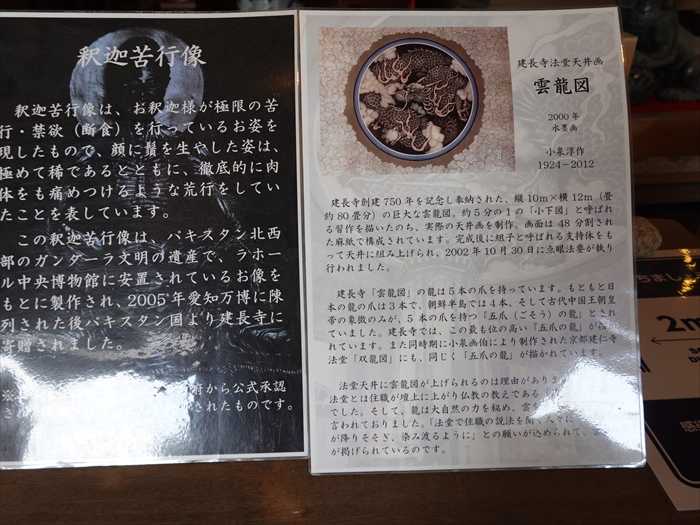

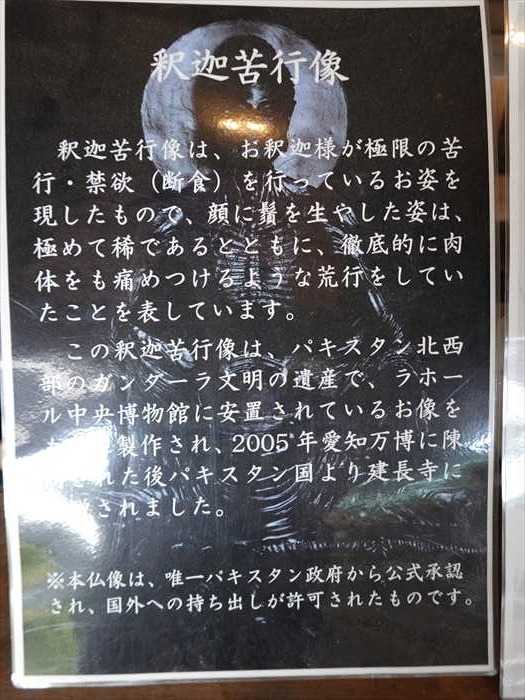

「建長寺」の境内の散策を続ける。 正面に「仏殿」。 桁行三間、梁間三間、一重もこし付、寄棟造、瓦棒銅板葺、もこし正面軒唐破風付 。 ここ建長寺は総門・山門・仏殿・法堂がほぼ一直線上に並び、唐門・方丈はその左後方に 建っているのだ。 正面の火灯窓は末広がり、側面の火灯窓は縦に真っ直ぐの円覚寺舎利殿に見られるような 初期の様式になっているのだと。  「仏殿」の手前中央に「建長興國禪寺」と刻まれた「常香炉」。  「常香炉」の脚には・・・。  裳階には三門と同様に軒唐破風が付けられていた。 「常香炉」の屋根には龍の像が。  「仏殿」の扁額は「祈祷」。  「仏殿(国重要文化財) 建長寺の本尊・地蔵菩薩を安置。北条時頼公と開山大覚禅師(蘭渓道隆(らんけいどうりゅう))の衆生済度の願いが込められています。 毎月一日・十五日の祝聖、ニ十三・ニ十四日の開山例月忌、開山忌などの法要がここで 行われます。 現在の建物は、創建当初より四代目のものといわれ、東京・芝・増上寺にあった徳川ニ代将軍 秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋を建長寺が譲り受けました。 仏殿前の庭園の柏槇は開山禅師のお手植え、古木は樹齢七百六十年です。」  この日は「おびんずるさま」が「仏殿」内部に。前回は「三門」の下に? 「おびんずるさま」に触れると、触れた身体の悪い箇所が治ると言われる仏像。 頭を一生懸命に撫ぜさせていただきました。  建長寺の本尊・「地蔵菩薩像」。 建長寺仏殿本尊「地蔵菩薩像」は、室町時代に作られた仏像。 鎌倉地方特有のスタイルである法衣(ほうえ)を台座より下に垂らす法衣垂下(ほういすいか)が 確認できます。このスタイルは、鎌倉円覚寺の薬師三尊坐像、円覚寺の宝冠釈迦如来、 浄智寺の阿弥陀如来、釈迦如来、弥勒如来でも見ることができます。  天井を入れて。 座高239.5cm、蓮華座を入れると479.5cmもある巨大な「地蔵菩薩像」。 本尊の上部は二重天井になっており、そこだけは折上格天井(四辺を曲線で持ち上げた格天井)と なっていた。  手には宝珠と錫杖を持つ姿が確認できます。以前、地蔵菖薩の胎内には、齋田左衙門の身代わりに なったとされる齋田地蔵が収められていましたが、現在は取り出され別の場所に保管されています。  お顔をズームで。 地蔵菩薩は、地獄に堕ちた人々を救う菩薩で、大「地」の「蔵」する力を使って苦しむ人々を 救済すると。 臨済宗なら釈迦牟尼(しゃかむに)が一般的であり、地蔵菩薩があるのは珍しいと。  瑞鳥(ずいちょう)を描いた格天井。  仏殿の本尊・「地蔵菩薩像」の上の天井に描かれた絵画は、中国文化が色濃く出ているのではと。  天女(飛天)の姿が描かれていいたのであろうか?  本尊の右後方の欄間にも迦陵頻迦(かりょうびんが=天女)が彫られていた。  「鳳凰」の姿も。  仏殿内部に祀られている「伽藍神」。 寺院の土地や建物を守るための神で、大覚禅師来日の縁を作ったとされています。  本尊の左後方の脇檀には、十六羅漢像が7幅。  仏殿のご本尊に向かって右側の壁にある仏像。  「伝心平寺地蔵」 昔、建長寺のある谷には地獄谷と呼ばれる刑場と心平寺というお寺があり、廃寺となり お堂だけが残った。 御堂は建長寺を建てるときに巨福呂坂上に移されたが、 明治の道路整備の折に横浜にある三渓園へと移築され、原家の持仏堂「天授院」として 使われていた(重要文化財)。現在も三渓園を訪れると御堂を見ることができるのだ。 心平寺地蔵は、建長寺の仏殿のご本尊に向かって右側の壁に千体地蔵に囲まれて祀られていた。 堂内は暗く、斜めからの拝観になるので御本体を見ることかなわなかったが、かろうじて 足元を拝見することができたのであった。  以前戴いた鎌倉二十四地蔵尊第九番 「心平地蔵尊」の御朱印。  「済田地蔵尊」をネットから。 鎌倉二十四地蔵霊場第十番「済田地蔵尊」。 像高5.3cmと小さな地蔵尊。一木造、彫眼、金泥塗。厨子入。 無実の罪に問われた斉田左衛門が斬首の刑になるところ、髻(もとどり)の中に納めていた この小さなお地蔵様に刃があたり、左衛門は傷一つ受けることなく赦されたと伝わると。  【https://tuesgenial.exblog.jp/22929321/】より 以前戴いた鎌倉二十四地蔵霊場第十番「済田地蔵尊」の御朱印。  黄金の位牌。  天皇家や源氏三代、北条氏、歴代住職の位牌が安置。  「仏殿」の「地蔵菩薩像」を振り返る。  そして再び「柏槇(びゃくしん)」を。  左手には民家の如き建物が。  「大本山 建長寺 調査研究所」と。  仏殿」、「法殿」、「宗務本院」を見る。  そして左側にあった「曙観音」。  真っ白な美しい観音様。  お顔をズームで。  「曙観音由来記 この像は曙物産株式会社創設者関松由氏の悲願により寄進されたものである。 関氏は西伊豆の人、少年時代志をたてて郷関を出て辛苦精励し横浜中区曙町に曙物産株式会社 を創立。 幾多の積極果敢な怒濤激浪を突破する試練を経て社運の隆盛をこらした。 氏は父母に対する孝養の念やみがたく生前本山に観音像の事を発願す。 特に親子のきづなとも言うべき臍の緒を祀りて長く人の世の幸を請い願う。 用材を台湾花連の大理石に求め原型を伊豆の彫刻家堤達男氏に依頼し花連の彫刻家林聰恵氏之を刻んで漸く成り像引取りの為台北に渡り完成目前にして突然過労にて8月2日彼の地に客死し 不帰の人となる。 氏の精霊は化して純白の石像となり永遠の時の中にあってこの地に止る。」  石段の上に「震災追憶供養塔」。  ズームして。  「震災追憶供養塔碑」。👈リンク 題額は当時の山階宮武彦殿下の筆。 (昭和5年(1930年)銘)。 石碑の表には『 嗚呼大正十二年九月一日人誰カ此日ヲ想起シテ戰慄セザルモノアランヤ …』 で始まる長文が刻まれていた。  後ほど歩いた「勝上嶽(しょうじょうがたけ)半僧坊道」碑。  寄棟造りの「仏殿」を横から。 桁行三間、梁間三間、一重もこし付、寄棟造で、建長寺の本尊・地蔵菩薩が安置されている のであった。  柳下湖麿歌碑 「雪の色 風の響きも 其儘か 釈迦の姿と 御声なり」  「比田井天来(ひだいてんらい)先生碑」 縦4m 横1・5m 上田桑鳩先生の揮毫された石碑。 「現代書道の父」と呼ばれた比田井天来の碑。 天来は1872(明治5)年、長野県北佐久郡協和村(現佐久市)に生まれた。 上京して書を学び、1916(大正5)年から約2年間、建長寺の境内(正統庵)で古典の 書法研究に没頭した。このとき筆を斜めに構える「俯仰(ふぎょう)法」を発見したことが、 その後の書道界に大きな影響を与えた。  そして再び「仏殿」を見る。  そして次に「法殿(はっとう)」へと向かう。  法堂(はっとう)は、法を説くための堂。 現在の法堂は,文化5年(1808)に再建着手,文政8年(1825)に竣工した。 棟梁は建長寺大工として知られる河内久右衛門が務めた。 方三間もこし付の仏堂で,禅宗様を基調としている。身舎は二手先組物の詰組とし, 屋根は入母屋造,銅板葺である。 建長寺法堂は,大規模な方三間もこし付形式で,組物や軒廻りも大建築に応じた量感をもたせて おり,大型禅宗様仏堂として高い価値がある。 要所に江戸時代後期らしい装飾性も認められ,建長寺大工の高い技量が発揮されており,近世の 伽藍再興事業の完成と位置づけるに相応しい建築といえる。  正面から。 桁行三間、梁間三間、一重もこし付、入母屋造、銅板葺。  法堂に掲げられている「海東法窟」の額は、かつては東外門に掲げてあったもの。 「中国・宋から海を渡って仏法が伝えられた寺」という意味がある。 西外門に掲げられている「天下禅林」の額と同じく竹西によって書かれたものと。  「法堂【国重要文化財) 昔は、建長寺全体が修行道場であり、山内にいる僧侶全員がこの法堂に集まって、 住持の説法を開き、修行の眼目としました。三八八人の僧侶がいた記録があります。 修行道場は、西来庵に移り雲水は、そこで修行しています。現在は法要・講演・展覧会 などに使われています。 この建物は江戸時代・文化十一年(一八一四)に建長寺派の寺院により再建されたものです。関東最大の法堂で、現在は千手観音を本尊としています。 天井の雲龍図は建長寺の創建七百五十年を記念して、小泉淳作画伯によって描かれました。」  「法堂」の内陣。  中央に「千手観音像」と手前に「釈迦苦行像」。  「千手観音像」。 鎌倉三十三観音霊場第二十八番 建長寺 「千手観音 」。  以前に戴いた鎌倉三十三観音霊場第二十八番 建長寺 「千手観音 」の御朱印。  「釈迦苦行像」。 極限の苦行・禁欲(断食)をしている姿を表現していると。  「龍」。  「華厳小宝塔」 2009年(平成21年)4月、堂内に華厳小宝塔が安置された。 吉田管長の願いにより諏訪の宮大工が製作したもの。 建長寺には創建当初より華厳塔が建立されていたが、度重なる火災によって焼失し、 以後再建されていないのだと。 この塔の製作には、大華厳塔復興の願いが込められているのだと。  「華厳小宝塔」 華第とは宇宙全体を包括するという毘廬那仏(びるしゃなぶつ)のもと、自然界に大小 さまざまな花が咲くように私たち一人ひとりが互いに輝く華となって一瞬一瞬を生き生きと、 この世を美しく飾っていこうとする世界です。 建長寺には創建当初より大華厳塔がありました。この度、この華厳小宝塔が完成しました。 この様式は日本で他に例を見ない唐組三手先詰組仕様の物でこの塔が世界恒久の平和の礎となり、 皆様を照らす大宝塔となることを念じます。」  斜めから「法堂」内陣を。  天井には、日本画家、小泉淳作による「雲龍図」が描かれていた。  迫力の水墨画「雲龍図」。  「釈迦苦行像」と「雲龍図」の案内書。  「釈迦苦行像 釈迦苦行像は、お釈迦様が極限の苦行・禁欲(物)を、行っているお姿を現したもので、顔に鬚を

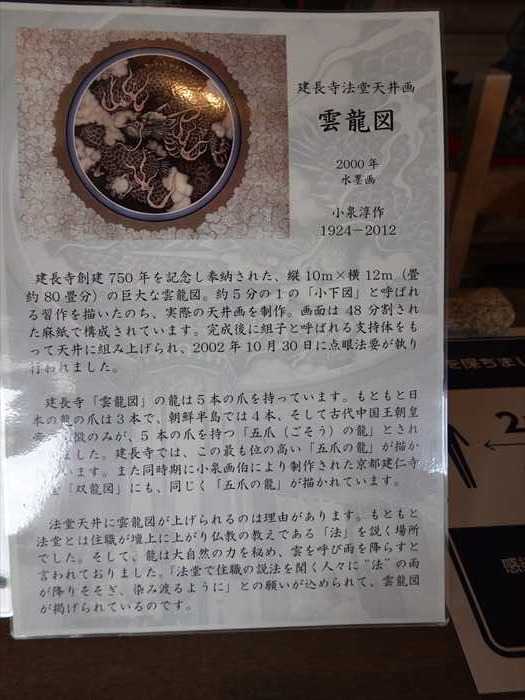

生やした姿は、極めて稀であるとともに、徹底的に肉体をも痛のつけよまな荒行をしていた ことを表しています。 この釈迦苦行像は、パキスタン北西部のガンダーラ文明の遺産で、ラホール中央博物館に、 安置れているお像をもとに製作され、2005年愛知万博に陳列された後パキスタン国より 建長寺に寄贈されました。 ※本仏像は、唯一バキスタン政府から公式承認され、国外への持ら出しが許可されたものです。」  建長寺法堂天井画 雲龍図 2000年 水墨画 小泉淳作 1924ー2012 建長寺創建750年を記念し奉納された、蹤l10mx横12m (畳約80畳分)の巨大な雲龍図。 約5分の1の「小下図」と呼ばれる習作を描いたのち、実際の天外画を制作。画面は48分割された 麻紙で構成されています。完成後に組子と呼ばれる支持体をもって天井に組み上げられ、 2002年10月30日に点眼法要が執り行われました。 建長寺「雲龍図」の龍は5本の爪を持っています。もともと日本の龍の爪は3本で、朝鮮半島では 4本、そして古代中国王朝皇帝のみが、5本の爪を持つ「五爪(ごそう)の龍」とされていました。 建長寺では、この最も位の高い「五爪の龍」が描かれてます。また同時期に小泉画伯により 制作された京都建仁寺法堂「双龍図」にも、同じく「五爪の龍」が描かれています。 法堂天井に雲龍図が上げられるのは理由があります。もともと法堂とは住職が壇上に上がり 仏教の教えである「法」を説く場所でした。そして、龍は大自然の力を秘め、雲を呼び雨を 降らすと言われておりました。 「法堂で住職の説法を聞く人々に"法"の雨が降りそそぎ、染み渡るように」との願いが 込められて、雲龍図が掲げられているのです。」  「法堂」内陣を反対側から。  法堂天井画「雲龍図」も別の角度から。 どの向きが「雲龍図」の正規の姿なのであろうか?上記の写真の如き向きか?  ズームして。  外に出て「法堂」を横から。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 15:35:47

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|