|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

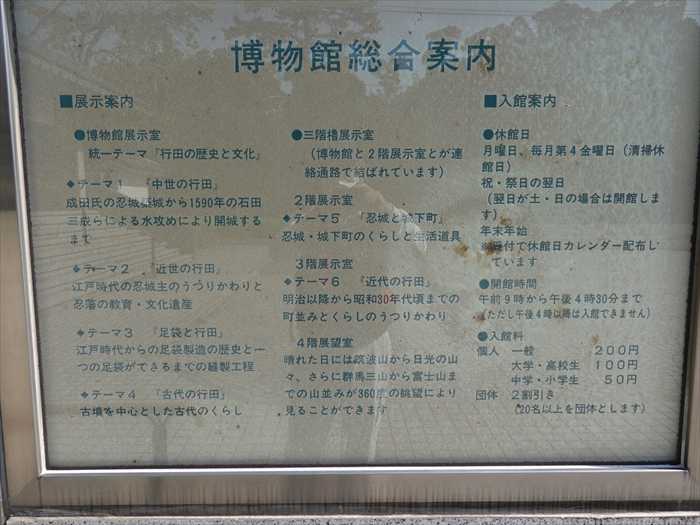

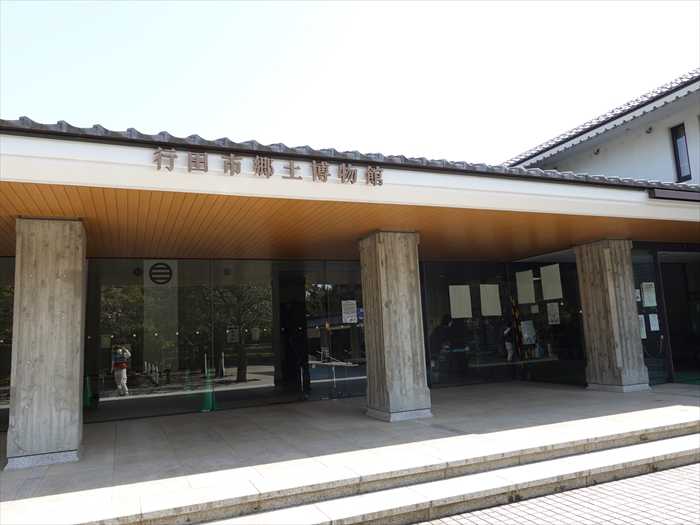

そしてこの日の最後の目的地の「続日本100名城・忍城(おしじょう)」の「郷土博物館」の 駐車場に到着。 駐車場隅にあった「忍城御本丸跡」碑。 駐車場が本丸跡になっているのであった。 1949年(昭和24年)10月にはここ本丸跡に行田市本丸球場が造られたが後に移転し、 1988年(昭和63年)2月17日にはその跡に行田市郷土博物館が開館、御三階櫓は博物館の 一部として「忍城鳥瞰図」や文献などを元に、鉄筋コンクリート構造によって外観復興 されている。 ただし位置や規模は史実とは異なり、内部は展望室や行田の歴史を写真や資料で紹介する 展示室として利用されている。また、周囲には土塁の一部が残存している。 2017年(平成29年)、続日本100名城(118番)に選定された。 埼玉県行田市本丸17−23。  ここ「忍城」は、以前にも2度ほど来ており、その時に頂いたパンフレットの写真。 「忍城は室町時代にあたる15世紀後半に成田氏により築城された城郭です。 戦国時代の終わりに豊臣秀吉の関東平定に際し石田三成らによる水攻めをうける中、 小田原城の降伏後に開城しました。 その後、松平家忠による城郭の修復が済んだのち、徳川家康の四男松平忠吉が城主となります。 三代将軍家光の治世には、松平信絅、阿部忠秋が城主となり、以後185年間は阿部家の居城と なります。 文政6年( 1823 )には伊勢国桑名から国替えとなった(奥平)松平家が城主となり、 明治維新、廃藩を迎えます。 明治6年( 1873 )に忍城は解体されましたが、現在博物館の周辺にある本丸上塁の一部や 櫓の石垣に使われた間知石から当時を偲ぶことがぞきます。」と。   「忍城」周辺の行田市内観光案内図。  現在の「行田市郷土博物館」周辺の地図。  「行田市郷土博物館」入口門。 「行田の足袋製造用具及び関係資料」が「国重要有形民俗文化財」に昨年3月16日に 指定されたと。 「有形民俗文化財」とは日本の衣食住、生業、信仰、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術といった 無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋など形のある資料のことであると。  「博物館総合案内」 かって御三階櫓は、現在の水城公園の付近に建っていましたが、忍城の解体にともない 破却されました。 現在、忍城址に再建された御三階艪には、郷上博物館の渡り廊下から入ることができ、 内部は「忍城と城下町」「近代・現代の行田」を紹介する展示室となっています。 ●博物館展示室 ◆テーマ1『中世の行田』 成田氏の忍城築城から1590年の石田三成らによる水攻めにより開城するまで ◆テーマ2 『近世の行田』 江戸時代の忍城主のうつりかわりと忍藩の教育・文化遺産 ◆テーマ3 『足袋と行田』 江戸時代からの足袋製造の歴史と一つの足袋がてきるまての縫製工程 ◆テーマ4 『古代の行田』 古墳を中心とした古代のくらし ●三階櫓展示室 (博物館と2階展示室とが連絡通路で結ばれています) 2階展示室 ◆テーマ5『忍城と城下町』 忍城・城下町のくらしと生活道具 3階展示室 ◆テーマ6『近代の行田』 明治以降から昭和30年代頃までの町並みとくらしのうつりかわり 4階展望室 晴れた日には筑波山から日光の山々、さらに群馬三山から富士山までの山並みが360の眺望により見ることができます。

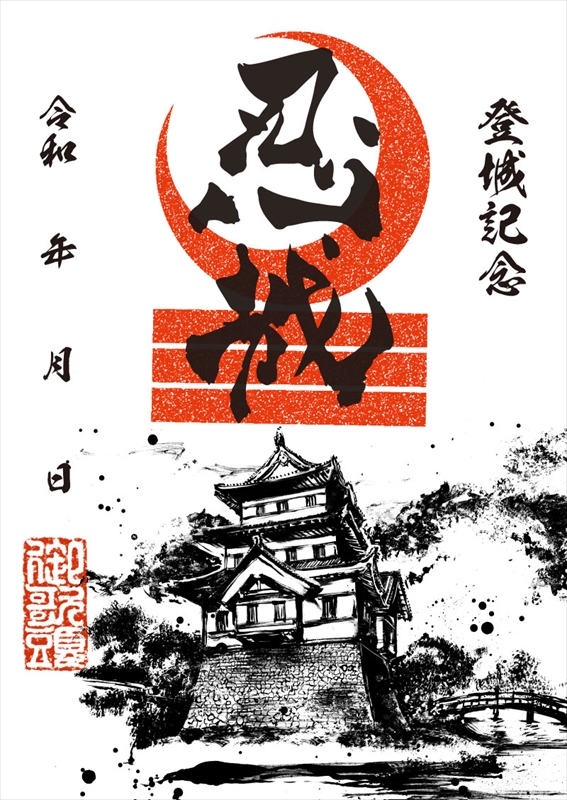

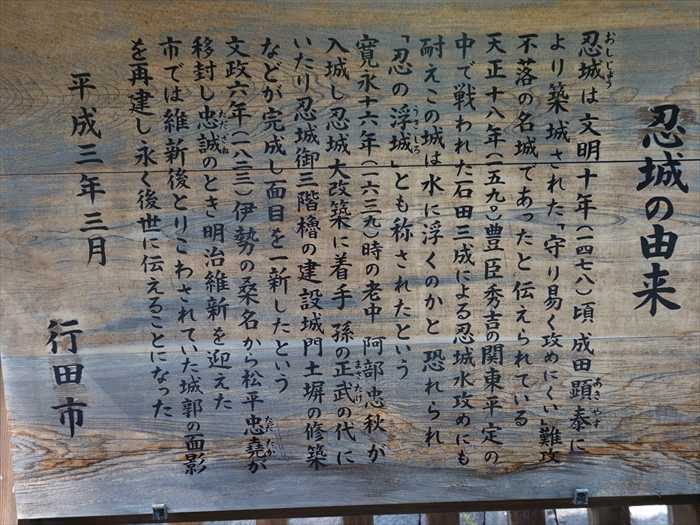

入館料:200円/大人 と。  「行田市郷土博物館」前の池には野鳥が羽を休めていた  「カルガモ」であろうか。 特徴は黒の先に黄色いクチバシと目元に黒褐色の線があることか。  「行田市郷土博物館」の建物。  入口右に「続日本100名城・忍城」のスタンプが置かれていました。  「続日本100名城 忍城」のスタンプをいただきました。  この「御城印」も欲しかったのであるが・・・・。  【https://kojodan.jp/castle/46/memo/4159.html】より 「足袋蔵歴史のまち 蔵めぐりモデルコース 足袋蔵のまち行田へようこそ 足袋蔵と行田市の近代化遺産 行田市は江戸時代中頃なら足袋づくりが大変盛んで、最盛期の昭和13年には年問約8500万足、 全国シェアの約8割の足袋を生産する"日本一の足袋のまち"として繁栄していました。市中心部 には、足袋蔵と呼ばれる足袋の商品倉庫を中心に、その栄華を伝える洋風足袋工場、北側~西側 だけを蔵造りにした行田独特の店蔵や住宅など、足袋産業関連の近代化遺産な数多く 残されています。 近年行田市では、こうした近代化遺産の保存が進められてあり、武蔵野銀行行田支店店舗、 十万石ふくさや行田本店店舗、大澤家旧文庫蔵などが国登録有形文化財に登録されています。 また、忠次郎蔵、彩々亭、足袋蔵まちづくりミュージアム、足袋とくらしの博物館などさまざまな 形での再活用もおこなわれています。」  そして石畳が整備された「忍城跡」の散策を始めた。  左手前方に「忍城の鐘」。 忍城の数少ない遺構として、時鐘(じしょう)があった。 この鐘は、1717年(享保2年)に伊勢桑名藩主・松平忠雅によって鋳造され、1823年(文政6年) に松平氏が桑名藩から忍藩へ移封されるのにともなって、忍城へ移されたものであると。 忍城の二ノ丸にあり、時の鐘として時刻を知らせていたと。  末広がりの袴のようなクラッシックな造りの鐘楼であった。 平安時代頃からはじまり、鎌倉時代に多く建てられたとされる「袴腰付き鐘楼」と 呼ばれる様式であると。  現在つるされている鐘は、1992年(平成4年)に再造されたもので、本物の鐘は 郷土博物館に展示されていて、前回見学したのであった。 前回訪問時の写真である。総高151cm、口径79.5cm、重さ600kg。  「史跡 忍城の鐘」碑。 その下部に落款?が刻まれていたが、文字が薄くて読み取れなかった。  「湧き水」が絶え間なく。  さいたま景観賞を平成8年に受賞し、これを記念した「都市景観大賞」の「受賞記念碑」。 同年平成8年(1996年)、行田市長名で設置したようだ。 『都市景観大賞』は、国土交通省が主催して平成3年(1991年)に始まり、景観に関する 優れた地区・活動に対し表彰が行われているのだと。  そして正面に「東門」が。  「忍城の由来」案内板。  「忍城の由来 忍城(おしじょう)は文明十年(一四七八)頃、成田顕泰(あきやす)により築城された 「守り易く攻めにくい」難攻不落の名城であったと伝えられている 天正十八年(一五九〇)豊臣秀吉の関東平定の中で戦われた石田三成による忍城水攻めにも 耐えこの城は水に浮くのかと恐れられ「忍の浮城」とも称されたという 寛永十六年(一六三九)時の老中 阿部忠秋が入城し忍城大改築に着手 孫の正武(まさたけ)の 代にいたり忍城御三階櫓の建設 城門 土塀の修築などが完成し面目を一新したという 文政六年(一八二三)伊勢の桑名から松平忠堯(ただたか)が移封し忠誠(ただざね)のとき 明治維新を迎えた 市では維新後とりこわされていた城郭の面影を再建し永く後世に伝えることになった」  この付近は諏訪曲輪。東門は忍城のどこかの門であったが、移築されたのだが 元の場所は不明だと。  「東門」の手前から「模擬御三階櫓」を見上げる。 江戸時代には、忍藩の藩庁あるいは徳川氏の譜代大名や親藩の居城となった。 阿部氏の時代に御三階櫓が新たに建設された。 現在立つこの位置や規模は史実とは異なる建物であるようだ。  木々の間から顔を覗かせていた、「模擬御三階櫓」の最上階のズームアップ光景。 鬼瓦や軒丸瓦には、三葉葵の紋所が。徳川家譜代大名の松平家の家紋。  再び、内側から眺めた「東門」の光景。 三ノ郭辺りに存在した門で、建造年代は大凡17世紀前半で江戸城桜田門と同じ高麗門形式。 この城門も「御三階櫓」と同じ、『模擬城門』であると。 柱などに太い建材が使われた、立派な木造建築であったが。  そして「模擬御三階櫓」と同じ時期の昭和63年(1988年)に復興された「東門」の 潜戸から外に出て、堀に架かる太鼓橋から振り返る。  堀に架かる太鼓橋から「模擬御三階櫓」を見る。  太鼓橋からの堀。  「『陸王』ロケ地めぐり忍城址」案内ボード。 TBS日曜劇場『陸王』( 2017年10月~12月放送) 宮沢紘一(役所広司)が試作ランニング足袋を履いて走るシーンや、宮沢大地(山﨑賢人)と 友人が語りあうシーン、茂木裕人(竹内涼真)らダイワ食品選手が走るシーンなどが 撮影されました。 宮沢社長をはじめ、こはぜ屋のメンバーが何か考え事をする時によくここを訪れていました。」  堀に沿って「忍城通り」を南に進む。  堀の角からの「模擬御三階櫓」。  再び先ほどと反対側の鬼瓦や軒丸瓦、三葉葵の紋所を見る。  「模擬御三階櫓」、「堀」、「太鼓橋」を見る。  ベンチに座り暫しの休憩。  「太鼓橋」、人の姿はほとんどなし。  「忍城通り」から「模擬御三階櫓」を。  行田市のマンホール蓋カラー盤。 デザインは忍城《おしじょう》の御三階櫓と市の花「キク」を市の木「イチョウ」の葉が 取り囲んでいた。「おすい」等の文字はなぜかなかったが。  訪ねたことがなかった白塀の奥の「東小路」に進んでみた。  白壁に映るモミジの影も揺らめいて風情ある光景。  ここにも忍城内にあった案内板が。  「ぎょうだ歴史ロマンの道」案内板。 「ぎようだ歴史・文化の旅 埼玉古墳群から忍城址へと向かう道筋の周辺は、行田の歴史が凝縮されたエリアです。 古代には埼玉古墳群や大日塚古墳など数多くの古墳が築かれて古墳文化が花開き、中世には 武蔵武士が活躍、大日種子板碑など板碑の造立が盛んに行われました。 中世後半には成田氏によって忍城が築かれ、小説「のぼうの城」の題材にもなった石田三成の 水攻めに耐え、近世には忍十万石の城になりました。 また近世には日光脇往還が整備され、街道沿いには一里塚が築かれ、立場が設けられました。 近代に入ると足袋産業が発展し、"足袋御殿"と呼ばれた旧荒井八郎商店の洋館、足袋蔵などが 建てられています。 このようにこのエリアには、行田の歴史を彩る様々な歴史・文化遺産が数多く残されています。 ぜひ、ぎようだの歴史・文化を旅してみてください。」  「ぎょうだ歴史ロマンの道」ルート図。 「浮き城の径」は本丸児童公園から行田市役所方面へ300m程のところ、行田市役所と行田市産業文化会館の間にある遊歩道。  「忍城今昔地図」。 1590年(天正18年)の小田原征伐の際、城主・成田氏長は小田原城にて篭城。家臣と農民ら 三千の兵が忍城に立てこもった。豊臣方の忍城攻めの総大将は石田三成。 三成は、本陣を忍城を一望する近くの丸墓山古墳(埼玉古墳群)に置き、近くを流れる利根川を 利用した水攻めを行うことを決定し、長さ28kmにも及ぶ“石田堤”を建設した。 しかし忍城はついに落城せず、結局は小田原城が先に落城したことによる開城となり、城側は 大いに面目を施すことになった。このことが、忍の浮き城という別名の由来。 この籠城戦のとき、成田氏長の娘である甲斐姫が活躍して包囲軍を退けたという伝承もあるが、 創作である可能性が高いとのこと。 ニ階櫓、陬訪曲輪、本丸、ニノ丸、太鼓門、三ノ丸、成田門、三階櫓といった城全体が

水堀の中に浮かんでいるのが解るのであった。  正面に「冠木門」があった。  その先にあったのが「行田市産業文化会館」。  道路から歩いて来た「冠木門」を振り返る。  そして再び忍城・「東門」まで戻る。  「太鼓橋」を振り返る。  「忍城址」碑。  「東門」前から「模擬御三階櫓」を。  「模擬城門」の扉の光景。 柱や扉などに、補強の金属が施され、「鉄門(くろがねもん)」のような光景。  立派な石垣の上に建つ「模擬御三階櫓」。  「石垣」。  「忍城櫓の石垣 城内にあった櫓に使用された石垣。

元禄十五年(一七〇ニ)に三階櫓一棟、ニ階櫓ニ棟が建てられたが 明治六年(一八七三)の廃城により解体された。」  「行田市郷土博物館」から「模擬御三階櫓」への連絡通路。  そして「行田市郷土博物館」を後にする。  駐車場への門。 控柱の上に小さな屋根を付けた「高麗門(こうらいもん)」を正面から。 高麗門は実際に忍城の城門として使われていた門が現存するものである。  そして駐車場から出ると正面にあったのが「忍諏訪神社」・「忍東照宮」の「山車庫」で あっただろうか。  国道126号の歩道橋には「埼玉県名発祥の地 行田」と。 行田市の「さきたま古墳群」に接する「浅間塚」と呼ばれる古墳上に建てられている 「前玉神社」は、埼玉県名の発祥の地であると言われているのだ。 「前玉(さきたま)」が転じて「埼玉(さきたま)」へと漢字が変化し、現在の「埼玉県」に なったと云われている。  駅前から忍城に向かうここ国道125号線沿いに、「銅人形」👈リンクが展示されていた。 全部で39体あるそうだが、どれも童が遊ぶ様子をモチーフにしていると。 電線類地中化整備事業に伴い 平成10年(1998)に銅板造形家・赤川政由氏の作で 作品名は「童の記憶」との事。赤川氏は、この仕事で「彩の国さいたま景観賞奨励賞」を受賞。 しかし、左右の歩道側が「銅人形」の正面の為、車窓からはその姿は良くわからなかった。  たぶん、「きつねおどり」、これでは。  【https://kkeikk.blog.fc2.com/blog-entry-714.html】より この後、「かつや 埼玉行田桜町店」に立ち寄り腹ごしらえして、帰路につく。 そして「熊谷バイパス・国道17号」を「鴻巣市」方面に進む。  国道17号・中山道を進む。  「新大宮バイパス」を通過。 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目。  美女木JCTを過ぎ、首都高速5号池袋線下の新大宮バイパスを進む。  都道443号線・笹目通りで練馬高松5丁目を進む。正面にJ.CITY TOWERが見えた。  そして「環八通り」の上野毛1丁目を通過し「第三京浜」の「玉川IC」に向かう。  そして「第三京浜」へ。  「横浜新道」へ、しかし渋滞情報が。  「横浜新道」料金所の手前から渋滞が始まっていた。  そして国道1号線を途中で折り、矢沢交差点から長後街道経由で茅ヶ崎まで走行距離290kmを 旅友単独運転で戻ったのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・完・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.06.04 12:00:10

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|