|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

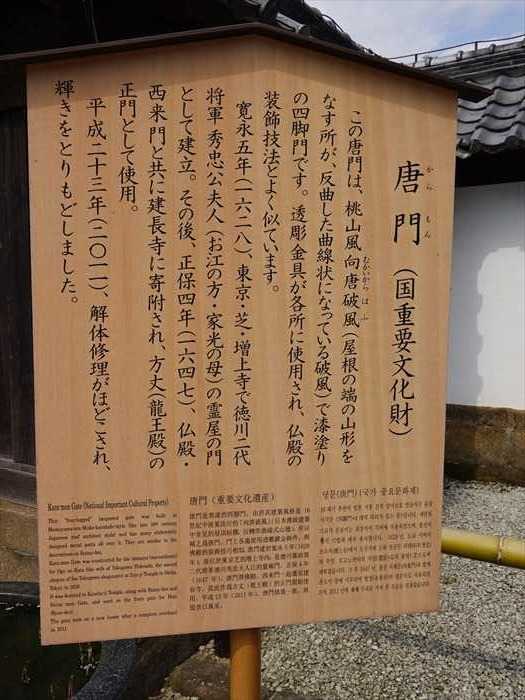

「建長寺」の境内の散策を続ける。 唐門から半僧坊までの境内図を拡大して。  「大庫裡(応真閣)」 開山七百遠諱事業の一環として平成三年(1991年)に建築されたもので、一階は建長寺の 寺務所を兼ねた臨済宗建長寺派の「宗務本院」、二階は大広間となっていると。  「大庫裡(応真閣)」の中央には「玄関」が。  正面の唐破風の下が「玄関」。  「本派宗務本院」と書かれた木製看板が。  玄関の正面には、厨房・僧坊の護法神として「韋駄天様」が祀られていた。  近づいて。  更に。  「大庫裡(応真閣)」と「法殿」との間の奥裏手には「収蔵庫」が。 2015年に竣工した「収蔵庫」で、寺宝を守るため耐火性を強化したと。  そして正面に国重要文化財の「唐門」。  近づいて。 正面の柱の間は4.1m、前の丸い柱は42cm、後ろの角柱は36cmと、堂々とした作り。 丸い柱は、両端がやや丸められた粽(ちまき)と呼ばれる部分があり、禅宗様。 妻の部分は虹梁(こうりょう)と呼ばれるゆるやかにカーブをした梁の上に瓶のような形の 大瓶束(たいへいづか)がのっている。 花紋や唐草の彫り物がつき、もとは漆塗りであったという文様が残っている。  「唐門(国重要文化財) この唐門は、桃山風向唐破風(むかいからはふ、屋根の端の山形を なす所が、反曲した曲線状になっている破風)で漆塗りの四脚門です。 透彫金具が各所に使用され、仏殿の装飾技法とよく似ています。 寛永五年(一六ニ八)、東京・芝・増上寺で徳川ニ代将軍秀忠公夫人(お江の方・家光の母)の 霊屋の門として建立。その後、正保四年(一六四七)、仏殿・西来門と共に建長寺に寄附され、 方丈(龍王殿)の正門として使用。 平成ニ十三年(ニ〇一一)、解体修理がほどこされ、輝きをとりもどしました。」

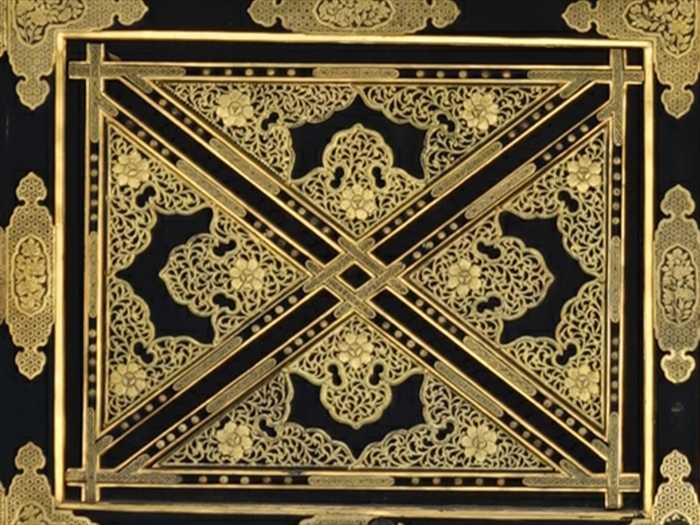

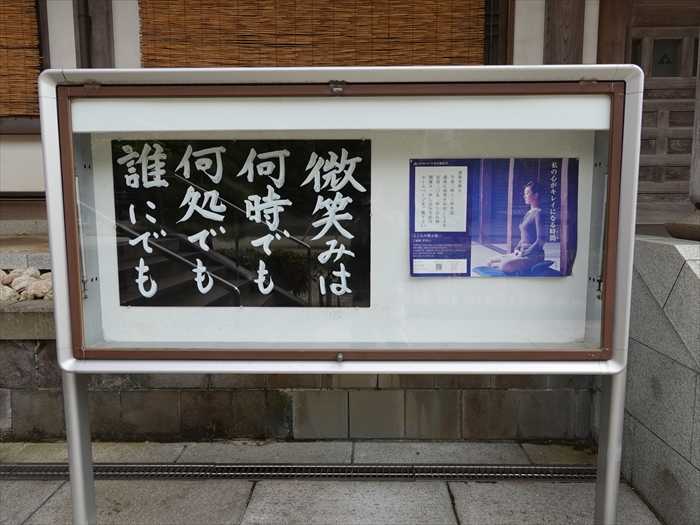

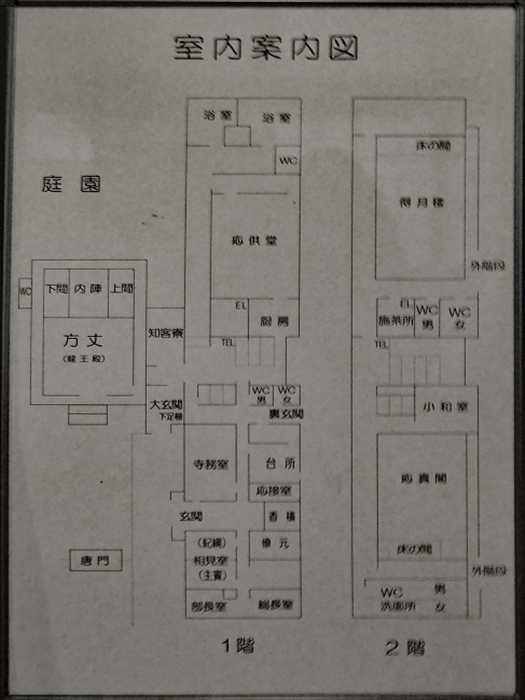

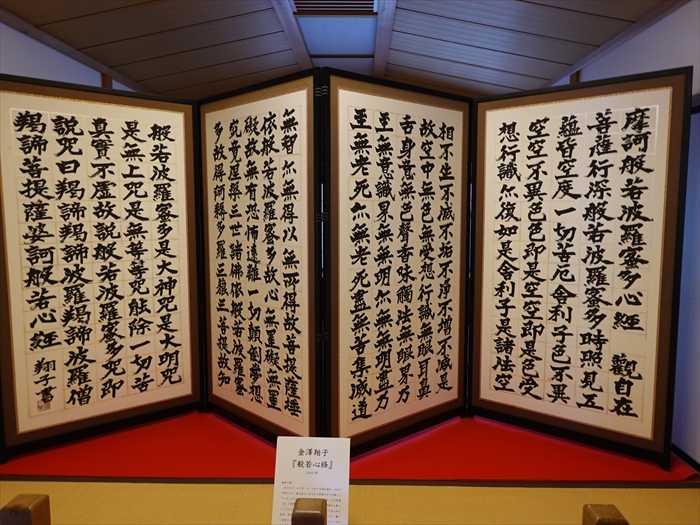

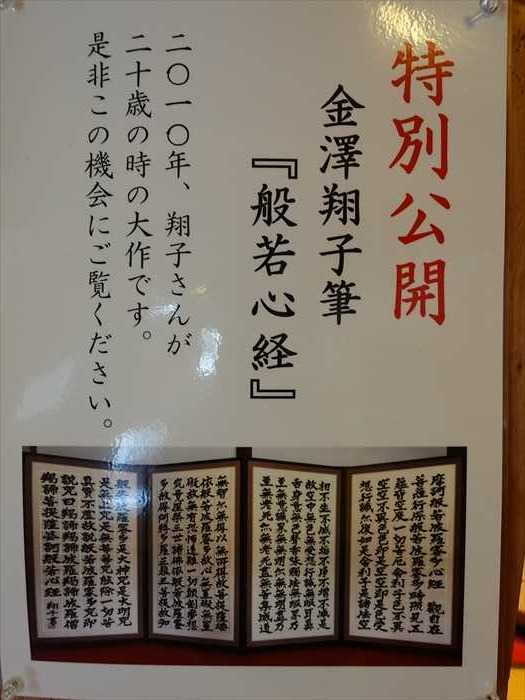

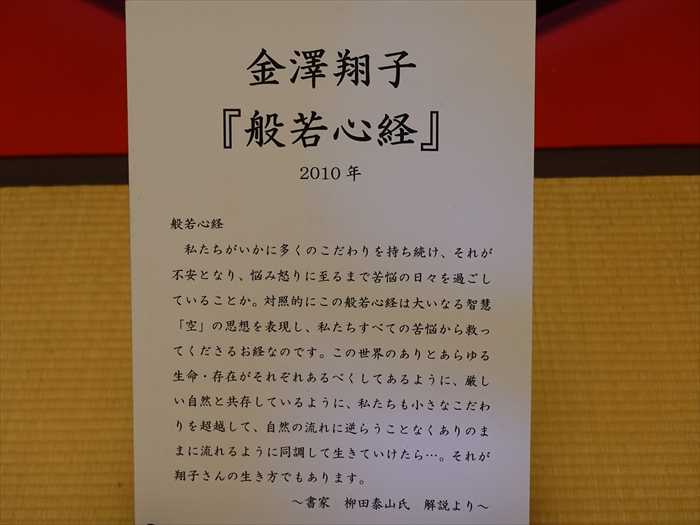

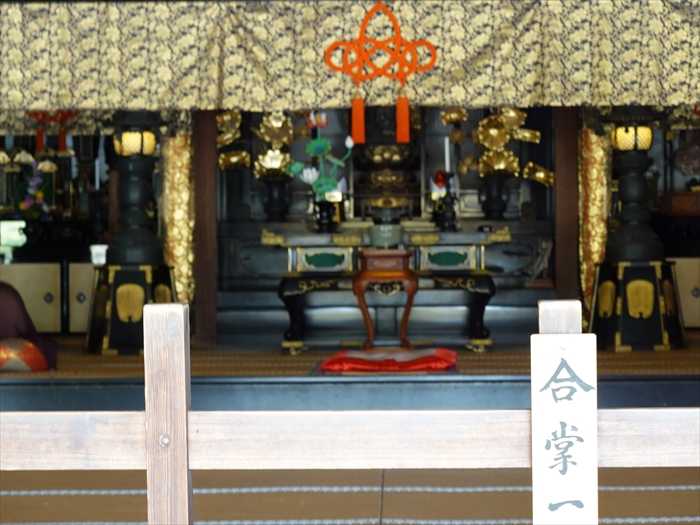

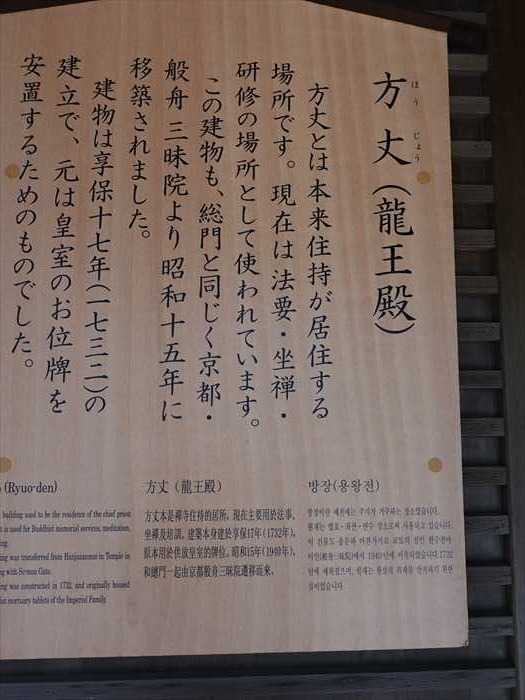

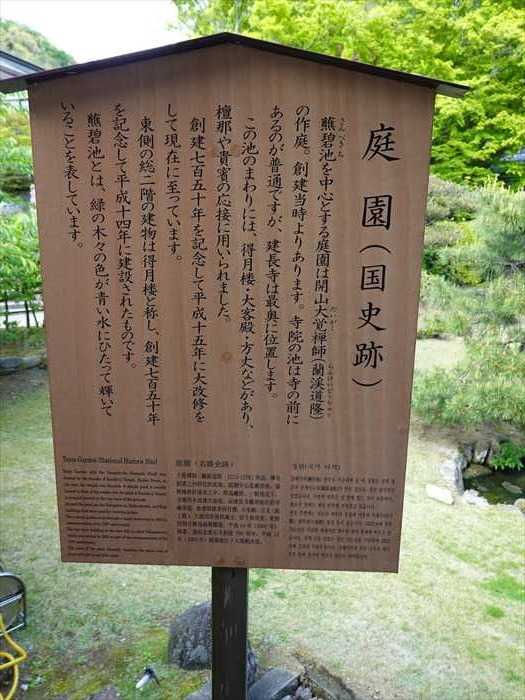

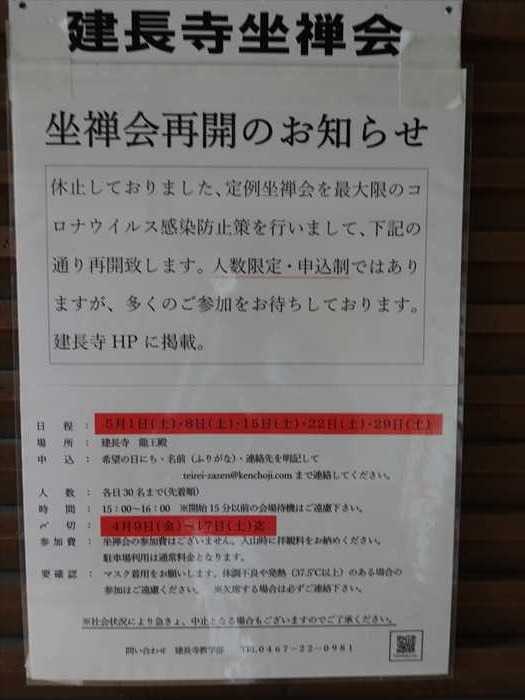

黒漆に金のコントラスが美しかったのであった。  黄金の飾り物をズームで。  向唐破風の下を見上げて。  そして「唐門」の奥が「方丈(龍宝殿)」。  「方丈(龍宝殿)」の内部が見学可能とのことで、「玄関」から入る。 「透関」と書かれた扁額。  「建長寺 墓地案内図」。  「法殿」の水墨画「雲龍図」が右に。  近づいて。 この向きが正式な向きのようだ。  「微笑みは何時でも何処でも誰にでも」。 いつも、特にこの時期はこうありたいが・・・。  2階への階段。  「室内案内図」 大方丈・大庫裡・得月楼は短い廊下で繋がり一体化しています。 大玄関を入り左手が大方丈で、右上手が得月楼(一階:応供堂(食堂)、二階:得月楼大広間)、 右下手が大庫裡(一階:寺務所、二階:応真閣大広間)となっている。  【https://omairi.info/2019/06/07/kenchouji-tpl-keidaisanpo-3-houjyou-daikuri/】より 「金沢翔子 『般若心経』」の3曲4双の屏風。  特別公開 金澤翔子筆 『般若心経』 ニ〇一〇年、翔子さんがニ十歳の時の大作です。 是非この機会にご覧ください。」  金沢翔子 『般若心経』 2010年 般若心経 私たちがいかに多くのこだわりを持ち続け、それが不安となり、悩み怒りに至るまで 苦悩の日々を過ごしていることか。対照的にこの般若心経は大いなる智慧「空」の思想を表現し、 私たちすべての苦悩から救ってくださるお経なのです。この世界のありとあらゆる生命・存在が それぞれあるべくしてあるように、厳しい自然と共存しているように、私たちも小さなこだわりを 超越して、自然の流れに逆らうことなくありのままに流れるように同調して生きていけたら・・。 それが翔子さんの生き方でもあります。 ~書家柳田泰山氏解説より~」  「方丈」の縁側を一周出来たのであった。 「方丈」前の中庭そして「唐門」を見る。  「方丈」の広い内部。 ここで坐禅が行われるのであろう。  「方丈 内陣。  「龍王殿」の扁額が。  「内陣」をズームで。  「方丈」の縁側から「唐門」を見る。  ズームして。 角柱は36cmと、堂々とした作り。  「方丈」の縁側より「大庫裡(応真閣)」を見る。  「方丈(龍王殿) 方丈とは本来住持が居住する場所です。現在は法要・坐禅・研修の場所として使われています。この建物も、総門と同じく京都・般舟三昧院より昭和十五年に移築されました。 建物は享保十七年(一七三一l)の建立で、元は皇室のお位牌を安置するためのものでした。」  「周囲」の縁側を進む。  そして「方丈庭園」。 開山の蘭渓道隆の作庭という方丈背後の池泉庭園(さん碧池)。 (現在の庭園は、江戸時代の作庭と考えられている。) 発掘調査では、現在よりも大規模な庭園であったことが裏付けられているという。 「心字池」とも呼ばれ、その由縁は「心」という字を池の形としたため。 往時をしのぶことは難しいようであるが、池に橋を架け、石を置き、松を植えているところは 禅寺の庭園らしさを出している。 島の奥側にある松は「影向の松(ようごうのまつ)」と呼ばれている。 芝生の向こう側の木立の中には、弁財天の祠と「大日本国相模州鎌倉府巨福山建長興国禅寺」の 銘がある石碑が建っていると。  護岸石組で囲まれた「亀島」。 左の立石が亀頭石、背に中心石を据えて、長寿のシンボルである松を植樹している。 中心石とは鶴島や亀島などの中心部に置かれる石のこと。  亀島の奥には「枯滝石組」らしき意匠が見えた。  松の手前に「鶴島」があり、左手に蓬莱山に見立てた蓬莱石を据えている。 蓬莱山とは不老不死の仙人が住む山とされ、長寿の象徴である鶴亀とセットで用いられる ことが多い。このような形式の庭園を蓬莱式庭園とも呼ばれる。  出島の先には亀頭石風の石が見られた。 また平成28年頃(2016)までは橋が架かっていたとのこと。 復元されず撤去されたままであるのだと。  以前は下の写真の如くに木橋が架かっていたのであったが・・・・。  池泉西部を望むと、若干の石組が残されていた。 中央・「鶴島」の奥には蓬莱山に見立てた「蓬莱石」を据えていた。 そして「心字池」の奥には山が広がっていた。  「庭園(国史跡) 蕪碧池を中心とする庭園は開山大覚禅師(蘭渓道隆)の作庭。創建当時よりあります。 寺院の池は寺の前にあるのが普通ですが、建長寺は最奥に位置します。 この池のまわりには、得月楼・大客殿・方丈などがあり、檀那や貴賓の応接に用いられました。 創建七百五十年を記念して平成十五年に大改修をして現在に至っています。 東側の総ニ階の建物は得月楼と称し、創建七百五十年を記念して平成十四年に建設 されたものです。 蕪碧池とは、緑の木々の色が青い水にひたって輝いていることを表しています。」  東側の総ニ階の建物は客殿「得月楼」。  「紫雲閣」という名であったが、工事完了前に建物名を「得月楼」と改めた建物であると。  ここにも牡丹『島錦(しまにしき)』が。  「坐禅会再開のお知らせ」。  再び「唐門」を見ながら「方丈」を後にしたのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 15:38:14

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|