|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

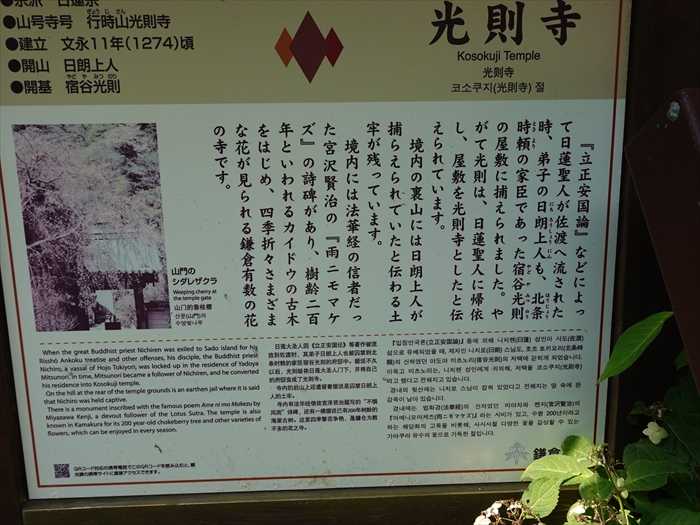

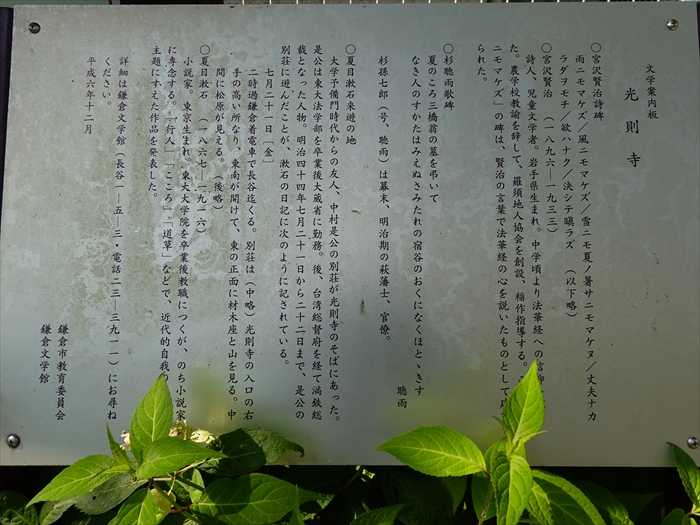

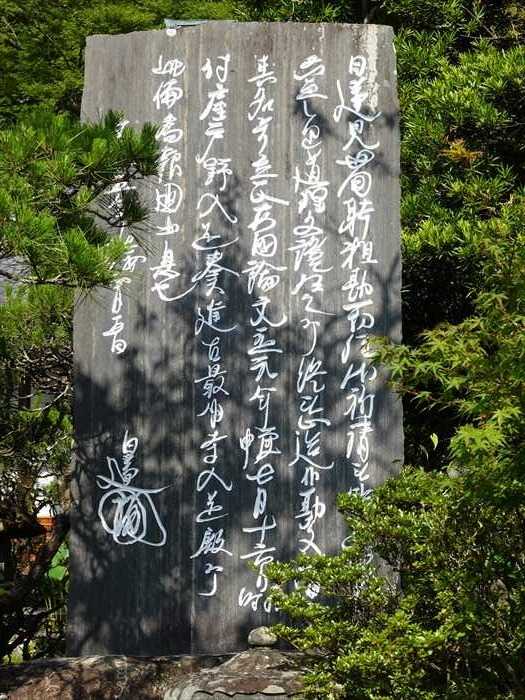

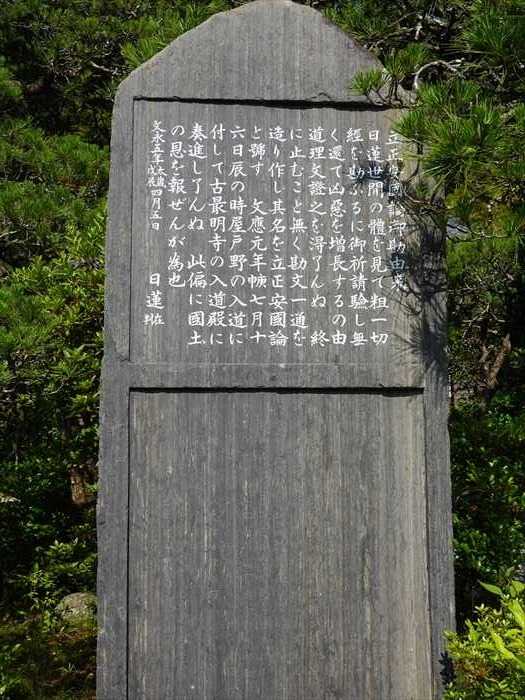

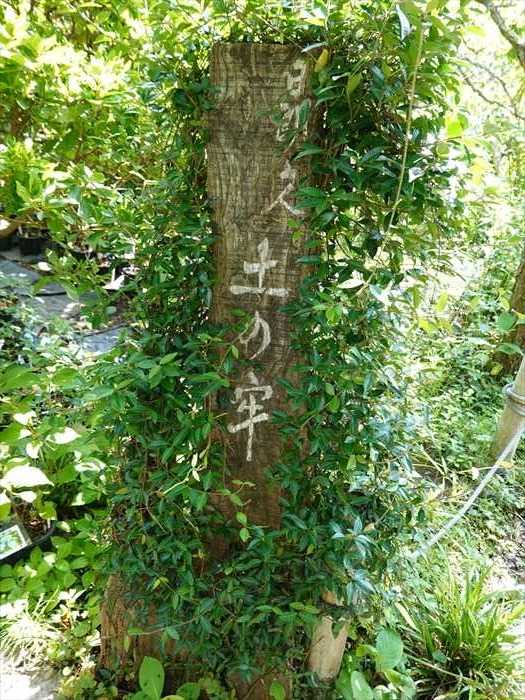

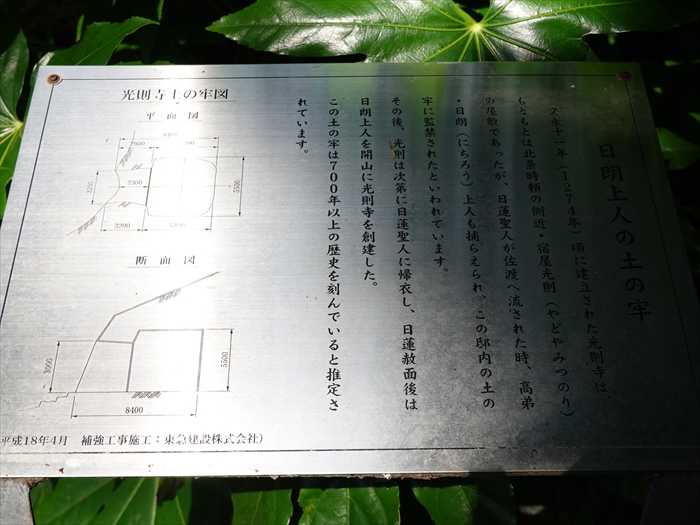

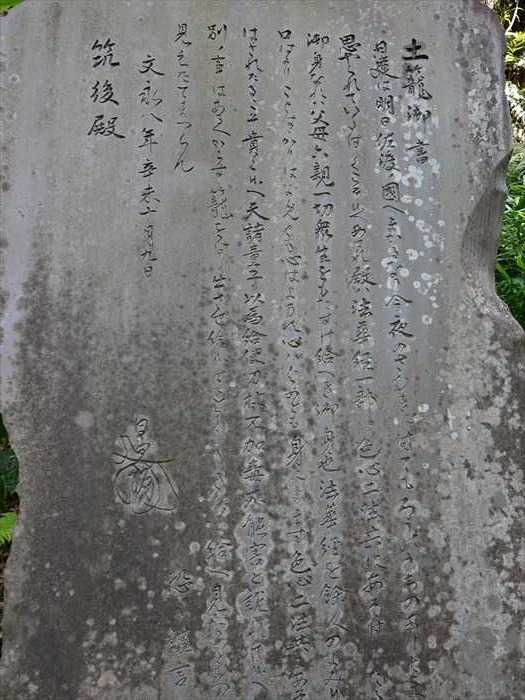

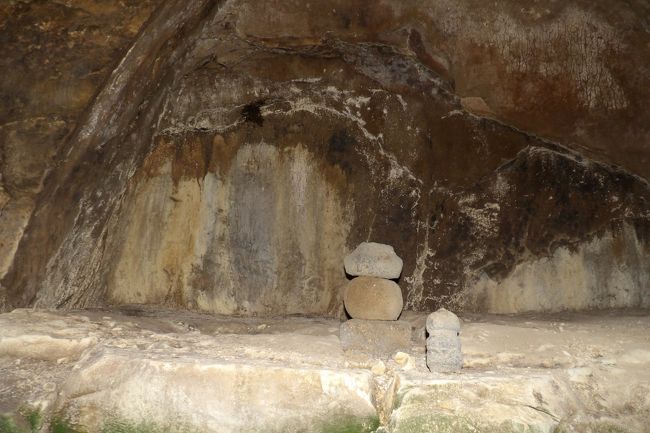

朝早い事、既に何度となく訪ねている事もあり、この日の「長谷寺」👈リンク は 立ち寄らなかった。 「長谷観音」交差点を過ぎて大仏方面に北に進むと左手路地の角には石碑が。  「日蓮上人 立正安国論 上書 靈跡」、「日朗上人 土の牢 光則寺」と刻まれた石碑。  左手に折れ更に路地を西に進むと再び右手に石碑が現れた。  「日蓮聖人立正安國論進獻靈所」、「宿谷左衛門 行時 光則 邱址」と刻まれた石碑。 進獻とは貴人に物を献上すること。進献、 献納。  題目碑「南無妙法蓮華経」。  更に「光則寺」に向かって坂を上って行った。  山門の手前に門柱が一対あり、それぞれに「行時山」「光則寺」と。  山号の「行時山」(右側)。  「光則寺」(左側)。  「光則寺」案内板。  「光則寺 『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の 家臣であった宿谷光則の屋敷に捕えられました、やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を 光則寺としたと伝えられています。 境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。 境内には法華経の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれる カイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。 ● 宗 派:日蓮宗 ● 山号寺号:行時山光則寺 ● 建 立:文永11年(1274)頃 ● 開 山:日朗上人 ● 開 基:宿谷(やどや)光則」 「文学案内板 光則寺」 〇 宮沢賢治詩碑 雨ニモマケズ/風ニモマケズ/雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ/丈夫ナカラダヲモチ/欲ハ ナク/決シテ瞋ラズ」(以下略) 〇 宮沢賢治(一八九六~一九三三) 詩人、児童文学者。岩手県生まれ。中学頃より法華経への信仰を深めた。農学校教諭を 辞して、羅須地人協会を創設、稲作指導する。この「雨ニモマケズ」の碑は、賢治の言 葉で法華経の心を説いたものとして建てられた。 〇 杉聴雨歌碑 夏のころ三橋翁の墓を弔いて なき人のすかたはみえぬさみたれの宿谷のおくになくほとゝきす 聴雨 杉孫七郎(号、聴雨)は幕末、明治期の萩藩士、官僚。 〇 夏目漱石来遊の地 大学予備門時代からの友人、中村是公の別荘が光則寺の側にあった。是公は東大法学部 を卒業後大蔵省に勤務。後、台湾総督府を経て満鉄総裁となった人物。明治四十四年七月 二十一日から二十ニ日まで、是公の別荘に遊んだことが、漱石の日記に次のように 記されている。 七月二十一日[金] 二時過鎌倉着電車で長谷迄くる。別荘は(中略)光則寺の入口の右手の高い所なり、 東南が開けて、東の正面に材木座と山を見る。中間に松原が見える。(後略) 〇 夏目漱石(一八六七~ 一九一六) 小説家。東京生まれ。東大大学院を卒業後教職につくが、のち小説家に専念する。行人」 「こころ」「道草」などで、近代的自我の苦悩を主題にすえた作品を発表した。 詳細は鎌倉文学館(長谷一-五-三・電話ニ三-三九一一)にお尋ねください。 平成六年十二月 鎌倉市教育委員会 鎌倉文学館」 「素玉」と刻まれた石碑が右手に。 「素玉」の意味は?それとも「素王」のことであろうか。  ここにも新旧二基の石碑が右手に。  右側の新しい石碑には 「参道敷石 昭和五十八年三月竣工 光則寺第三十ニ世日仁代 石工菁光 杉山堅治」 と刻まれていた。  「六百遠忌報恩塔(ろっぴゃくおんきほうおんとう)」 日蓮聖人の六百遠忌報恩のために造立されました。日蓮聖人が入寂されたのは 弘安五年(一ニ八ニ)十月十三日とされることから、六百遠忌は明治十四年 (一八八一)建立となる。  右手にあったのが「宿谷光則屋敷跡」碑。 「宿谷左衛門尉光則ハ 北条時頼ノ近臣ナリ 文応元年(1260)七月十六日 日蓮聖人 立正安国論ヲ時頼ニ上(奉)ラント欲シ 光則ヲ長谷ノ邸ニ訪ヒ縷々(るる:詳細に)其ノ趣旨ヲ 説キ之ヲ手交(手渡)ス 聖人竜口法難ノ時 最愛ノ弟子日朗(にちろう)ノ囚(とらえ)ヘ ラレタルハ 邸後山腹ノ土牢ニシテ 億万斯年師孝(苦行積重)ノ哀話ヲ刻ス 光則深ク聖人ニ 服シ 遂ニ邸ヲ寄セテ寺ヲ創ム 実ニ此ノ光則寺ナリ 過グル人其レ襟(えり)ヲ正シテ当時ヲ 追懐セヨヤ」 【宿谷光則は、北条時頼(ときより:1227-1263)に仕えた役人でした。1260年7月16日に、 日蓮聖人(にちれんしょうにん)は、立正安国論(りっしょうあんこくろん)という論文を時頼に 渡してもらおうと、長谷にあった光則の家を訪ねました。 そしてその理由を詳しく説明してから、 その論文を光則に手渡しました。日蓮聖人が竜口(たつのくち)で処刑されようとした同じ時期、 最愛の弟子である日朗(にちろう)も捕らえられ、この家の後の山腹にある土牢に入れられました。 光則は深く日連聖人を信じ、自分邸宅を提供して、寺を建てました。それがこの光則寺であります。 これらのことを心を正して思い出してください。】  そして正面に朱の「山門」が。 銅板葺きの四脚門。慶安三年(1650)の建立。  「山門」と手前に枝垂れ桜の枝が。  「山門」には安土桃山時代推定の彫刻の付いた蟇股(かえるまた)をのせていた。 蟇股(かえるまた)の見事な龍の彫刻と扁額「宿谷」。  「供 南無妙法蓮華経 日蓮聖人第七百遠忌報恩」碑。 七百遠忌は昭和五十六年(1981)となる。  「山門」を潜ると正面に白文字で書かれた大きな石碑が。  日蓮聖人の真筆に基づく「立正安国論御勘由来」を彫った石碑であると。  その左には、解説した石碑があった。 「立正安国論御勘由来、日蓮世間の體を見て粗一切經を勘ふるに御祈請驗し無く還て凶惡を増長 するの由道理文證之を淂了んぬ 終に止むこと無く勘文一通を造り作し其名を立正安國論と号す 文應元年庚申七月十六日辰の時屋戸野の入道に付して古最明寺入道殿に奏進し了んぬ 此偏に 國土の恩を報ぜんが為也 文永五年太歳戌辰四月五日 日蓮 在判」 『立正安国論』は、当時の天変地異を法華経にそむいた結果と断じ、正法すなわち法華経を 信じなければ安国にならないと、問答体で述べたもの。  蓮の花が開花。  「宮沢賢治ノ詩 雨ニモマケズ 風ニモマケズ 雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ 慾ハナク 決シテ瞋ラズ イツモシヅカニワラツテヰル 一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ野菜ヲタベ アラユルコトヲ ジブンヲカンジヨウニ入レズニ ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ 野原ノ松ノ林ノ陰ノ 小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ 東ニ病気ノコドモアレバ 行ッテ看病シテヤリ 西ニツカレタ母アレバ行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ 南ニ死ニサウナ人アレバ 行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ 北ニケンクワヤソシヨウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ ヒデリノトキハナミダヲナガシ サムサノナツハオロオロアルキ ミンナニデクノボウトヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズサウイフモノニ ワタシハ ナリタイ」 碑の最後には次のように刻まれていた。 「南無無邊行菩薩 南無上行菩薩 南無多宝如来 南無妙法蓮華経 南無釈迦牟尼佛 南無浄行菩薩 南無安立行菩薩」。  アジサイの苗が大量に境内にあったが、その目的は?  そして「本堂」。  扁額「師考第一」。  蓮の花の蕾に近づいて。  「橘献木 聖祖第六百五拾年」と刻まれた石碑。  可憐なアジサイの花。  本堂前庭。  カイドウ(海棠)の木。 本堂前のカイドウは、樹歳200年ともいわれる古木で、鎌倉市の天然記念物に指定され、 神奈川の名木百選にも定められている。  春先には。  【https://4travel.jp/travelogue/10903341】より 「市指定天然記念物」。  「土の牢」案内。  こちらは「日朗上人 土の牢」案内。  「客殿」。  アジサイの花びら、いや額が大きな花。  「立正安国論御勘由来」碑を斜めから見る。  「ハンゲショウ(半夏生)」。  「日朗上人の土牢」に向けて苔生した石段を上って行った。  「三橋家の墓」と刻まれた石碑他の石碑群が右手に  墓地と本堂の屋根を見下ろす。  「開基宿谷光則の墓」  「南無妙法蓮華経」と刻まれた石碑。  「日朗上人の土牢」が前方に見えて来た。  土牢の入り口は2mほどの高さがあり木の格子がはめられていた。  「日朗上人の土の牢 文永11年(1274)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿谷光則の屋敷であ ったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗(にちろう)上人も捕らえられ、この邸内の 土の牢に監禁されたといわれています。 その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦面後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。 「宿谷は宿屋とか、屋戸谷とも書き、また読みも「しゅくや」とも読むようで、漢字も読みも 一定していない。北条氏嫡流の家来である得宗被官であったと思われる。 弘長3年(1263)、病に臥す時頼の看病を許された7人の中に「宿谷左衛門尉」の名が 『吾妻鏡』の同年11月20日条などに見えている。日蓮が文永8年(1271)に佐渡に 流罪になった際、日朗などの日蓮の弟子をあずかり、その後、日蓮に帰依した人物として 知られている。現在、光則寺の裏手には日朗が捕らえられていたという土牢がある。」と。  内部の奥の壁際に石仏・五輪塔が並べ置かれていた。  「土籠御書」を記した石碑。 佐渡流罪となった日蓮は、日朗に手紙を書いたのだ。  「土籠御書 日蓮は明日・佐渡の国へまかるなり、今夜のさむきに付けても・ろうのうちのありさま 思いやられていたはしくこそ候へ、あはれ殿は法華経一部を色心二法共にあそばしたる 御身なれば・父母・六親・一切衆生をも・たすけ給うべき御身なり、法華経を余人のよみ候は 口ばかり・ことばばかりは・よめども心はよまず・心はよめども身によまず、色心二法共に あそばされたるこそ貴く候へ、天諸童子・以為給使・刀杖不加・毒不能害と説かれて候へば 別の事はあるべからず、籠をばし出でさせ給い候はば・とくとく・きたり給へ、見たてまつり 見えたてまつらん 文永八年辛未十月九日 日 蓮花押  山道にはコエビソウ(ベロペロネ)の花が。  本堂前から先ほどとは反対の左側を廻り込み後方の墓地へ向かうと墓地の手前左手に 山の中へ上っていく石段があった。 右手には「大橋太郎通貞土牢」と刻まれた道標があった。  進んでいく前方の木の付け根にあったのが「大橋太郎通貞土籠」。  「大橋太郎通貞土籠」👈リンク 大橋太郎通貞は平家の武将で源頼朝に捕らえられ土の牢に十二年入れられてという話があり、そ れに元づくいい伝えと。実際は古墳時代末の横穴墓と思われているとのこと。  中の奥に棚があり五輪塔が安置されていた。  「山門」を出ると、左側の長谷幼稚園で旧園舎の前の木々の間にも石碑があったが解読不明。  「童子像」も。  つづく つづくそして「長谷幼稚園旧園舎」。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 15:53:01

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|