|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

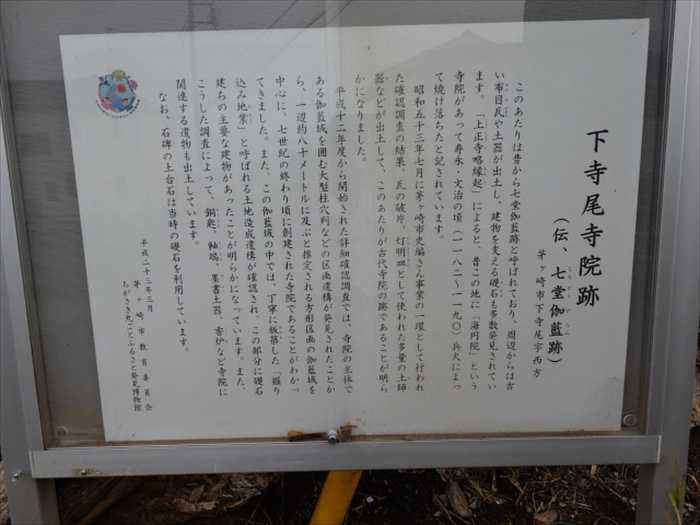

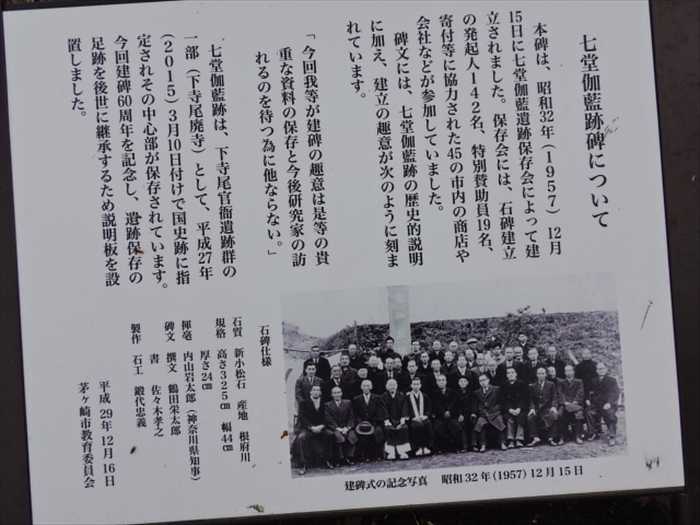

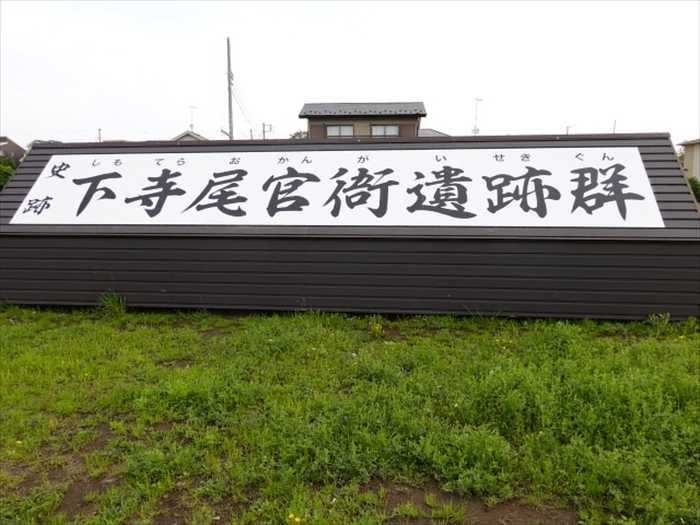

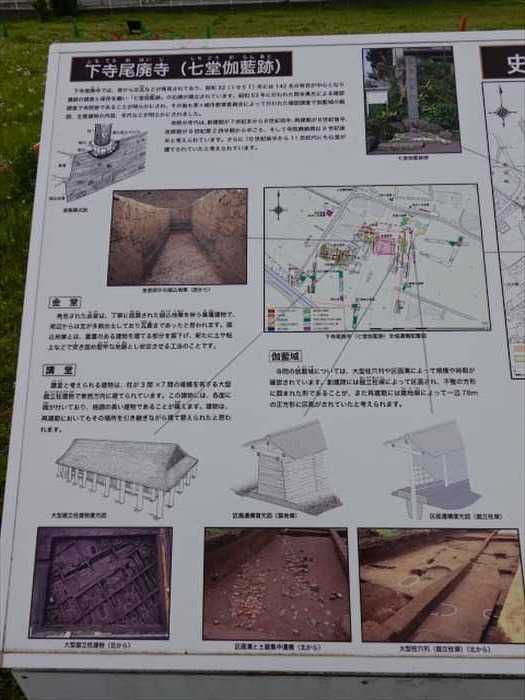

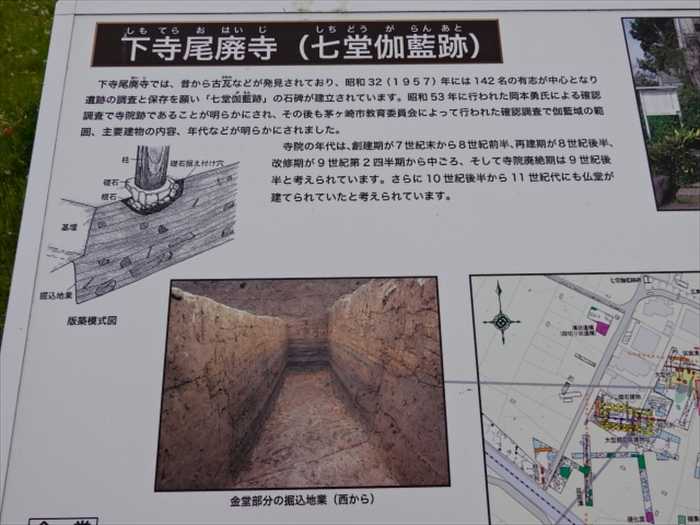

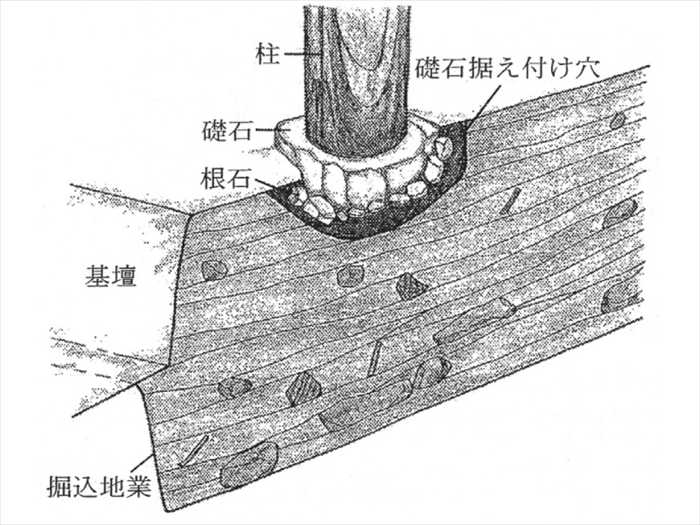

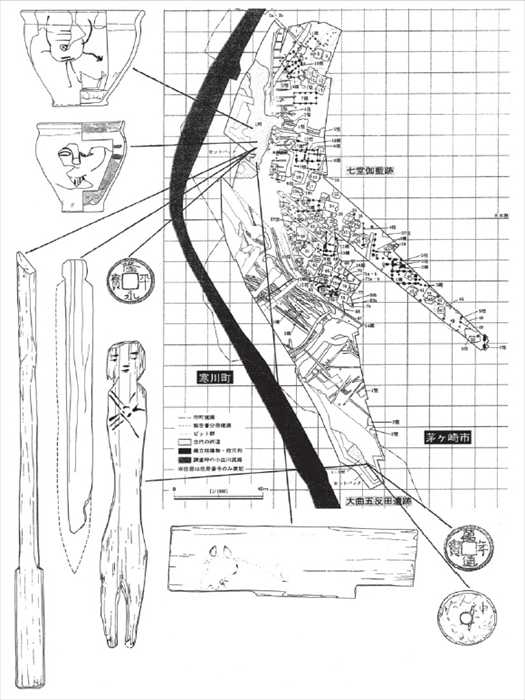

更に「茅ヶ崎北陵高校」の東側の道を進んで行くと、正面角に石碑が立っているのが見えた。  石碑、案内板を正面から。  近づいて。 「七堂伽藍跡」と。  更に。  「下寺尾寺院跡(伝、七堂伽藍跡) 茅ヶ崎市下寺尾字西方 このあたりは昔から七堂伽藍跡と呼ばれており、周辺からは古い布目瓦や土器が出土し、 建物を支える礎石も多数発見されています。「上正寺略縁起」によると、昔この地に、 「海円院」という寺院があって寿永・文治の頃(一一八ニ~一一九〇)兵火によって焼け落ちた と記されています。 昭和五十三年七月に茅ヶ崎市史編さん事業の一環として行われた確認調査の結果、瓦の破片、 灯明皿として使われた多量の土師器などが出土して、このあたりが古代寺院の跡であることが 明らかになりました。 平成十二年度から開始された詳細確認調査では、寺院の主体である伽藍域を囲む大型柱穴列などの 区画遺構が発見されたことから、一辺約八十メートルに及ぶと推定される方形区画の伽藍域を 中心に、七世紀の終わり頃に創建された寺院であることがわかってきました。また、この伽藍域の 中では、丁寧に版築した「掘り込み地業」と呼ばれる土地造成遺構が確認され、この部分に 礎石建ちの主要な建物があったことが明らかになっています。また、こうした調査によって、 銅匙、軸端、墨書土器、香炉など寺院に関連する建物も出土しています。 なお、石碑の土台石は当時の礎石を利用しています。」  「七堂伽藍跡碑について 本碑は、昭和32年(1957)12月15日に七堂伽藍遺跡保存会によって建立されました。 保存会には、石碑建立の発起人142名、特別賛助員19名、寄付等に協力された45の市内の商店や 会社などが参加していました。 碑文には、七堂加藍跡の歴史的説明に加え、建立の趣意が次のように刻まれています。 「今回我等が建碑の趣意は是等の貴重な資料の保存と今後研究家の訪れるのを待っ為に 他ならない」 七堂伽藍跡は、下寺尾官衙遺跡群の一部(下寺尾廃寺)として、平成27年(2015) 3月10日付けで 国史跡に指定されその中心部が保存されています。今回建碑60周年を記念し、遺跡保存の足跡を 後世に継承するため説明板を設置しました。 石碑仕様 石質 新小松石 産地 根府川 規格 高さ325cm 幅44cm 厚さ24cm 揮毫 内山岩太郎(神奈川県知事) 碑文 撰文 鶴田栄太郎 書 佐々木孝之 製作 石工 殿代忠義」  建碑式の記念写真 昭和32年(1957)12月15日  下寺尾の「人物」&「民話」紹介。 「下寺尾の都市資源紹介「人物」 鶴田栄太郎氏( 1888 ~ 1968 下寺尾遺跡群の一画にある「七堂伽藍跡の碑」建立の中心となったのが、鶴田栄太郎氏です. 彼は茅ヶ崎生まれの郷土史研究家で、一生を茅ヶ崎の史跡発掘、研究、紹介活動に尽くしました。 伝説の七堂伽藍については、本当なのかどうかや時代者証などで多くの議論があり、結論は将来の 『研究』にゆだねられました. 彼は、この「七堂伽藍」研究を機に、西久保宝生寺の阿弥陀三尊像の発見、東海道ー里塚は、 懐島の碑など数々の句碑の建立、大岡祭の開催など茅ヶ崎の文化財保護活動をはじめ、 郷土史小冊子「あしかび叢書」を創刊し、郷土史雑誌「武相文化」などにも積極的に投稿し、 茅ヶ崎の史跡・文化財を積極的に紹介し読けました。 1968年10月20日、講演を終えた後、「これで今日の講座を終わります」と言い終えるや、隣の 人に倒れかかり絶命したと言ういきさつは、終生の研究者を象徴しています. 近年「古代寺院( 七堂伽藍跡)」の存在が証明され、国の史跡になるにあたり、草むす「碑」の そばに立ら、大いに喜んでおられることでしよう。こんなに素晴らしい宝を探究し伝えて くださった鶴田栄太郎氏に、茅ヶ崎市民として深く感謝いたします。(増田・富水)」 「下寺尾の都市資源紹介「民話」 民話 【七堂伽藍】 昔、下寺尾に大きな寺がありましたが、火事で焼けて今はありません.この火事は住職の尼さんの 比丘尼が、南港の漁師の苦情に耐えかねて寺を焼いたというお話です. 今からハ百年ほど昔、現在の茅ヶ崎北陵高校の南の所に、海円院というお寺がありました。 大きな規模ですので近在の人々は七堂伽藍とも呼んでいました。比丘尼は、30歳そこそこで、 美しく聡明で気立てがよく、近郷の村人にたいへん慕われていました。比丘尼は空腹で倒れていた 乞食の助三の看護をして、寺にしばらく住ませていました。 お寺の灯明の灯りのせいで魚が取れないという漁師の苦情に思い悩む比丘尼に、助三は心を痛め、 本堂を焼いて姿を消しました。海円院の火歩の後、南湖の海ではもとどおり豊漁が続くように なりました. 身代わりになって役人に捕らえられた比丘尼は、詮議を受け、処刑されたとのことです. 「茅ヶ崎の民話劇 第一集」編集 茅ヶ崎民話の会(要約 川合)」  【https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/155/vol12.pdf】より そして更に下寺尾の住宅街を進む。前方にJR相模線の線路が現れた。  「下寺尾官衙遺跡群」の上空からの写真を「Google Map」から。 右側に「神奈川県立茅ヶ崎北陵高校旧校舎」、左下に斜めにJR相模線は走る場所。  そして前方に「下寺尾官衙(かんが)遺跡群・下寺尾西方遺跡」が現れた。  「史蹟 下寺尾官衙(かんが)遺跡群」案内板。 ここは相模国・高座郡家のあった場所。郡家(高座郡家)・郡寺(下寺尾廃寺)、関連施設の 川津(船着場)・祭祀場などが発掘調査で明らかになっている。相模国では2例目とのこと。 寒川駅を過ぎ茅ヶ崎駅方面に向かうと左手に『下寺尾官衙遺跡群」の大きな看板が設置されていて この文字だけはJR相模線に向いているので車窓からも確認できるのであった。 以前から気になっていたが、今回初めて訪ねたのであった。  案内板が2基、それぞれ詳細に書かれていた。  「史蹟 下寺尾官衙遺跡群」案内板が手前に設置されていた。  「発見された下寺尾官衙遺跡群は、今から約1300年前のもので、官衙(かんが)とは役所のこと。 当時は律令国家と呼ばれる、天皇を中心とした政治がおこなわれていた時代で、国家を国―郡―里 という形で統治してい ました。全国は約66か所の国に分かれており、現在の神奈川県は、相模国と 武蔵国の一部にあたります。 地方の国には都から役人が派遣されるとともに地方を統治する役所で ある国府が置かれ、その下の郡には郡衙(郡家)と呼ばれる役所が設けられていました。 相模国には8郡が存在しており、現在の茅ヶ崎市は高座(たかくら)郡に該当していることから、 下寺尾で発見さ れた官衙遺跡は、相模国高座郡の郡役所の跡であることが明らかになりました。」  「相模国の八郡 現在の神奈川県は、古代においては相模国と武蔵国の一部に該当していました。 このうち相模国は、さらに8郡に分けられていました。」 相模国には、 足柄上(あしがらのかみ)郡、 足柄下(あしがらのしも)郡、余綾(よろぎ) 郡、 大住(おおすみ)郡、愛甲(あゆかわ)郡、 高座(たかくら)郡、御浦(みうら)郡、 鎌倉 (かまくら)郡の8郡があり、この中でも高座 郡はその位置や大きさなどから 相模国の中心的な郡であったと推定されます。 ここ下寺尾は、郡の役所(郡衙)としては、古い 段階に造営されたと考えられます。  「史蹟 下寺尾官衙遺跡群 下寺尾官衙遺跡群は茅ヶ崎市下寺尾に所在する西方遺跡と七堂伽藍跡を中心に、香川北遺跡や 隣接する寒川町の大曲五反田遺跡、岡田南河内遺跡を含めた複数の遺蹟からなるもので、 今から約1300年前に古代相模国高座郡に設置された官衙(役所)を中心とした遺跡群です。 本遺跡は比較的限定された範囲に郡家(ぐんけ・高座郡家)や郡寺(下寺尾廃寺)さらには 関連する施設(川津)と祭祀場などが発掘調査によって明らかになっており、地方における 官衙遺跡の全体像や変遷、立地を知る上で重要であると評価され、平成27年(2015)3月10日に 国の史跡に指定されました。」  「下寺尾官衙遺跡群周辺の景観推定復元図(平成20 (2008)年作成) (田尾誠敏:構成霜出彩野:画)」   「下寺尾廃寺(七堂伽藍跡)」案内  「下寺尾廃寺(七堂伽藍跡) 下寺尾廃寺では昔から古瓦などが発見されており、昭和32年(1957)には142名の有志が 中心となり遺跡の調査と保存を願い「七堂伽藍跡」の石碑が建立されています。昭和53年に 行われた確認調査で伽藍域の範囲、主要建物の内容、年代などが明らかになりました。 寺院の年代は創建期が7世紀末から8世紀前半、再建期が8世紀後半、改修期が9世紀第2四半期 から中ころ、そして寺院廃絶期は9世紀後半と考えられています。さらに10世紀後半から 11世紀代にも仏堂が建てられていたと考えられます。」  掘込み地業模式図。  金堂 発見された金堂は丁寧に版築された掘込地業を伴う基壇建物で、周辺からは瓦が多数出土して おり瓦葺きであったと思われます。掘込地業とは重量のある建物を建てる部分を掘り下げ、新たに 土や粘土などで突き固め堅牢な地盤として安定させる工法のことです。 礎石建物(金堂)の掘込み地業(西から)。  講堂 講堂と考えられる建物は柱が3間×7間の規模を有する大型掘立柱建物で、東西方向に建てられて います。この建物には各面に廂が付いており格調の高い建物であることが窺えます。 建物は再建期においてもその場所を引き継ぎながら建替えられたと思われます。 大型立建物復元図(上) 大型堀立柱建物(北から)(下)  伽藍域 寺院の伽藍域については、大型柱穴列や区画溝によって規模や時期が確認されています。 創建期には掘立柱塀によって区画され、不整の方形に囲まれた形であることが、また再建期には 築地塀によって一辺78mの正方形に区画されていたと考えられます。  区画遺構復元図(築地塀)(上) 区画溝と土器集中遺構(北から)(下)  区画遺構復元図(掘立柱塀)(上) 大型柱穴列(掘立柱塀) (北から)(下)  案内板 中央部。 「川津と祭祀場 小出川河川改修に伴う調査で、川津(船着き場)が発見されました。 近くには掘立柱建物が複数並立して建っており、役所に関連する物資の荷揚げや積み出しのための 一時保管施設であったと考えられます。 時期は8世紀後半から9世紀中ごろと考えられています. また川津が発見された付近からは、人面墨書土器や、皇朝銭、斎串などが出土しており、 この場所で水辺の祭祀が行われていたことが明らかになっています。官衙周辺で行われていた 穢れなどを祓う神祇祭祀がここでも行われていたと考えられます。」  小出川河川改修関連遺跡の河道跡と祭祀関連遺物 (「小出川Ⅱ・Ⅲ」より転載一部改変)  河道跡と川津(北から) (「小出川Ⅲ」より転載)  案内板 右部 高座(高倉)郡家 郡庁、正倉、館、厨など郡家を構成する建物が明らかになっています。郡家の範囲は区画を示す 溝状遺構が発見されており、東西約270mの規模を有していた時期があったと思われます。 また、郡家の年代については中心となる郡庁の遺構状況からⅠ期が7世紀末から8世紀中葉、 Ⅱ期が8世紀中葉から9世紀前半と考えられています。なお、郡家は台地に配置されており往時は 遠くから郡家の存在を知ることができたと思われます。 正倉 正倉は納められた税を保管していた倉庫で、郡庁北側約100m地点で、東西方向に総柱の 高床構造を持つ掘立柱建物が4棟以上並んで建っていました。また、南側には並行して東西方向に 2間×12間以上の長い建物があったことも明らかになっています。 郡庁 郡家の中心となる郡庁は政務や儀式が行われた場所で、規模は東西約66mを測り、中央に位置する 正殿は建物の四面に廂(ひさし)が付いていた格調の高いものでした。当初は正殿の北側に後殿、 東と西側に脇殿が配置されていましたが、後に塀で区画する形に変化しています。 祭祀場 みずき地区の区画整理事業に伴う調査では、発見された旧河道から木環、墨書土器、皇朝銭、 銅鈴、櫛、さらには漆紙文書などが出土しています。川津付近で発見された祭祀場と比べると やや仏教的要素が見受けられる内容の祭祀が行われていたことが窺えます。」  雑草の生える遺跡の中に防草用?&遺跡保護用シートが貼られた帯状の一角があった。  「寺院の伽藍域を区画する遺構 寺院西側の区画遺構で、溝状遺構とその中に規則的に掘られた柱穴列が確認されました。 創建期のものと想定される堀立柱塀が構築されていたことが明らかになりました。」  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|