|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

桜木町の北改札西口出口前から横浜駅方面を見る。

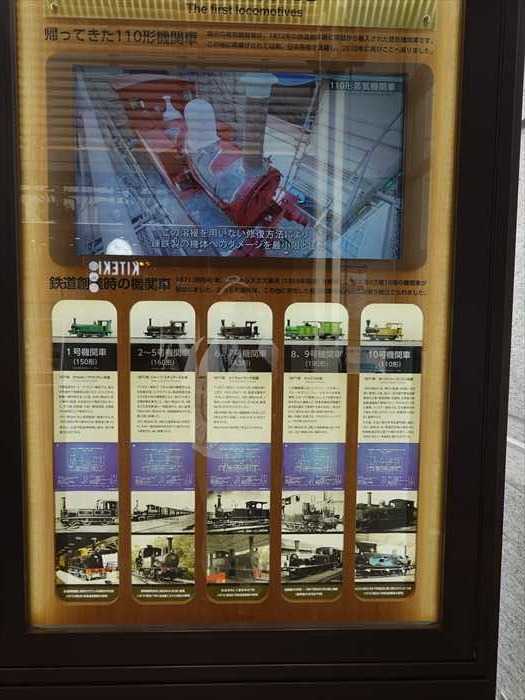

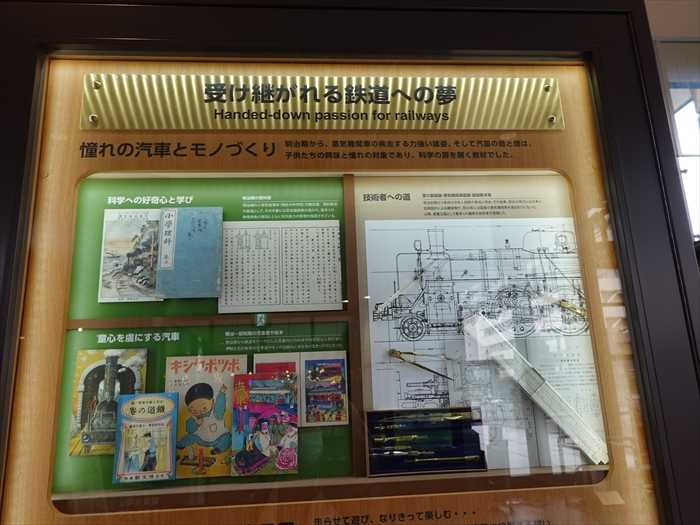

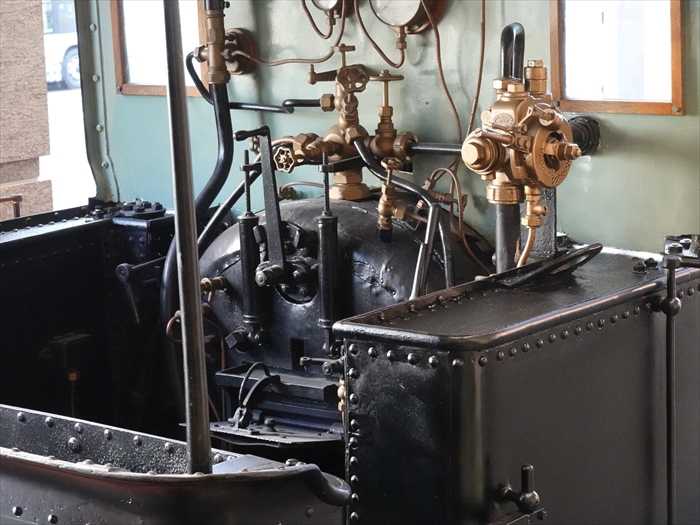

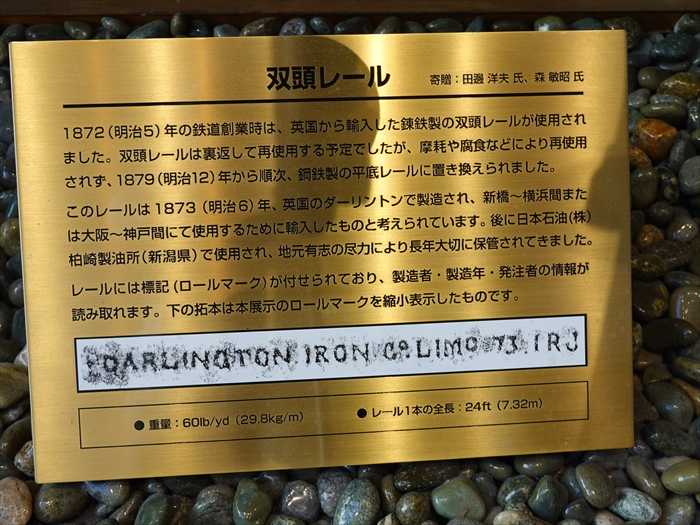

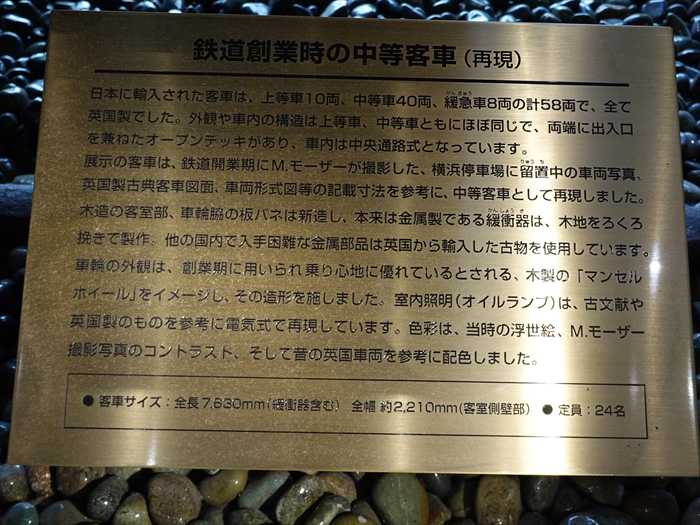

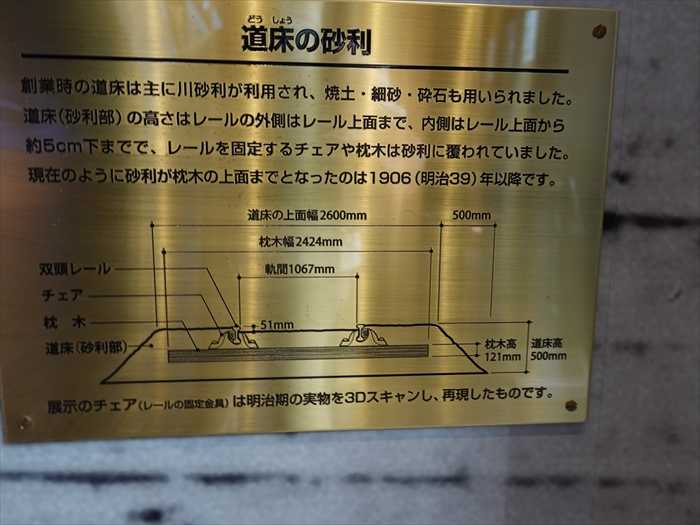

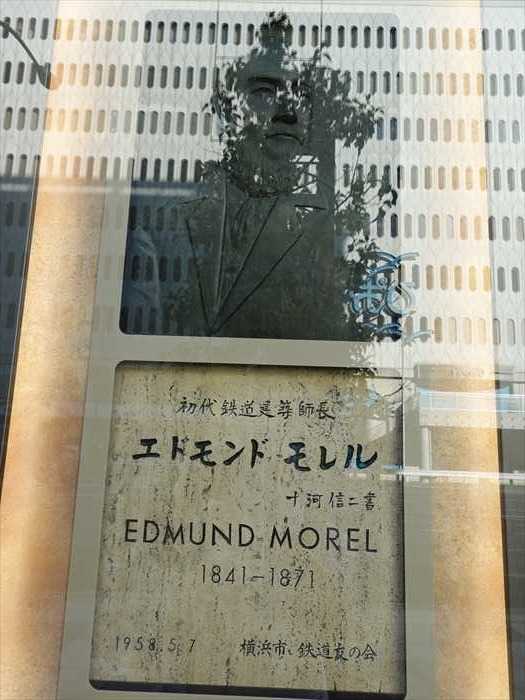

ーーがこの日・(その20)の散策ルート。  「桜木町2丁目交差点」の横断歩道を渡り、旧横濱鉄道歴史展示(旧横ギャラリー)に向かって 「東京環状道路」に沿って進む。 左側にJR東日本ホテルメッツ(HOTEL METS) 横浜桜木町の看板があった。  そして「旧横濱鉄道歴史展示(旧横ギャラリー)」内部に入る。 ここシアル桜木町アネックスは1階には「成城石井」、フードホール「KITEKI(キテキ)」、 2階に「スターバックス」が出店していた。 また1階には旧横濱鉄道歴史展示「旧横ギャラリー」があり、誰でも見学無料なのであった。 右窓側に鉄道創業期に使われていた110形蒸気機関車。「鉄道記念物」だと。  近づいて。 110形は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院・鉄道省に在籍した蒸気機関車。 150形などと共に、1872年(明治5年)の日本初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された 蒸気機関車5形式10両のうちの1形式で、1両のみが輸入された。 1871年(明治4年)、ヨークシャー社 (Yorkshire Engine Co., Meadow Hall Works) 製 (製造番号164)で、国鉄、私鉄を通して日本唯一のヨークシャー製蒸気機関車であった。  正面から。 主要諸元をウィキペディアより転記。 原形と水タンク増大後の値をスラッシュ( / )の前後に示す。 全長 : 7,004mm/7,194mm 全高 : 3,353mm/3,327mm 軌間 : 1,067mm 車軸配置 : 2-4-0 (1B) 動輪直径 : 1,219mm 弁装置:スチーブンソン式基本型 シリンダー(直径×行程) : 292mm×457mm ボイラー圧力 : 7.7kg/cm2 火格子面積 : 0.74m2 全伝熱面積 : 51.0m2/51.3m2 煙管蒸発伝熱面積 : 46.6m2/46.9m2 火室蒸発伝熱面積 : 4.4m2 ボイラー水容量 : 1.7m3(1914年版形式図による) 小煙管(直径×長サ×数) : 44.5mm×2,565mm×130本 機関車運転整備重量 : 22.31t(1909年版形式図による。1914年版では23.01t) 機関車空車重量 : 18.84t(1914年版形式図による) 機関車動輪上重量(運転整備時) : 15.50t(1909年版形式図による。1914年版では15.88t) 機関車動輪軸重(第1動輪上) : 8.48t(1909年版形式図による。1914年版では8.61t) 水タンク容量 : 2.01m3/2.34m3(増大後は推計値) 燃料積載量 : 0.56t 機関車性能 シリンダ引張力(0.85P): 2,090kg ブレーキ装置 : 手ブレーキ、蒸気ブレーキ(後付け)  1961年(昭和36年)に鉄道記念物に指定され、鉄道開業90周年を記念して開設された 東京都青梅市の青梅鉄道公園に移され、同公園で車体を切開されたままの状態で静態保存 されていたが、2019年(令和元年)8月31日]をもって展示を終了し、青梅鉄道公園から 搬出された。2020年(令和2年)に入りここ、神奈川県横浜市の桜木町駅南側で新たに開業した 複合ビル「JR桜木町ビル」の1階にある商業施設「CIAL桜木町 ANNEX」の 「旧横濱鉄道歴史展示(通称・旧横ギャラリー)」に移設し、切開部分の復元が施行された うえで英国の資料や専門家の協力を基に作成された中等木造客車の実物大レプリカなどの 資料と共に設置され、6月27日の新南口の供用開始とともに公開されたのであった。  「帰ってきた110形機関車」 展示の実物機関車は、1872年の鉄道創時に英国から輸入された蒸気機関車です。 この地に荷掲げされて以来、日本各地で活躍し、2020年に再びここへ戻りました。  「長き航海を経て日本に到着、ここ横浜の地に陸揚げされた。」  「鉄道創業時の機関車」 1871 (明治4)年、英国からス工ズ運河(1869年開通)を経由し、横浜港に5種10両の機関車が 到着しましたこれらの車両は、この地に存在した横浜停車場構内の作業場で組み立てられました。  「受け継がれる鉄道への夢」 憧れの汽車とモノづくり 明治期から、蒸気機関車の疾走する力強い雄姿、そして汽笛の音と煙は、子供たちの興味と 憧れの対象であリ、科学の扉を開く教材でした。  「憧れの汽車とモノづくり 明治期から、蒸気機関車の疾走する力強い雄姿、そして汽笛の音と煙は、子供たちの興味と 「技術者への道憧れの対象であり、科学の扉を開く教材でした。」 昔の製図器・蒸気気関車図面・製図教本等 明治初期から政府は日本人技師の育成に努め、その結果、明治10年代には日本人技師設計による 建造物や、同26年には国産の蒸気機関車を造るまでになった。以降、産業立国として数多くの 優秀な技術者か登場した。」  「夢を載せて走る!鉄道玩具 造らせて遊び、なりきって楽しむ・・・ いつの時代も変わることがない、鉄道玩具に投影する想い」  エスカレーターで2Fに上がると、正面には「STARBUCKS」があった。  2Fから、「110形機関車」を見る。  廻り込んで。  客車を見る。  エスカレーターを下りながら。  ボイラー部分のバルブ、配管。 ここが「運転台」であったのであろう。  レールと車輪。 動輪直径は1,219mm (4ft) 、のちには1,245mm (4ft1in) とされている。 車軸配置2-4-0 (1B) で2気筒単式の飽和式タンク機関車である。 同時に輸入された10両のうちで、最も小柄な機関車であった。 弁装置は当時多かったスチーブンソン式、安全弁はサルター式で、ボイラーの中央上部に 蒸気ドームを有している。 運転台は、前面に風除けを設け、屋根は4本の細い鋼管により支持されるのみで、後部は完全に 開放されていたが、後に後部にも丸窓を設けた風除けを整備している。水タンク高さも原形では 低かったが、1887年(明治20年)から1892年(明治25年)の間に5インチ (127mm) ほど 上に継ぎ足している。 枕木が全く見えないほどの砂利が敷かれていたのであったが・・・。  現在の線路では枕木の上部は見えるのだが・・・。 車輌の速度が上昇し、上部の砂利の飛散が発生するのが理由だったのか?  「双頭レール 1872 (明治5 )年の鉄道創業時は、英国から輸入した錬鉄製の双頭レールが使用されました。 双頭レールは裏返して再使用する予定でしたが、摩耗や腐食などにより再使用 されず、1879 (明治12)年から順次、鋼鉄製の平底レールに置き換えられました。 このレールは1873 (明治6)年、英国のダーリントンで製造され、新橋~横浜間または大阪~神戸間 にて使用するために輸入したものと考えられています。後に日本石油(株)柏崎製油所(新潟県)で 使用され、地元有志の尽力により長年大切に保管されてきました。 レールには標記(ロールマーク)が付せられており、製造者・製造年・発注者の情報が読み取れます。 下の拓本は本展示のロールマークを縮小表示したものです。 ●重量:60lb/yd(29.8kg/m) ●レール1本の全長:24ft(7.32m)」  機関車に連結されている客車は、イギリスから輸入した当時の客車を再現しているのだと。 前後にデッキを有する中央通路式で、室内左右にロングシートが配置されていた。  「鉄道創業時の中等客車(再現) 日本に輸入された客車は、上等車1 0両、中等車40両、緩急車8両の計58両で、全て英国製でした。 外観や車内の構造は上等車、中等車ともにほほ同じで、両端に出入口を兼ねたオープンテッキが あり、車内は中央通路式となっています 展示の客車は、鉄道開業期にM.モーザーが撮影した、横浜停車場に留置中の車両写真、英国製 古典客車図面、車両形式図等の記載寸法を参考に、中等客車として再現しました。 木造の客室部、車輪脇の板バネは新造し、本来は金属製である緩衝器は、木地をろくろ挽きで製作。 他の国内で入手困難な金属部品は英国から輸入した古物を使用しています 車輪の外観は、創業期に用いられ乗り心地に優れているとされる、木製の「マンセルホイール」を イメージし、その造形を施しました。室内照明(オイルランプ)は、古文献や英国製のものを参考に 電気式で再現しています。色彩は、当時の浮世絵、M、モーザー撮影写真のコントラスト、そして 昔の英国車両を参考に配色しました ●客車サイズ:全長7,630mm(緩衝器含む) 全幅約2,21Omm (客室側壁部) ●定員: 24名」  壁面パネルや明治初期の横濱停車場と街の風景を再現したジオラマなど鉄道発祥の地に ちなんだものを多数展示。鉄道ファンならぜひ一度は足を運びたいコーナーでは。 「最初の客車と明治のお客様」 「創業時の客車と出札 新橋~横浜間29kmにおいて、創業時の時刻表では1日9往復で、全線所要時間は53分でした。 当時の人々にとって、馬より速い乗り物で移動することは大変な驚きでした。」 「創業時の客車 客車は全て英国から輸入され、その数は上等車10両(定員18名、サロン客車の定員12名)、 中等車40両(定員22名または24名)、貨物緩急車8両の計58両であった。 中等車のうち、26両は鉄道開業時までに下等車へと改造された。 模型は明治の資料や洋世絵、写真を元に、イメージ、再現したものである。」 ホームに停車中の写真。「鉄道創業期の切符 仮開業時の横浜~品川間の運賃は上等1円50銭、中等1円、下等の料金が50銭で、4~12才の 小児は半額だった。以下略。」  「旅の小物と駅前送迎 明治期、鉄道に乗って旅する人々のスタイルは江戸時代の風情を残しながらも、あらゆる面で 利便性が追求され、現代へとつながる進化が始まりました。」   「旧横濱停車場~乗降場の演出 本施設では、開業時の汽車の発車情景をイメージし、音と光による演出を行なうています。 実際には当時の横浜と新橋の汽車出発時刻は下記の通りで、1日9往復、片道53分の行程でした。 ( 12 : 00と13 : 00発は無し) ■1872 (明治5 )年10月、開業期の汽車発車時刻(横浜、新橋共通) 08 :00、09: 00、10: 00、11 : 00、14 : 00、15 : 00、16 : 00、17 : 00、18 : 00 列車の時刻が迫ってくると、その5分前と2分前に振鈴(鐘)が鳴らされました。 駆け込んで来る乗客も多く、石貼りの停車場内には下駄などの足音が響いていました。 機関車の運転台では動力源の蒸気圧を上げるため、シャベルで石炭を火室に投炭し、 出発の準備をしています。客が乗り終えると、係員が安全のため客室ドアを施錠しました。 定刻に駅長が手笛の合図を発すると、汽笛一声!蒸気と煙を吐きながら、汽車は一路、新橋方面に 動き出すのです。」  「道床の砂利 創業時の道床は主に川砂利が利用され、焼土・細砂・砕石も用いられました。 道床(砂利部)の高さはレールの外側はレール上面まで、内側はレール上面から約5cm下までで、 レールを固定するチェアや枕木は砂利に覆われていました。 現在のように砂利が枕木の上面までとなったのは1906 (明治39 )年以降です。」  明治初期の横濱停車場と街の風景のジオラマ。  別の角度から。  「明治初期の横濱停車場と街の風景 1872 (明治5 )年に開業した日本初の鉄道駅である横浜停車場は、外国人居留地に隣接する 野毛浦の海を埋め立てた現在のこの場所に存在しました。明治初期、厳重な柵に囲まれた 広大なこの鉄道施設は、江戸時代からの生活感が漂う対岸の野毛の街並みとは対照的でした。 柵越しに当時の人々の目に映る機関車や客車、モダンな建築、設備、そこに行き交う洋装の 職員や乗客たちの様子は、まさに西洋の科学技術・文化を知るショーウインドウとなりました。 明治初期の庶民にとって停車場を利用し、汽車に乗車する事は大きな憧れであったことでしよう。 以来、この地は長きにわたって日本の産業や文化の発展を支えていく、重要な場所となって いくのです。」  横濱停車場の駅舎をズームして。  「横濱停車場構内案内圖 明治初期の施設配置 ★現在地 このジオラマおよび案内図の位置 ①駅本屋 1871 (明治4)年竣工。新橋駅舎とほぼ同じ造り。 ②乗降場 長さ90.9mのプラットホーム。 ③造車庫 貨客車用車庫。修繕や組立てにも使用された。 ④荷物積所 貨物や小手荷物の積み卸しが行われたと思われる。 ⑤荷物庫 構内において最大規模の面積を持つ建物。 ⑥三ツ車台 貨物車用の転車台。隣の線路への移動が可能。 ⑦鍛冶所 車両修繕などの金属材料の加工を行なっていた。 ⑧機関車庫 機関車を収納。一般的な扇形でない特殊な形状。 ⑨転車台 蒸気機関車の方向を転換させる装置。直経12m。 ⑩給水塔 蒸気機関車に水を供給するための貯水設備。 ⑪石炭渡所 蒸気機関車に石炭を積み込むための台状の足場。 ⑫倉庫 最初に建てられ、機関車等の組立てを行なった建物。 ⑬石炭庫 蒸気機関車に使用するための石炭貯蔵施設。 ⑭外国人官宅 上級職(技師など)以外の、外国人作業員の官舎。」  「明治の鉄道建設と発展に貢献した人々 お雇い外国人の顔ぶれ 明治政府は殖産興業と富国強兵を推し進めるため、欧米の技術・学問・制度の導入を決定し、 英国をはじめ、大勢の外国をを雇用しました。中でも鉄道関係者は多かったといわれます。 ・エドモンド・モレル ・トーマス・R・シャービントン ・ウォルター・フィンチ・ページ ・フランシス・ヘンリー・トレビシック 鉄道建設に尽力した日本人 鉄道導入の成功と、その後の飛躍的な発展は、政府の役人をはじめ、実業家・技師・職工・職員に ・井上 勝至る、多くの日本人関係者による献身的な努力の賜物でした。 ・高島 喜右衛門 ・佐藤 政養 ・三村 周」  1階に下りて、 蒸気機関車と客車の連結装置。  「銘板」と「案内板」。  「鉄道記念物 110形蒸気機関車 1961(昭和36)年10月14日指定」。  「110形蒸気機関車(110号) 1871(明治4)年、英国のヨークシャー・エンジン社の製造で、1872 (明治5)年の鉄道創業時に 「10号機関車」として新橋、横浜間で使用され、後に「3号機関車」と呼ばれた日本で最も古い 機関車の一つです。 1909 (明治42)年、「110号」に名を改められ、1918 (大正7)年まで各所て活躍し、 廃車後は車体の一部を切開ののち.大言工場内にあった「鉄道参考品陳列所」て技術者育成の教材 として展示されました。1961 (昭和36)年には「鉄道記念物」に指定され、翌年から2019 (令和元)年まで青梅鉄道公園で保存展示されました。 その後、大宮工場にて溶接を使用しない工法で切開箇所を閉腹し、錆の除去や破損箇所の修復を 行い、本機の晩年頃の姿を再現しました。(形状が不明な箇所は資料が残る明治初期の形状を 参考にしました。) そして、2020 (令和2)年、旧横濱停車場であるこの地へ戻りました。 ●機関車全長:7,214mm ●動輪直径: 1,245mm ●動輪配置:1・B・0 ●シリンダ直径x 行程: 299x 432 mm ●機関車重量:運転整備23.04t 空車18.85t ●購入時価格:2,600ポンド(船賃含む) ●使用蒸気圧: 8. Okg/cm2」  「移りゆく野毛山からの景色 桜木町駅近くの野毛山は、昔から横浜の風景を一望できる景勝地でした。 人々は幕末から近代にかけて変貎する街の姿をここから展望してきました。」  「初期の横濱停車場構内とその界隈 1923(大正12)年9月1日、関東大震災発生。」  「鉄道創業時の信号や設備 日本で最初の鉄道は、様々な技術や車両の導入だけでなく、その運用を安全かっ正確に行なう ための仕組みも英国に倣って整備されました。」 「ステンショ周辺の名所と施設 外国人居留地に隣接した横浜停車場の周辺には、昔からの名所とともに、他に先駆けて設置された 最新の施設がありました」  鉄道創業期の遠方信号(再元)。  「鉄道創業期の遠方信号機(再現) これは、日本初の鉄道信号機を実物大で再現したものです。創業当時の信号機は、英国製で 「相図柱」と呼ばれ、木造でした。相図柱は高さ約9.3mの「ホームシグナル」(場内信号機)と、 高さ約6.9mの「ジスタントシグナル」(遠方信号機)の2種類があり、新橋~横浜間ではこの 腕木式信号機が計16基設置されていました。列車への走行指示は、腕木の角度やランプの 光の色で示し、腕木垂直(夜間白色光)は「進行」、腕木水平(夜間赤色光)は「停止」を意味 しました。この信号機は設置当初、ランプの昇降装置が装備されておらず、はしごを登って 設置、点火していました。」  外に出ても、展示品が外に向かって。 「初代鉄道建築師長 エドモンド・モレル」。  「エドモンド・モレル」。窓ガラスが反射して・・・。  「旧横濱鉄道歴史展示 この地に存在した、日本初の鉄道駅「横濱停車場」の様子と横浜~新橋間を駆け抜けた機関車や 客車、そして新たな時代を「鉄道」という文明の利器によって切り拓いた、明治の先人達の活躍を 紹介します。」  「鉄道創業時に使用され蒸気機関車 展示の110形蒸気機関車について 1871 (明治4)年 英国にて製造され、日本に輸入。 1872 (明治5)年 鉄道創業時、10号として運用。 1876 (明治9)年 機関車の番号を3に改番。 1909 (明治42)年 形式称号改正で110形となる。 1923 (大正12)年 廃車(諸説あり)後、大宮工場に展示。 1961 (昭和36)年 鉄道記念物に指定。 1962 (昭和37)年 青梅鉄道公園へ移転。 2020 (令和2)年 この地へ移り、屋内展示となる。」  「英国から輸入された最初の客車 再現された創業時の客車 輸入された客車は、上等車10両(定員18人)、中等車40両(定員22か24人)、荷物緩急車8両の 計58両でした。構造は前後にデッキを有する中央通路式で、室内左右にロングシートが配置 されていました。開業時に中等客車を改造し、26両を下等客車としました。展示の客車は 英国や、明治期の資料を元に再現した中等客車です。」  「この地に存在した日本初の鉄道駅「横濱停車場」 旧横濱停車場と桜木町駅 1872 (明治5)年 横濱停車場がこの地に開業。 1915 (大正4)年 横浜駅は移転、桜木町駅に改名。 1923 (大正12)年 関東大震災にて初代駅舎消失。 1927 (昭和2)年 2代目桜木町駅舎が完成。 1964 (昭和39)年 根線開通に伴い、駅舎を改築。 1989 (平成元)年 3代目駅舎は高架下駅となる。」  現在の地図に重ねた鉄道創業期の横濱停車場。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.09.01 08:00:20

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|