|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

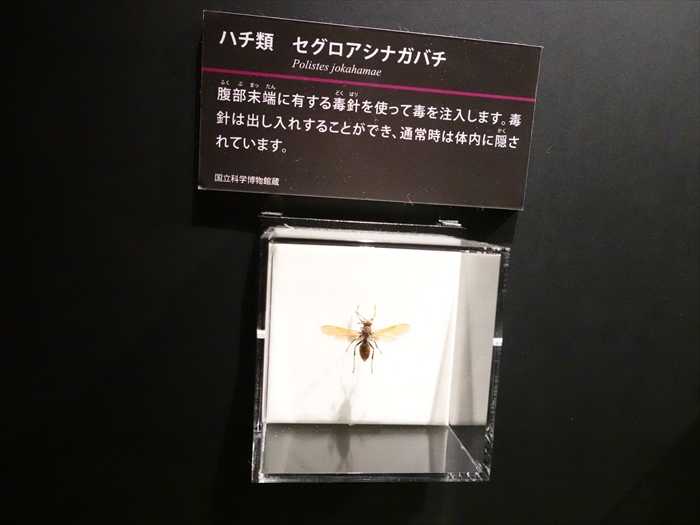

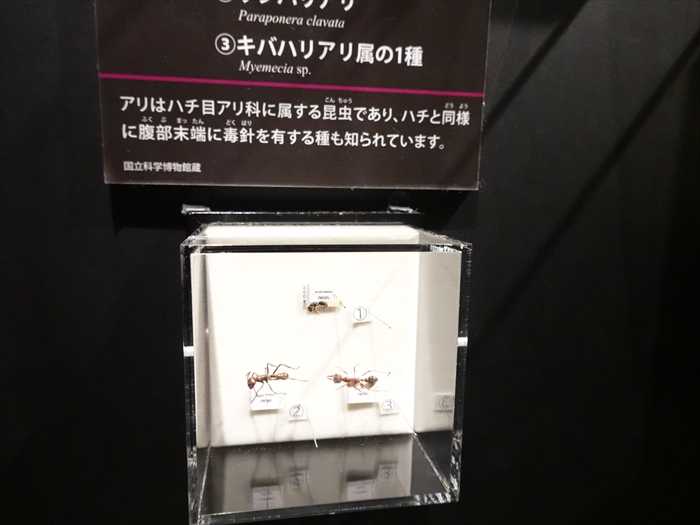

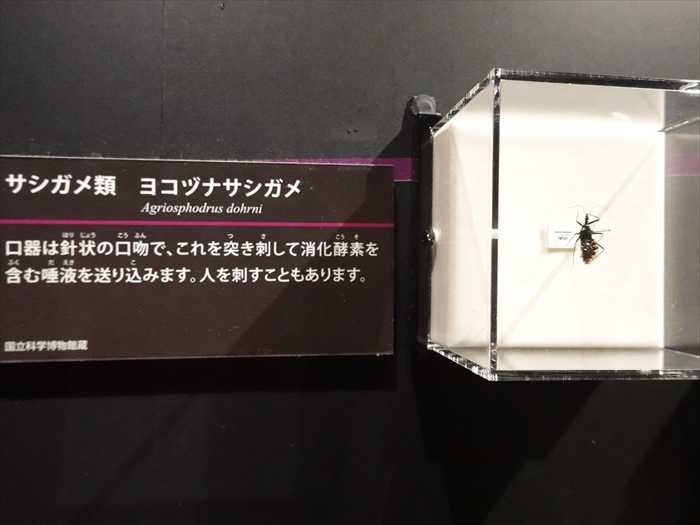

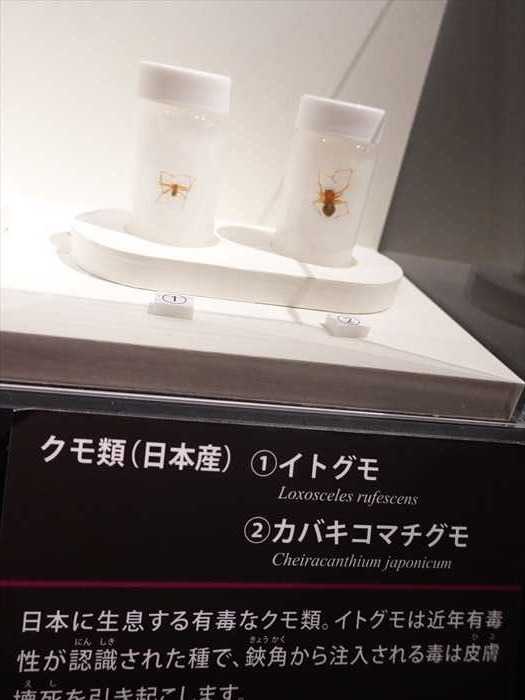

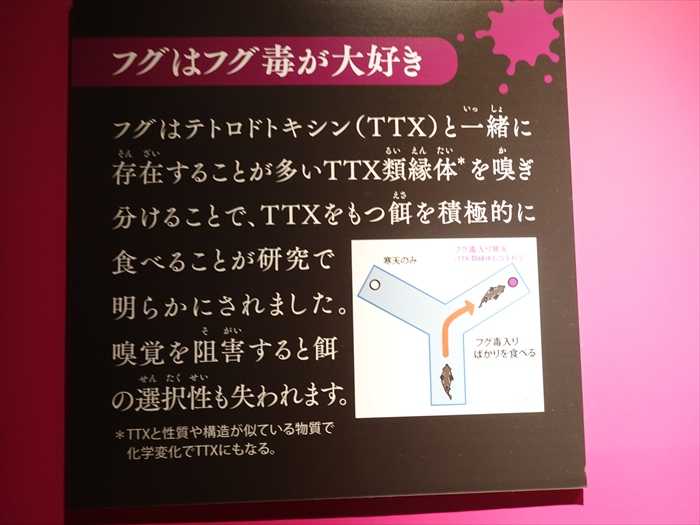

「動物の毒のいろいろ

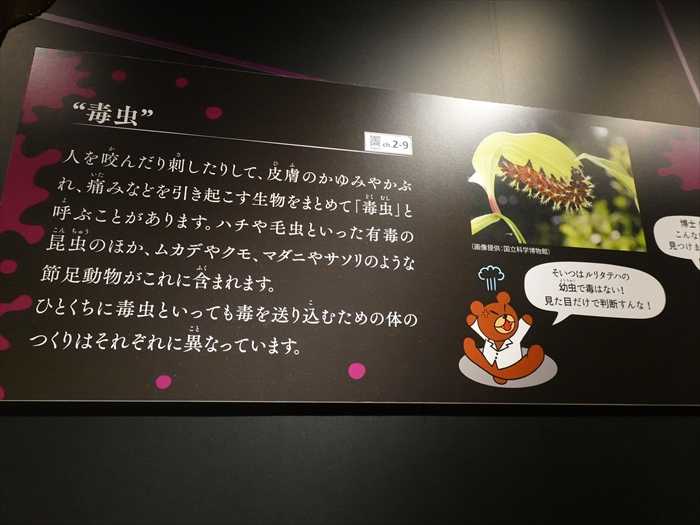

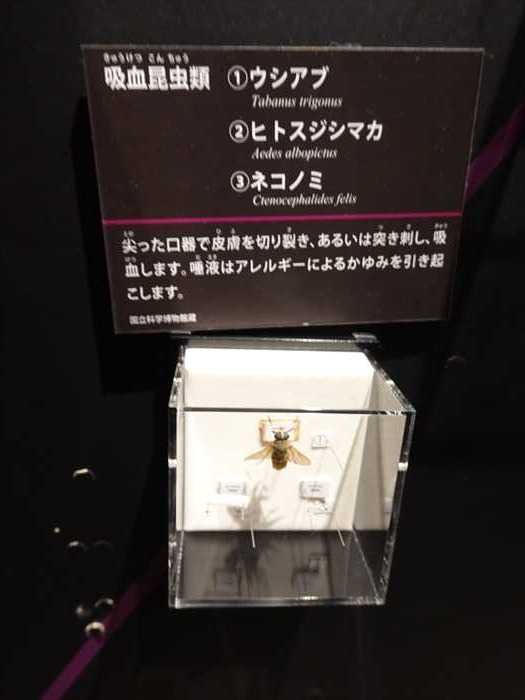

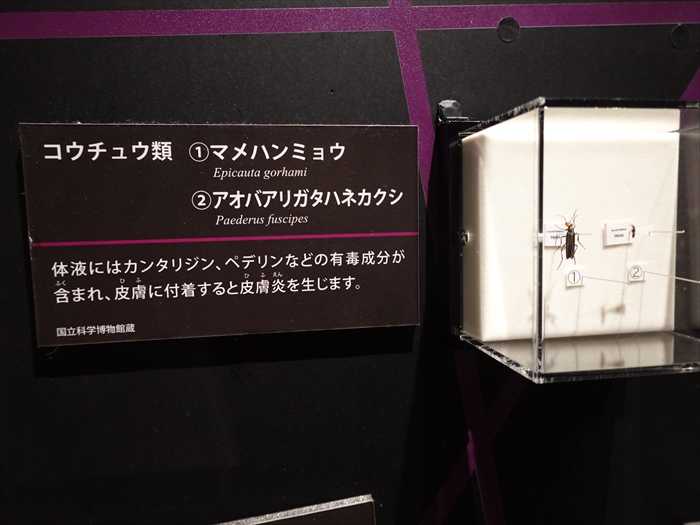

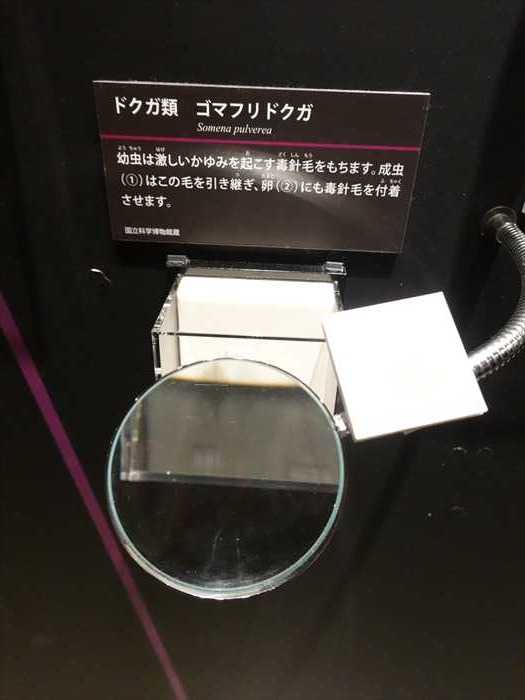

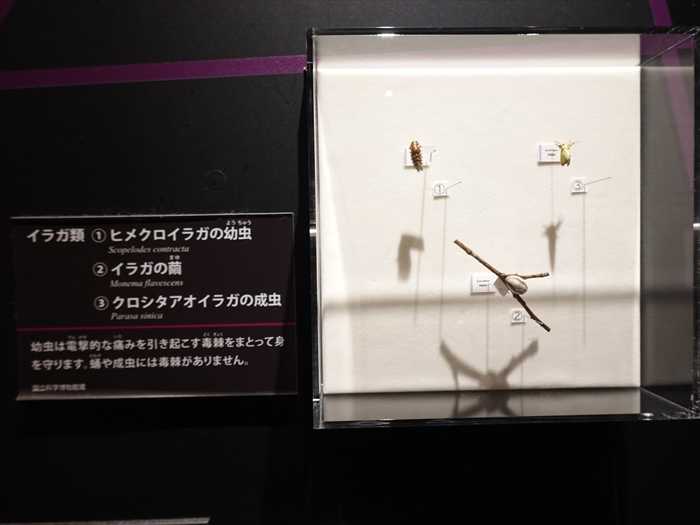

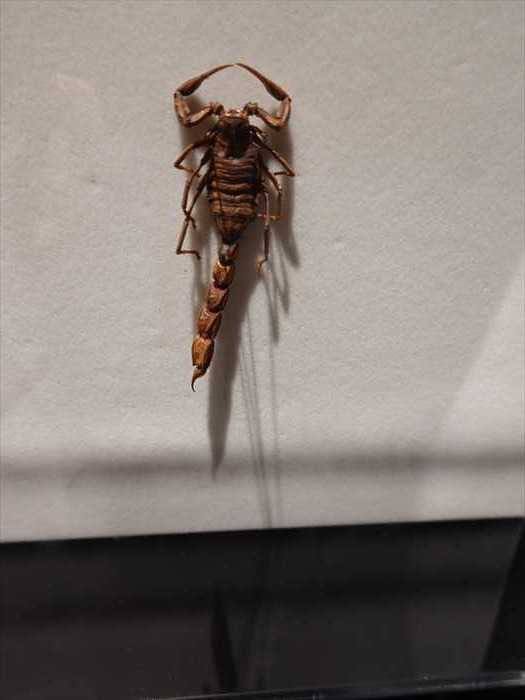

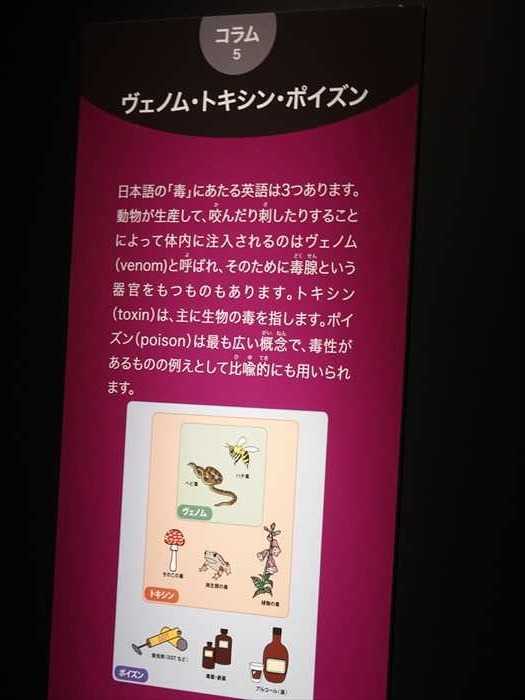

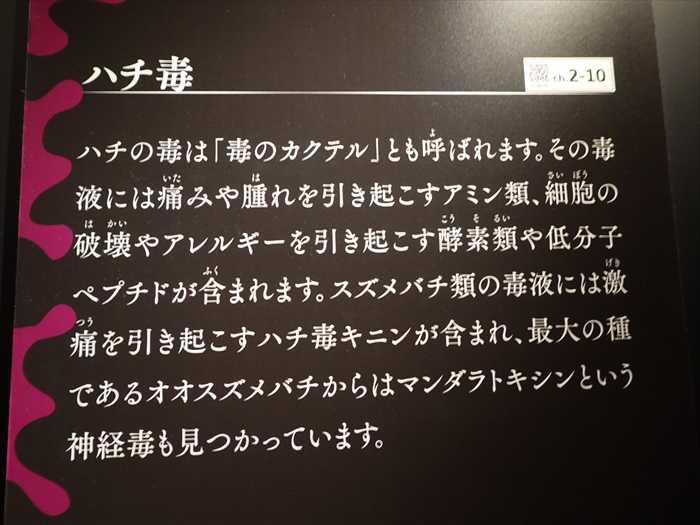

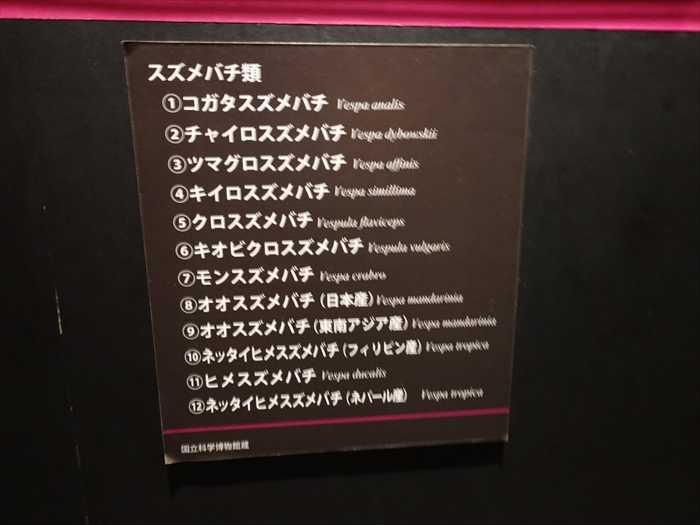

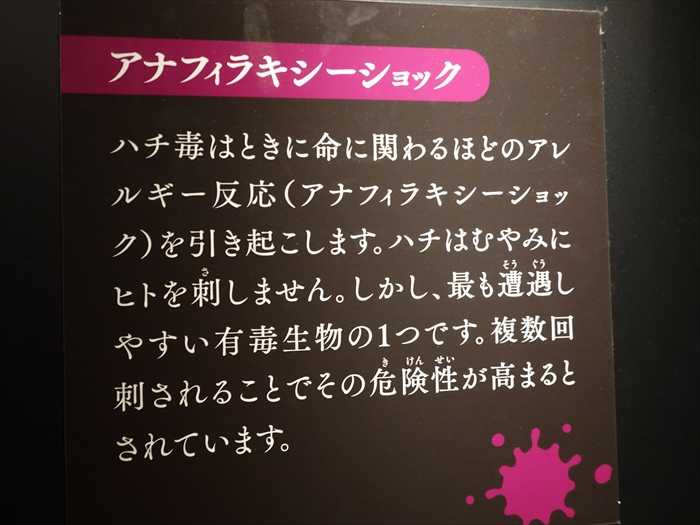

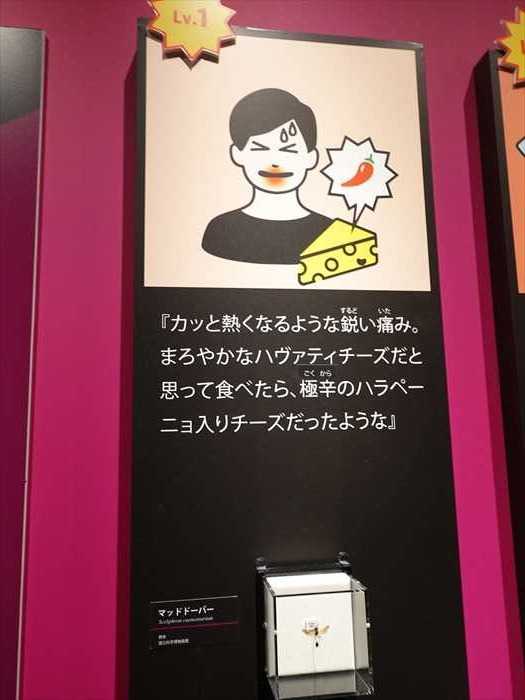

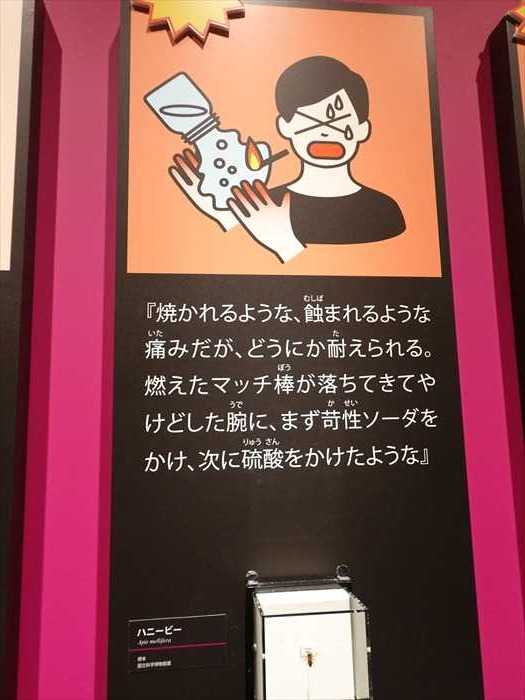

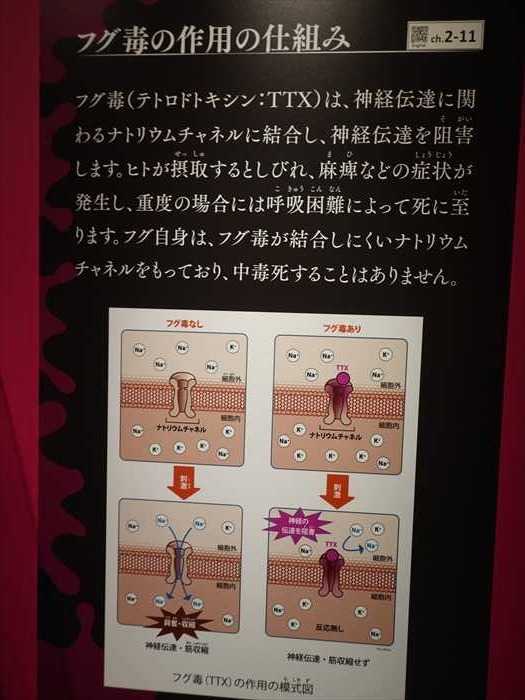

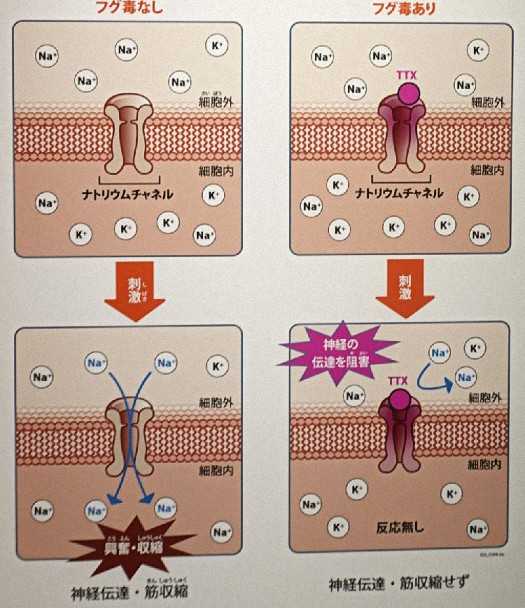

地球上には20万種を超える有毒動物がいます。これらの有毒動物には、身を守るだけでなく、 獲物を捕らえるために毒を用いるものもいます。有毒動物の毒の成分や毒牙・針なとの毒の 注入器は、その用途に応じて、多様に、そして巧妙に進化してきました。」  「ハチ類 セグロアシナガバチ 腹部末端に有する毒針を使って毒を注入します。毒針は出し入れすることができ、通常時は 体内に隠されています。」  「キバハリアリ属の1種 アリはハチ目アリ科に属する昆虫であリ、ハチと同様に腹部末端に毒針を有する種も 知られています。」  「サシガメ類 ヨコヅナサシガメ ロ器は針状の口吻で、これを突き刺して消化酵素を含む唾液を送り込みます。 人を刺すこともあります。」  「クモ類 オオツチグモ科の1種(アメリカ大陸産タランチュラ) 牙状の鋏角(きょうかく)から毒液を注入するほか、アメリカ大陸産の種は体にまとう有毒の 刺激毛を飛ばします。 輸入バナナに付着していた個体」  近づいて。  「クモ類(日本産 ①イトグモ ②カバキクモチグモ 日本に生息する有毒なクモ類。イトグモは近年有毒性が認識された種で、鋏角から注入される 毒は皮膚壊死を引き起こします。」  「”毒虫” 人を咬んだり刺したりして、皮膚のかゆみやかぶれ、痛みなどを引き起こす生物をまとめて 「毒虫」と呼ぶことがあります。ハチや毛虫といった有毒の昆虫のほか、ムカデやクモ、 マダニやサソリのような節足動物がこれに含まれます。 ひとくちに毒虫といっても毒を送り込むための体のつくりはそれぞれに異なっています。」  「マダ二類 シュルツェマダニ 針状の鋏角を皮膚に突き刺して吸血します。唾液には麻酔成分が含まれます。」  「吸血昆虫類 ①ウシアブ ②ヒトスジシマカ ③ネコノミ 尖ったロ器で皮膚を切り裂き、あるいは突き刺し、吸血します。 唾液はアレルギーによるかゆみを引き起こします。」  「毒虫ではない虫 ①ハサミムシの1種 ②ハナアブの1種 サソリなとを連想させるハサミムシやハチとよく似たハナアブなど、見た目だけで有毒生物と 間違われている虫もいます。」  「コウチュウ類 ①マメハンミョウ ②アオバアリガタハネカクシ 体液にはカンタリジン、ペデリンなどの有毒成分が含まれ、皮膚に付着すると 皮膚炎を生じます。」  「ドクガ類 ゴマフリドクガ 幼虫は激しいかゆみを起こす毒針毛をもちます。成虫(①)はこの毛を引き継ぎ、卵(②)にも 毒針毛を付着させます。」  レンズを通して。  「イラガ類 ①ヒメクロイラガの幼虫 ②イラガの繭 ③クロシタアオイラガの成虫 幼虫は電撃的な痛みを引き起こす毒棘をまとって身を守ります。 蛹や成虫には毒棘がありません。」  「サソリ類 キョクトウサソリ科の1種 後腹部(尾部)末端の鉤状の毒針を突き刺し、毒液を注入します。」  ズームして。  「ムカデ類 トビズムカデ 牙状に発達した顎肢(がくし)で咬みつき、セロトニンやヒスタミンを含む毒液を注入します。」  「トビズムカデ」をズームして。  「ヴェノム・トキシン・ポイズン 日本語の「毒」にあたる英語は3つあります。動物が生産して、咬んだり刺したりすることに よって体内に注入されるのはヴェノム(venom)と呼ばれ、そのために毒腺という器官をもつ ものもあります。トキシン(toxin)は、主に生物の毒を指します。ポイズン(poison)は最も広い 概念で、毒性があるものの例えとして比喩的にも用いられます。」  「ハチ毒 ハチの毒は「毒のカクテル」とも呼ばれます。その毒液には痛みや腫れを引き起こすアミン類、 細胞の破壊やアレルギーを引き起こす酵素類や低分子ペプチドが含まれますスズメバチ類の 毒液には激痛を引き起こすハチ毒キニンが含まれ、最大の種であるオオスズメバチからは マングラトキシンという神経毒も見つかっています。」  「スズメバチ類」。  「スズメバチ類 ①コガタスズメバチ ②チャイロスズメバチ ③ツマグロスズメバチ ④キイロスズメバチ ⑤クロスズメバチ ⑥キオビクロスズメバチ ⑦モンスズメバチ ⑧オオスズメバチ(日本産) ⑨オオスズメバチ(東南アジア産) ⑩ネッタイヒメスズメバチ(フイリピン産) ⑪ヒメスズメバチ ⑫ネッタイヒメスズメバチ(ネパール産)」  「アナフィラキシーショック ハチ毒はときに命に関わるほとのアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を引き起こします。 ハチはむやみにヒトを刺しません。しかし、最も遭遇しやすい有毒生物の1つです。 複数回刺されることでその危険性が高まるとされています。」  「シュミット指数」。  「シュミット指数 どのハチに刺されるのが一番痛いのか。自らハチに刺されてみることで痛みを数値化し、 比較可能としたものがシュミット指数です。考案者のジャスティン・シュミット博士(1947- )は この研究で「人々を笑わせ考えさせた研究」に対して贈られるイグノーベル賞を2015年に 受賞しています。ここではシュミット指数のレベル別にハチを紹介します。」 「ちなみに共同受賞したマイケル・スミス博士によると、刺されて一番痛い場所は 「鼻の穴」らしいです。」  『LV.1 カッと熱くなるような鋭い痛み。まろやかなハヴァテイチーズだと思って食べたら、 極辛のハラベーニョ入りチーズだったような』。  「ハニービー」  『LV.2 焼かれるような、蝕まれるような痛みだが、どうにか耐えられる。 燃えたマッチ棒が落ちてきてやけどした腕に、まず苛性ソーダをかけ、次に硫酸をかけたような』  「カウキラー」  『LV.3 ガーンと来た爆発的な痛みが延々と続き、気が狂ったような叫び声を上げることになる。 高温の油が鍋からこぼれて手全体にかかってしまったような』  「タランチュラホーク」。  『LV.4 目がくらむほど凄まじい電撃的な痛み。泡風呂に入浴中、通電しているヘアドライヤーを 浴槽に投げ込まれて感電したみたいだ』  「マッドドーバー」  「フグ毒の作用の仕組み フグ毒(テトロドトキシン: TTX )は、神経伝達に関わるナトリウムチャネルに結合し、 神経伝達を阻害します。ヒトが摂取するとしびれ、麻痺なとの症状が発生し、重度の場合には 呼吸困難によって死に至ります。フグ自身は、フグ毒が結合しにくいナトリウムチャネルをもって おり、中毒死することはありません。」  「フグ毒(TTX)の作用の模式図 フグが持つ毒は、1900年代初頭に日本を中心として研究が始まり、テトロドトキシンと そしてNaチャンネルは神経伝達を担う基本分子であるから、当然フグの神経や筋肉組織にも  いろいろな「フグ」。  「トラフグ」。  「ヒガンフグ」。  「シロサバフグ 日本周辺の個体は無毒」。  「フグはフグ毒が大好き」。  「フグはフグ毒が大好き フグはテトロドトキシン(TTX)と一緒に存在することが多いTTX類縁体、を嗅ぎ分けることで、 TTXをもっ餌を積極的に食べることが研究で明らかにされました。 嗅覚を阻害すると餌の選択性も失われます」  右は「クサフグ」(開腹)そして中央奥に説明図。  左は「オオツノヒラムシ」。  「オオツノヒラムシ フグ毒をもちます。クサフグなどによく食べられることが研究で明らかにされています。」  テトロドトキシン(TTX)はフグ毒といわれるが、フグの体内で作られるわけではなく、 海底の細菌によって作られたものが食物連鎖によって濃縮されたものであり、その証拠に、 問題の細菌を含まない海水を用いて人工の餌で育てた養殖フグにはテトロド トキシンは 含まれていないとのことを再学習したのであった。 しかし、この養殖方法は、完全に無毒化できると確立されたものではないので、残念ながら 実用に至っていないのだとも。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.03.09 21:37:18

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|