|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

「ペリー記念館」、「ペリー公園」を後にして、「ペリーロード」まで戻る。

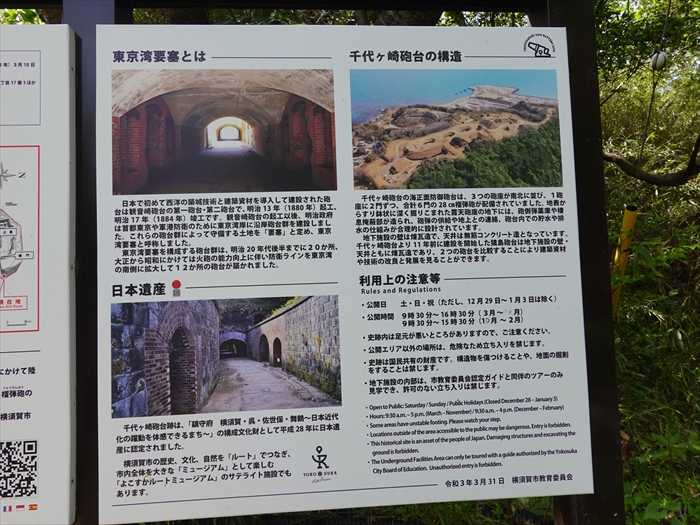

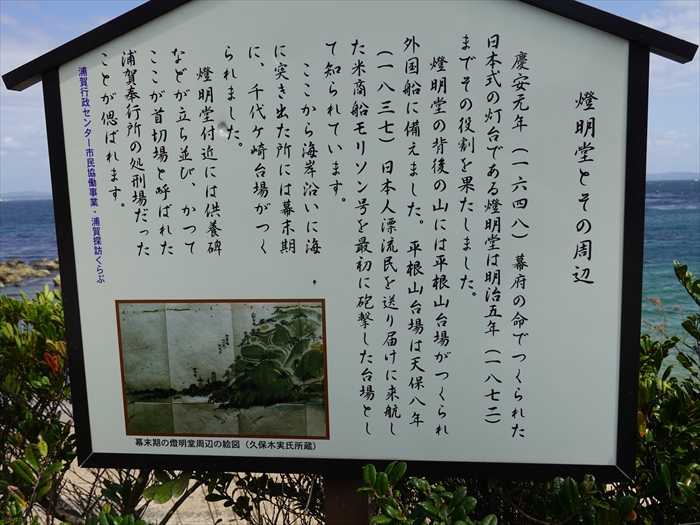

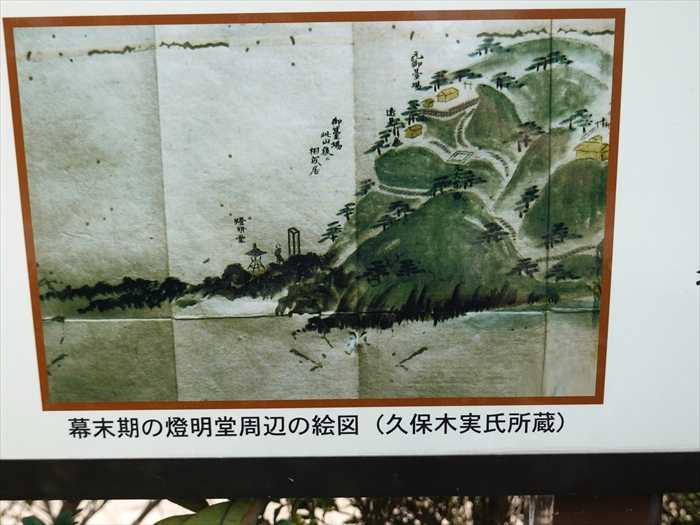

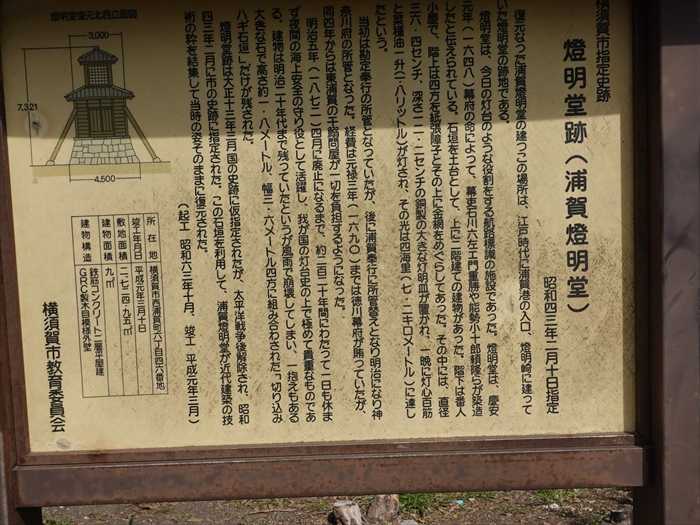

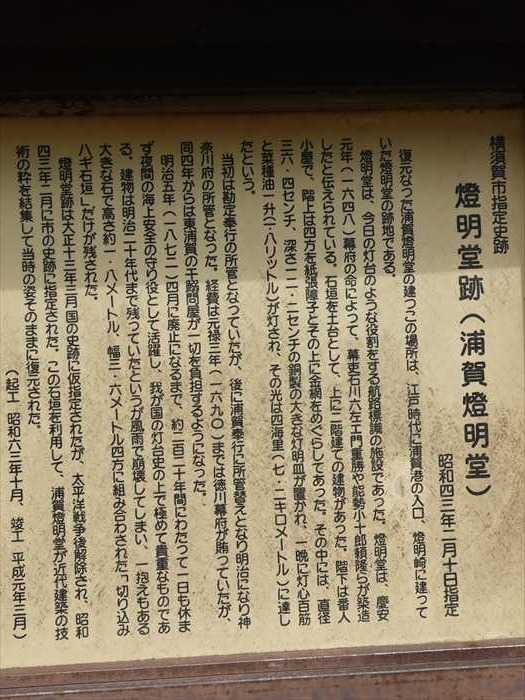

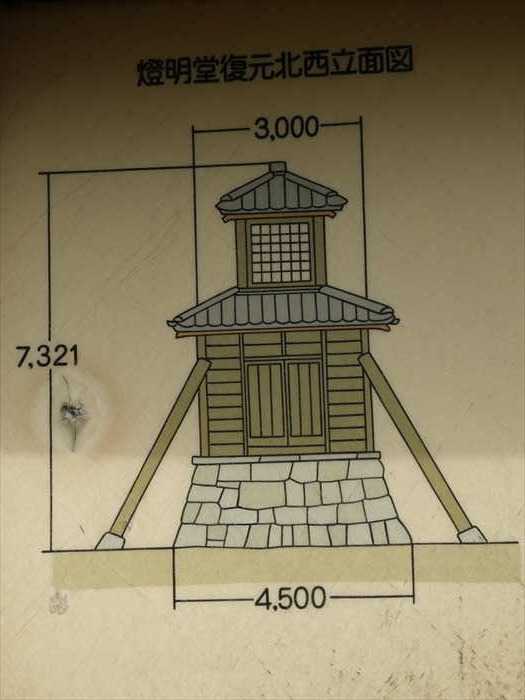

遊歩道の巨大なヤシの木。「カナリーヤシ」であろうか? アフリカ西海岸、カナリア諸島原産なのでこの名がある。宮崎県の公式ページによると、 病害虫に強く長寿なことから、不死鳥(フェニックス)の名前が付けられたとされる とウィキペディアより。  その奥が久里浜海岸。  巨大なヤシの木に近づいて。 存在感があり、南国イメージがあふれる代表的なヤシ。  先ほど歩いて来た「ペリーロード」を浦賀方面に戻る。 「開国橋」交差点。  「開国橋」。  再び下を流れる「平作川」上流を望む。  次の目的地の「千代ケ崎砲台跡」に向かってひたすら引き返す。  前方に「川間隧道」の久里浜側の入口を再び見る。  「川間隧道」を左に見ながら旧道を進むと前方に「長瀬隧道」。 完成 1930年(昭和5年) 改修 1971年(昭和46年) 全長 51.5m 幅 5.8m 高さ 5.4m  「長瀬隧道」の久里浜側入口左にあった地蔵様。 なんだか太目のおばさんに見えたのであった。下には「交通安全」と記されていた。 この場所で過去に交通事故が発生したのであろうか?  「長瀬隧道」を通過し、「千代ケ崎砲台跡」方面の道路と交差するT字路まで戻る。 後に訪ねた「浦賀燈明堂」案内板が左手に。 「浦賀燈明堂 灯台の先柤というべき施設で、慶安元年(1648年)幕府の命により建てられました。 菜種油を灯火の原料とし遠くまで照らすことで浦賀港に入ってくる船の安全を守りました。 明治2年(1869年)日本初の洋式灯台である観音崎灯台が建設されたことによって燈明堂は 役割を終え、建設から約220年過ぎた明治5年(1872年)に廃止となりました。 現在は、残った石垣の上に当時の外觀が復元されております。」 「燈明堂跡」まで約600mと。  「千代ケ崎砲台跡」はここを右手に進み、坂道をひたすら上って行った。  「千代ケ崎砲台跡駐車場」案内板。 「土日祝のみ」、「閉場」の文字があったが、この時点では気が付かなかった。  急な坂道を息を切らせながら上って行った。 「国史蹟 東京湾要塞跡 千代ケ崎砲台跡」案内板があった。  そして前方には「関係者以外 立入禁止」札がロープにぶら下がっていたのであった。 スマホで調べてみると 『国史跡東京湾要塞跡千代ヶ崎砲台跡は土曜日・日曜日・祝日に公開を行っております。』と。 この日は、4月16日(火)の平日であったのだ。事前調査不足を痛感!!  次回のチャレンジを誓って「文化財説明板」の写真を撮影。  「国指定史跡東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡 千代ヶ崎砲台は、江戸時代後期に会津藩により台場が造られた平根山に、明治25年(1892年)から 明治28年(1895年)にかけて陸軍が建設した西洋式の砲台です。 東京湾内湾口を防御する観音崎砲台の援助や、浦賀湾前面海域への防御、また久里浜から上陸した 敵に対する防御が任務で、榴弾砲の海正面防御砲台と臼砲・加農砲・機関砲からなる 陸正面防御砲台で構成されています。 築造当初の姿を良好にとどめていること、日本の近代の軍事や築城技術を理解するうえで重要で あることから、猿島砲台跡(横須賀市猿島1番)とあわせて平成27年(2015年)に国の史跡に 指定されました。」  「東京湾要塞とは 日本で初めて西洋の築城技術と建築資材を導入して建設された砲台は観音崎砲台の第一砲台・ 第ニ砲台で、明治13年(1880年)起工、明治17年( 1884年)竣工です。観音崎砲台の起工以後、 明治政府は首都東京や軍港防衛のために東京湾岸に沿岸砲台群を建設しました。これらの砲台群に よって守備する土地を「要塞」と定め、東京湾要塞と呼称しました。 東京湾要塞を構成する砲台群は、明治20年代後半までに20か所、大正から昭和にかけては火砲の 能力向上に伴い防衛ラインを東京湾の南側に拡大して12か所の砲台が築かれました。」 日本遺産 千代ヶ崎砲台跡は、「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴~日本近化の躍動を体感できるまち~」の 構成文化財として平成28年に日本遺産に認定されました。 横須賀市の歴史、文化、自然を「ルート」でつなぎ、市内全体を大きな「ミュージアム」として 楽しむ「よこすかルートミューシアム」のサテライト施設でもあります。 千代ヶ崎砲台の構造 千代ヶ崎砲台の海正面防御砲台は、3つの砲座が南北に並び、1砲座に2門すっ、合計6門の28cm 榴弾砲が配備されていました。地表からすり鉢状に深く掘りこまれた露天砲座の地下には、 砲側弾薬庫や棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)が造られ、砲弾の供給や地上との連絡、砲台内での 貯水や排水の仕組みが合理的に設計されています。 地下施設の壁は煉瓦造で、天井は無筋コンクリート造となっています。 千代ヶ崎砲台より11年前に建設を開始した猿島砲台は地下施設の壁・天井ともに煉瓦造であり、 2つの砲台を比較することにより建築資材や技術の改良と発展を見ることができます。 利用場の注意等 ・公開日 土・日・祝(ただし、12月29日~ 1月3日は除く) ・公開時間 9時30分~ 16時30分( 3月~9月) 9時30分~ 15時30分( 10月~ 2月) ・史跡内は足元が悪いところがありますので、ご注意ください。 ・公開工リア以外の場所は、危険なため立ち入りを禁じます。 ・史跡は国民共有の財産です。構造物を傷つけることや、地面の掘削をすることは禁じます。 ・地下施設の内部は、市教育委員会認定ガイドと同伴のツアーのみ見学でき、許可のない 立ち入りは禁じます。  再チャレンジを期し、引き返す。 下り坂から浦賀湾入口の「横須賀市鴨居2丁目」の住宅街を見る。  さらに下ると、眼下に「川間ドック跡」が見えた。 白い高層マンションは「ヴェラシス浦賀1番館~3番館」。  突き当りを右に折れ、「燈明堂200M」に向かって進む。 右側には公衆トイレも設置されていた。  そして「横須賀市指定史跡 燈明堂跡」に到着。 横須賀市西浦賀6丁目。  左手奥には石柱、石碑が。  「名号碑(題目供養塔 )」 天保11(1840)年7 月建立 。 角柱、高さ台座を含め約4m。 前面:南無妙法蓮華経 右側面:「一切業障海」「皆従妄想生」 左側面:「衆罪如霜露」「恵日能削除」 (海のように広がっている悟りの邪魔になるすべての悪行は、皆正しくな い考えから生まれる。 多くの罪は霜や露のようなものであり、あたかも 太陽の光が万物を均等に照らし、霜や露を 消し去るように、仏の知恵は すべてにわたって、広く一切の生物の上に行きわたり、その 生物が犯した全ての罪を消滅する。)と。 裏面:干辰天保十一歳次庚子七月中浣八鳥 願主 東耀山 日鳴(花押) 法界平等・・・松崎屋與兵衛 台座前面:「海上安全」  廻り込んで正面から。  「千代岬瘞骨(えいこつ)志碑」。 浦賀奉行浅野中務少輔長祚(ながよし)が嘉永二(一八四九)年二月に建立した碑。 「千代岬台場建設中に出土した人骨を供養したもので、弘治二年(ー五五六)十月に房州から 攻め入った里見氏と小田原北条氏との合戦の戦死者と推測される」と記されていますが、 この付近で合戦があったとする記録はなく、確たる資料も見当たらないと。  そしてこちらは 「地蔵菩薩像」 燈明堂付近はかつて浦賀奉行所の処刑場だったといわれ、首切場とも呼ばれた。 地蔵菩薩像は、死者を供養するために建立された、物流の拠点として栄えた浦賀の 回船問屋などが海難者を供養するために建てたというニつの説があるとのこと。 天保11(1840)年10 月建立 丸彫、 像高さ 71 ㎝、基壇高さ 142 ㎝ 基壇前面:種種重罪三逆消滅 自他平等即身成佛(観音経秘鍵偈・観音経の秘密の奥義、経などの 中に韻文の形で仏の徳を賛嘆し教理を述べたもの) 基壇右側面:天保十一庚子年十月 東福寺祥麟(花押) 基壇左側・背面に発願元、願主、世話人など 90 名程の名がある。  「燈明堂とその周辺 慶安元年(一六四八)幕府の命でつくられた日本式の灯台である燈明堂は明治五年(一八七二)まで その役割を果たしました。 燈明堂の背後の山には平根山台場がつくられ外国船に備えました。平根山台場は天保八年 (一八三七)日本人漂流民を送り届けに来航した米商船モリソン号を最初に砲撃した台場として 知られています。 ここから海岸線沿いに海に突き出た所には幕末期に、千代ヶ崎台場がつくられました。 燈明堂付近には供養碑などが立ち並び、かつてここが首切場と呼ばれた浦賀奉行所の処刑場 だったことが偲ばれます。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」  「幕末期の燈明堂周辺の絵図」。  南側の海岸線を見る。  ズームして。  「浦賀水道」越しに房総半島の山々を見る。  上総湊~浜金谷方向を望む。  「燈明堂」に向かって狭い遊歩道を進む。  「燈明堂にようこそ」  燈明堂跡及び周辺地域 昭和43年2月10日指定 燈明堂は慶安元年(1648年)から明治5年(1872年)まで、浦賀に出入りする船の安全を守った 燈台です。 この史跡を郷土の宝として、また歴史の学習や憩いの場として活用し、私たちの子孫に受け継いで いくために、次のことを守ってください。 ・・・以下 略・・・  この史跡は、燈明堂跡とその周辺の土地を指定しています。 指定地内には、築造当時から残る石垣とその上に復元した燈明堂のほかに、3基の石碑が 建立しています。 ①地蔵菩薩像供養塔 天保11年(1840年)建立 死者を供養する碑で、台石左側面から裏面には世話人願主名が記されています。 ②題目塔 天保11年(1840年)建立 大きく「南無妙法蓮華経」の髭題目が刻まれた碑です。 ③千代岬瘞骨(えいこつ)志碑 嘉永2年(1849年)建立 碑文には千代ヶ崎台場の工事中に出土した人骨を埋葬したこと、その他に北条氏と里見氏の 合戦による戦死者ではないかと推測していることが記されています。 横須賀市教育委員会」  「燈明堂」位置図。  浦賀湾越しに東浦賀2丁目方向の街並みを望む。  その右側には「かもめ団地」。  そして「燈明堂」。 横須賀市西浦賀6丁目46番地。  「横須賀市指定史跡 燈明堂跡(浦賀燈明堂) 昭和43年2月10日指定」  復元なった浦賀燈明堂の建つ、この場所は、江戸時代に浦賀港の入口、燈明崎に建っていた 燈明堂跡地である。 燈明堂は、今日の灯台のような役割をする航路標識の施設であった。燈明堂は、慶安元年 (1648)幕府の命によって、幕史石川文左衛門重勝や能勢小十郎頼隆らが築造したと 伝えられている。石垣を土台にして、上に二階建ての建物があった。階下は番人小屋で、階上は 四方を紙張障子とその上に、金網をめぐらしてあった。その中には、直径36.4cm、 深さ12.2cmの銅製の大きな燈明皿が置かれ、一晩に、灯心百筋と菜種油一升(1.8リットル)が 灯され、その光は四海里(7.2km)に達したという。 当初は勘定奉行の所管となっていたが、後に、浦賀奉行に所管替えとなり明治になり、神奈川府の 所管となった。経費は元禄3年(1690)までは、徳川幕府が賄っていたが、同四年から、東浦賀の 干鰯問屋が、一切を負担するようになった。 明治5年(1872)4月に廃止になるまで、約220年間にわたって、1日も休まず夜間の海上安全の 守り役として活躍し、我が国の灯台史の上で、極めて貴重なものである。 建物は明治20年代まで残っていたというが風雨で崩壊してしまい、一抱えもある、大きな石で、 高さ約1.8m、幅3.6m、四方に組み合わされた「切り込みハギ石垣」だけが残された。 燈明堂跡は、大正13年3月、国の史跡に仮指定されたが、太平洋戦争後解除され、昭和43年2月に 市の史跡に指定された。 この石垣を利用して、浦賀燈明堂が近代建築の粋を結集して、当時の姿そのままに復元された。 (起工 昭和63年10月、竣工 平成元年3月) 横須賀市教育委員会」 上記の本文では、この燈明堂は“灯心百筋と菜種油一升"と記載されていたのですが、本来は 干鰯問屋が干鰯を作った時に出て来る魚油が正しいのだとのネット情報もあったが・・。  「燈明堂復元北西立面図」。 □3m☓高さ7.321m と。  燈明堂の先には岩場が拡がっていた。  岩場上から松の樹に囲まれた「燈明堂」を見上げて。  岩場を移動して「燈明堂」を振り返る。  ズームして。  山から突き出たこの構造物は? 神奈川県立観音崎公園の「戦没船員の碑」の先端が見えたのであっただろうか?  浦賀水道を巨大な貨物船が航行。 RORO船 「 第三はる丸 」 ( 大王海運 )か。 RORO船👈️リンク のROROとは「Roll on Roll off」の略で、直訳すると「乗せて降ろす」を 意味します。 RORO船は今、2024年に懸念されている物流問題の対策として、注目されている存在なのだ。  「RORO船」と小型船が行き交う。  再び岩場越しに「かもめ団地」をズームして。  千葉県君津市にある日本製鉄㈱の東日本製鉄所をズームして。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.17 06:40:21

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|