|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

この日も急な坂道を息を切らせながら上って行ったのであった。

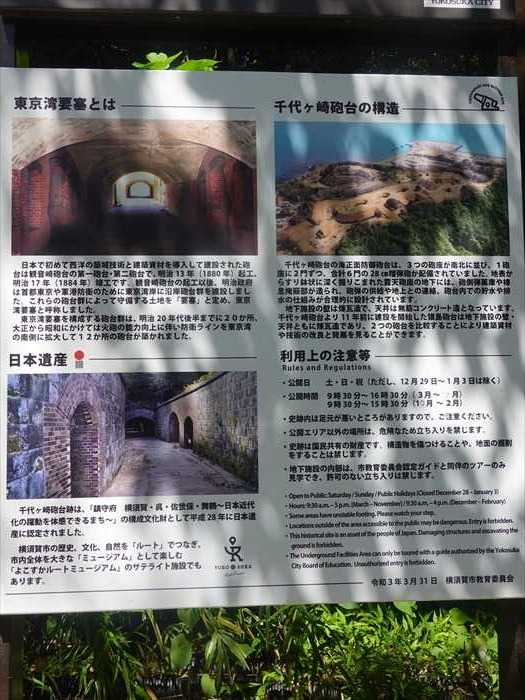

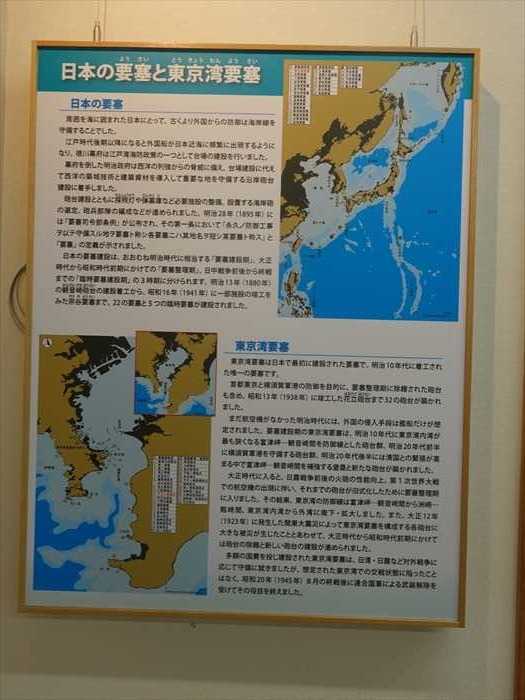

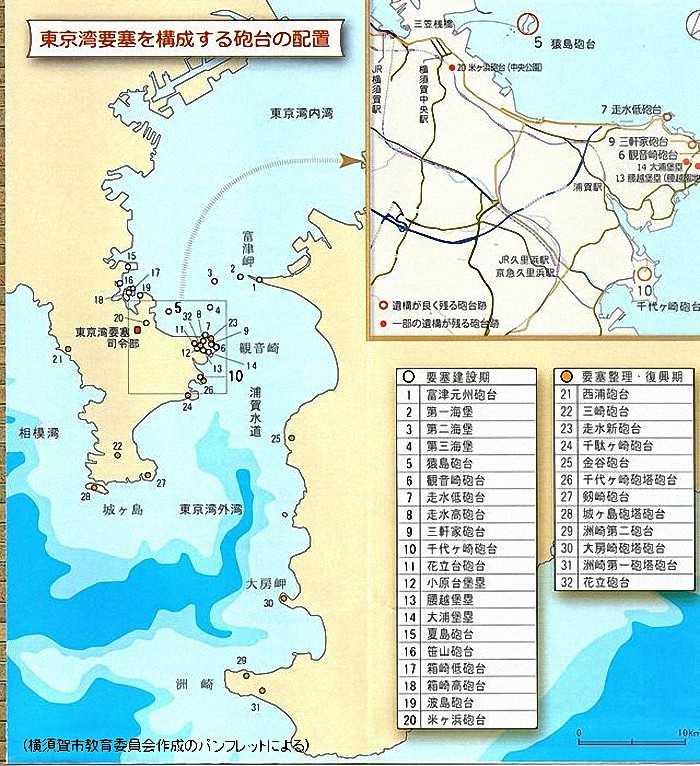

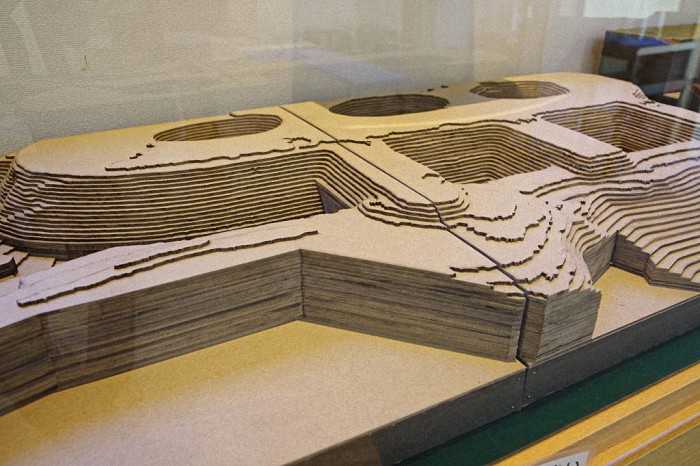

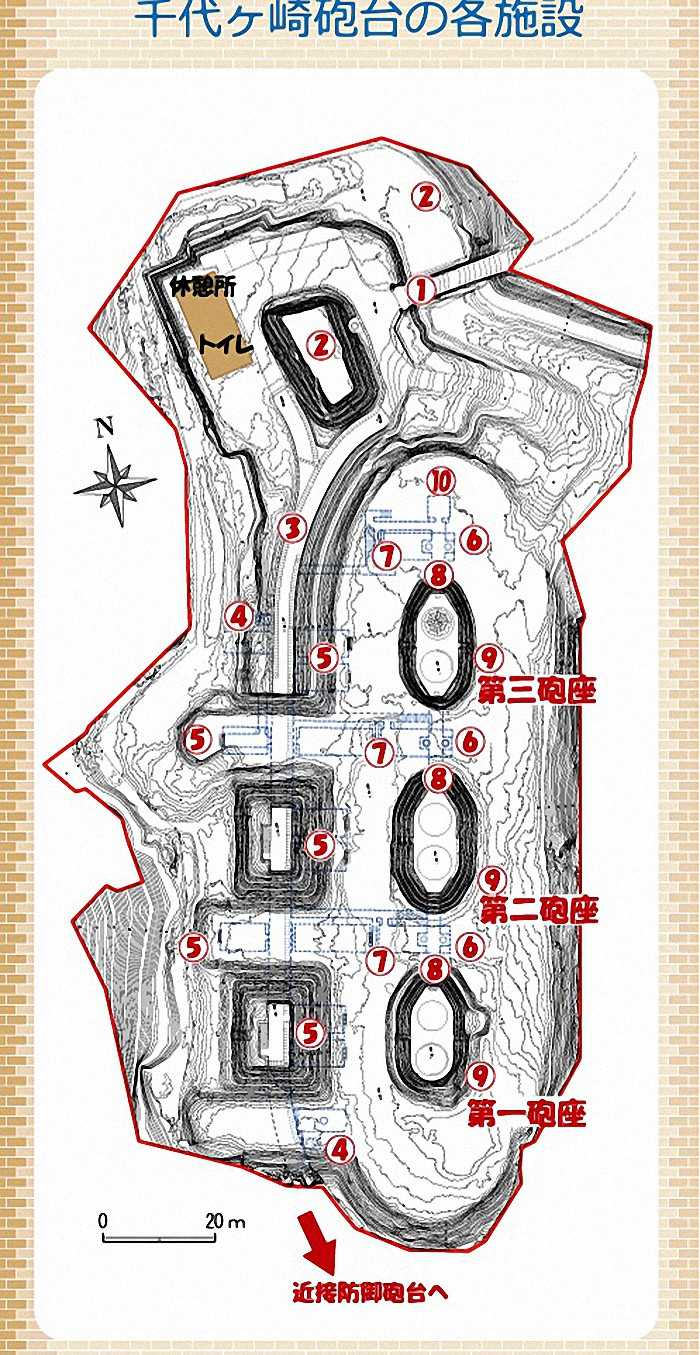

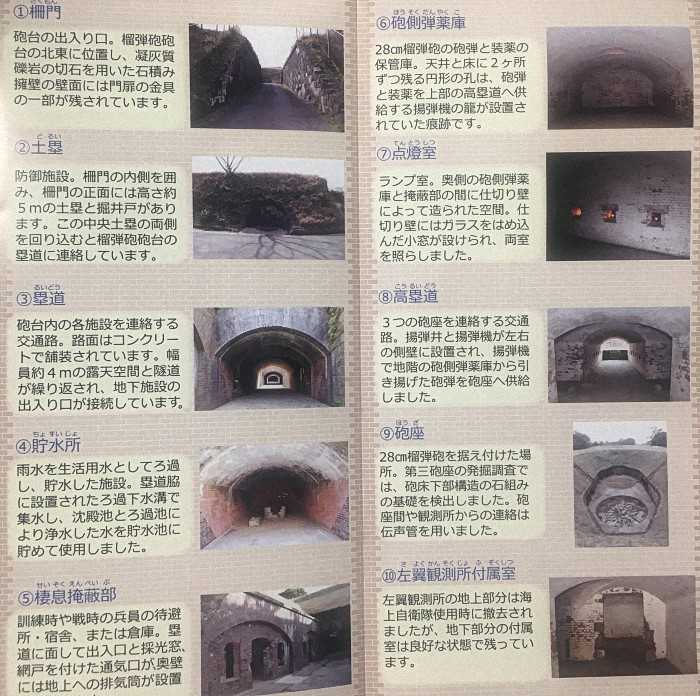

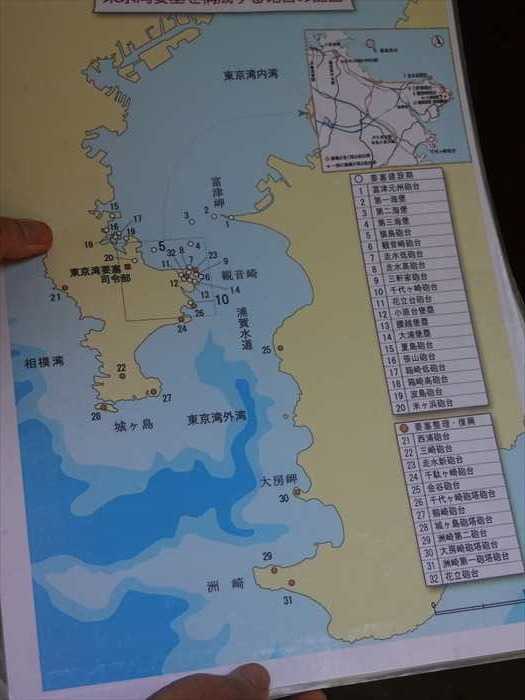

そして「国史跡 東京湾要塞跡 千代ケ崎砲台跡」案内板に再会。  「文化財説明板」。  「国指定史跡東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡 千代ヶ崎砲台は、江戸時代後期に会津藩により台場が造られた平根山に、明治25年(1892年)から 明治28年(1895年)にかけて陸軍が建設した西洋式の砲台です。 東京湾内湾口を防御する観音崎砲台の援助や、浦賀湾前面海域への防御、また久里浜から上陸した 敵に対する防御が任務で、榴弾砲の海正面防御砲台と臼砲・加農砲・機関砲からなる 陸正面防御砲台で構成されています。 築造当初の姿を良好にとどめていること、日本の近代の軍事や築城技術を理解するうえで重要で あることから、猿島砲台跡(横須賀市猿島1番)とあわせて平成27年(2015年)に国の史跡に 指定されました。」  「東京湾要塞とは 日本で初めて西洋の築城技術と建築資材を導入して建設された砲台は観音崎砲台の第一砲台・ 第ニ砲台で、明治13年(1880年)起工、明治17年( 1884年)竣工です。観音崎砲台の起工以後、 明治政府は首都東京や軍港防衛のために東京湾岸に沿岸砲台群を建設しました。これらの砲台群に よって守備する土地を「要基」と定め、東京湾要塞と呼称しました。 東京湾要塞を構成する砲台群は、明治20年代後半までに20か所、大正から昭和にかけては火砲の 能力向上に伴い防衛ラインを東京湾の南側に拡大して12か所の砲台が築かれました。」 日本遺産 千代ヶ崎砲台跡は、「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴~日本近化の躍動を体感できるまち~」の 構成文化財として平成28年に日本遺産に認定されました。 横須賀市の歴史、文化、自然を「ルート」でつなぎ、市内全体を大きな「ミュージアム」として 楽しむ「よこすかルートミューシアム」のサテライト施設でもあります。 千代ヶ崎砲台の構造 千代ヶ崎砲台の海正面防御砲台は、3つの砲座が南北に並び、1砲座に2門すっ、合計6門の28cm 榴弾砲が配備されていました。地表からすり鉢状に深く掘りこまれた露天砲座の地下には、 砲側弾薬庫や棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)が造られ、砲弾の供給や地上との連絡、砲台内での 貯水や排水の仕組みが合理的に設計されています。 地下施設の壁は煉瓦造で、天井は無筋コンクリート造となっています。 千代ヶ崎砲台より11年前に建設を開始した猿島砲台は地下施設の壁・天井ともに煉瓦造であり、 2つの砲台を比較することにより建築資材や技術の改良と発展を見ることができます。 利用場の注意等 ・公開日 土・日・祝(ただし、12月29日~ 1月3日は除く) ・公開時間 9時30分~ 16時30分( 3月~9月) 9時30分~ 15時30分( 10月~ 2月) ・史跡内は足元が悪いところがありますので、ご注意ください。 ・公開工リア以外の場所は、危険なため立ち入りを禁じます。 ・史跡は国民共有の財産です。構造物を傷つけることや、地面の掘削をすることは禁じます。 ・地下施設の内部は、市教育委員会認定ガイドと同伴のツアーのみ見学でき、許可のない 立ち入りは禁じます。」  そしてこの日は、「立入禁止」札やロープもなく。  「柵門」 砲台の出入り口。榴弾砲砲台の北東に位置し、凝灰岩に切石を用いた石積み擁壁の壁面には 門扉の金具の一部が残されています。」 建設当時からの石造りの切通を進む。  正面にあったのが「土塁」その手前に「掘井戸」。 「防御施設。柵門の内側を囲み、柵門の正面には高さ約5mの土塁と掘井戸があります。 この中央土塁の両側を回り込むと榴弾砲砲台の塁道に連絡しています。」  井戸は煉瓦で造られているとのこと。 その煉瓦の表面に、監獄煉瓦として名高い小菅集治監で造られた桜の花の刻印があるのだと。  バスを降りた「燈明堂入口」からのバスの時刻表がご親切に。  丁度、ボランティアによるツアーガイドがパネル展示・説明室で始まったばかりだったので、 グループに入れていただいた。 30代の御夫婦2組と私の総計5名。  「日本の要塞と東京湾要塞 日本の要塞 周囲を海に囲まれた日本にとって、古くよリ外国からの防御は海岸線を守備することでした。 江戸時代後期以降になると外国船が日本近海に頻繁に出現するようになり、徳川幕府は江戸湾 海防政策の一つとして台場の建設を行いました。 幕府を倒した明治政府は西洋の列強からの脅威に備え、台場建設に代えて西洋の築城技術と 建築資材を導入して重要な地を守備する沿岸砲台建設に着手しました。 砲台建設とともに探照灯や弾薬庫など必要施設の整備、設置する海岸砲の選定、砲兵部隊の編成 などが進められました。明治28年(1895年)には「要塞司令部条例」が公布され、その第一条に おいて「永久ノ防御工事ヲ以テ守備スル地ヲ要塞ト称シ各要塞ニハ其地名ヲ冠シ某要塞ト称ス」と 「要塞」の定義が示されました。 日本の要塞建設は、おおむね明治時代に相当する「要塞建設期」、大正時代から昭和時代前期に かけての「要塞整理期」、日中戦争前後から終戦までの「臨時要塞建設期」の3時期に 分けられます。明治13年(1880年)の観音崎砲台の建設着工から、昭和16年(1941年)に一部施設の 竣工をみた宗谷要塞まで、22の要塞と5つの臨時要塞が建設されました。 東京湾要塞 東京湾要塞は日本で最初に建設された要塞で、明治10年代に着工された唯一の要塞です。 首都東京と横須賀軍港の防御を目的に、要塞整理期に除籍された砲台も含め、昭和13年(1938年) に竣工した花立砲台まで32の砲台が築かれました。 まだ航空機がなかった明治時代には、外国の侵入手段は艦船たけが想定されました。要塞建設期の 東京湾要塞は、明治10年代に東京湾内湾が最も狭くなる富津岬ー観音崎間を防御線とした砲台群、 明治20年代前半に横須賀軍港を守備する砲台群、明治20年代後半には清国との緊張が高まる中で 富津岬一観音崎間を補強する堡塁と新たな砲台が築かれました。 大正時代に入ると、日露戦争前後の火砲の性能向上、第1次世界大戦での航空機の出現に伴い、 それまでの砲台が旧式化したために要塞整理期に入りました。その結果、東京湾の防御線は 富津岬ー観音崎間から洲崎一剱崎間、東京湾内湾から外湾に南下・拡大しました。また、 大正12年(1923年)に発生した関東大震災によって東京湾要塞を構成する各砲台に大きな被災が 生じたこととあわせて、大正時代から昭和時代前期にかけては砲台の除籍と新しい砲台の建設が 進められました。 多額の国費を投し建設された東京湾要は、日清・日露など対外戦争に応して守備に就きましたが、 想定された東京湾での交戦状態に陥ったことはなく、昭和20年(1945年) 8月の終戦後に連合国軍 による武装解除を受けてその役目を終えました。」  東京湾要塞を構成する砲台の配置。  「千代ヶ崎砲台」の立体模型。  近づいて。 段ボール紙を重ねて製作しているのであった。  移動して。  「現代に残る砲台跡 昭和20年(1945年)の第2次世界大戦終戦後、千代ヶ崎砲台が位置する旧軍施設の範囲は農地 として民間に払い下げられました。 その後、昭和35年(1960年)から榴弾砲砲台の跡地部分を防衛庁が取得し、海上自衛隊千代ヶ崎 送信所として利用しました。通信技術のデジタル化に伴い、平成25年(2013年)には送信所と しての役目を終えることとなりました。 明治政府が首都東京防衛の要とした東京湾要塞は、現在、猿島砲台跡と千代ヶ崎砲台のふたつ の砲台跡が保存状態の良好な遺跡として国の史跡に指定されています。近代の軍事施設に関する 遺跡としては、日本で初めての指定でした。 明治14年(1881年)に工事を開始した猿島砲台と明治25年(1892年)から工事を開始した千代ヶ崎 砲台では、建設年代に約10年の差があります。ふたつの砲台跡を比較すると、使用された 建築資材の変化や土木・建築等の技術の習熟と進歩を見ることができ、その背景にある近代国家と しての日本の発展をうかがうことができます。また、ふたつの砲台が「史跡」として指定され、 保護・公開されている姿は、現在を生きる我々が戦争の時代の記憶を未来に語り継ぎ平和について 考えるきっかけとなるのではないでしょうか。 海に囲まれ豊かな自然に恵まれた横須賀での人びとの生活の痕跡は古く、約3万年前の旧石器時代 から始まり、奈良時代に三浦半島を通っていた古東海道、鎌倉時代に源頼朝を支えた三浦一族、 激動の時代の始まりを告げたペリー来航など、いくつもの歴史の舞台となってきました。 なかでも、明治時代以降、終戦までの横須賀の歩みは陸海軍による東京湾要塞と横須賀軍港の 建設と発展が大きく関わり、国内でも有数の軍都として発展しました。しかしそこには光と影が あります。いずれも受けとめて将来に伝えていけるよう、その場の一つとしてこの千代ヶ崎 砲台跡が猿島砲台跡とともにさまざまな活用の場となることを願ってやみません。 令和3年(2021年) 横須賀市教育委員会」  「史跡東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡」の上空からの写真を頂いたパンフレットから。  「千代ヶ崎砲台の各施設」をパンフレットから。  ①~⑩説明。  まだまだ、「史跡東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡」の様々な案内板が掲示されていたが、 現場のガイドに向かったので、その後を追う。  まずは「地下施設」に向かう。  砲台の建設時に掘削により発生した土砂は積み上げられ「土塁」が作られたと。  「塁道(るいどう) 砲台内の各施設を連絡する交通路。路面はコンクリートで舗装されています。 幅員約4mの露天空間と隧道が繰り返され、地下施設の出入り口が接続しています。」  凝灰質礫岩の擁壁。  土塁南側の東西阪路の合流地点から眺めた露天塁道。 右側の壁に沿って路面に延びる白い敷石は雨水の水路、左側は汚水の流路であると。  左側にあったのが「第三砲座」への入口。  右手にろ過池(奥)と沈殿池(手前)。  右側に「第二貯水所」 沈殿と濾過を終えた浄水は、貯水池に貯められる。 千代ケ崎砲台には、南北の2か所に貯水所が設けられていた。  千代ヶ崎砲台ては、砲台内部て雨水を集水、ろ過して、飲用水なとの生活用水として利用していた。 雨水はまず、塁道の南北2ヵ所に設けられた貯水所に、塁道に埋設されたろ過下水溝て集水される。 その後、沈殿池とろ過池て浄水されて、貯水池に貯められ、生活用水として利用されたと。 井戸の様になっているのは水汲み口なのであろう。  近づいて。  ガイドの持つ懐中電灯の灯りが「貯水池」の水面に映り込む。  貯水所のレンガ積みの壁を見る。イギリス積みになっていた。

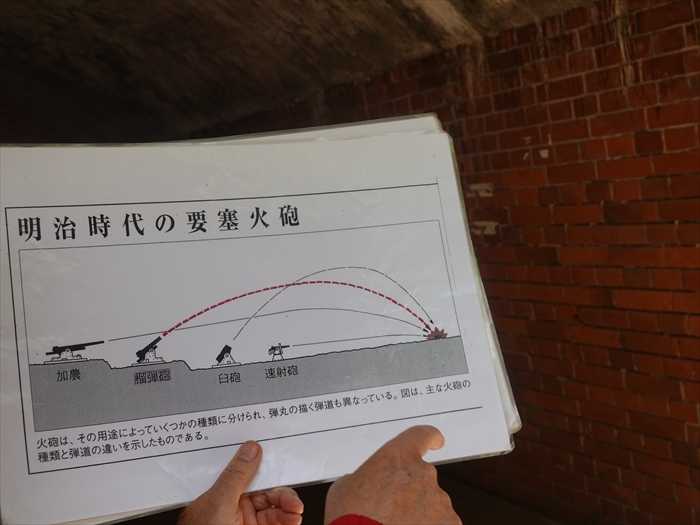

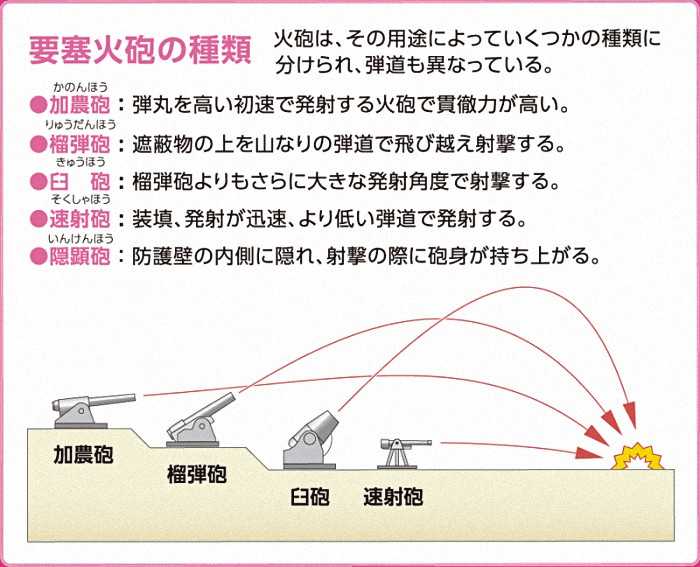

ガイドが東京湾要塞を構成する砲台の配置を説明してくれた。  「明治時代の要塞火砲」  要塞火砲の種類 火砲は、その用途によっていくつかの種類に分けられ、弾道も異なっている。 ●加農砲(かのんほう):弾丸を高い初速で発射する火砲で貫徹力が高い。 ●榴弾砲(りゅうだんほう):遮蔽物の上を山なりの弾道で飛び越え射撃する。 ●臼砲(きゅうほう):榴弾砲よりもさらに大きな発射角度で射撃する。 ●速射砲(そくしゃほう):装填、発射が迅速、より低い弾道で発射する。 ●隠顕砲(いんけんほう):防護壁の内側に隠れ、射撃の際に砲身が持ち上がる。  「加農砲(かのんほう)」の演習発射の瞬間の写真。  そして左側にあったのが「第三棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)」。 訓練時や戦時の兵員の待避所・宿舎、または倉庫。 塁道に面して出入口と採光窓、網戸を付けた通気口が、奥壁には地上への排気筒が設置 されている。  そして「第二砲座」への塁道を進む。  左手前に「第二棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)」。  第二と第三砲座のための塁道から地上・土塁への石段。 手摺はなかったのであろうか?  ここも「第二棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)」。  「第二棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)」の内部。  「第二掩蔽部(えんぺいぶ)」案内板。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.24 11:41:26

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|