|

|

|

カテゴリ:探訪

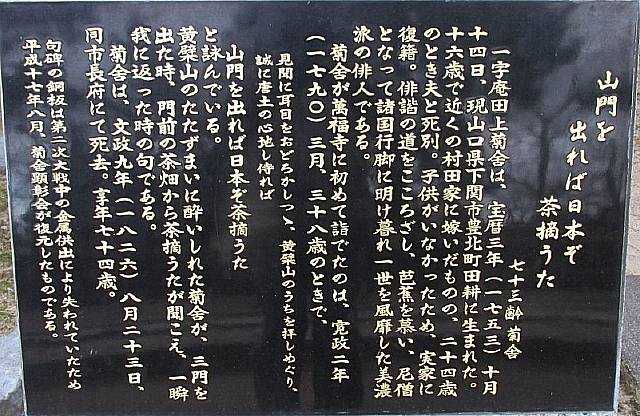

総門を潜り、境内に踏み入ると中央に正方形の板石を四半敷(菱形)に一直線に敷き連ね、左右の砂地を長方形の石條で挟んだ形式の参道が真っ直ぐに東に延びています。これは龍の背の鱗をモチーフ化したものと言います。 この形式の参道が、萬福寺の境内を縦横に走っています。 「中国では龍文は天子・皇帝の位を表し、黄檗山では大力量の禅僧を龍像にたとえるので、菱形の石の上に立てるのは住持のみです。」(資料1)  これは拝観の受付所でいただいた「拝観のしおり」です。 これは拝観の受付所でいただいた「拝観のしおり」です。後ほどご紹介する三門を背景にした景色が撮られています。参道の中央をあけて両側に禅僧が並んでいるのは何でだろうという疑問が解けました。 参道の正面は築地塀に突き当たります。これは「影壁(えいへき)」と呼ばれる魔除けの壁だそうです。 総門からまっしぐらに突進してきた邪鬼はこの影壁に激突し退散するようにということだとか。智慧のある者は手前で右折することを知り三門に至ることができる仕掛けです。(資料1)  右側には「看門寮」と称する建物が見えます。門衛詰所ということでしょうか。  総門を振り返った景色 総門を振り返った景色 よく見ますと、「第一羲」の額が掲げられていた位置の裏側、中央上部の内側には漆喰壁の中に円相が型どられています。これは風水的モチーフの一つ「白虎鏡」だそうです。(資料1)  看門寮の西側、総門を入ってすぐ右側の参道を進んでみました。  看門寮の南西隅近くでまず石碑が目に止まり、その背後に大きな池が広がっています。 「放生池」です。 右上の「水廊」という文字は読めますが中央の文字列は「山□放光」でしょうか。二字目が私には判読できません。残念。 「放生」は捕らえられた生き物を放してして功徳を積むという、仏教の不殺生の思想を意味します。この池で放生会が行われます。放生会は「通常、陰暦の八月十五日に行われる」(『日本語大辞典』講談社)儀式です。  放生池の東側に三門が見えます。     探訪の時は意識していなかったのですが、この池の形は半月型だそうです。 風水上の機能を有しているか。(資料1) そういわれれば・・・・。撮っていた写真で少しその形に近づけました。 池の南辺からも三門の方に巡ることができるようですが、池の西側を眺めて総門側の参道を歩むことにしました。      総門前の道路に面した築地塀と放生池の間は小川が流れる空間に作庭されているようです。 放生池と一体となった広い庭園空間になっています。   看門寮の東側に「萬福寺全景図」が掲示されています。  参道の左側は途中から築地塀となり、上記「影壁」の少し手前に石段が見え、奥まったところに入口があります。この建物は不詳。 その手前、築地塀の向こう側に竹林が見えます。「隠元やぶ」と呼ばれています。 隠元禅師が請来され植えられた孟宗竹の薮だそうです。  影壁の側から総門を眺めた景色 影壁の側から総門を眺めた景色 猛進する邪鬼ではありませんので、直角に曲がる参道に沿って右折します。 左の石條が直角に曲がっているところで左折すれば三門です。  影壁は直角に東に折れ込んで三門の北側(左側)の築地塀とで、この空間を作っています。  「白雲関」と名付けられた開いた「窟門(くつもん)」があります。明和5年(1788)に設けられたそうです。通り口です。ここの聯も第5代高泉の書です。(資料1)   菊舍尼という山口出身の俳人が寛政2年(1790)に参拝した時に詠んだ句が「菊舍句碑」として建立されています。大正11年(1922)。   参道の西側は、放生池です。 参道の西側は、放生池です。    放生池東辺からの景色 放生池東辺からの景色 三間三戸。重層の楼門造り。左右に山廊が設けられています。 三門(重文) 大棟の中央には火焔付宝珠が置かれています。 この三門は、延宝6年(1678)横田道補信士による建立だそうです。  上層階の正面には「黄檗山」の扁額が掲げられ、  下層中央の門戸の上部には「萬福寺」の扁額が掲げてあります。 これらは共に隠元禅師の書だそうです。  三門の右側手前には、「禁牌石(きんぱいせき)」が建てられています。(資料1) 「葷酒(くんしゅ)山門に入るを許さず」 薫とは臭気のある野菜、たとえば、ニラです。そして酒。仏道修行の邪魔になる代表例と考えられていたのでしょう。禅寺の山門を潜るにあたり、修行者としての自覚、自省を促す典型的な例示。 禁止事項を掲げるのは、逆に破る修行者も居た・・・・ということかも。  三門にむかって右側には「通霄路(つうしょうろ)」と名付けられた窟門があります。 こちらの聯も第5代高泉の書だそうです。  「三門」について、その意味を再確認してみました。(資料2) 三門は「禅宗寺院の仏殿の前にある門。”南都六宗寺院”の中門にあたる。三門は、空・無相・無願の<三解脱門>を象徴するといわれる。これは、仏殿を”解脱”・”涅槃”にたとえ、そこに到達するために通らなければならない門である三解脱門にたとえたものである。」(資料2) 三門は寺院の山号にならって、山門とも書かれます。山門と書く方が多いかもしれません。 山門は「寺院の正式な門の呼称として一般に広く用いられている。」(資料2) それでは、三門を眺めて、三門に設けられた拝観受付所を経由して、先に進みます。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2)『岩波仏教辞典 第二版』 中村・福永・田村・今野・末木 編集 岩波書店 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 放生池 :「コトバンク」 放生会 :ウィキペディア 黄檗宗大本山萬福寺 蛍放生会・夜間拝観 :「京都イベントなび」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.01.23 11:31:29

コメント(0) | コメントを書く |