|

|

|

カテゴリ:探訪

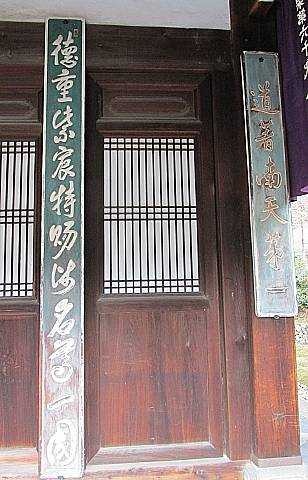

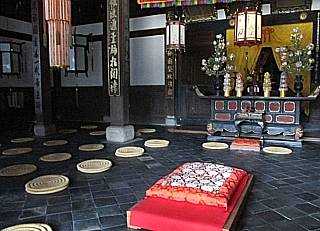

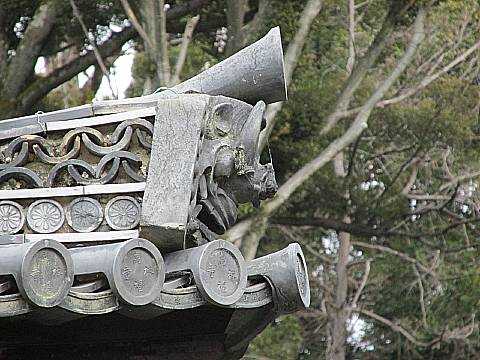

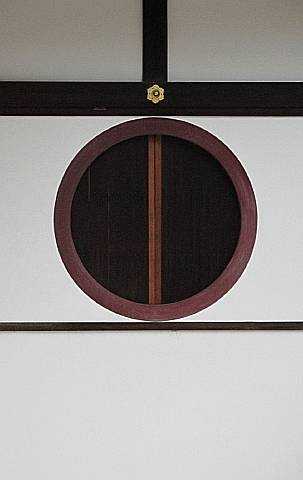

寿蔵を右に見つつ西へと回廊を歩めば、開山堂の正面に到ります。 頭上に見える幕を通り過ぎ、正面の回廊中央部から振り返った景色です。 開山堂の正面のそれぞれの柱に聯が掛けてあります。こちらは右(東)半分。  同様にこちらは左(西)半分の柱に掛けられた聯です。 まずは開山堂の正面を東(右)から眺めて行きましょう。     正面の桁の上に、第2代木庵禅師の書による「開山堂」の扁額が掲げてあります。 その名称通り、この堂(重文)は黄檗開山隠元禅師をお祀りしているお堂です。 三門をくぐるとすぐ左にこのお堂が位置しています。延宝3年(1675)に建立されました。  正面の扉は半扉の桃戸です。桃の実が板戸に線彫りされています。桃の実は魔除けとされています。(資料1)  堂内には桃の実を中央にあしらった幕が吊されています。真っ先に目に止まります。   このお堂も床は四半敷の敷瓦で舗装され、正面の奥に隠元禅師像が安置されているようです。 諸儀式のために、堂内中央に礼盤が置かれ周囲に円座が配置されています。  八角燈籠が吊されていて、喝という文字、達磨大師、草花が描かれているのがわかります。 このお堂の柱はすべて角柱で、堂内の柱にも聯がかけてあります。   正面の半扉の左右の柱に掛けられた聯   回廊を見上げると、開山堂も蛇腹天井の形式になっています。   正面、左(北)半分の柱に掛けられた聯。 沢山の聯があるのですが、これらの内容を理解するための資料がないのが残念です。 聯の文字を判読する力がないのが残念です。  開山堂の北西側に、この鐘が設置されています。 開山堂正面の回廊の北端から先は立入禁止です。つまり、鐘の設置された場所から少し手前のところまで。その先にも通路がありますが、屋根の形も変化します。  開山堂の北側に、庭を挟んで白壁で統一された建物群が南北方向に連なっています。  開山堂の回廊には卍の勾欄が設けてあります。法堂では卍くずしの文様が勾欄に使われていました。 お堂を出て、開山堂の外観を眺めましょう。  屋根の棟に置かれているのは、摩伽羅(まから)なのでしょう。   鬼瓦 鬼瓦 開山堂の正面の上層には、隠元禅師の師である費隠禅師の書による「瞎驢眼」の扁額が掲げてあります。 難しい文字です。「瞎」は「①めくら。めしい。盲目 ②かため。片方の目がみえないこと ③でたらめ」という意味(『角川新字源』)。「驢」は「うさぎうま。ろば(驢馬)。馬より小さく、耳が長い」(同上)という意味です。さて、この語句、何を意味するのでしょう・・・・・。 調べてみますと、臨黄ネットにズバリ「瞎驢眼」という題で「法話」が載っています。詳しくは参照資料をお読みください。(資料2) 字句通りの意味は「未だ目の開かない驢馬の眼」です。この言葉、禅の師匠が未熟な弟子を叱咤激励する際に使う厳しい言葉の一つだそうです。文中に『臨済録』の一章句「誰か知らん、吾が正法眼蔵、這の瞎驢辺に向かって滅却せんとは。」が引用され、その解釈と絡めた説明となっています。この言葉、反語的表現の使い方のようで、「禅独特の、大変高度な言葉の用い方」につながっているとか。この法話は、「人は誰でも、自分に対して厳しい言葉や激しい言葉を向けられるのはいやですし、避けて通りたいことですがほんとうにそれでよいのでしょうか」(資料2)という一文で結ばれています。(資料2) また、一休宗純禅師はいくつもの号を使われています。「狂雲子」は良く知られています。「瞎驢」も号として使われていたそうです。(資料3) つい脇道に逸れました。もとに戻ります。  このお堂は、大雄宝殿と同じ「歇山重檐式(けっさんじゅうえんしき)」の建物です。柱はすべて角柱が使われています。宗紋の三葉葵の紋を白抜きにした紫地の幕が張られています。 「毎月1・15日には山内の僧が祝拝し、3日には開山忌を営みます。祥忌の4月3日には、他山からの僧を招待して厳粛に執り行われます。毎日のお勤めは、塔頭寺院の院主が1年ずつ輪番で(塔主=たっす)で行っています」(資料1)とのこと。  開山堂の正門から開山堂までの石畳の姿は「氷裂文」と称され、同じ形の石がまったくない組み合わせで作られているそうです。(資料1) おもしろい発想・・・・。お城の野面積みの石垣を連想します。 氷裂文の石畳は人の世を象徴しているのかもしれません。深読みしたくなりますね。  開山堂の南西側に、白壁の塀に囲まれた「松隠堂」があります。 関備前守長政夫人の寄進によるとか。書院造の和様の建物だそうです。 寬文3年(1663)に庵として建立されました。隠元禅師が本山住持を退かれた寬文4年から、寬文13年(延宝元年1673)に示寂されるまで、松隠堂で過ごされたと言います。隠元禅師の寂後は客殿として使われ、元禄時代に現在地に移転増築されて、現在に至るそうです。(資料1)   玄関の唐破風屋根の獅子口 玄関の唐破風屋根の獅子口 玄関口の右側の白壁、円窓のある壁面分割が素敵です。  正門の内側 正門の内側 開山堂の正門には、隠元禅師の書による「通玄」の扁額が掲げてあります。(資料4,5) この門は「通玄門」と称されています。  通玄門にも聯が掛けてあります。これも内容は不詳です。   通玄門の鬼瓦  通玄門は重要な結界の一つとして位置づけられているそうです。そのため、柱は円柱となっています。 通玄門は「奥深く玄妙なる真理=仏祖の位に通達する門」(資料1)とされています。 通玄門の右側に、「中和門院御宮址」と刻された石標  が立っています。 が立っています。中和門院と宮址については、前回「中和井」の箇所でご紹介しています。 回廊づたいに萬福寺の七堂伽藍ほかを拝見してきました。 後日に手許の小冊子と境内図を見ていて、舎利殿を訪れていないことに気づきました。 舎利殿前にいけるのかどうかもさだかではありません。この点も課題として残りました。 さて、境内を横切って、文華殿のある一画に向かいます。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2) 法話 瞎驢眼 :「臨黄ネット」(臨済禅 黄檗禅 公式サイト) 3)『岩波仏教辞典 第二版』 中村・福永・田村・今野・末木[編集] 岩波書店 4)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p106-110 5) 黄檗山萬福寺(万福寺) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 一休宗純 :「コトバンク」 一休さんとは、どんな方ですか?【元服の書㉒】 :「禅・羅漢と真珠」 近衛前子 :ウィキペディア 中和門院 :「コトバンク」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|