|

|

|

カテゴリ:探訪

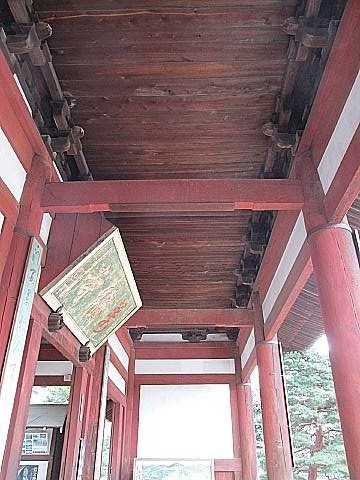

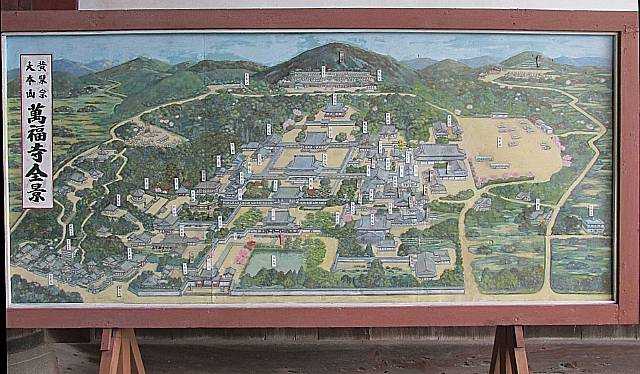

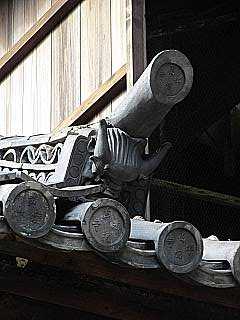

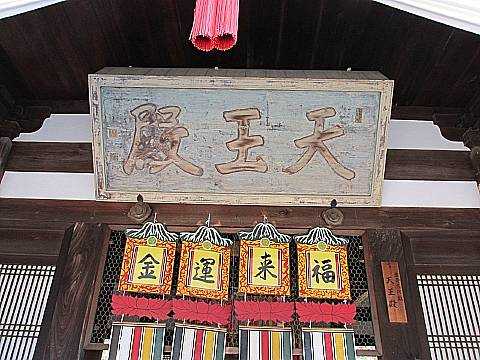

三門を潜りつつその周辺を眺めることから始めます。 三門には円柱が用いられています。正面の中央戸口の外柱(控柱)に聯が掛けてあります。 右側には「祖席繁興天広大」、左側には「門庭顕煥日精華」と記され、第2代木庵の書だそうです。(資料1,2)    三間三戸の門ですので、本柱が4本で柱間3間、前後に4本ずつの控柱があり八脚門です。 下層の天井、梁並びに柱周辺に飾りはなく、質朴そのもの。中央の戸口両側の柱には、隠元禅師の書による聯が掛けてあります。 右側には「地闢千秋日月山川同慶声」、左側には「門開万福人天龍象任登臨」と記されています。(資料1,2)  三門にも「萬福寺全景」図が右側に設置されています。   三門の左右にある「山廊」。上層に上る階段とその覆いとなる建物を内側から撮りました。   山廊周辺の鬼瓦  内側の中央には、第6代千呆(せんがい)の書による「栴檀林」の扁額が掲げてあります。 たとえば白檀は栴檀の一種。堅くて芳香もつ心材が仏像彫刻の材に使われています。 「栴檀林」の略が「檀林」です。 「栴檀は香木で、徳のある仏や仏弟子の住所が栴檀の林のようであるという意味から寺院のことをいい、転じて僧徒を教育する機関を指すようになった。」(『岩波仏教辞典 第二版』) <檀林>の名称は近世になって一般化したそうです。この意味で使われているのでしょう。   こちら側にも聯が掛けてあります。こちらの聯も第6代千呆の書だそうです。 右側には「大道没遮欄進歩真登兜率殿」、左側には「法門無内外飜身投入栴檀林」と記されています。(資料1,2)  三門の円柱には、太鼓形の「礎盤」が用いられています。ここにも中国風の特徴が見られます。この迹に続く諸建物の礎盤にも注目してみてください。  三門に設置された拝観受付所の背後(南側)にこんな休憩コーナーがあります。大木の幹を輪切りにしたものにご注目! 巨大な老木があったのでしょうね。 三門に設置された拝観受付所の背後(南側)にこんな休憩コーナーがあります。大木の幹を輪切りにしたものにご注目! 巨大な老木があったのでしょうね。 三門からは東に一直線に参道が延びています。正面の建物が「天王殿」です。  三門から少し境内の南東側に進み、南側の地点から北を眺めた景色 参道を進むと、  途中、左の北方向に「開山堂」の「通玄門」が見えます。  逆に、右の南方向に目を転じれば、 逆に、右の南方向に目を転じれば、中国風白亜の門が見え、その南西側に「文華殿」が見えます。これらの後に巡ります。   先に歩むと、左に石柵で囲われた大樹があります。 柵内の南西隅に「開山大師帯来菩提樹」と刻された石標が立っています。 左には駒札が立ち、「宇治市名木百選 ぼだいじゅ」で、「しなのき科 樹高 12m、幹周 0.6m」。昭和57年(1982)3月に宇治市名木百選選定委員会が認定と記されています。    菩提樹の東には、「鎮守社」が祀ってあります。「八幡宮祠堂」(重文)です。 寬文7年(1667)建立。一間社流造で、祭神は八幡大菩薩。「寬文4年に放生池を開鑿する資金を喜捨した原田佐右衞門が、天王殿と伽藍建設に先立って、境内守護と法門隆盛を祈願して寄進、建立」(資料3)と言います。   天王殿の手前、北西側で、鎮守社からは東側にこの宝篋印塔が建立されています。 基礎に家名が刻されていますので、この位置に建立されているところから推察すれば、たぶん萬福寺の大檀越の一人なのでしょうね。       塔身には四仏がレリーフされています。  基礎を拝見していて、南面に回向文が刻まれているのを見ました。 私が知っているのは、浄土宗の総回向偈「願以此功徳 平等施一切 同発菩提心 往生安楽国」です。(資料4) 既知の回向文と異なり、また判読できかねた文字があるので、ネット検索で調べてみますと、 「願以此功徳 普及於一切 我等與衆生 皆共成仏道」と刻されているようです。 (がんにしくどく ふぎゅうおいっさい がとうよしゅじょう かいぐじょうぶつどう) 「法華経‐化成喩品」にある梵天王の願文が典拠となった回向文とわかりました。 また、私が知っているのは善導の「観経四帖疏‐玄義分」が典拠とわかり、一つの副産物となった次第です。(資料5)  参道を挟み、「天王殿」前の南側にはこれがあります。  蓮華を象った大きなブロンズ製の水瓶が置かれています。   その南側には長方形の池があります。  正面に「天王殿」の扁額が掲げてあります。第2代木庵の書によるものです。 この建物(重文)はこの寺の玄関という位置づけだそうです。中国では一般的な建て方だとか。 正月だからでしょうか、総門と同じ形式の幡ですが、こちらには「金運来福」と記されています。ストレートで中国的というべきか・・・・・・。思えば、伏見の稲荷大社も、えびす神社もまあ大方の祈願は同様と言えるでしょうね。   正面の両側の柱に、即非の書による聯が掛けてあります。即非は福州出身で福岡の福聚寺の住持だったそうです。準世代に位置づけられている禅僧のようです。(資料3) 右側には「福地鍾霊特感四王護国」、左側には「慈門現瑞大欽三舍度人」と記されています。手許の本(資料1)は、なぜかここだけ聯ではなく額と表記しています。(資料1,2) 一旦、石段を降りて、  右側に立つ石標他に触れておきます。 右側に立つ石標他に触れておきます。1つは、天王殿の基壇が二段になっていることがまずわかります。 2つめは、基壇上の回廊に設けられた勾欄(こうらん)です。X型の組子を入れた勾欄の形式です。これは、日本では見かけない得意な「襷(たすき)勾欄」が使われています。チベット・中国で使用されているデザインがここに取り入れられているそうです。大阪の八兵衛信士による寄進だとか。(資料3) 3つめが、この石標(誌碑)です。次回にご紹介する天王殿内に祀ってある弥勒仏像と韋駄天像についてです。天王殿に祀られているこれら仏像が年久しく破損した状況にあったようで、それを昭和時代に大阪華僑の梁兆如大善士が資金を寄進し修理を助けたとのこと。それを顕彰した石標です。 萬福寺には華僑の人々の墓地があります。 このお寺と華僑の人々との繋がりの一端がここにもうかがえます。  天王殿前から北方向への回廊を眺めた景色 天王殿前から北方向への回廊を眺めた景色  石段を上がってから、天王殿に入るには右折する順路になります。 順路表示の上には、この案内文の額が掛けてあります。 次回の内部のご紹介の折に触れたいと思います。 つづく 参照資料 1)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p106-110 2) 黄檗山萬福寺(万福寺) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」 3)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 4)『お経 浄土宗』 藤井正雄 講談社 p152 5) 願以此功徳 :「コトバンク」 補遺 回向文。漢字の棒読みと日本語読み、どっちが心地いい?。:「お気楽、お四国巡り」 東福寺 三門 :「京都観光Navi」 山廊がよくわかる画像の事例です。 大徳寺の山門(三門) :「京都観光Navi」 こちらも同様です。 宝篋印塔 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|