|

|

|

カテゴリ:探訪

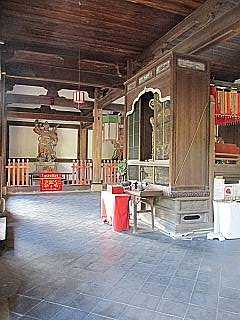

天王殿(重文)は萬福寺の玄関にあたる位置づけで、中国では一般的な建て方ということは前回ふれました。五間三面、単層、屋根は入母屋造り、本瓦葺きのお堂で、寬文8年(1668)に建立されました。正面の石段を上り、右に右折して堂内に入ります。 萬福寺でありがたいことは、境内も堂内もオープンに写真を撮れることです。 お陰で私なりの細見状況をちょとマニアックかもしれませんが、できるだけ具体的にご紹介できることです。ご興味があればお付き合いください。  入口側から眺めた景色  堂内の中央、正面に「ほていさん」が鎮座されています。 ひらかなで書いてあるのがいいですね。親しみがわきます。  布袋は弥勒菩薩の化身といわれているそうで、萬福寺では弥勒仏とされています。 前回、順路表示の上の額の内容は次回にと記しました。この説明額の内容に触れておきしょう。 冒頭に「正面は弥勒菩薩釈迦滅後五十六億七千万年後この世に現れ釈迦の救済にもれた一切衆生を救うという使命をおひて待機している菩薩です布袋和尚は弥勒菩薩の化身であると申します」(転記)と句読点無しの説明文です。 布袋は名を契此(けいし)と称し、中国・南北朝末後梁の高僧で、定応大師と号した人だそうです。 范道生が隠元禅師の命を受け、寬文3年(1663)11月末に造立し、松隠堂に安置された後、天王殿の建立に際し移されたと考えられているようです。像高110.3cm。(資料1) 契此はいつも大きな袋を担ぎ国中を行脚し、貧しい人々に救いの手を差し伸べ、大きな袋の中から必要な物を与えたと言います。また救われた人々からいただいた布施を袋に入れて旅を続けたとか。いつしか人々は契此を「布袋」さんと呼ぶようになったそうです。布袋さんは七福神の一人に数えられます。唯一、実在した人物といわれています。(資料2)  重複しますが、『岩波仏教辞典』(第二版)の「布袋」を引用しておきましょう。 「中国、唐末、五代後梁に実在した禅僧。明州奉化[浙江省]の人。名は契此(けいし)、号を長汀子(ちょうていし)という。福々しい面相で、巨腹をもち、布の袋を背負って旅をする修行僧として知られ、大きな袋にはさまざまな財貨が入っていて、布袋の行くところ幸運がもたらされるという信仰も生じた。弥勒の化身ともされ、中国の寺院ではその像が入口に安置される。日本には室町時代、禅画の渡来とともに受容され、七福神の一つとして民間に広まった。」   南側からの眺め 北側からのながめ  弥勒菩薩(布袋)坐像の背面に巡ってみますと厨子があります。   「韋駄天立像」が伽藍守護神として安置され、天王殿の東側に位置する「大雄宝殿」を見守っています。三十二将軍神の筆頭に置かれる護法善神です。(資料1)     非情に早く走ることを「韋駄天走り」と称します。韋駄天は「仏舎利を奪って逃げた鬼を追いかけて捕らえ、また、僧の急難を走って行って救ったと言われる神」(『新明解国語辞典』三省堂)です。 「ご馳走」という言葉は「韋駄天の俊足をもって各地より食物を集めるということに由来します。」(資料1) この像は、康煕43年(1704)頃、清で造立されたものを請来したもの。木像。像高200.0cm。 ほていさんとともに、范道生が韋駄天像を造立していて、その像は現在文華殿に蔵されているそうです。(資料1) (冒頭で触れた説明額には、「菩薩の背後には范道生の作にによる韋駄天を配す」という説明のままで、時が止まっています。ご注意を。) 上掲の写真に写っていますが、南北の壁面際に四天王像が安置されています。 四天王は『金光明経』四天王品などに説かれる仏土守護の神像で、東西南北の方位に配置されます。(資料2) 奈良の法隆寺金堂の四天王像、並びに東大寺・戒壇院の四天王像が特に良く知られていると思います。 これらと対比してその造形表現の違いをご覧いただくと、一層興味深いと思います。 北面から巡ってみます。   向かって右(東)に多聞天(北)、左(西)に広目天が安置されています。   多聞天立像(北) 多聞天立像(北) 多聞天は単独で毘沙門天としても信仰の対象になっている天部の仏像です。 少し、マニアックにこの立像の部分を眺めてみましょう。     この多聞天は左手で宝塔を捧げています。法隆寺と戒壇院の多聞天は右手に宝塔を捧げています。   右手の槍は背面に回して斜めに槍先を上げる形で握っています。槍先は三叉になっています。 法隆寺の多聞天は左手に槍を直立させて握っています。 戒壇院の多聞天は左手には巻物を持っています。  この腰のベルト辺りの造形は、三者三様の表現です。  この多聞天は台座の上に立っています。 法隆寺と戒壇院の多聞天は共に足下に邪鬼が居て、その上に立っています。しかし、邪鬼の向きや造形は全く異なっています。 勿論、これは事後に手許の本に掲載の写真やネット情報で対比してみたものです。 四天王像だけでも興味深くておもしろい。他の三像も同様に対比的に眺めてみるとおもしろいですよ。     広目天立像(西)  それでは入口に近い南側の壁面に移ります。 こちらは、向かって右(西)に、増長天(南)、左(西)に持国天(東)が安置されています。     増長天立像(南)     持国天立像(東) これら四天王立像は、伊勢の福島信士などの喜捨により、延宝2年(1674)に造立された木像です。像高は各223.0cm。「着衣・甲冑に施された装飾的文様など明代彫刻を忠実に踏襲していますが、下半身が詰まり、衣の裾を重厚に強調しているなどから日本人仏師の手になるものと推察されます」(資料1)とのことです。 四天王像について、冒頭に記した説明額には、「護国安眠の守護神」と説明されています。     天王殿の方柱はチーク材が使われているそうです。堂内の中央部になぜか2本だけ円柱があります。なぜ、円柱なのか? これが黄檗の七不思議の一つといわれているそうです。円柱の礎盤は、三門と同様に太鼓形の礎盤が用いられています。方柱の方はご覧のように礎盤の形が立方体が使われています。  天王殿の背面、つまり建物の東側面は韋駄天立像が大雄宝殿に対面している方です。 こちらには、即非の書による「遺徳荘厳」の扁額が掲げられています。 そして、第6代千呆禅師の書による聯が掛けてあります。 右側(北)には「首冠兜鍪感応三洲功不宰」、左側(南)には「臂横宝杵護持正法徳難磨」と記されています。(資料4,5) 説明額には、額と聯が誰の書によるものかという点の説明が最後に記されています。説明文の左下、末尾の一文をご紹介しておきます。 「即非禅師は木庵と共に隠元禅師の高弟で世に隠木即と称せられています。」(転記) 調べてみますと、「隠木即」は「いんもくそく」と読み、「隠元・木庵・即非を<黄檗の三筆>、また<隠木即(いんもくそく)>と呼ぶ」(資料6)とのことです。なるほどです。 序でに、前回、購入した小冊子に即非禅師が福岡の福聚寺住持と記していました。ネット検索で調べてみますと、勿論黄檗宗のお寺で現存します。福聚寺は寬文5年(1665)小倉小笠原の初代藩主が菩提寺として創建し、開山が中国僧の即非如一禅師だそうです。(資料7) 広壽山福聚寺は「九州四十九院薬師巡礼」の第6番札所でもあるそうです。(資料8) 玄関である天王殿から、回廊を反時計回りに巡ります。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2) 布袋さまのお話 :「萬福寺」 3)『図説 仏像巡礼事典 新訂版』 久野健[編] 山川出版社 p54-55 4)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p106-110 5) 黄檗山萬福寺(万福寺) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」 6) 隠木即 :「コトバンク」 7) 【県指定】広寿山福聚寺 :「北九州市」 8) 広壽山福聚寺 :「九州四十九院薬師巡礼」(九州四十九院薬師霊場公式サイト) 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 四天王像 :「法隆寺」 美を語る「薬師如来坐像」「四天王立像 広目天・多聞天」:「Japan Art & Culture」 四天王像 四軀 国宝木造 彩色・切金 :「新美術情報2017」 四天王像-天平に息づく守護神たち :「うましうるわし奈良」 戒壇堂 四天王立像 :「なら・観光ボランティアガイドの会」 九州四十九院薬師霊場公式サイト 福聚寺 (北九州市) :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|