|

|

|

カテゴリ:探訪

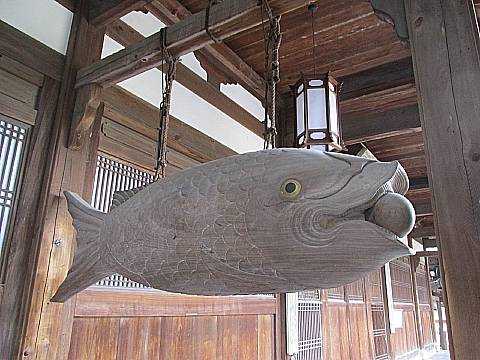

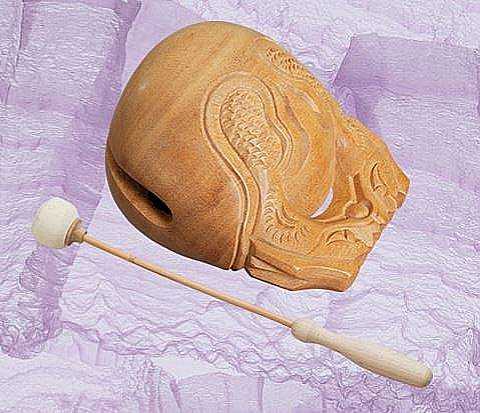

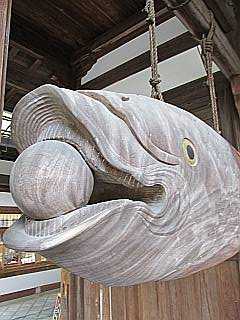

斎堂の正面、東側にはこの大きな魚の形をした魚板が回廊の梁に吊されています。  柱には、「開梆(かいぱん)」という名称で説明が掲示されています。  回廊の東側から眺めた姿です。 開梆は、魚梆、魚鼓とも呼ばれるそうです。  この魚梆は萬福寺における日常の行事や儀式の刻限を報じるために叩いて音を境内に伝えるための法器です。  西に延びる回廊を眺めると、開梆の向こうに雲版が見えます。 どちらかが音を発すれば、その音が何を意味する合図(信号)であるのか。日常の修行の行動に直結しているのでしょう。 上掲の案合掲示に記されていますが、こおちらもこれを叩いた音をスマホ、携帯電話で聴くことができるそうです。私は試していませんが・・・・。(掲示説明文より) 現在の魚梆は三代目と言います。これは木地のままですが、先代(二代目)は全体に丹塗りが施されていたそうで、現在文華殿に蔵されているとか。(資料1) この魚梆が木魚の原型とされています。  この魚板を斜め下から見上げると、こんなスリットが刻まれていて、内側が刳り抜かれていることがわかります。叩けば音が反響することになります。  木魚はこんな形ですね。インターネットからわかりやすい画像を引用しました。(資料2) 木魚の原型だということがわかりやすくなるでしょう。   なぜ、魚が珠を口にくわえているのでしょう? この珠、「煩悩の珠」を意味するそうです。口の部分に珠をあしらうのは、木魚を叩くことで、煩悩を吐き出させるという意味があると言います。(資料3)   「昔は、魚は昼夜を問わず目を開けているため寝ないものと思われていました。」(資料3) 「魚は不眠不休でいるところから、怠惰を戒めるためにこれを叩く」(資料1) 「寝ない魚のように、修行僧は常に怠けずに修行に励みなさい、という意味が込められて魚の形になっています。」(資料3) そんな意味が込められているのですね。  ちょっとマニアックに部分撮りを・・・・・。 ちょっとマニアックに部分撮りを・・・・・。室町時代の禅宗寺院では、大衆を集める合図として木製の鳴り物が用いられたそうですが、江戸時代に隠元禅師が開梆/魚梆を用いたことから、今の形の木魚となり本格的に仏事に根付いていったと言います。木魚は現在では諸宗派の仏事で使われています。(資料3)  こんな新聞記事が掲示してありました。コロナ禍のご時世を反映していますね。  魚梆を潜ると、 魚梆を潜ると、 左には、「大雄宝殿」に到る回廊が北方向に延びています。 西側には長椅子が並べてあります。春先にはここで一休みするのもよいかも・・・・。  この回廊への入口、東側の水槽に、なぜかミニ盆栽が並べてあります。 大雄宝殿に進む前に、斎堂の南東側を少し探訪してみました。 斎堂の東側には通路を挟み、売店があります。『最新版フォトガイドマンプクジ』を購入したのはこの売店です。  近くで目に止まった巡照板。「無常迅速」の文字が叩かれ続けてほぼ消滅しています。 まさに、「無常」を示す如くに。   境内の南東角のエリアには、「萬福寺寺務所」の建物と「双鶴亭」の木札を掛けた建物があります。  斎堂の南側には、「香福廊」の扁額を掲げた建物があります。 この建物の西側が前々回に屋根だけの景色を載せた「典座」と表示される建物です。 外観を一瞥して、いよいよ大雄宝殿に向かいます。  大雄宝殿に向かう回廊の途中に、東に延びる回廊が分岐します。「法堂」に向かう回廊です。  大雄宝殿の正面前、つまり西側には「月台(げったい)」があります。 探訪したときには、正月の飾りつけがなされていました。  一旦、天王殿の東側面に戻り、天王殿から大雄宝殿に繋がる参道を進みます。 参道から眺めた景色です。大雄宝殿の前に、白砂の基壇が設けてあります。これが「月台(けったい)」です。   参道の両側に一対の石灯籠が設置されています。  月台には、献花が飾ってあります。  弘原未生流家元・小林秀加作です。 弘原未生流家元・小林秀加作です。 大雄宝殿前からの景色  月台の南東隅からの景色 生花と青竹の組み合わせが、オブジェの世界に繋がっているようです。 生花が隠されてしまうような、守護されているような雰囲気の現出がおもしろい。 青竹の緑と提灯の赤のコントラストも鮮やかです。 インドでは陰暦で仏教行事を行い、中国では仲秋節を三大節句の一つに位置づけて、明・清時代には月をお祭りする行事が行われました。「黄檗山では1日(新月)と15日(満月)には特別の法要を執り行い、その前日の14日と晦日に半月間の罪を懺悔するお経を誦みます」(資料1)。 月台は仏教と戒律と月を象徴する場所だそうです。 花器が月台の中心である長方形の平石のところに置かれています。この平石を「罰跪香頂石(ばっきこうちょうせき)」と称し、「叢林の共住規約を守らなかった者が罰として線香を立て、この石上に跪き礼拝して懺悔します」という場所でもあるそうです。 また、萬福寺の中心線上に位置し、月台の核となる石、結界の戒碑でもあるのです。(資料1)  回廊には、大きな絵馬が置かれています。今年は寅年。睦まじい虎の親子が家族として描かれています。「勝運」まずはコロナに勝ち抜きたいものですね。   回廊の傍からも絵馬を撮ってみました。 柱間いっぱいですから、大きさが想像できることでしょう。 数えてみますと柱間は四半敷の敷瓦8枚。絵馬底辺は7枚+αくらいの長さのようです。 大雄宝殿は、萬福寺の本堂で、最大の伽藍になります。日本では唯一最大のチーク材を使った歴史的建造物になるそうです。歇山重檐式の建物で、寬文8年(1668)年に建立されました。  大屋根の棟の両端には、摩伽羅(まから)が見えます。  棟中央には、二重の宝珠が置かれています。  上層には隠元禅師の書による「大雄寶殿」の扁額が掲げられ、  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)下層には第2代木庵禅師の書による「萬徳尊」の扁額が掲げてあります。 中国の禅宗寺院や韓国の曹渓宗の寺院では、お釈迦さまを奉祀する仏殿を大雄宝殿または大雄殿と呼ぶとか。「すべての徳をそなえた尊いお方」という意味でお釈迦さまのことを万徳尊と称するそうです。(資料1) それでは、回廊を戻って、堂内を拝観しましょう。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2) 木魚 :「株式会社浅野太鼓楽器店」 3) 木魚とは 木魚の意味・由来 :「いい仏壇」(株式会社鎌倉新書) 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 木魚 :ウィキペディア 念仏と木魚/知恩院サウンドセラピー YouTube 「日本一」巨大木魚の響き 小樽・龍徳寺 YouTube 月台 :「コトバンク」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.01.23 11:10:12

コメント(0) | コメントを書く |