|

|

|

カテゴリ:探訪

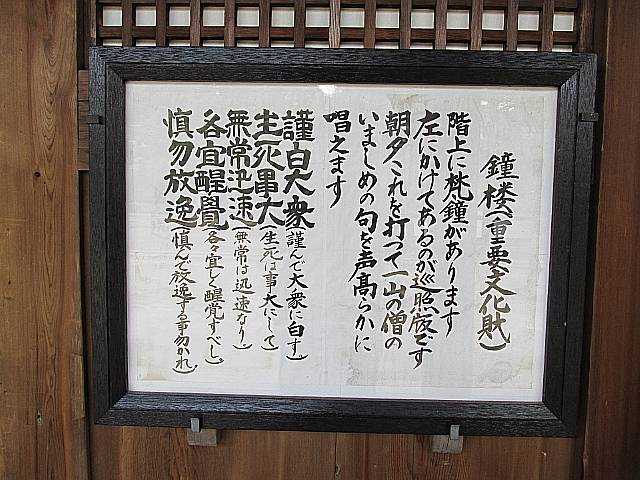

もとは敷瓦を四半敷にしていたと思われる天王殿前の回廊を南の方向に歩みます。  三葉葵の紋を使った燈籠が回廊に吊されています。 萬福寺のホームページをあらためて見て、徳川家と同じ三葉葵の紋が宗紋となっていることに気づきました。つまり、当時の徳川幕府が萬福寺に同紋の使用を認め、庇護したことにつながることと推察します。 1975年1版発行の文庫本が手許にあります。それを読み返すと、江戸時代に隠元禅師がそれまでの宋朝禅とちがった明朝禅の新風をふきこんだことが改めてわかります。「隠元は浄土教同様、念仏によって禅的境地に到達すべきだと高唱し、また言語・衣食住にいたるまで故国の風習をまもった。」「十三世まで山主はすべて中国僧だった。」「黄檗禅は、詩文にはしり安逸にながれた当時のわが禅界に大きな波紋を投じた。妙心寺派の鉄牛道機、竜渓性潜ら、曹洞宗の鉄心らが隠元の門にはしった。」「各行事から梵唄(読経)はもとより、建物の配置から用材(チーク材)のほとんどにいたるまで中国式、もちろん言語も中国語だった。」(資料1)と記述されています。 徳川幕府にとって、隠元禅師の渡来は宗教政策的にも庇護する意図が大いにあったのでしょう。 この書の説明をふまえて当時をイメージすると、菊舍の詠んだ「山門を出づれば日本ぞ茶摘うた」の句が一層鮮やかなものとなり、その心象風景を感じさせます。 南に直進する回廊は、直角に東に向かう回廊と、少し先で南端となる部分に分岐します。  これは回廊を西側から撮った景色です。 直進の回廊の南端近くに額が吊り下げてあります。「売茶堂 有聲軒」についての案内です。   ここで回廊を外れ、右折してこの参道を西に歩み窟門を潜れば、「売茶堂」「有聲軒」に至ります。 窟門前の右方向の下り坂の手前に、一木が円形の石囲みの中に見えます。 傍に駒札が立ち「黄檗樹(きはだ)」と記されています。 中国福建省、福清の黄檗山には黄檗樹が多く繁茂していたことから、山号が黄檗山と称されたと言います。 黄檗の甘皮部分は黄色で苦みがあり、漢方の原料になる一方、染料として用いられるそうです。(資料2)  窟門の手前右側に「賣茶堂」の石標が立っています。賣は売の旧字です。 窟門の上部には名称が記されていますが、残念ながら私には判読できません。  窟門を潜ると、南方向に寄棟造りのお堂が見えます。   左側の築地塀の先に竹垣が続き、その前に「賣茶翁顕彰碑」と横書きに刻された碑が建立されています。 正面にあるお堂には「茶禅」と記した扁額が掲げてあります。「賣茶堂」です。 「煎茶道の祖、賣茶(まいさ)翁(高遊外、月海元昭禅師)が祀ってあります。 翁は当寺開寺禅師の曽孫にあたり晩年洛東洛北名勝の地に茶席を設け行人に茶をすすめ風流三昧に余生をおくりました」(上掲の案内額の説明文転記) 売茶翁は「他人からの布施をこのまず、晩年法弟に寺をゆずり、路傍で茶を売った煎茶道の名人」(資料1)という説明もあります。 余談ですが、ノーマン・ワデル著『売茶翁の生涯』(思文閣出版)という翻訳本が出版されています。 この本の読後印象をもう一つの拙ブログ(遊心逍遙記)でご紹介しています。 こちらからお読みいただけるとうれしいです。  売茶堂の正面の扉に見える開口部から堂内を垣間見ますと、賣茶翁月海禅師像が祀ってあります。 加納鉄哉作の禅師像です。(資料2)   売茶堂の北西方向、一段低い位置にこの建物が見えます。入口の上部に「喫茶去(きっさこ)」の扁額が掲げてあります。たぶん、ここが「有聲軒」の玄関なのでしょう。 売茶堂から北方向に戻り、窟門傍からさらに北にゆるやかな傾斜地を下って行くと、  「茶具塚」と刻された供養碑が曲がり角に建立されています。  この庭の樹木の先に見えるのは「文華殿」です。庭の左側に見える建物が、上掲の玄関に続く建物「有聲軒」ということでしょう。 「有聲軒は煎茶席、庭園は太湖石芭蕉梧桐竹を配した煎茶趣味の庭園です。 社団法人全日本煎茶道連盟の本部がここにおかれています」(同説明文後半を転記) さて、「喫茶去」についての余談です。 この語句に使われている去は助字で「去る」という意味はないそうです。 「喫茶去」は「お茶を一服おあがり」ということを述べているフレーズなのです。 ところが、この「喫茶去」というのが禅では大問題なのだとか。 「趙州(じょうしゅう)喫茶去」の公案と言い、禅では有名な公案だそうです。 趙州禅師は、たずねてきた僧がかつて来たことのある僧にも、初めてきた僧にも、まず「曽(か)つて此間(すかん)に到るや」と質問し、僧が返答すると、どちらの僧にも「喫茶去」と言われたのです。この両方の様子を見ていた院主が変に思い禅師に質問したところ、禅師はこの院主にも「喫茶去」と言ったとか・・・・。 趙州禅師はなぜ三人に一様に「喫茶去」といわれたのか? これが公案の眼目なのだそうです。 千利休は、趙州喫茶去の境地こそ茶の真精神であるという主旨のことを語っていると言います。(資料3) 元に戻ります。  天王殿から南進した回廊の真っ直ぐ先にあるのが、「聯燈堂」です。燈は灯の旧字。  ここも正面の柱、堂内の柱の双方に聯が掛けてあります。 残念ながら、これらの聯と堂内の扁額についての資料がなく、私には判読できません。不詳です。 現在の建物は昭和47年(1972)の再建だとか。 「本尊は釈迦牟尼佛。千手観音像、室田夫人観音像を祀っています。過去七佛より西天東土の歴代祖師、黄檗宗流下の法を継ぐ僧侶を祀り・・・・・・近世においては、黄檗宗の流れを受け継いだ末寺の和尚や檀信徒篤志者も過去帳に記載して一切有縁の方々を祀るようになりました。」(資料2) ちょっと関心を抱いたのは、堂内天井の装飾画と、   降棟の鬼瓦(般若とは珍しい・・・・)および建物正面の桁の上の束の造形です。  天王殿から南進してきた回廊から左折し東に延びる回廊の角で、この木札が順路を示す役割を果たしています。魚梆の絵です。この先にこれがありますよという案内表示でもあります。   聯灯堂からでは、右折して東方向への回廊を歩みます。この回廊も重要文化財です。 柱にその旨の木札が掲げてあります。回廊には、「京都最古 都七福神 毘沙門天 東寺」の幟が立ててあります。 ここ萬福寺の布袋尊はこの「都七福神」の一つに入っています。 「古来より民衆の間で信仰の篤い七福神は京都が発祥の地とされ、『都七福神』の巡拝は古くから行われているものです」(資料4)ということをこの探訪で知った次第です。 毎月7日は都七福神のご縁日とされています。(資料4)  最初の建物には「鐘楼」の木札が掲げてあります。   この部屋は自由写経のために開放されているようです。 回廊から眺めていた時は、部屋の奥に置かれているものは何か判然としませんでした。 後日、写真を見て、仏像が安置されていることがわかりました。  聯灯堂側から見れば、この建物が二階建てとわかります。上層に梵鐘が吊されているのでしょう。 長崎の元奉行だった黒川与兵衛が寄進し、寬文8年(1668)に建立された入母屋造、本瓦葺の建物です。梵鐘は戦後に再鋳されたものと言います。  棟には総門と同様の摩伽羅(まから)と鬼瓦が見えます。   鬼瓦と軒丸瓦。軒丸瓦の瓦当面には「萬福禅寺」の文字が陽刻されています。  鐘楼の北東側から回廊を眺めた景色 鐘楼の北東側から回廊を眺めた景色回廊の柱に耐震補強がされているのが目にとまりました。   巡照版 巡照版朝夕打たれ続けているためでしょう「無常迅速 各宜覚醒」の文字がかなり消滅しています。  鐘楼の東側の空間から南東方向に見える建物の屋根 「萬福寺 七堂伽藍」図を参照すると、「典座(てんぞ)」と称される建物のようです。(資料5) 典座は「禅宗寺院で、僧侶の食事を司る役職」(日本語大辞典・講談社)という意味ですので、食事の準備、食事等に関わる建物なのでしょう。   さて、回廊を先に進みましょう。 つづく 参照資料 1)『京都府の歴史散歩(下)』 山本四郎著 山川出版社 p146-148 2)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 3)『茶席の禅語(上)』 西部文浄著 タチバナ教養文庫 p136-140 4) 日本最古 都七福神まいり ホームページ 5) 境内の建造物と文化財 :「萬福寺」 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ キハダ(植物) :ウィキペディア すぐわかる生薬 おうばく(黄柏) :「漢方薬師堂」 喫茶去 今日の言葉 :「臨済宗 円覚寺派大本山 円覚寺」 喫茶去 <五灯会元> 今月の禅語 :「安延山 承福禅寺」 [禅語] 喫茶去の意味・解釈ー原典ノエピソードから解説 :「mame-sadou.com」 典座 :ウィキペディア 宇治市の朱印:黄檗山 萬福寺 :「家紋研究家が行く!京都御朱印巡り」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|