|

|

|

カテゴリ:探訪

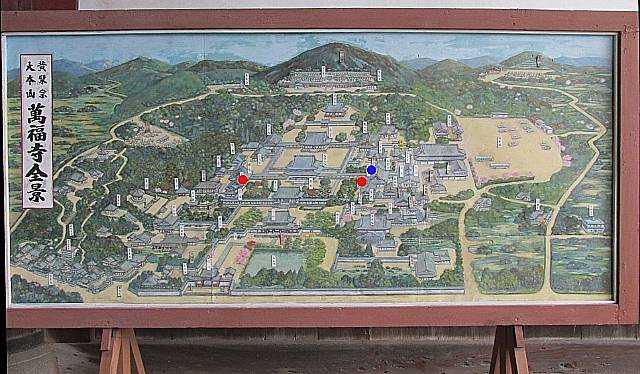

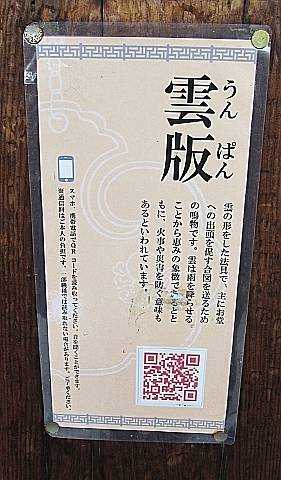

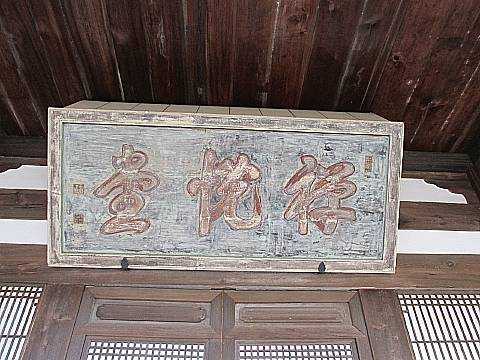

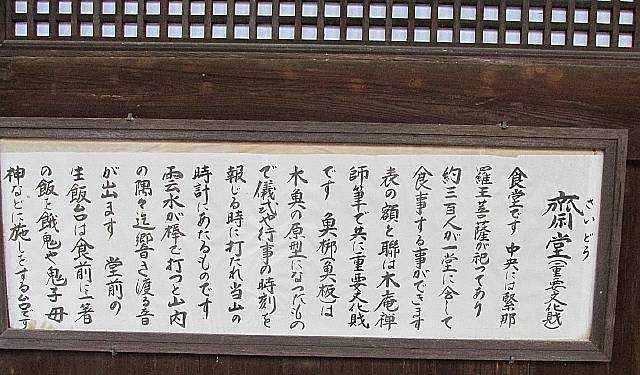

回廊を東に歩むと、 回廊を東に歩むと、 「伽藍堂」(重文)があります。 「伽藍堂」(重文)があります。第2代木庵禅師の書による「伽藍堂」の扁額が掲げてあります。  「萬福寺全景図」の右側(南)の赤丸のところです。伽藍堂は左側(北)の祖師堂(左の赤丸のところ)と相対する形で同時期、寬文9年(1669)に建立されました。単層入母屋造り、本瓦葺きの建物です。 伽藍堂は伽藍を守護する伽藍神を祀るお堂だそうです。(資料1)   扉の両側の柱にも聯が掛けてあります。  堂内中央に本尊が祀られていて、その手前の左右の柱にも同様に聯が掛けてあります。 これらの聯について、資料がなく不詳です。   本尊には華光菩薩像が安置されています。像容としては顔に三目があり、中国の文官の服装です。范道生作で、寬文3年(1663)の造立だそうです。木造彩色。像高163.5cm。(資料1)   華光菩薩像の前には、椅座する男性の像が安置されています。  この像、なかなか厳めしい相貌です。手許の参照資料には残念ながら明示されていません。 『百丈清規證義記』の附加伽藍の項についての補足説明があります。(資料1) そこで、その説明の文脈と他の資料を合わせこの像を関帝像と推察します。間違っているかもしれませんが・・・・。(資料2,3) 神戸と横浜には関帝廟があります。中国の人々の信仰の一端であり、そこからの類推でもあります。  これはウィキペディアから引用した関帝像の一例です。(資料2) 雰囲気は似てますよね。  祭壇の手前には、把手付き鼎の形の大きな香炉が置かれています。まさに中国という感じ・・・・。  祭壇に掛けられた赤地の刺繍布には、唐子たちが楽しげに音楽を奏でている図柄が見えます。   本尊に向かって右側の厨子には、八臂の弁財天坐像が安置されています。木造、像高74.0cm。(資料1)   本尊に向かって左側の厨子には、三面大黒天立像が安置されています。塑造、像高74.0cm。三面六臂の像で、右に毘沙門天、左に弁財天の顔を併せ持つています。 余談です。ふと、思い出しました。 宇治川傍にある曹洞宗の興聖寺にも、僧堂北側に三面大黒天が祀られています。 もう一例は京都・東山にある圓徳院の三面大黒天。こちらは豊臣秀吉の出世守り本尊として有名です。  ふと、堂内の北西隅に目を向けると、 ふと、堂内の北西隅に目を向けると、こんなものが置かれています。何でしょうか。不詳。  伽藍堂を過ぎて振り返った景色  回廊を進み、次のお堂の正面に向かう前に目に止まるものがあります。    これです。青銅製で雲の形をした「雲版(うんぱん)」と称される法具です。 QRコードが見えるので何かと思えば、スマホ、携帯電話でこの雲版の音を聴くことができるそうです。お寺も進歩している。工夫していますね。 雲版は「主にお堂への出頭を促す合図を送るために鳴物」とここには説明されています。 「雲版は、朝と昼の食事と朝課の時に打つもの」(資料1)だそうです。 なぜ雲形なのか? 「雲は雨を降らせることから恵みの象徴であるとともに、火事や災害を防ぐ意味もあるといわれて」(転記)いるからなのだそうです。  この雲版の西面には年月が陽刻されています。「寬文元年 歳在辛丑□□月吉日」(二文字不詳)と読めそうです。十干十二支による紀年法で、辛丑(かのとうし)の歳は、寬文元年(1661)に該当します。(資料4) 寬文元年は第4代将軍徳川家綱の時代。萬福寺の創建年でもあります。整合します。 この雲版には天女の姿がレリーフされています。   雲版の反対側(東面)です。  「黄檗山萬福禅寺住持 隠元□□」(末尾二字不詳。琦と置の二字か?)という文字が読み取れます。左側に落款の形も見え、こちらの面にも天女のレリーフが施されています。  両側には太陽と月、そして雲が象られています。  こちらのお堂は「斎堂」です。萬福寺全景図に青色の丸を付けた位置になります。  正面の扉の上に第2代木庵禅師の書による「禅悦堂」の扁額が掲げてあります。   扉の両側の柱に聯が掛けてあります。これも木庵禅師の書だそうです。こちらもまた資料がなく判読できかねます。  正面右側の腰板部分に「斎堂」の案内額が掲示されています。 「斎堂」は萬福寺本山の僧衆の食堂です。約300人が一堂に会して食事をすることができるそうです。(案内文より) 扉が閉ざされていますので、内部は分かりませんが、堂内には緊那羅王菩薩立像が祀ってあり、高脚飯台と腰掛が並んでいるそうです。 緊那羅王菩薩立像は范道生作で寬文2年(1662)に造立されたもの。八部衆の一人で、楽器を演奏し歌を得意とする音楽天であり、僧衆の食事を見守る火徳神とされています。斎堂が寬文8年(1668)に建立されるまでは法堂に安置されていたそうです。(資料1) 一つ疑問があります。八部衆なら、仏像としては天部に分類され、菩薩とは区別されています。 なぜ、緊那羅王菩薩と称されているのか、今ひとつ私には理解できていません。  斎堂の正面から「大雄宝殿」が間近に見えます。 この景色の右下にある駒札が目にとまります。  それがこれです。 それがこれです。駒札には「生飯台(さばだい)」と記されています。  「堂前の生飯台は食前に一箸の飯を餓鬼や鬼子母神などに施しをする台です。」(掲示の説明文転記)  大雄宝殿に向かう回廊の南端に溝が設けられているのが目に止まりました。 広大な伽藍ですので、境内の排水の流れも伽藍配置の一環として組み込まれていることがわかります。 斎堂正面の東端寄りに、上掲の雲版と対になる「開梆(かいぱん)」のご紹介から始めます。 説明としては、上記「斎堂」の案内説明に触れられています。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2) 関帝 :ウィキペディア 3) 関帝図 :「文化遺産オンライン」 4)『歴史探訪に便利な日本史小典』 3版 日正社 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 「范道生」 長崎往来人物伝 :「長崎Webマガジン」 【曹さんぽ】番外編!神戸・関帝廟をご紹介します YouTube 横浜 関帝廟 ホームページ 緊那羅王 仏様の世界 :「Flying Deity Tobifudo」 緊那羅 :「owlapps」 乾漆八部衆立像 :「法相宗大本山 興福寺」 八部衆 :「isumu」 三面大黒天 尊像 :「曹洞宗 仏徳山・興聖寺」 三面大黒天 :「圓徳院」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|