|

|

|

カテゴリ:探訪

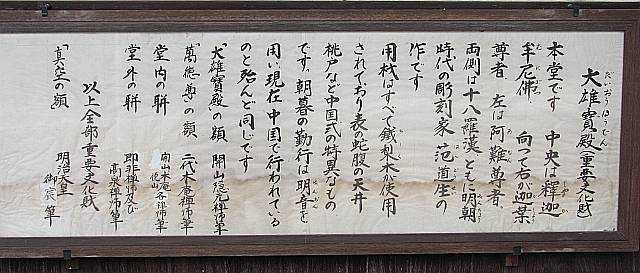

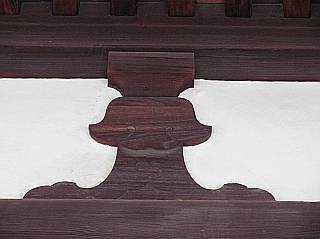

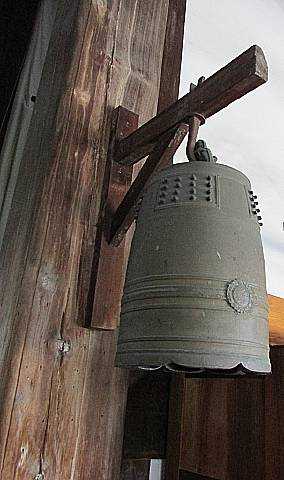

再び斎堂を経由して左折し回廊を進むと、南東隅の柱に「大雄寶殿」(重文)の木札が掛けてあります。 堂内に入る前に、まずは大雄宝殿の正面の拝観です。  大雄宝殿の正面、左右には白壁の壁面にスッキリとした円窓が設けてあります。 円窓は「日・月」を象徴しています。(資料1)  円窓下の腰板のところに、案内文の額が掲げてあります。順次参照しつつご紹介します。  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)2013年6月に探訪したときには、円窓が開放されていてこんな景色を眺めました。 円窓の左の柱に、最初の聯が目に止まります。 第5代高泉禅師の筆による「碧水丹山設長生之画」の聯が掛けてあります。 北側の柱には、高泉筆で対となる「光輪白月献無尽之煙」の聯が掛けてあります。こちらの写真は撮り忘れました。(資料2,3)  正面五間の中央には、前回触れた「萬徳尊」(木庵禅師筆)の扁額が掲げてあります。 正月なので、桁には左から「場・道・懺・禮」の文字を記した幡が掛けてあります。 大雄宝殿は萬福寺の本殿であり、ここは礼拝し懺悔する道場ですよという意味でしょうか。  回廊に大きな鼎の香炉が置かれています。 回廊に大きな鼎の香炉が置かれています。 部分図として切り出しました。 部分図として切り出しました。「壽」の字がデザイン化され要所に描かれ、様々な花模様を細やかにし、描き込んだ意匠です。 ケバケバしくはなく、華やかな雰囲気を感じさせて素敵です。  正面の北側には、即非禅師の筆による聯が掛けてあります。 向かって右側は「世豈無主人」です。『都名所図会』では左側には「仏是良事漢」が対になっているという説明があります。(資料2,3) しかし、改めて写真を見ると、文字数が一致しませんので、不詳です。  大雄宝殿の北側面には、花頭窓が設けてあります。  正面、左(北)の円窓傍から大雄宝殿正面の回廊を眺めた景色です。  回廊を引き返し、南側面の入口に戻ります。 回廊を引き返し、南側面の入口に戻ります。大雄宝殿は「歇山重檐式(けつさんじゅうえんしき)」の建物ということに前回触れています。 外見上は二重構造に見えます。しかし、下方の屋根(檐)は装飾としての屋根で、堂内は単層構造になっています。下方の屋根が回廊部分になります。(資料1) 法隆寺金堂の屋根の裳階(もこし)を連想しました。   (2013.6.9 撮影) 回廊の天井を見上げますと、蛇腹天井の形式です。龍の腹を表しているそうです。 中国、チベットには同様のものがあり、「檐廊(えんろう)」と称されるそうです。(資料1)  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)日本の寺院では、束と蟇股が見られます。大雄宝殿にはそれらの中間的なイメージを持たせる形が使われていて、興味深いところです。  堂内に入ったところからの景色 堂内に入ったところからの景色柱は角柱で、床面は敷瓦(甎 せん)を四半敷にして舗装されています。本尊を祀る須弥壇に向かって、内陣に円座が並べてあります。  装飾法具が中国式です。本堂の柱には数多くの聯が掛けてあります。  堂内中央の須弥壇には三尊像形式で本尊が祀ってあります。その上に「真空」と記した額が掲げてあります。明治天皇の宸筆とのこと。(資料1,案内額)  中尊は釈迦如来坐像が祀ってあります。釈迦牟尼仏が本尊です。 従来、范道生作と伝えられてきました(案内額)が、近年の研究で范道生が離日していた時期の事実により、京大仏師兵部作が有力な説になっているそうです。寬文9年(1669)造立。像高250.0cm。   後日、記録写真をよく見ると、胸の部分に卍が刻されているのに気づきました。 脇侍として、向かって右には迦葉(かしょう)尊者、左には阿難(あなん)尊者が立っています。  摩訶迦葉は、サンスクリット語でマハーカーシャパ(大迦葉)と称し、仏十大弟子の一人です。頭陀(衣食住に関して小欲知足に撤した修行)第一といわれたで、教団の長老にもなりました。釈迦が摩訶迦葉に法を伝える契機になった「拈華微笑(ねんげみしょう)」の故事が有名です。(資料4)  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)阿難は、サンスクリット語でアーナンダと称し、釈尊のいとこであり、十大弟子の一人です。釈尊の侍者として25年つかえ、釈尊の説法を聴聞することが特に多かったので、多聞第一と呼ばれています。経典の結集の会議おいては大きな役割を果たしたと言います。(資料4)  北側面から 北側面から  南側面から 南側面から  堂内中央正面の手前には高い位置に7つの幡が吊り下げてあり、「南無○○如来」と七仏に念じる形に記されています。右から見ていくと、多宝、宝勝、妙色身、広伝身、離怖畏、甘露王、阿弥陀と、それぞれ読めそうです。  堂内の南と北の壁面沿いに、十八羅漢像が安置されています。 こちらは出入り口のある南側壁面です。 羅漢像を端から眺めつつ、反時計回りに進みます。  北側壁面を東端から眺めた景色です。  こちら側には、この木造の虎像がガラスケースに収めて展示されています。虎らしくない(?)かわいい感じです。猫をモデルに想像を駆使して彫像したのでしょうか。  堂内で「東日本大震災被災犠牲者諸精霊位」の位牌が目にとまりました。  布袋尊の小像も安置されています。 布袋尊の小像も安置されています。萬福寺で特徴的な聯。この堂内で目にする聯をいくつかご紹介しておきましょう。 この大雄宝殿では、堂内の柱に掛けられた聯について、簡略な説明用の木札が聯の傍に掲示されています。   堂内への出入口に一番近い柱の正面の聯は、第7代悦山禅師筆の「万徳殿中移来一会耆閻崛」です。説明木札は[まんとくでんちゅう、うつりきたるいちえ、きじゃくつ]と読み、<万徳尊(お釈迦様の別名)のお堂の中は、耆閻崛(きじゃくつ)山のお説法をここに移して来たようである>という意味と記されています。以下、同様です。 この正面に対して、左側面の聯は第2代木庵筆の「一茎草現紫金容赴感流慈道祓三千世界」 [いっきょうそう、しきんようをげんじ、かんにおもむき、じをながして、どう、さあんぜんせかいにこうむり] <一本の草が仏のお姿をあらわしていて信心を感じるところ慈悲心をもって三千世界(世界中)に仏法をひろめ>  木庵筆の聯は、北側の柱の右側面が対応します。「万徳功円浄妙智随機化物恩加百億人天」 [まんとくこう、まどかにして、じょうみょうち、きにしたがい、ものをけして、おんひゃくおくにんてんにくわう] <万徳(仏のお徳の多いこと)を円満にお積みになってその知恵は人間(機)や衆生(物)の中に教化して沢山(百億)の人達にその恩を及ぼしておられる> この左柱の正面の聯は、  これです。 これです。上掲悦山筆の聯に対応するものだと思います(末尾一文字欠落)。 ところが、説明木札に撮影に失敗していました。残念! 次の機会に確認したいと思います。   釈迦如来の脇侍・迦葉尊者の斜め前の柱には、隠元禅師筆の聯が掛けてあります。 「宗門肇啓廓天心祗樹林中十聖三賢皆景仰」 [しゅうもん、はじめてひろげ、てんしんかくたり、ぎじゅりんちゅう、じつしょうさんけん、みなけいぎょう] ここまでは記録写真で判読できましたが、訳文にあたる箇所が鮮明でなくて、お伝えできません。上掲左の写真の聯も撮影は失敗。課題が残りました。 読み下し文がわかりますので、語句からの類推で少し文意を理解できそうです。宗門をはじめて確立したという意味では、釈尊が悟りを啓いて教えを広められたことか、隠元禅師が日本に渡来され黄檗宗の基を啓いて教えを広められたことかのいずれかを意味するのでしょう。祗樹林は釈尊が教団を営まれた祗樹給孤独園(ぎじゅぎっこどくおん)、つまり祇園精舎という場所のことだと思います。そこで仏の十弟子をはじめ多くの僧が修行に励みました。(資料4) その場所を比喩的に例示したとも受けとめられます。 三賢十聖は「大乗仏教で、菩薩の修行階位のうち、聖位である十地(十聖)と、それ以前の十住・十行・十回向(三賢)のこと。三賢十地。」(『デジタル大辞泉』)を意味する といいます。(資料5) 最後の「景仰」は「したいあおぐ」(『角川新字源』)という意味です。 いずれにしても、十聖三賢として修行の階位にいる先人を仰ぎ見て、修行に励もうという主旨なのでしょうね。 大雄宝殿の堂内を眺めますと、  堂内で、この鐘が本尊の背後の壁面の南の柱に設けてあることに目がとまりました。 特定の目的でこの鐘も叩かれるのでしょう。  本尊の背後の堂内の通路部分ですが、見上げた部分は下方の屋根(檐)の棰(たるき)の整然とした列が見えます。屈曲した海老虹梁も使われています。  堂内の一隅の天井部分です。かなりの高さがあることで、このお堂が単層の建物とわかります。 細見と言いながら不十分さが残りました。 次回は大雄宝殿拝観の最後に、十八羅漢像見仏に絞り込んでご紹介します。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p106-110 3) 黄檗山萬福寺(万福寺) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」 4)『岩波仏教辞典 第二版』 中村・福永・田村・今野・末木[編集] 岩波書店 5) 三賢十聖 :「コトバンク」 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 隠元 :「Japan Knowkedge」 隠元禅師と黄檗文化 :「旅する長崎学」(長崎県文化振興課) 隠元 生活の中の仏教語 :「読むページ」(OTANI UNIVERSITY) 隠元倚騎獅像 :「神戸市立博物館」 木庵禅師 :「恩林寺のぶろぐ」(岐阜県) 木庵禅師物語 記事一覧 :「黄檗宗宝林寺」(群馬県) 木庵禅師頂相 :「姫路市」 木庵禅師書 三幅対 :「長崎市」 高泉性潡 :「コトバンク」 高泉性潡 :ウィキペディア 高泉和尚襍話 侍者編 :「黄檗宗慧日山永明寺」(滋賀県) 高泉禪師一滴艸 (こうせんぜんじいってきそう):「新日本古典籍総合データベース」 【県指定】紙本隠元画像 1幅 :「北九州市」 拈華微笑 :「コトバンク」 「拈華微笑」とはどういう意味なのか :「禅の視点 -life-」 拈華微笑《ねんげみしょう》 (無門関) :「今月の禅語」 黄檗宗 梵唄(ぼんばい) YouTube 黄檗宗・萬福寺 梵歌 YouTube 萬福寺 お施餓鬼(令和2年 中元法要) YouTube 令和3年【中元法要】施餓鬼 YouTube 令和3年 仏供講法要 YouTube ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -11 祖師堂・鼓楼・合山鐘・石碑亭・寿蔵ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|