|

|

|

カテゴリ:探訪

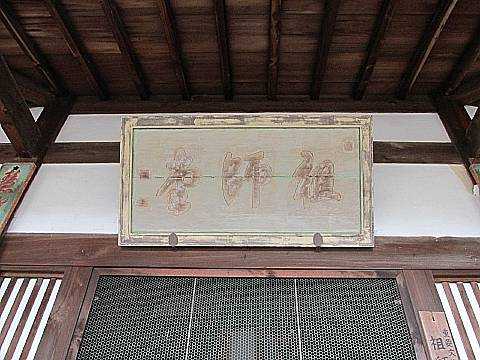

禅堂から祖師堂に向かう間の築地塀に砕石が埋め込まれています。 私が気づいたのは、この箇所だけです。ちょっと特異な白壁。  禅堂の鬼瓦 禅堂の鬼瓦 祖師堂(重文) 祖師堂(重文)禅宗で祖師と言えば、達磨大師です。このお堂は寬文9年(1669)に今津浄水居士により建立されたそうです。(資料1)  「祖師堂」の扁額 「祖師堂」の扁額  正面両側の柱に、第2代木庵禅師筆の聯が掛けてあります。(資料2,3) 資料がなくて私には判読できません。  祖師堂の案内額 祖師堂の案内額 中央に范道生作、寬文3年(1663)造立の木造、達磨大師坐像が祀られています。像高166.5cm。(資料1) 江戸時代に出版された『都名所図会』は「祖師堂(達磨大師金色の像を安ず」と記しています。(資料2,3) 「本像はもともと体全体に金色が施されていたようですが、現在は下地の朱漆色が目立ちます」(資料1)という状態になっている結果です。 この祖師堂には、開山隠元禅師から57代までの歴代管長の位牌が祀ってあるそうです。  禅宗の初祖・菩提達磨はサンスクリット語のボーディダルマの音写。達磨という略称で良く知られています。「面壁九年」という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。 「宋代の禅宗史書によると、過去七仏より28代目の祖師となり、教外別伝(きょうげべつでん)の正法眼藏(しょうぼうげんぞう、さとりの真実)を伝えるため南海経由で梁に来て、武帝に迎えられた。しかし、武帝にはその教えが理解できなかったので、北魏に入り、嵩山(すうざん)少林寺で独り面壁して、後に2祖となる慧可を指導し、禅の教えを伝えてインドに帰ったという」(資料4) 余談ですが、達磨と慧可といえば、「慧可断臂」の話が伝わっています。室町時代に雪舟が描いた「慧可断臂図」(国宝)はとくに有名です。あの図の達磨の眼がすごい・・・・・。(資料4,5)  鼓楼(重文) 鼓楼(重文) 鼓楼の案内額 鼓楼の案内額この鼓楼は、境内の南に位置する鐘楼と相対していて、「朝5時開静、夜9時開枕に太鐘と太鼓をもって、時刻と消灯、本山の大衆に起居動作の始終を知らせています。また賓客来山のときに鐘太鼓交鳴して歓迎を表します。」(資料1)そんな役割を担うお堂です。   祖師堂前の回廊(左側)と天王殿への回廊(右側)の分岐箇所から眺めた景色です。  天王殿に歩む回廊から眺めた鼓楼の全景 重層入母屋造、本瓦葺きです。信夢善士により延宝7年(1679)に建立されたそうです。 二階の四周には縁があり、逆蓮柱付の勾欄が廻らされています。大棟の両端には鯱(しゃち)が置かれいます。(資料1) 次回は近くから外観の細部を撮ってみたいと思います。  参道の正面は大雄宝殿の回廊で、手前に南東方向に見えるのは月台です。  祖師堂と禅堂 祖師堂と禅堂ともに単層入母屋造、本瓦葺きのお堂です。屋根にはどちらも鬼瓦が使われています。  南の方向に目を向けると、右側(西)から、鐘楼・伽藍堂・斎堂のほぼ全景が見えます。 鐘楼は重層、伽藍堂と斎堂は単層、3つとも入母屋造、本瓦葺きのお堂です。   鼓楼から、上掲の回廊が分岐する地点に到ります。ここにはもう一つ、北西方向へ回廊分岐しています。回廊が分岐(合流)する場所の西側には大きな池のある庭が広がっています。   北西方向への回廊が北に屈折するところで、この池の畔まで歩み、南への回廊と東西の築地塀に囲まれた形の庭を眺めた景色です。   この庭の西側から北西側を眺めた景色です。  庭から北東方向を眺めると、北西方向の回廊が北方向に転じた回廊が見えます。 途中で、一段屋根が高くなっている箇所があります。   ここに「合山鐘(がっさんしょう)」と称する雲文梵鐘が吊されています。 第6代千呆禅師によって元禄9年(1696)に再鋳された梵鐘だそうです。(資料1)  回廊の北側からの眺め。回廊の柱に「祈りの鐘」と掲示されています。 撞木の背景に見えるのが北西~南東方向の回廊部です。    梵鐘の中帯の下の草ノ間が二段に区分され、上段には獅子、下段には龍がレリーフされています。 この鐘は「開山堂、寿蔵、舎利殿で行われる儀式の出頭以外には鳴らされません」(資料1)とのことです。  回廊に置かれた石造賽銭箱と鬼瓦。 北側にはこの石製箱が何か、名称が記されています。南から見ると、何コレ?という感じ・・・・鬼瓦に目が集中してしまいます。  合山鐘のある場所の東側に、樹木の傍に駒札「香椿(ちゃんちん)」が立っています。 「隠元禅師が中国から伝えたもの。若葉は食用となる」と説明されています。  一段高くなったところにこの窟門(と呼ぶのでしょうか)があります。 扁額風にデザインして、「潜修禅」と読めそうな文字が刻されています。かなり大きい建物がありますが、不詳です。  門側から合山鐘のある回廊を眺めた景色です。礎石と思える円形の石造物が踏み石の一つに。  北側に、「石碑亭」が見えます。 北側に、「石碑亭」が見えます。  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)石碑亭はその名の通り、石碑を納めたお堂で、宝永6年(1709)に同時に建立されました。  石碑は亀趺(きふ)付きの顕彰碑です。 「碑には、隠元禅師の特賜大光普照國師塔銘が刻まれています。」(資料1) 亀趺とは「亀の形に刻んだ碑の台石」のことです。これは中国の碑の形式で、江戸時代になって用いられるようになったと言われています。(資料1) 京都の探訪をするときに、この亀趺を意識すると結構各所で目にする機会があります。京都の探訪経験で記憶に残るのは、東寺・毘沙門堂の境内、建仁寺の開山堂、金戒光明寺の墓地、京都大亀谷大国寺境内、醍醐山に登る山道(参道)傍などです。 「中国風を尊んだ江戸時代の藩主の墓碑や禅僧の行状碑に付属して多く作られ、それらの見本となりました」(資料1)と説明されています。 余談ですが、かつて少し調べたとき、各地にかなり存在することを知りました。再確認した中での事例に、「水戸徳川家墓所」(資料6)、江戸東京博物館の徳川家康像(資料7)などがあります。   石碑亭の前から、北西方向に「寿蔵」(重文)が見えます。 寿塔、真空塔とも称されるそうです。宝形造の屋根、本瓦葺きの六角堂です。 寿蔵は隠元禅師の生前に築造された墳墓です。木庵禅師を中心に法子・法孫らにより、寬文3年(1663)に建立されたそうです。(資料1) 回廊は石碑亭の近くで東西方向に向かいます。   左折して東西の回廊に進むと、寿蔵への参道が北に延びています。 斜面地が段状に開平され、石垣が積まれた境内地に寿蔵が建立されています。 寿蔵の背後は石垣が半円形に築かれ、その上に屋根付きの塀が寿蔵を囲っています。  門内参道の左右に石灯籠が3基ずつ並んでいるのが遠望できます。  一字目が欠けてしまいましたが、正面には霊元天皇宸筆による「眞空塔」の額が掲げてあります。ここも聯が掛けてあります。正面中央の円窓戸板には、隠元禅師の書による「壽蔵」という文字が刻されています。(資料1) 寿蔵の正面にも円窓の左右に隠元禅師の書による聯が掛けてあります。右の聯は「天開寿蔵長生日」、左の聯は「地湧松岡不老者」とのこと。(資料2,3:付記一部修正)  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)宝形造の屋根の頂には露盤と宝珠が置かれています。露盤には蓮華の紋様が見えます。  (2013.6.9 撮影) (2013.6.9 撮影)六方の降棟の先端は、鬼ではなくて中国の仙人を表した鬼瓦が使われています。 すごく楽しげな二人の仙人です。寿蔵にふさわしい感じ・・・・・。 「寿蔵の瓦は舎利殿と共に上方の瓦御用をつとめた大坂の寺島藤右衛門の寄進」(資料1)によるそうです。 回廊に戻り、西に進みます。  回廊の左側に見える庭です。「中和園」と呼ばれています。(資料1) 目が引き寄せられる珠状の石のある白砂の島の右側に井戸が見えます。 「中和井(ちゅうわせい)」と称される井戸です。この辺りは「後水尾法皇の御生母(後陽成帝の女御)中和門院前子の屋敷趾(和田山御殿)で、日常使われていた井戸」(資料1)だそうです。「黄檗の創建にあたって、近衛家所領の一部を幕府から下賜されていることを示す史跡といえます。」(資料1) 現在のこの庭は、隠元禅師300年大遠諱のあった昭和47年(1972)に整備されたそうです。  回廊の先は、開山堂です。 つづく 参照資料 1)『最新版フォトガイドマンプクジ』 萬福寺発行 萬福寺売店にて購入した小冊子 2)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p106-110 3) 黄檗山萬福寺(万福寺) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」 4)『岩波仏教辞典 第二版』 中村・福永・田村・今野・末木[編集] 岩波書店 5) 慧可断臂図(えかだんぴず) :「京都国立博物館」 6) 国指定史跡 水戸徳川家墓所 :「徳川ミュージアム」 7) 35 亀趺 :「石仏散歩」 補遺 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ 亀趺 :「コトバンク」 大円広慧国師碑 :「フィールド・ミュージアム京都」 日本の亀趺 :「東アジアの亀趺」(東京大学・東洋学研究情報センター) 日本の亀趺を一瞥 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -2 総門(2)・影壁・放生池・三門ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -3 三門(2)・菩提樹・鎮守社・天王殿前境内 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -4 天王殿(ほていさん・韋駄天・四天王)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -5 売茶堂・聯燈堂・鐘楼ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -6 伽藍堂・斎堂(禅悦堂)・雲版 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -7 斎堂の開?・月台・大雄宝殿ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -8 大雄宝殿 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -9 大雄宝殿の十八羅漢像と隠元禅師像 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -10 法堂・東西の方丈・慈光堂・禅堂ほか へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -12 開山堂・松隠堂・通玄門 へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -13 文華殿と塔頭(天真院・万寿院)へ スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -14 北西周辺の塔頭(萬松院・龍興院・宝蔵院・宝善院)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 一覧表 宇治(探訪・観照)一覧 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.01.23 11:27:56

コメント(0) | コメントを書く |