|

|

|

カテゴリ:旧東海道53次を歩く

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

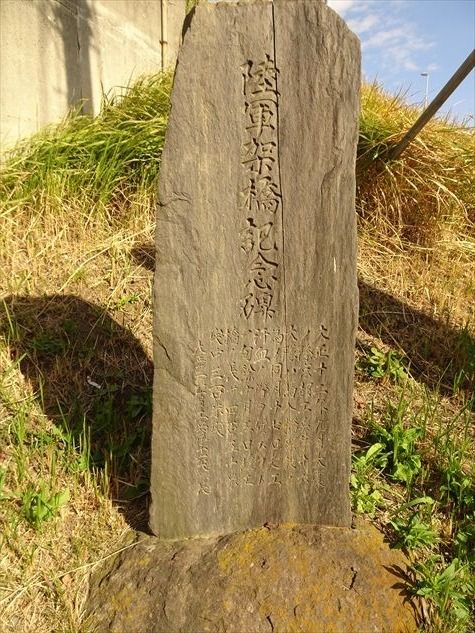

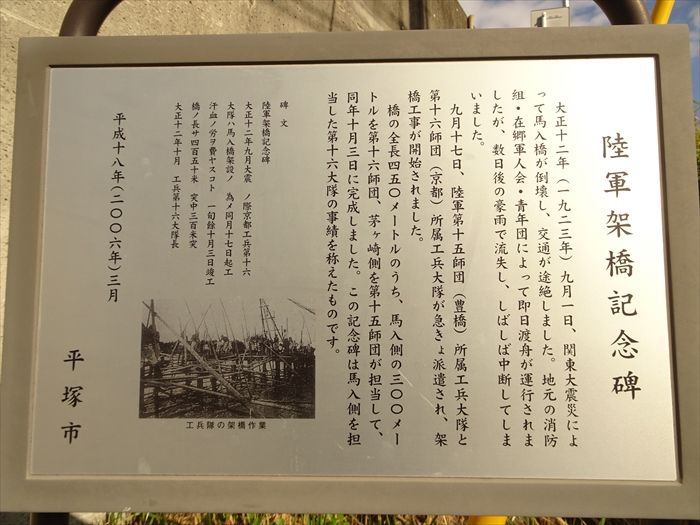

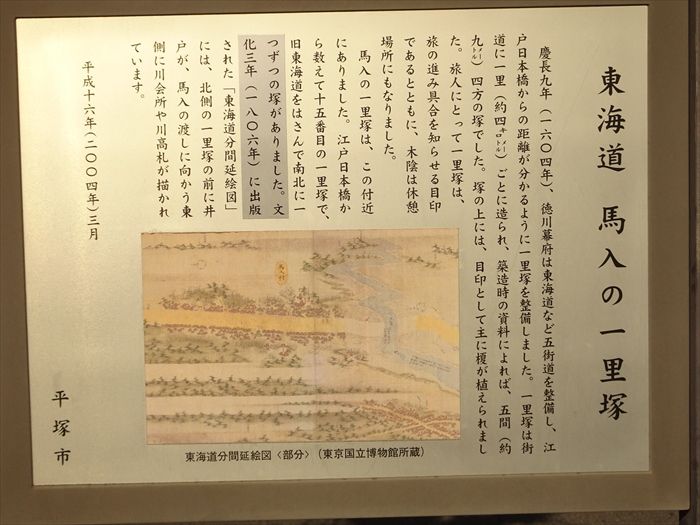

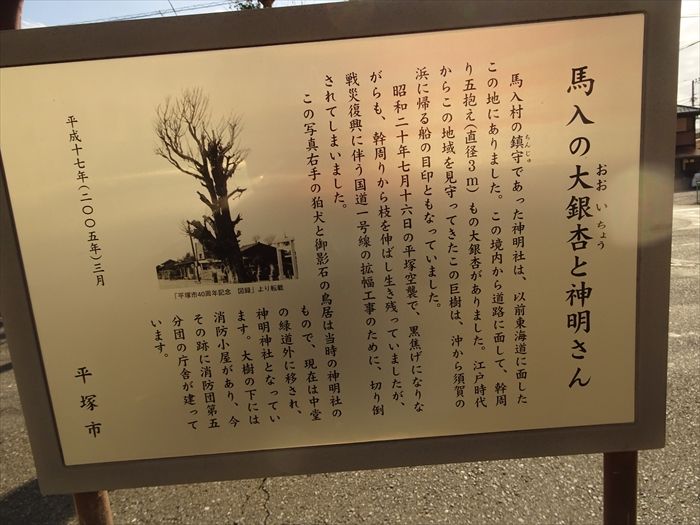

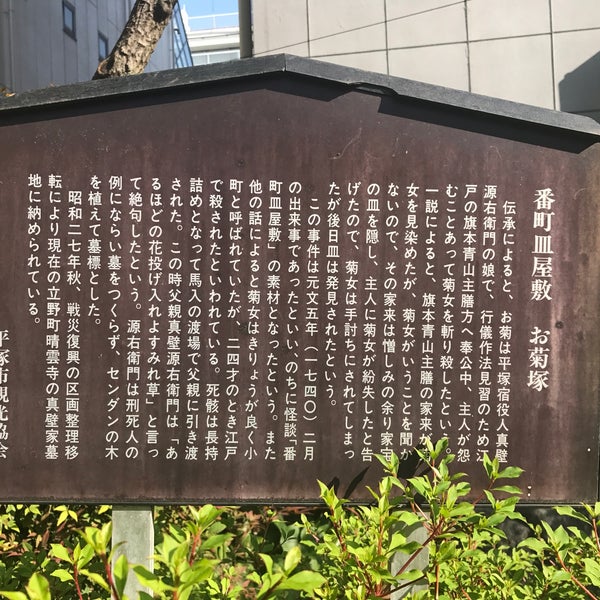

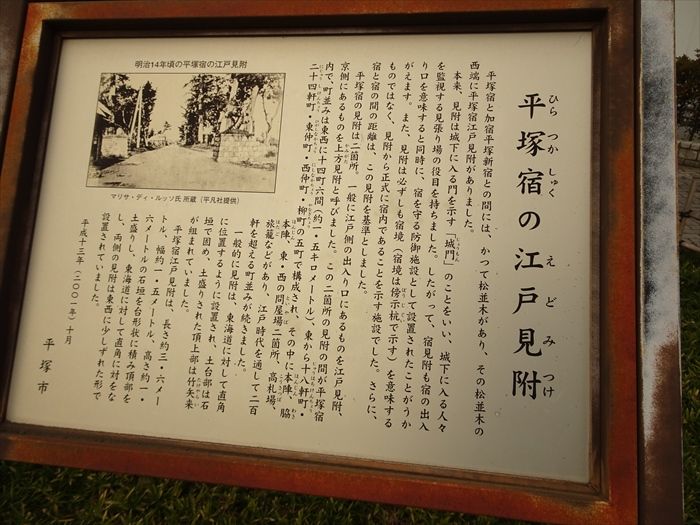

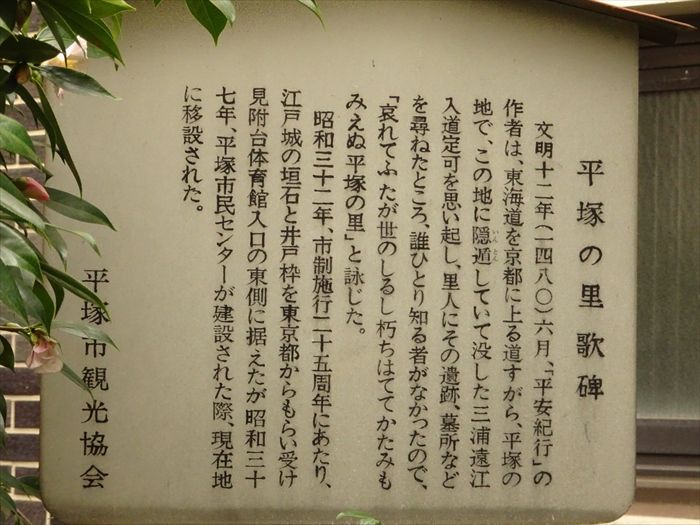

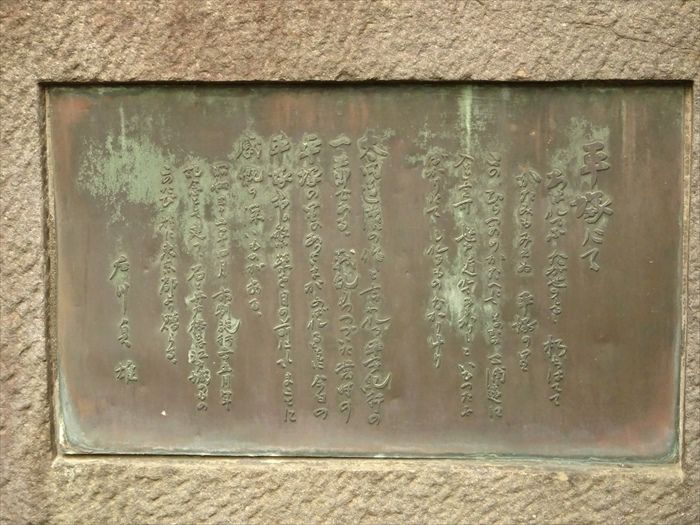

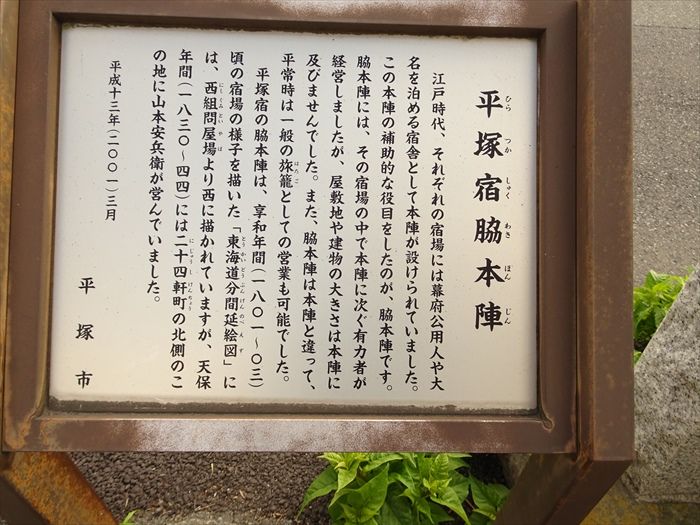

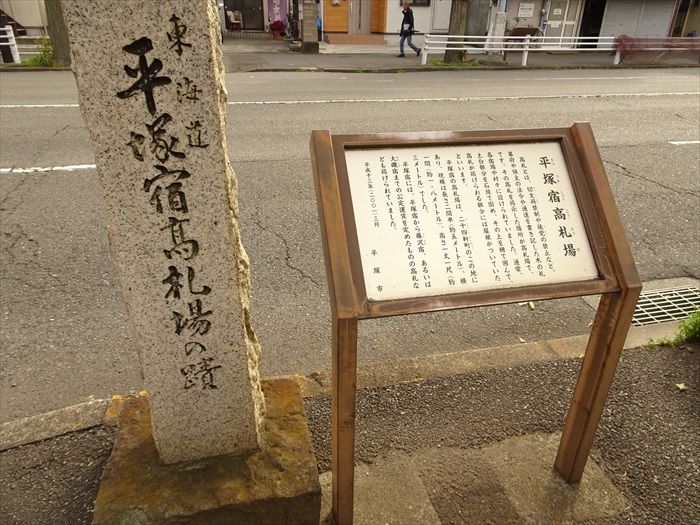

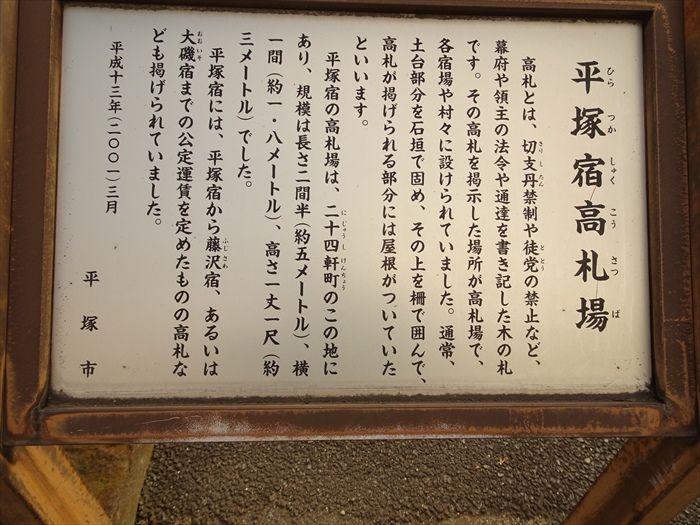

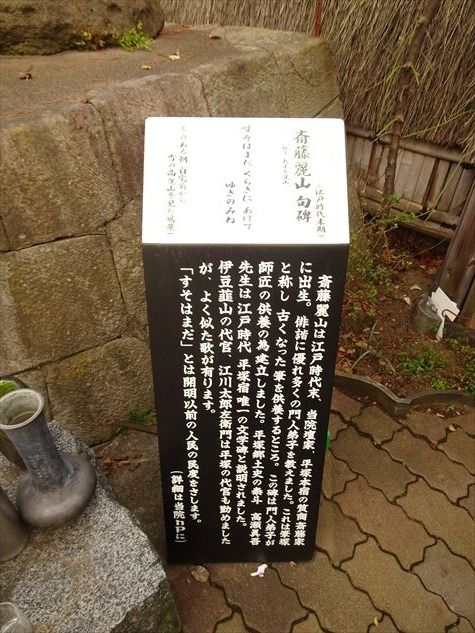

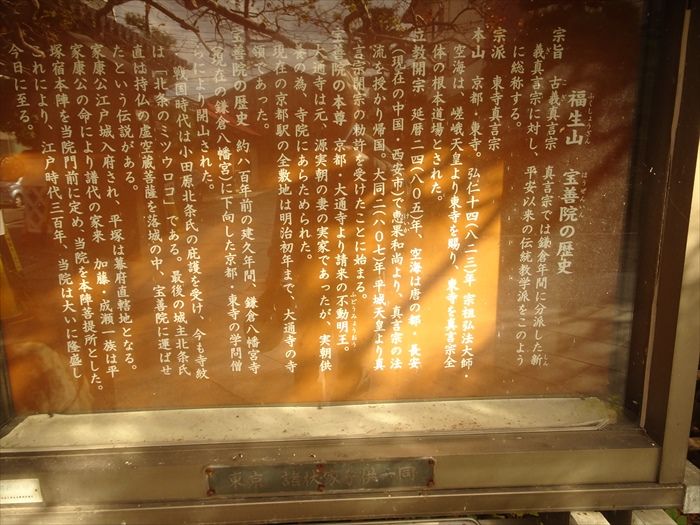

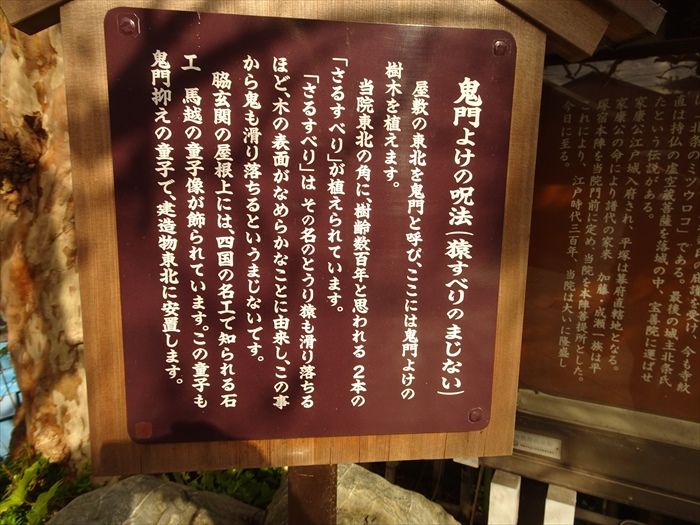

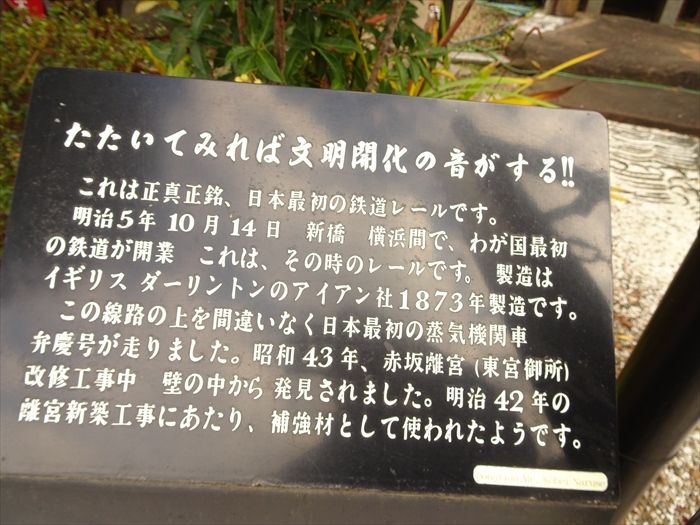

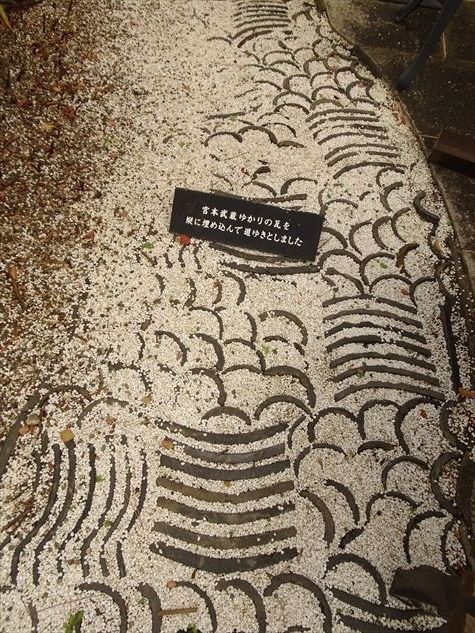

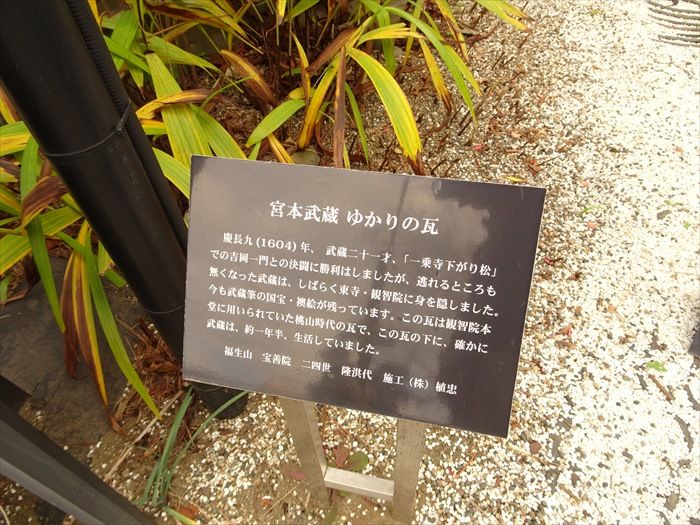

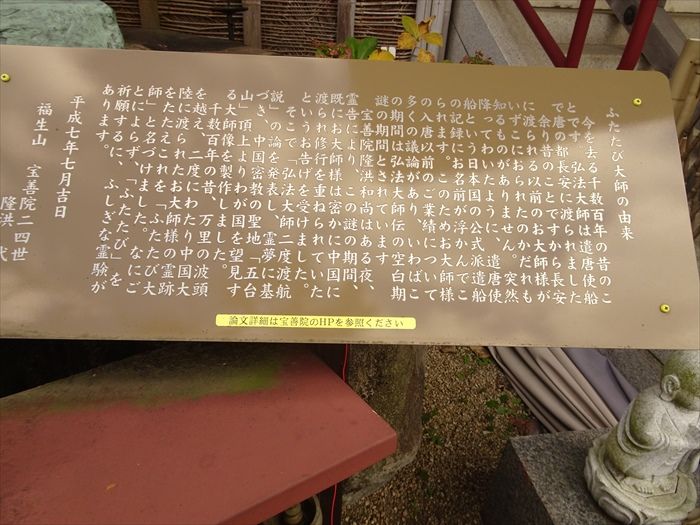

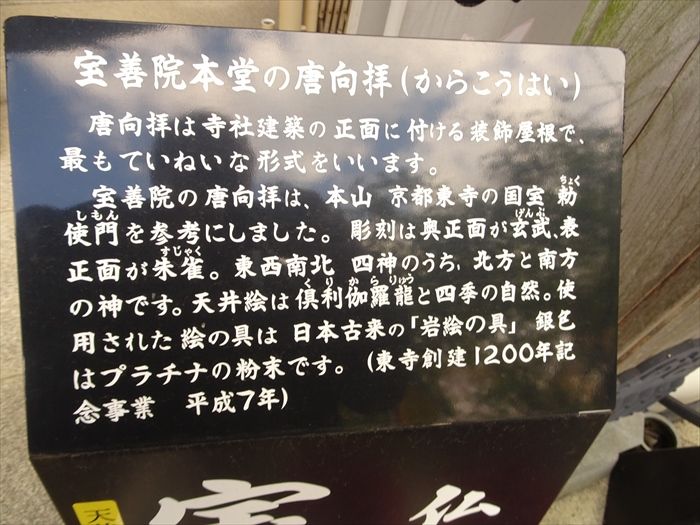

大正12年(1923年)9月1日、関東大震災により馬入橋が倒壊した。 地元の 人々により即日渡舟が運行されたが、数日後の豪雨で流失。 9月17日、陸軍の豊橋 工兵大隊と京都工兵大隊が急きょ派遣され架橋工事が開始され、 汗血の労を費やし、 10月3日に長さ450メートルが完成したと。 橋の全長450メートルのうち、馬入側の300メートルを第十六師団、 茅ヶ崎側を第十五師団が担当したと。 この記念碑は馬入側を担当した第十六大隊の事績をたたえるものであると。  陸軍架橋記念碑の説明板に掲載されている当時の架橋作業の写真を転載 させていただく。 関東大震災では死者14万人もでたが、多くの人々による復興工事 の熱意を感じさせる のであった。  【http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/tabi/tabi102.html】 少し進んだ「馬入交差点」で国道1号線は右の方へそれて行き、旧東海道は真直ぐ進む。 旧道に入った直ぐ左側の歩道上に東海道馬入一里塚跡の石碑が説明板と共に建っていた。 石碑の真中に『東海道馬入一里塚跡』、右側に『江戸十五里』、 左側に『京百十一里・大阪百二十二里』と刻まれていた。 ここが江戸日本橋から数えて15番目の一里塚。  「慶長九年(一六〇四年)、徳川幕府は東海道など五街道を整備し、江戸日本橋からの距離が 分かるように一里塚を整備しました。一里塚は街道に一里(約四キロメートル)ごとに造られ、 築造時の資料によれば、五間(約九メートル)四方の塚でした。塚の上には、目印として 主に榎が植えられました。旅人にとって一里塚は、旅の進み具合を知らせる目印であるとともに、 木陰は休憩場所にもなりました。 馬入の一里塚は、この付近にありました。江戸日本橋から数えて十五番目の一里塚で、 旧東海道をはさんで南北に一つずつの塚がありました。元禄三年(一六九〇年)に出版された 「東海道分間延絵図」には、北側の一里塚の前に井戸が、馬入の渡しに向かう東側に 川会所や川高札が描かれています。」  『馬入一里塚』前から旧東海道の分岐する馬入交差点を振り返る。  『馬入の大銀杏と神明さん』 次の交差点を渡った場所に『馬入の大銀杏と神明さん』と題する説明板が立っていた。 「馬入村の鎮守であった神明社は、以前東海道に面したこの地にありました。 この境内から道路に面して、幹周り五抱え(直径3m)もの大銀杏がありました。 江戸時代からこの地域を見守ってきたこの巨樹は、沖から須賀の浜に帰る船の目印とも なっていました。 昭和二十年七月十六日の平塚空襲で、黒焦げになりながらも、幹周りから枝を伸ばし 生き残っていましたが、戦災復興に伴う国道一号線の拡幅工事のために、切り倒されて しまいました。 この写真右手の狛犬と御影石の鳥居は当時の神明社のもので、現在は中堂の緑道外に移され、 神明神社となっています。 大樹の下には消防小屋があり、今その跡に消防団第五分団の庁舎が建っています。」  そして左手奥にJR平塚駅が見えた。  旧東海道の『湘南ひらつか七夕祭り メイン会場』を進む。  平塚市のマンホール蓋。 平塚の夏の風物詩「七夕まつり」と「湘南の海」を描いたデザイン蓋。 中央に平塚市の市章、その真ん中に下水の「下」、町名は「明石町」。 下部に「合流」の文字、合流管マンホールの蓋 。 合流は雨水と汚水を集めて一緒に流す下水道のこと。  「平塚 七夕祭り」 歩道プレート  『番長皿屋敷お菊塚』。 「平塚駅前交差点」を渡って三本目の道を左折、二本目を右折、一本目を左折すると 「紅谷町公園」があり、その中に番町皿屋敷のお菊塚があった。 『お菊塚』。  「伝承によると、お菊は平塚宿役人真壁源右衛門の娘で、行儀作法見習のため江戸の旗本 青山主膳方へ奉公中、主人が怨むことがあって菊女を切り殺したという。一説によると、 旗本青山主膳の家来が菊女を見初めたが、菊女がいうことをきかないので、その家来は 憎しみの余り家宝の皿を隠し、主人に菊女が紛失したと告げたので、菊女は手打ちにされて しまったが後日皿は発見されたという。 この事件は元文五年(1740)二月の出来事であったといい、のちに怪談「番町皿屋敷」の 素材になったという。また他の話による菊女はきりょうが良く小町と呼ばれていたが、 二十四才のとき江戸で殺されたといわれている。屍骸は長持ち詰めとなって馬入の渡し場で 父親に引き渡された。この時父親真壁源右衛門は「あるほどの花投げ入れよすみれ草」と 言って絶句したという。源右衛門は刑死人の例にならい墓をつくらず、センダンの木を 植えて墓標とした。 昭和二十七年秋、戦災復興の区画整理移転により現在の立野町晴雲寺の真壁家墓地に 納められている。」  再び旧東海道に戻る。 『平塚宿(旧東海道)史跡絵地図』。  『平塚宿の江戸見附』 「市民プラザ前交差点」を渡った次の信号右角(市民センター手前)に平塚江戸見附跡があり、 石垣と竹矢来が復元されていた。 また、ここには上記の『平塚宿(旧東海道)史跡絵地図』も立っていた。  「平塚宿と加宿平塚新宿との間には、かつて松並木があり、その松並木の西端に 平塚宿江戸見附がありました。 本来、見附は城下に入る門を示す「城門」のことをいい、城下に入る人々を監視する 見張り場の役目を持ちました。したがって、宿見附も宿の出入り口を意味すると同時に、 宿を守る防御施設として設置されたことがうかがえます。 また、見附は必ずしも宿境(宿境は傍示杭で示す)を意味するものではなく、 見附から正式に宿内であることを示す施設でした。さらに、宿と宿の間の距離は、 この見附を基準としました。 平塚宿の見附は二箇所。一般に江戸側の出入り口にあるものを江戸見附、京側にあるものを 上方見附と呼びました。この二箇所の見附の間が平塚宿内で、町並みは東西に十四町六間 (約一・五キロメートル)、東から十八軒町・二十四軒町・東仲町・西仲町・柳町の五町で 構成され、その中に本陣、脇本陣、東・西の問屋場二箇所、高札場、旅籠などがあり、 江戸時代を通して二百軒を超える町並みが続きました。 一般に見附は、東海道に対して直角に位置するように設置され、土台部は石垣で固め、 土盛りされた頂上部は竹矢来が組まれていました。 平塚宿江戸見附は、長さ約三・六メートル、幅約一・五メートル、高さ約一・六メートルの 石垣を台形状に積み頂部を土盛りし、東海道に対して直角に対をなし、両側の見つけは 東西に少しずれた形で設置されていました。」  『平塚宿の江戸見附』を横から。 上記説明文の如く、「一般に見附は、東海道に対して直角に位置するように設置され、 土台部は石垣で固め、土盛りされた頂上部は竹矢来が組まれていました。」と あるように一部復元されていた。  『平塚の里 歌碑』 平塚江戸見附跡の西隣にある「市民センター」入口横を通り、 中庭に出ると『平塚の里 歌碑』が。 石と隣の井戸は江戸城のものとのこと。  文明十二年(1480)六月、「平安紀行」の作者は、東海道を京都に上る道すがら、 平塚の地で、この地に隠遁していて没した三浦遠江入道定可を思い起し、里人にその遺跡、 墓所などを尋ねたところ、誰ひとり知る者がなかったので、 「哀れてふたが世のしるし朽ちはててかたみもみえぬ平塚の里」と詠じた。 昭和三十二年、市制施行二十五周年にあたり、江戸城の石垣と井戸枠を東京都からもらい受け、 見附台体育館入口の東側に据えたが、昭和三十七年、平塚市民センターが建設された際、 現在地に移設された。  「平塚にて あはれてふ たが世のしるし 朽ちはてて かたみもみえぬ 平塚の里 この ひらつかのかたへにて そのかみ 三浦遠に入道定可 世を遁れてみまかりし と いひつたふばかりにて しれるもの なかりけり 太田道灌の作と言われる平安紀行の一節である。戦乱うちつづいた當時の平塚の里の あったさまがしのばれるとともに 今日の平塚市の繁栄を目の前にして まことに感慨の深いものがある。 昭和三十二年四月 市制施工二十五周年記念として建つ、石と井戸枠とは江戸城のもの このたび 特に東京より贈らる。石川真雄」と。  東京都からもらい受けた井戸枠。  『文学散歩の方へ』。  『平塚市立崇善公民館』を訪ねる。  正面の古い建物は昭和25年(1950)建築の旧平塚市議事堂で 現在は崇善公民館になっている。よって私と同級生の建物。 戦前は日本一のマンモス校と言われた平塚小学校があった所であると。  『松風庵観音堂之故地』 崇善公民館の北隣に「見附台公園」がある。その公園前を左折し十字路を一本越えた 次の広い道の手前右側の「小澤畳店」入口に松風庵観音堂之故地と刻まれた石柱が建っていた。 他に上部に『相模拾四番』 左側に『遷座之事 昭和五十四年○○己未 薬師院内』の 文字も刻まれていた。道中行き倒れになった人を埋葬した場所がここ松風庵観音堂で、 戦後、「薬師院」に観音堂を遷座したとのこと。  旧東海道に戻り進むと正面に『高麗山』が姿を現す。  その先にあったのが『平塚宿脇本陣跡』。  石柱をズームで。  「江戸時代、それぞれの宿場には幕府公用人や大名を泊める宿舎として本陣が設けられていました。 この本陣の補助的な役目をしたのが脇本陣です。脇本陣には、その宿場の中で本陣に次ぐ有力者が 経営しましたが、屋敷地や建物の大きさは本陣に及びませんでした。 また、脇本陣は本陣と違って、平常時は一般の旅籠としての営業も可能でした。 平塚宿の脇本陣は、享和年間(1801~03)頃の宿場の様子を画いた 「東海道文間延絵図」には、西組問屋場より西に画かれていますが、 天保年間(1830~44)には二十四軒町の北側のこの地に山本安兵衛が営んでいました。」  更に100mほど進むと『平塚宿高札場』の跡が。  「高札とは、切支丹禁制や徒党の禁止など、幕府や領主の法令や通達を書き記した木の札です。 その高札を掲示した場所が高札場で、各宿場や村々に設けられていました。 通常、土台部分を石垣で固め、その上を柵で囲んで、高札が掲げられる部分には 屋根がついていたといいます。 平塚宿の高札場は、二十四軒町のこの地にあり、規模は長さ二間半(約五メートル)、 横一間(約一・八メートル)、高さ一丈一尺(約三メートル)でした。 平塚宿には、平塚宿から藤沢宿、あるいは大磯宿までの公定運賃を定めたものの 高札なども掲げられていました。」  『平塚宿東組問屋場跡』 高札場跡の向かいにある「魚喜代」前の歩行上に平塚宿東組問屋場跡の 石柱と説明板が立っていた。  「平塚宿は、東海道五十三次の一つの宿場として慶長六年(1601)に成立しました。 宿場は、旅人が休憩するための茶屋や宿泊するための旅籠といった施設が整っている ばかりではなく、諸荷物の継立(人夫や馬を取替える)といったことも重要な役割でした。 こうした人馬の継立や御用旅館の手配をはじめとする宿駅の業務を取り扱う場所を 問屋場といいました。平塚宿では、問屋場が二か所あり、西仲町にあったのを西組問屋場、 二十四軒町にあったのを東組問屋場といいました。」  再び右側に渡って、直ぐ先の「神奈川銀行平塚支店」前に『平塚宿本陣旧跡』が。 平塚宿は東海道五十三次の一つの宿場として慶長六年(1601)に成立しました。 幕府公用人や諸大名が宿泊する宿を本陣といい、平塚宿の本陣は、東仲町北側の この地にありました。  『平塚宿本陣旧蹟碑』 「海道宿駅の高級旅館で、徳川幕府の許可と補助を受けて設備を充実していたものを本陣といい これに次ぐものを脇本陣と呼んだ。 東海道平塚宿の本陣は 代々加藤七郎兵衛と称し 現在の平塚ニ一〇四番地神奈川相互銀行 支店所在地に南面して建っていた 総槻造 間口約三十米 奥行約六十八米 東に寄って 門と玄関があり 天皇や将軍・大名などの御座所は上段の間であったという。 記録によると 徳川十四代将軍家茂は文久三年二月 元治二年五月の二回ここに休憩している また明治元年十月と同二年三月の両度 明治天皇は東京行幸と遷都に際してここに小休された このたび 平塚支店改築にあたり旧跡碑を建てて永く記念とする。 神奈川相互銀行取締役社長 半田剛撰」  次の信号を左折し、『福生山宝善院』を訪ねる。入口山門の周りには、なまこ壁の築地塀が。 宝善院は東寺真言宗のお寺で福生山能満寺宝善院。建久年間(1190年〜1199年)に、 鎌倉八幡宮寺に下向した京都・東寺の学問僧により開山された。「新編相模国風土記稿」 (天保12年(1842年)刊)には、中興開山は貞享(1684年〜1688年)の頃住持であった 聖全(卒年詳ならず)と云われている。本尊は不動明王(京都・大通寺からの請来)、 寺宝に玉一顆あって明星玉と称すが、伝来は分からない。 天王社、稲荷社、天神社、虚空蔵堂がある。  『ぼたもち地蔵さま』。  『斎藤麗山(さいとうれいざん) 句碑』。  斎藤麗山は当院檀家・斎藤家の出身で江戸末期に優れた文人書家として 平塚宿で活躍した。この碑は後年、麗山の弟子たちが師匠の遺徳をしのんで墓地がある 当院境内に建立。碑には次のような意味深い歌が刻まれています。 「すそはまだ くらきにあけて ゆきのみね」  『水子地蔵』。  境内には、多くの説明ボードが丁寧に。  『福生山 宝善院の歴史』説明板。  『鬼門よけの呪法(猿すべりのまじない)』 屋敷の東北を鬼門と呼び、当院東北の角に樹齢数百年と思われる2本の 「さるすべり」が植えられていた。  『本堂』  『日本最初の鉄道レール』。  「これは正真正銘、日本最初の鉄道レールです。 明治5年10月14日、新橋・横浜間でわが国最初の 鉄道が開業、これはその時のレールです。 製造はイギリス・ダーリントンのアイアン社 1873年製造です。 この線路の上を間違いなく日本最初の蒸気機関車弁慶号が走りました。 昭和43年、赤坂離宮(東宮御所)改修工事中、壁の中から発見されました。 明治42年の離宮新築工事にあたり、補強材として使われたようです。」  『宮本武蔵 ゆかりの瓦』。  京都『一乗寺下がり松』での吉岡一門との決闘に勝利はしましたが、京に逃れる所も 無くなった武蔵は東寺・観智院に身を隠しました。 今も武蔵直筆の国宝・襖絵が残っています。 この瓦は観智院本堂に用いられていた桃山時代の瓦です。 この瓦の下に、確かに武蔵は、一年半生活していました。  『ふたたび大師』。  「今を去る千数百年の昔の事です。弘法大師は遣唐使船で唐の都長安に渡られました 余り昔の事ですから長安に渡られる以前のお大師様がいずこにおられたのか誰も知る者が ありません。突然降ってわいたように、遣唐使船という日本国の公式派遣船の記録に お名前が浮かんでこられます。 このためお大師様の入唐以前のご業績について多くの議論があり、いわばこの期間は 弘法大師伝の空白期・謎の期間とされています 宝善院隆洪和尚はある夜、霊告により、この謎の期間、既にお大師様は密かに 中国に渡られ修行を重ねられていたというお告げを受けました。 そこで『弘法大師二度渡航説』の論を発表し、霊夢に基づき、中国密教の聖地 「五台山」頂上よりわが国を望見する大師像を製作しました。 千数百年の昔、万里の波頭を越え、二度にわたり中国大陸に渡られたお大師様の霊跡をたたえ、 これを『ふたたび大師』と名付けました。なにごとによらず、「ふたたび」を祈願するに、 ふしぎな霊験があります。」  『宝善院本堂唐向拝の朱雀の彫刻。』。  『宝善院本堂の唐向背(からこうはい)』説明板。  『本堂正面の扉』。  『宝善院本堂唐向拝の天上絵』。  『インドネシア・バリ島の道祖神』。  『ネパール仏像・文殊菩薩像』  境内にあった『須賀神社』。  『武田信玄の小田原攻め戦死者供養塔』  戦国時代当院は小田原北条氏の信仰する寺院で、北条家臣団が当院を支えていました。 永禄十二年(1569年)武田信玄が小田原城を攻めたとき、この地方も戦場となりました。 この塔は宝篋印陀羅尼塔(ほうきょういんだらにとう)と呼ばれ、塔の下に宝篋印陀羅尼経を 埋葬して塔を建てることからこの名が生まれました(丸い生垣の後ろの石柱)。 戦死者の霊魂はこの塔に風とともに運ばれ、塔に当たることで供養されるという信仰から、 古来、戦場の跡地にはよく建てられました。  『光悦垣』。 割り竹を粗い目の菱形(ひしがた)に組み、割り竹の束をのせたもの。 近世初期の芸術家、本阿弥(ほんあみ)光悦が好んだことに由来。  ・・・その4・・・に戻る ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

|