|

|

|

カテゴリ:旧東海道53次を歩く

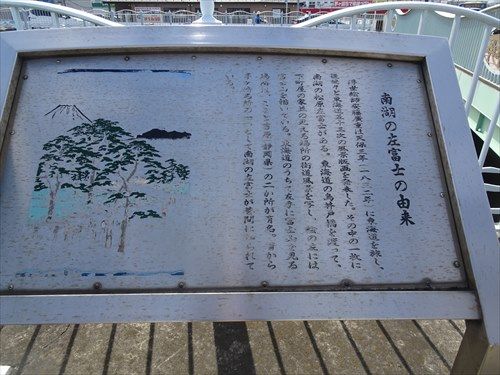

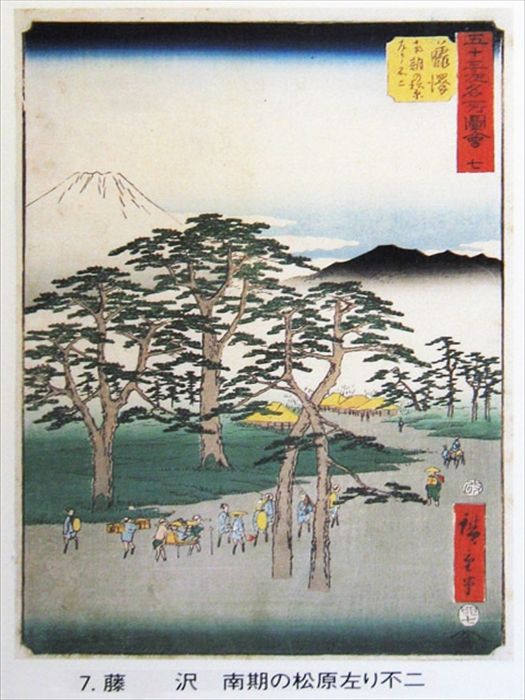

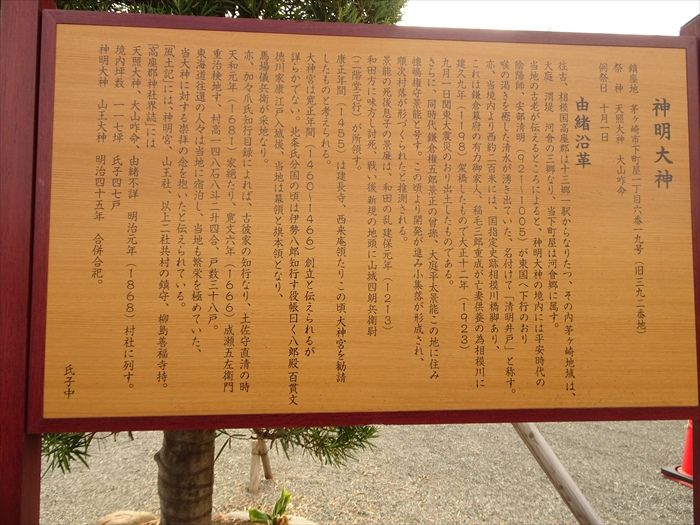

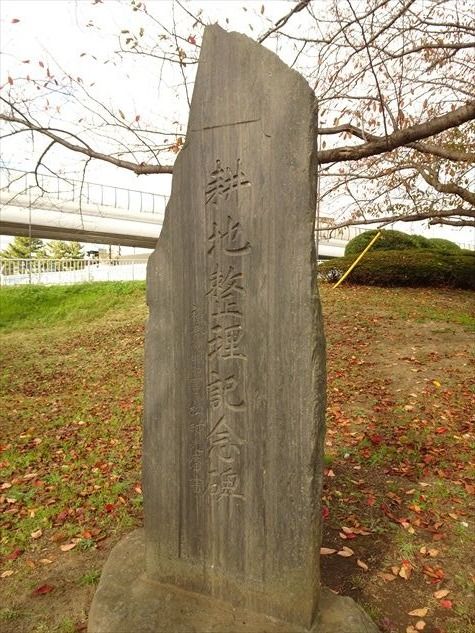

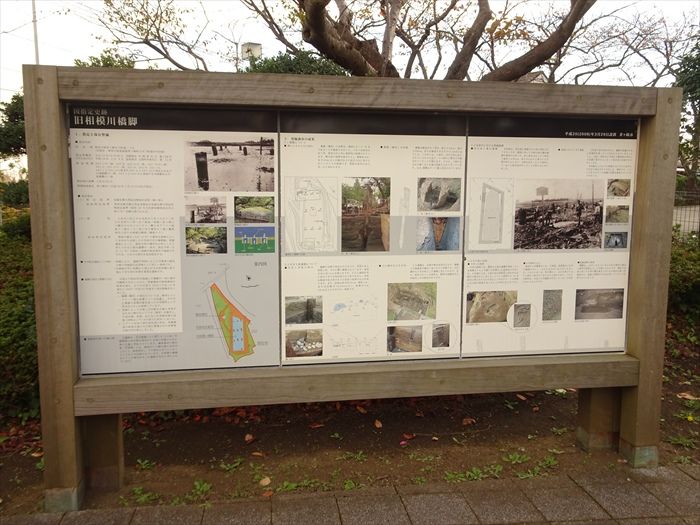

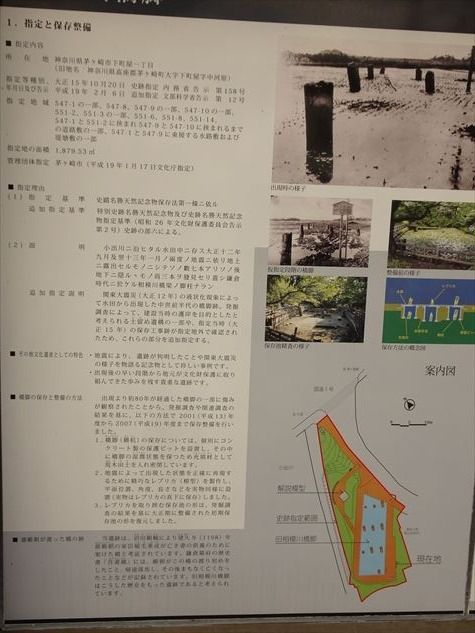

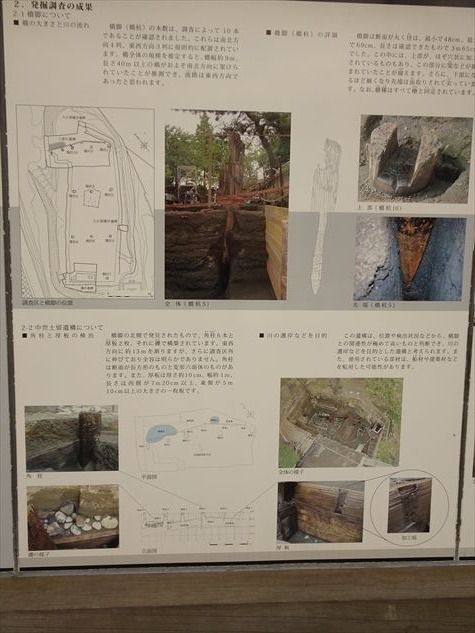

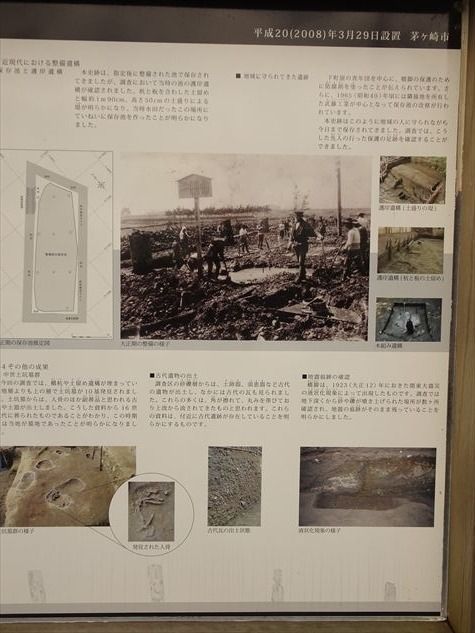

『旧東海道を歩く』ブログ 目次 この句の出典は、芭蕉の俳諧紀行文『笈(おい)の小文(こぶみ)』 高野の山道を夕暮れの中を歩いていると、姿は見えないが、どこかでケーン、と雉が鳴いた。 旅という漂泊のわが身に、にわかに父母のことが思い出されたのだと。  そして再び旧東海道に戻り平塚に向かって歩く。  小出川とこの後に合流する千の川に架かる鳥居土橋(とりいどばし)に到着。  『関東の富士見100景』の銘板。  千の川に架かる石原橋も見えた。  『東海道南湖左富士之碑』 京都に向かう東海道中で、富士山が向かって左手に見える珍しいスポット。 しかしこの日は富士山の姿は残念ながら・・・。  『南湖の左富士之碑』と刻まれていた。  浮世絵師安藤広重が天保3年(1832)に東海道を旅し、後続々と東海道53次の風景版画 を発表した。その中の一枚にここ南湖の松原左富士がある。左富士が見えるのは、ここと 静岡県の吉原の二か所が有名。  歌川広重 『五十三次名所圖會 七 藤澤南期の松原左不二』  『鶴嶺八幡宮大鳥居』 街道沿いの大鳥居から北へは松並木の参道が続いていた。  松並木の境内参道を足早に歩き振り返る。  鶴嶺八幡宮は、1030年(長元3年)、源頼義が平忠常の乱を鎮圧する際、懐島郷矢畑に 京都の石清水八幡宮を勧請して懐島八幡宮を創建したことに始まるのだと伝えられている。 前九年の役(1055年(天喜3年))の際にも戦勝祈願が行われ、1063年(康平6年)に 反乱を鎮圧すると、鎌倉の由比郷に懐島八幡宮を勧請したといわれる。 頼義の子義家は、後三年の役の際に祈願し、勝利したことから、1089年(寛治3年)、 隣郷の浜之郷に社領を寄進して現在の鶴嶺八幡宮を創建した。 1191年(建久2年)には、源頼朝の命により大庭景義が社殿を修復して再興。  境内には、根回り8.5㍍、高さ29㍍の大イチョウも。 前九年の役(1051~1062)の戦勝祈願に源義家が自ら手植えしたと伝えられていると。  『厄割石』。  そして再び旧東海道に戻る。 昔、若い頃仕事でお世話になった明治乳業(株)茅ケ崎工場の社名は 写真の如くに変わっていた。  下町屋の交差点の先の左手には『神明神社』が。  「往古、相模国高座郡は十三郷一駅からなりたつ、その内茅ヶ崎地域は、 大葉 渭堤 河會の三郷なり、当下町屋は河會郷に属す。 当地の古老が伝えるところによると、神明大神の境内には平安時代の陰陽師、 安倍晴明(921〜1005)が東国へ下行のおり喉の渇きを癒した清水が湧き出ていた、 名付けて「清明井戸」と称す。亦、当境内より西約二百米には、国指定史跡相模川橋脚あり、 これは鎌倉幕府の有力御家人、稲毛三郎重成が亡妻供養の為相模川に建久九年(1198) 架橋したもので大正十二年(1923)九月一日関東大震災のおり出土したものである。 さらに、同時代鎌倉権五郎景政の曾孫、大場平太景能この地に住み懐嶋権守景能と号す。 この頃より開発が進み小集落が形成され、順次村落が形づくられたと推測される。 景能の死後息子の景廉は、和田の乱 建保元年(1213)和田方に味方し討死、戦い後 新規の地頭に山城四郎兵衛尉(二階堂元行)が所領す。 康正年間(1455)は建長寺、西来庵領たりこの頃 大神宮を勧請したものと考えられる。 大神宮は寛正年間(1460〜1466)創立と伝えられるが 詳らかでない。 北条氏分国の頃は伊勢八郎知行す役帳曰く八郎殿百貫文徳川家康 江戸入城後、 当地は幕領と旗本領となり、馬場儀兵衛が采地なり。 亦、加々爪氏知行目録によれば、古彼家の知行なり、土佐守直清の時天和元年 (1681)家絶たり、寛文六年(1666)成瀬五左衛門重治検地す、 村高一四八石八斗二升四合、戸数三十八戸。 東海道往還の人々は当地に宿泊し、当地も繁栄を極めていた、当大神に対する崇拝の念を 抱いたと伝えられている。 「風土記」には、神明宮、山王社、以上二社共村の鎮守、柳島善福寺持。 「高座郡神社界誌」には天照大神、大山咋命、由緒不詳 明治元年(1868)村社に列す。」  『拝殿』 御祭神は天照大神(あまてらすおおかみ)、 そして大山咋命(おおやまくいのかみ、おほやまくひのかみ)。  そして前方に新湘南バイパスの高架が見えて来た。  茅ケ崎西インター交差点手前を左折すると右手にあったのが『耕地整理記念碑』。 小出川と千ノ川の流域一帯を美田化する目的で行われた耕地整理を記念する碑。 事業は湘東耕地整理組合が組織され、大正十四年(1925)から開始され 昭和十五年(1940)に竣工したと記されていた。 現在の小出川は、この耕地整理により今の流れとなったものであると。  そしてその奥には『史跡 旧相模川(馬入川)橋脚』が。 茅ヶ崎市下町屋1丁目にある中世の遺跡。 国の史跡および天然記念物に指定されている。  以下ウィキペディアによると 「関東大震災(1923年9月)と1924年1月の2度の大地震の際に小出川沿いの水田から7 本の木柱が出現した。その後の発掘により地中になお3本あるのが発見された。 当時、沼田頼輔博士が『吾妻鏡』にもとづいて鎌倉時代の相模川の橋脚と考証し、 中世橋梁遺構として高く評価されている。 沼田はこの橋を「鎌倉時代1198年に源頼朝の家来であった稲毛重成が亡き妻 (頼朝の妻の北条政子の妹)の供養のために相模川に架けた大橋である」と鑑定したと。」  「3回の内容確認調査によって、新発見の橋杭1本を含めヒノキ製の橋杭が計10本確認された。 その配置は、2メートル間隔の3本1列の橋脚が10メートル間隔で4列に並んだものと推定される。 橋脚は断面が丸く径は、最小で48cm、最大で69cm、長さは確認できたもので 3m65cm。この中には、上部が、ほぞ穴状に加工されているものもあり、 この部分に梁などが組まれていたことが窺がえると。 橋杭となった木柱は、年輪年代測定によれば西暦1126年~1260年の一時点に伐採された ヒノキ材と同定されたと。」  『旧相模川橋脚』説明ボード。  『指定と保存整備』。 鎌倉の源頼朝も渡り初めしたという橋は、現在の相模川の東、約1.5キロメートル の 茅ヶ崎市下町屋、小出川のすぐ東岸にあった。現在の相模川は平塚市と茅ヶ崎市の 間にあり、 拡幅されて南北に流れ、国道1号線の馬入橋は長さ560メートルもあるが、 昔はだいぶん 違っていたのだと。1923年の関東大地震によって発生した液状化現象で突然出現した 800年前の橋脚は、 1926(大正15)年に国の指定史跡となっている。  『発掘調査の成果』(右)。 橋脚の樹種はヒノキ、断面は最小49cm、最大69cm、長さは369cmである。 橋脚の並びから橋の幅は9メートル、長さは40メートル以上と推定されている。 橋はおおよそ南北方向に架けられ、川の流れは東西に近い流れであったようだと。  『発掘調査の成果』(左)。  沼田頼輔氏の『湘南古橋行』の石碑。 『長留天地間』と刻まれた漢詩が。  奥に廻り『史跡 旧相模川(馬入川)橋脚』全体像を。  関東大震災前の相模川河口の絵図であると。  「詳細」👈 はリンクを参照願います。  小出川に架かる「下町屋橋」を渡り、新湘南バイパスの高架をくぐって、先に進む。  新湘南バイパスと小出川。  今宿(下水)ポンプ場。  旧東海道右側に日蓮宗『上国寺』。 山号は妙厳山、院号を大乗院という。 南北朝時代までに日祐(中山法華経寺三世、応安7年(1374年)没)を開山に創建された。 この寺にある日蓮聖人像は、三月日永正十一年(1514年)作之の銘がある。 寄木造、玉眼嵌入、前後矧ぎ、肩膝前は別木を用いる。およその寸法は像高32.0センチメートル、 袖張42.5センチメートル、膝張26.0センチメートル。市内最古の日蓮聖人像として 茅ヶ崎市の重要文化財に平成8年(1996年)11月1日に指定されたと。 |