|

|

|

カテゴリ:藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク

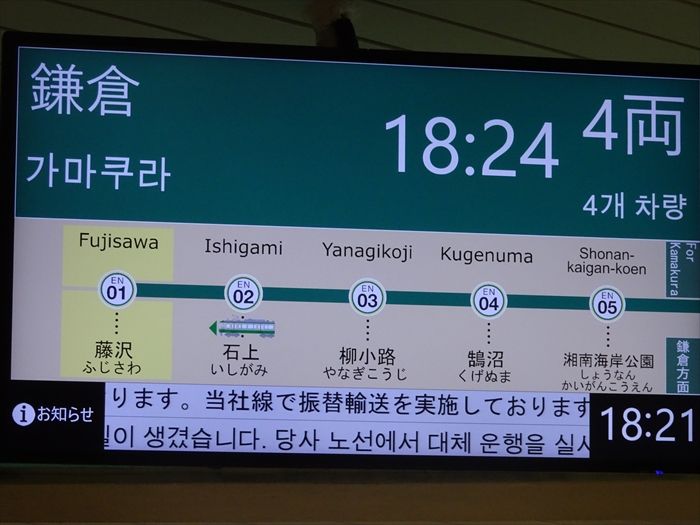

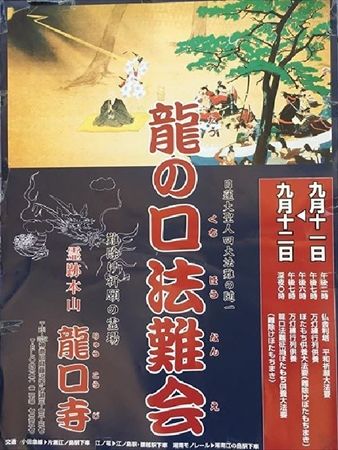

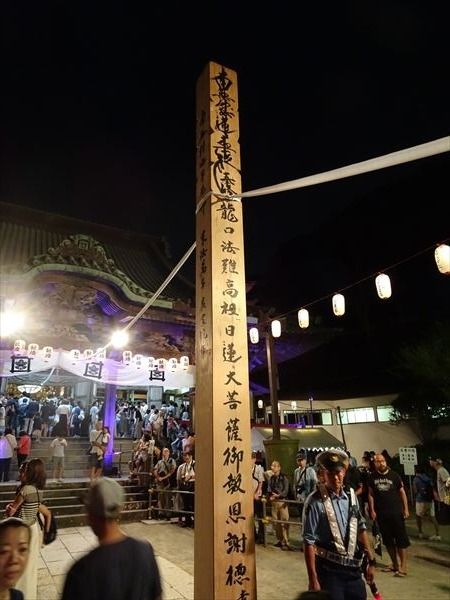

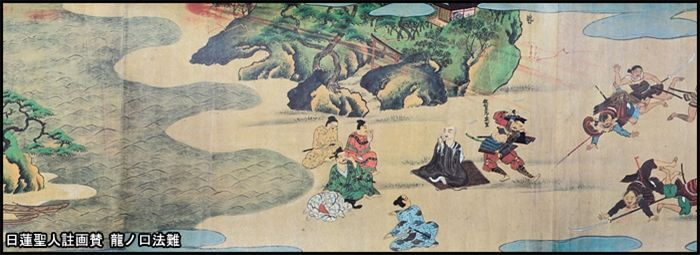

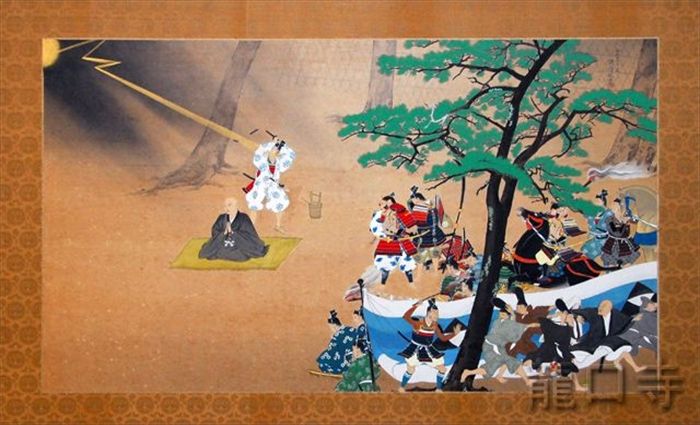

『鎌倉散策 目次』👈リンク この日は9月12日(木)、江ノ電の江ノ島駅近くの『龍口寺(りゅうこうじ)』で行われる 『龍の口法難会(たきのくちほうなんえ)』の『ぼたもち供養&万灯(まんどう)練り供養』を 楽しみに行って来ました。 江ノ電の藤沢駅。  江ノ電はこの時間帯は12分ごとに発車。  ホーム入口にはこの日も花時計が。時間は18:22。  富士山の夕景写真。  江ノ島の夕景写真。  そしてホームに1507系江ノ電が入って来た。  ホームには『龍の口法難会』の案内板が。 龍口寺で行われる「龍の口法難会」は、9月11日~13日。 特に盛り上がりをみせるのはこの日・12日の夜。 境内には露店が建ち並び、法要が終わると名物の「ご難ぼたもち」 (難除けぼたもち)が堂内にまかれます。そしてその後に万灯が奉安されるのです。  鎌倉行きの電車に乗り込む。  そして10分強で江ノ電江ノ島駅に到着。 『龍の口法難会』のポスター。  国道467号線に出ると、道の両側にはぎっしりと屋台出店が所狭しと並び、 龍口寺に向かって進むのも大変であった。 広島焼きの店か。  タピオカドリンクであろうか。  色彩豊かな笛の店。  たこ焼き屋。  そして龍口寺・仁王門前に到着。 仁王門扁額には『龍乃口』の文字が。  階段を上がった山門の扁額には『龍口寺』の文字が。  そして境内広場に。  山門をくぐり左手『寂光殿』の前には地元の『片瀬睦』と書かれた提灯が並ぶ。  右手には『手水舎』が。  『霊跡本山 寂光山 龍口寺 縁起』。 「鎌倉時代、日本は内乱や大震災・飢餓疫病の蔓延など、まさに地獄の様な悲惨な状況にあり、 それらを憂えた日蓮大聖人は『立正安国論』を著し幕府に奏上し、法華経の思想に基づく 国家の安寧とみんしゅうの救済を提起した。 しかし、幕府は政策への中傷と受止め『貞永式目』の「悪口の咎」に当たると解釈し、 文永8年(1271)9月12日、鎌倉松葉ヶ谷の草庵で説法中の日蓮大聖人を捕らえ、 市中引回しの上、この龍ノ口の刑場へ連行した。 日蓮大聖人の場合、幕閣による評定(裁判)を経ず刑場に連行した為、幕閣からも異議が出され、 処刑中止を求める意見が多く、幕府は夜半に至り龍ノ口刑場へ処刑中止の使者を送った。 その間にも刑場では評定の決定を待ちかねて、13日の子丑も刻(午前2時頃)、日蓮大聖人を 土牢から引き出し、敷皮石に座らせ、斬首の準備を整えた。 その瞬間、江の島の方より満月のような光ものが飛び来たり、執行人は目がくらみ、 畏れおののき混乱の中、使者が到着し斬首の刑は中止となった。 その後、幕府の面目もあり、佐渡島へ3年間流罪となったが、この大法難によって日蓮大聖人は 「上行菩薩の再誕・法華経の行者」としての信念を一層深められ、その後、数々の重要な法門を 著述された。 この霊場は、延元2年(1337)、直弟子の日法聖人が刑場跡に「敷皮堂」を建て、 自作の祖師像を安置したのが始まりであり、大聖人自ら『龍ノ口に日蓮が命をとどめおくことは 法華経の御故なれば、寂光土ともいうべきか』と獅子孔された随一の霊場である。」  そして大本堂前に。  「大本堂」の前庭には『南無妙法蓮華経 龍口法難高祖日蓮大菩薩 護報恩謝徳』と書かれた 大きな報恩謝徳塔婆が二本建てられ、結縁綱で結ばれていた。 白い結縁綱の先は「大本堂」内に安置された日蓮聖人の像に続いていた。  本堂・日蓮聖人の像へと白い布が結ばれていた。  日蓮聖人像が本堂右手にも。その先には鐘楼が。  山号の『寂光山』と書かれた提灯。  『献燈』と書かれた提灯が本堂入口上に。  「鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病の蔓延など、様々な脅威に包まれていました。 それらを憂えた日蓮聖人(1222~1282)は、『立正安国論』を著し、幕府に奏上しました。 しかし、幕府はこれを政策への中傷であると受け止め、文永8年(1272)9月12日、 鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえ、斬首するために、刑場であったこの地、龍ノ口へ 連行したのです。 翌13日子丑の刻(午前2時前後)、土牢から引き出された日蓮聖人は、敷皮石(座布団状の石に 皮を敷く)に坐らされ、評定の使者も待たず、あわや斬首になるときでした。  【http://ryukoji.jp/02histry.html】より 更に「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、 畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。 龍ノ口刑場で処刑中止となったのは日蓮聖人をおいておらず、爾来、この出来事を 「龍ノ口法難」と呼び習わしています。」  【http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/archives/55780851.html】より 本堂内、そして階段付近には「ぼたもち」を拾おうと多くの人々が集まっていた。  本堂前から山門に向かってレンズを向ける。  本堂手前左手にあったのが『浄行菩薩』。 側には、“さぁ、菩薩さまをお洗い下さい”とばかりに水桶とタワシの山が!。 『浄行菩薩』とは法華経に出現する菩薩様で、水が垢や穢れを清めるがごとく、 煩悩(苦しみのもと)の汚泥を洗い注いでくださる水徳をお持ちの菩薩様とのこと。  垂幕には日蓮宗の寺紋、『井桁に橘』が。 日蓮聖人の出自は貫名氏といわれ、貫名氏の家系は井伊家から分かれたといわれます。 そして、その井伊家の家紋が「井桁に橘」と言うわけです。 井戸から湧き出す清水と、香り高く年中緑の葉を保つ橘とを組み合わせた「井桁に橘」紋は、 永遠の生命を象徴するものとして、日蓮宗の定紋となっているのです。  本堂への階段にも「ぼたもち」を頂こうと多くの人々が今や遅しと。  『ぼたもち供養大法要 難除けぼたもちまき』は18時からのようであったが 大法要が長引いたのか、ようやく『ぼたもちまき』が行われたのであった。 ズームで。  時間は19:01。 しかし、ぼたもちが拾える場所には到底辿り着ける状況ではなかった。  1271年(文永8年)9月12日、幕府の勘気にふれて捕らえられた日蓮は、裸馬に乗せられて 龍ノ口刑場へと護送されますが、老婆(桟敷の尼)が護送される日蓮に「ゴマ入りのぼたもち」を 捧げたところ、奇跡的に処刑を免れたという伝説が残されているのだと(龍ノ口法難)。 そして漸く『ぼたもちまき』が終わり、本堂から人が溢れ出て来たのであった。  拾った方の『御難ぼたもち』の写真を撮らせて頂きました。 小さなビニール袋に、ゴマ入りぼたもちが2~3個?入っているようであった。 この牡丹餅は、年中無難、様々な災難を逃れる効力があるとされ、「難除けの牡丹餅」として、 この日・9月12日午後6時と、13日午前零時の法要のあと、堂内一杯に集まった参詣者に 行き渡るよう、高所から撒かれるのだと。  そして漸く近在講中の人たちによる万灯奉安が始まったのであった。 時間は19:15過ぎ。  本堂への階段下では既に万灯練行列が始まっていた。  そして最初の万灯奉安の集団・地元の龍ノ口片瀬睦が階段を上がり本堂前へと。 1番目:龍口寺 龍ノ口片瀬睦。  小さな子供達も『龍』と書かれた纏を懸命に振り回していた。  纏を背中に振り回して。  重そうな大きな『纏頭』が光りながら乱舞。 その下の『馬簾(ばれん)』も大きく広がり。  数人での交代交代での纏の披露の後ろにはお囃子連が。  大きな『うちわ太鼓』を懸命に叩いて。  『馬簾(ばれん)』がちぎれんばかりに広がり回転するのであった。  そして次から次へと20以上の団体が本堂に向けて進み、万灯の奉安、纏振りを披露したので 順場にその勇姿を紹介します。 纏振りの動きが激しく、なかなかピントが合った写真は撮れませんでしたが。 2番目に現れたのが:池上 大坊本行寺本睦会。 日蓮宗本山 池上 大坊 本行寺は、日蓮宗の宗祖である日蓮聖人がご入滅(にゅうめつ)、 すなわちご臨終された地(ご霊場)。  女性の元気な纏振り。  団扇(うちわ)太鼓や鉦(かね)が賑やかに。  見事な池上 大坊本行寺本睦会の万灯と五重塔。 日蓮が死去した際に時ならぬ桜が咲いたとの伝説に由来して桜花を模した花が飾られているのだと。  万灯をズームで。  ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.08.01 20:41:19

コメント(0) | コメントを書く

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

|