|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「甲斐善光寺」を後にし、次の訪問地である「続日本百名城」に指定されている

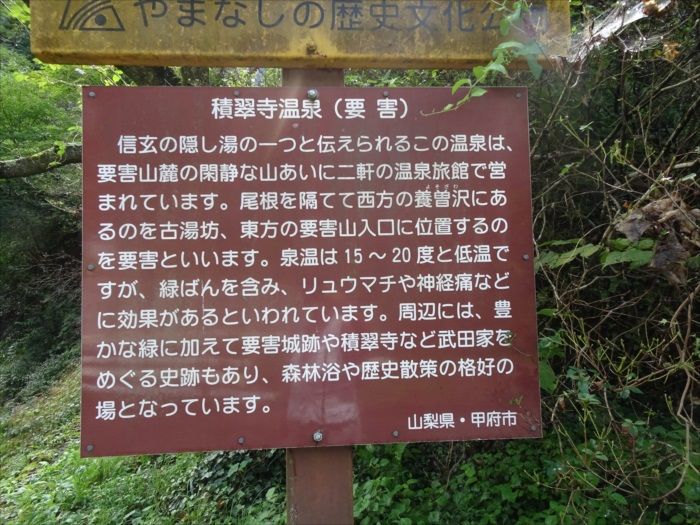

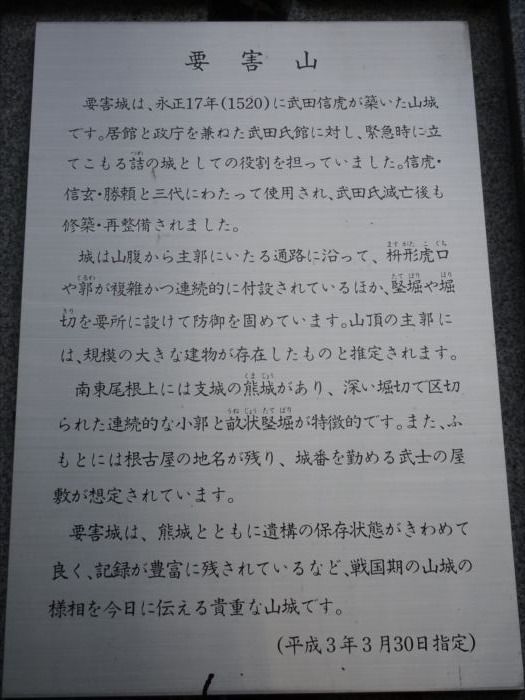

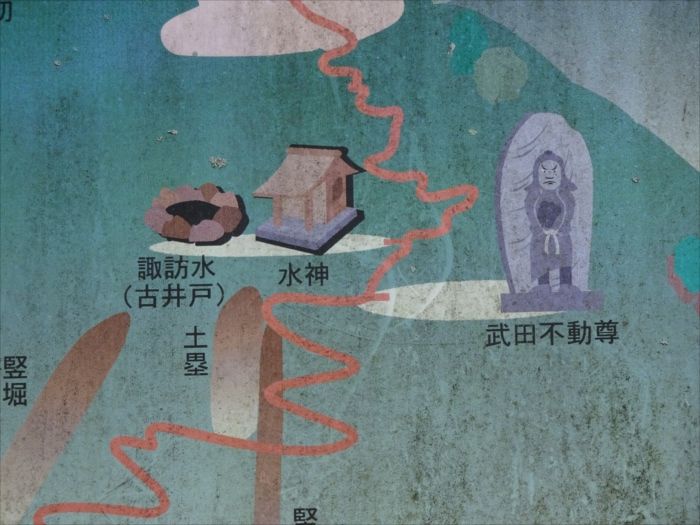

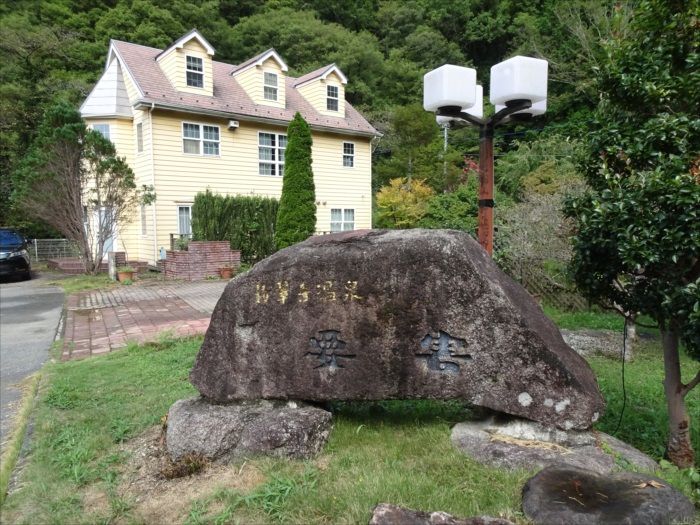

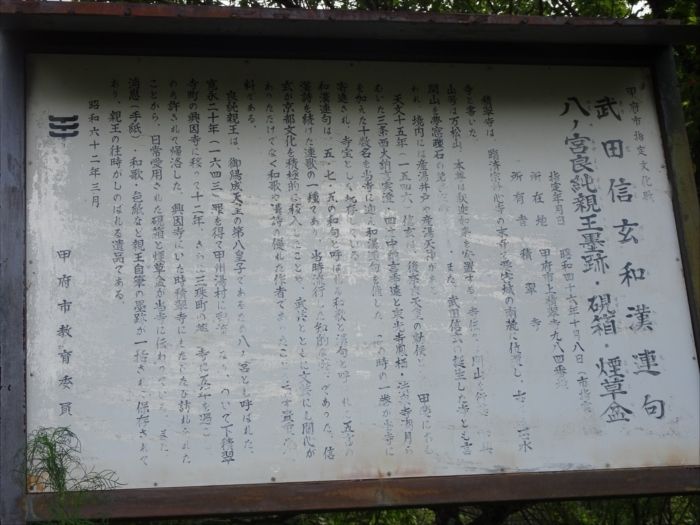

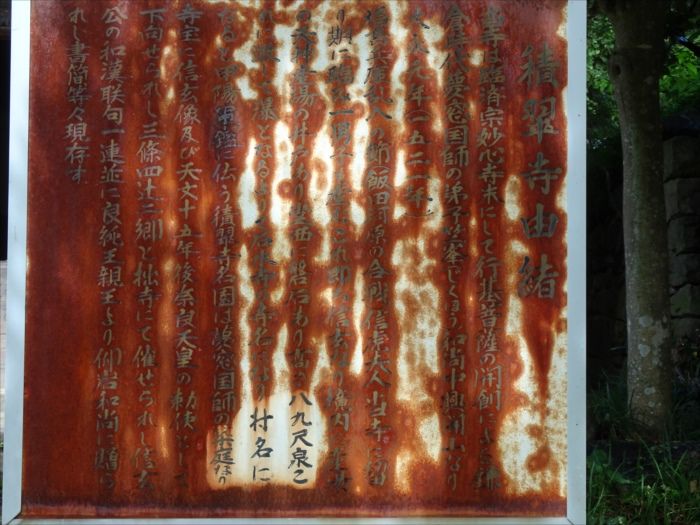

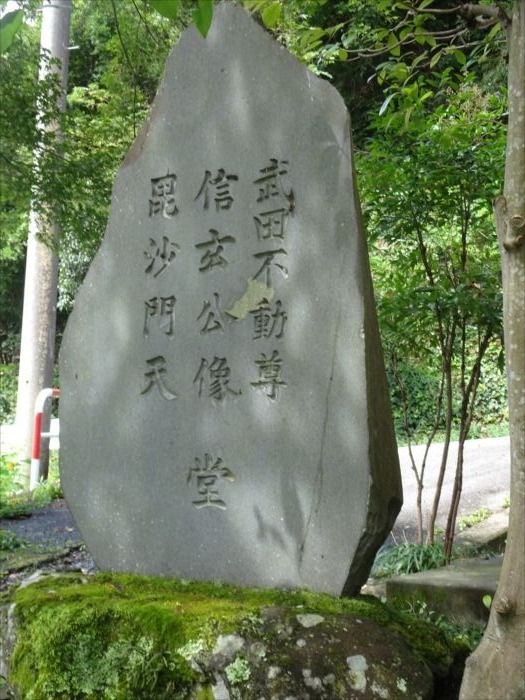

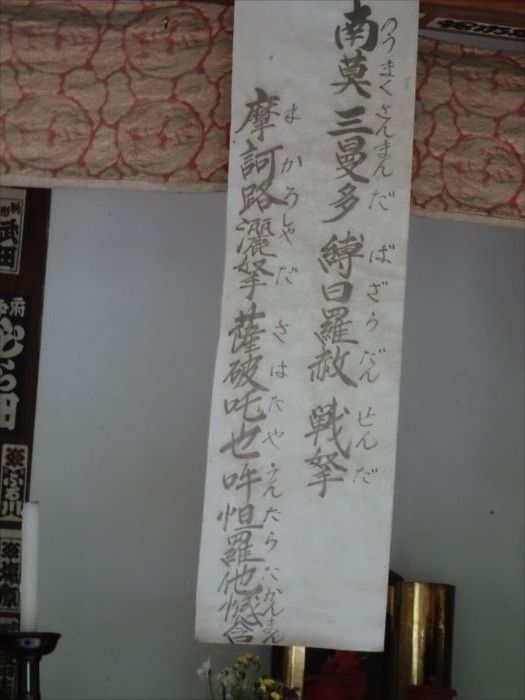

「要害山城跡」に向かって進む。 綺麗に刈り込まれたカイズカイブキ(貝塚伊吹)の並木の中を進む。 昔、我が家の生け垣もこのカイズカイブキ(貝塚伊吹)でしたが、幹や太い枝近くまで深く 剪定すると、徒長枝が出、その葉が針葉になってしまい見栄えが悪くなってしまったのです。 幼葉に返るため、この現象を「先祖返り」と言うとのこと。 加齢と共に剪定作業がシンドクなったので、現在はアルミフェンスに。  県道6号線の車窓から甲府の街並みを眼下に見る。  「愛宕トンネル」を通過。  「武田」交差点を右折し、県道31号線・「武田通り」を「武田神社」に向かって北上。  正面に見えたのが「武田神社」の鳥居。 ここ「武田神社」👈リンク は以前、数回訪ねた事があるので今回は訪ねなかった。 このT字路を左折し、「要害山城跡」に向かって進む。  こその先左手にあったのが「西曲輪南馬出・馬埋葬跡」案内板。  「西曲輪南馬出・馬埋葬跡 この場所は、武田氏館(躑躅が崎館)の西曲輪南桝形虎口に伴う馬出である。 馬出とは、虎ロの前に築いて人馬の出入を知られぬようにした防御施設である。 地籍図では「コ」の字状地割りが確認できる。 発掘調査では、四肢を折り曲げ、北枕西向に埋葬された馬骨が完全な形で出土した。 戦国期の馬を伝える貴重な資料である。」  「武田氏館跡曲輪配置図」。  そしてその向かいにあったのが「西曲輪南側虎口」。  「西曲輪南側虎口」前の外堀。  そして県道31号線の坂道を更に登って行った。  そして「要害山(ようがいざん)」参道入口に到着。  「相川」に架かる橋を渡る。  「積翠寺(せきすいじ)温泉(要害) 信玄の隠し湯の一つと伝えられるこの温泉は、要害山麓の閑静な山あいにニ軒の温泉旅館で 営まれています。尾根を隔てて西方の養朝沢にあるのを古湯坊、東方の要害山入口に位置するのを 要害といいます。泉温は15 ~ 20度と低温ですが、緑ばんを含み、リュウマチや神経痛などに 効果があるといわれています。周辺には、豊かな緑に加えて要害城跡や積翠寺など武田家を めぐる史跡もあり、森林浴や歴史散策の格好の場となっています。」  そして車を降りると、左手にあったのが「史跡 要害山」碑。  「史跡要害山マップ」  「要害山 要害城は、永正17年(1520)武田信虎が築いた山城です。 居館と政庁を兼ねた武田氏館(現在の武田社)に対して、緊急時に立てこもる詰の城として 役割を担っていました。信虎・信玄・勝頼と三代にわたって使用され、武田氏滅亡後も 修築・整備されました。 城は山腹から主郭にいたる通路に沿って、枡形虎ロ(ますがたこぐち)や郭(くるわ)が複雑かつ 連続的に付設されているほか、竪堀(たてぼり)や堀切(ほりきり)を要所に設けて防御を固めて います。山頂の主郭には、規模の大きな建物が存在したものと推定されます。 南東尾根上には支城の熊城(くまじよう)があり、深い堀切で区切られた連続的な小郭と 畝状竪堀(うねじようたてぼり)が特徴的です。 また、ふもとには根古屋の地名が残り、城番を勤める武士の屋敷が置かれました。 要害城は、熊城とともに遺構の保存状態がきわめて良く、記録が豊富に残されているなど、 戦国期の山城の様相を今日に伝える貴重な山城です。」  「山梨百名山 要害山(770m)」。  山頂への路には、「要害城」に関係する様々な遺跡があるようであった。  2017/1/31をもって閉館した「積翠寺温泉(要害)」。  「積翠寺温泉 要害」と刻まれた石碑も寂しく。  「要害山」山頂を目指そうと考えていたが、山道は整備されておらず、草ぼうぼうであったため やむなく諦めたのであった。 そして車に乗り込み、坂を下り次の訪問地の「積翠寺(せきすいじ)」へ。  「積翠寺」入口には石灯籠とその先に参道が。 ここには「山門」があったのだろうか。  「武田信玄和漢連句 八ノ宮良純親王墨跡・硯箱・煙草盆 積翠寺は、臨済宗妙心寺派の末寺で要害城の南麗に位置し、古くは石水寺と書いた。 山号は万松山、本尊は釈迦如来を安置する。寺伝では開山を行基、中興開山を夢窓国師の 弟子竺峰とする。また、武田信玄の誕生した寺とも言われ、境内には産湯井戸や産湯天神がある。 天文15年(1546)信玄は、後奈良天皇の勅使として甲斐におもむいた三条西大納言実澄・ 四辻中納言季遠と東光寺鳳栖、法泉寺湖月らを加えた十数名を当寺に迎え和漢連句を催した。 この時の一巻が当寺に寄進され寺宝として現存している。 和漢連句は、五・七・五の和句と呼ばれる和歌と漢句と呼ばれる五言の漢詩を続けた連歌の 一種であり、当時流行した知的な遊びであった。信玄が京都文化を積極的に移入したことや、 武芸とともに文芸にも関心があっただけでなく和歌や漢詩の優れた作者であったことを示す 貴重な史料である。 良純親王は後陽成天皇の第八皇子であるため八ノ宮とも呼ばれた。 寛永20年(1643)罪を得て甲州湯村に配流され、ついで下積翠寺町興因寺に移って12年、 さらに三珠町の薬王寺に5年を過ごしたのち許されて帰洛した。 興因寺にいた時、積翠寺にもたびたび訪れられたことから、日常愛用された硯箱と煙草盆が 当寺に伝わっている。また、消息(手紙)・和歌・色紙など親王自筆の墨跡が一括されて 保存されており、親王の往時がしのばれる遺品である。」  積翠寺周辺の案内地図。  参道には見事な赤松の老木が剪定を終えて。  正面に「寺務所」。  「鐘楼」。  「長寿鐘」と書かれた木札が。  本堂の隣には「不動堂」があり、不動尊、武田信玄像などが祀られていて、 毎年4月には不動尊祭りが行われているそうだ。  「積翠寺由緒 当寺は臨済宗妙心寺末にして行基菩薩の開創による鎌倉時代夢窓国師の弟子竺峯(じくほう)和尚 中興開山なり。 大永元年(1521)、福島兵庫乱入の節(飯田河原の合戦)信虎夫人当寺に留り期に臨み一男子を産む。 これ即ち信玄なり。境内に産湯の天神産湯の井戸あり。 堂西に磐石あり高さ八九尺泉これに激して瀑となるよりて石水寺の寺名になり村名になると 甲陽軍鑑に伝う。積翠寺名園は夢窓国師の築庭なり。寺宝に信玄像及び天文15年後奈良天皇の 勅使として下向せられし三條四辻二卿と拙寺にて催されし信玄公の和漢聠句一連並に良純王親王より 仰岩和尚に贈られし書簡等々現存す。」となんとか読めたのであった。  「武田不動尊 信玄公像 毘沙門天 堂」石碑。  信玄公像。  不動明王ご真言 「南莫三曼多 嚩日囉赧戦拏 摩訶路灑拏 薩破咤也吽怛羅他憾含 (のうまくさんまんだばざらだんせんだまかろしゃだそわたやうんたらたかんまん)」  「信玄公産湯の井戸 大永元年(1521年)飯田河原の合戦の時、信虎夫人(大井夫人)は戦乱を避け当寺に留りて 信玄を出生したのである。その時産湯に使った井戸です。」  「本堂」と「寺務所」。  「本堂」。 宗派は臨済宗妙心寺派で、山号は万松山。本尊は釈迦如来。  扁額は「萬松山」。  「本堂」の屋根には「武田菱」が輝いていた。  そして駐車場?横には「産湯天神」の石祠が並んでいた。 別の場所にあったものをここに移設したのであろう。  「産湯天神」の石祠前から、眼下に広がる甲府市の街並みを見る。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・.000 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.10.16 13:33:42

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|