|

|

|

カテゴリ:国内旅行

復元開陽丸の見学を終え、「開陽丸青少年センター」内に脇の入口から入る。

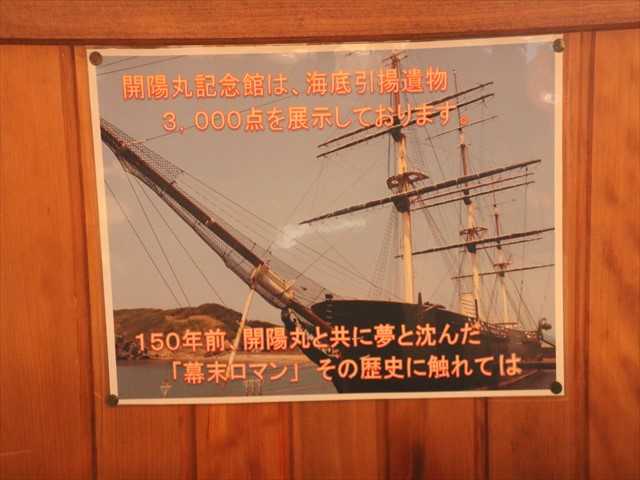

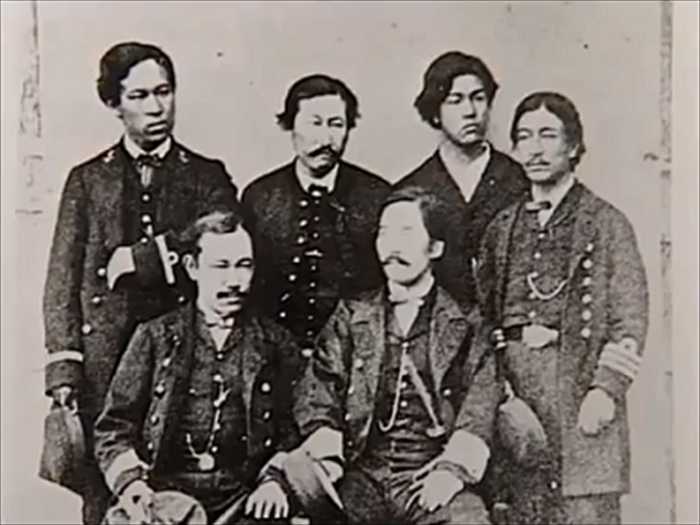

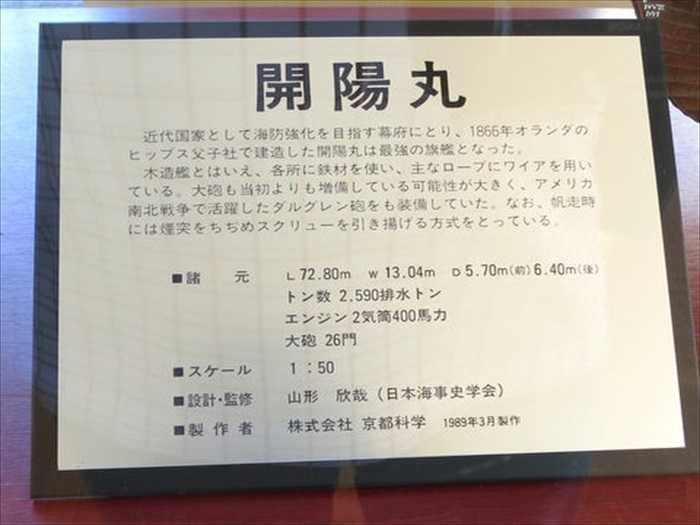

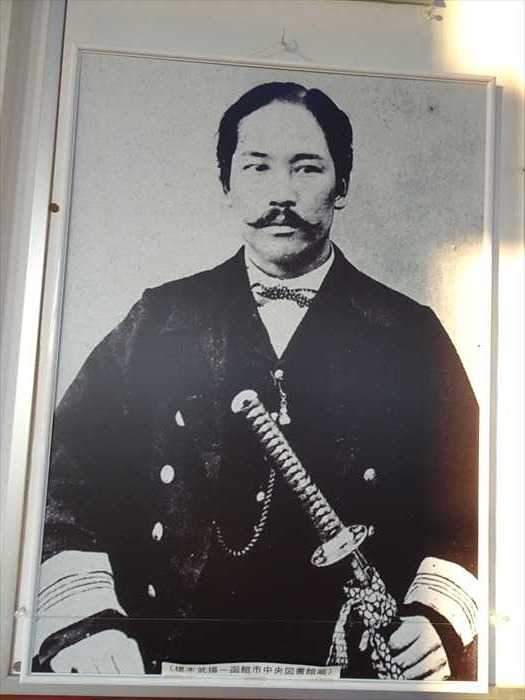

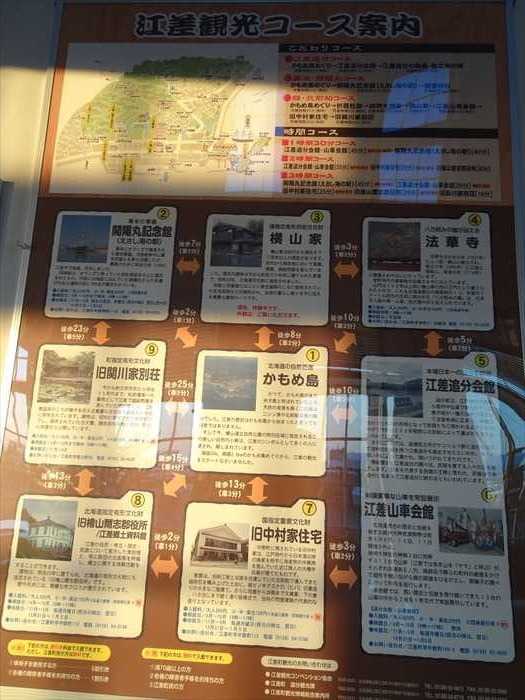

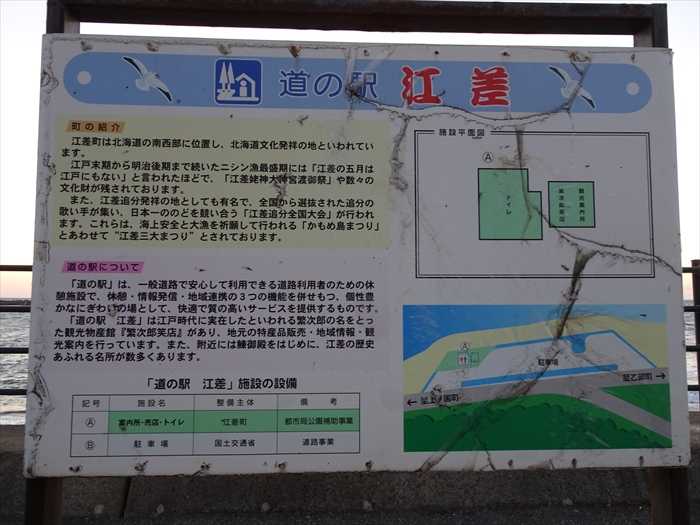

「開陽丸記念館は、海底引揚遺物 3,000点を展示しております。 150年前、開陽丸と共に夢と沈んだ「幕末ロマン」、その歴史に触れては」  正面に「ピストル」の展示コーナー。  左は「S&W・32(No.2【アーミー】) 全長27.4cm 銃身長15.2cm 口径32 回転弾倉付6連発32口径 弾径8mm リムファイア式 1861年米国で開発された南北戦争で使用された、高杉晋作が坂本龍馬に贈った銃も同型とされ、 寺田屋事件(慶応2年1866年)ではこのピストルで応戦したといわれる。 右は「S&W1 1/2 装弾数5発 全長20.3cm 銃身長15.6cm 口径32 回転弾倉付5連発32口径 弾径8mm リムファイア式。この銃も土方歳三や坂本龍馬、 お龍が愛用したとの議論が多い」  「革靴」。  「革靴」と共にあった写真。 箱館政府の閣僚の多くは旧幕府軍の重役であった。 後列左から小杉雅之進、榎本対馬、林董、松岡磐吉、前列左から荒井郁之助、榎本武揚で あろうか。この中の人物の「革靴」なのであろうか。  「英式ミニーエ銃弾」。 ミニーエ銃の弾丸(ミニーエ銃弾)はドングリ型(椎の実型)の鉛弾(プリチェット弾)で、 弾丸の円周には溝(タミシエ・グルーヴ)が3条切られて凹凸があり、この凹部にはグリス状の 脂を付着させていた。底部はスカート状に窪んでおり、窪みはコルクなどで埋められている。 弾頭とコルク、火薬はそれまでのマスケット銃と同様に紙製薬莢の形態で兵士に支給された。  「開陽丸」の1/50の模型。 オランダに保存してあった開陽丸の図面から起こしたのだと。  「開陽丸 近代国家として海防強化を目指す幕府にとり、1866年オランダのヒップス父子社で 建造した開陽丸は最強の旗艦となった。 木造艦とはいえ、各所に鉄材を使い、主なロープにワイアを用いている。大砲も当初よりも 増備している可能性が大きく、アメリカ南北戦争で活躍したダルグレン砲をも装備していた。 なお、帆走時には煙突をちぢめスクリューを引き揚げる方式をとっている。 ■ 諸 元:L 72.80m、W 13.04m、Ⅾ 5.70m(前) 6.40m(後) トン数 2,590排水トン、 エンジン 2気筒400馬力、 大砲 26門 ■ スケール:1:50  反対側から。  前方から。  後方側から。  スクリュー部分。  開陽丸紋章・舟印(建造当時の紋章・実物大複製) この船の紋章は徳川家の家紋(三葉葵)をデザイン化したものと言われている。 海底から引き揚げられた実物は開陽丸記念館に保存されているのだと。 しかし、これが「葵の御紋・三葉葵」??と思ったのであった。 ネットで調べてみると 受注したオランダでは「葵の御紋」が理解できずにヨーロッパでよく使われていた「ハート型」と 誤認しててしまったのだと。 なるほど、「三葉葵」の葵の葉はもっと丸みがあり、この紋章は一葉ごとが離れすぎて 位置がおかしい!!  「箱館戦争 二大戦跡 海の江差・開陽丸 陸の函館・五稜郭」。  「箱館戦争史跡マップ」、「開陽丸の見どころ」。  「開陽丸の見どころ 開陽丸は座礁・沈没という悲劇の運命に終わったが、榎本武揚旧幕府軍の 有為な人材は、新しい日本の近代化に大きく貢献した。」 いかめしい大砲だけではありません。ソフトでおしゃれな一面も見逃せません。 <~歴史ファンのあなたに~> ・戊辰戦争史(ぼしん) ・開陽丸の歴史、オランダで造られた最新鋭艦 機関、大砲、砲釁、ピストルなどの武器 ・水中考古学の先駆( 3万3千点に及ふ遺物の脱塩処理・保存・展示など) ・幕末、明治初期における科学技術水準、造船技術史、海事史上の貴重な資料。 ・旧幕府脱走軍、榎本武揚、土方歳三などの人物史 <~青少年でも楽しめる施設~> ・大砲隊体験、映像展示、操作シュミレーション、砲弾重量体験、保存処理体験なども 楽しめます。 <~歴史がにがての方のために~> ・開陽丸メニュー、ナイフ、フォーク、スプーン、メジャーカップ、フライ返し、ワインカップ など ・ドアノブなどおしゃれなアンティーク(ライオン装飾品など) ・当時のビール瓶、懐中電灯、双眼鏡、キセル、温度計、ランプ、楽器など。 ・技術屋さんにはたまらない滑車、銅ネジ釘、スパナ、バルブ、ボルト・ナット、鎖などの 工具類 ・日本刀、つば、サーベルなどの刀剣類  「明治元年旧幕府軍進行図」 明治元(1868)年8月、旧幕府軍海軍副総裁・榎本武揚は、旧幕府軍主力艦隊8隻を率いて 品川沖を脱走した。仙台で新撰組をふくむ旧幕府陸軍と合流し、10月20日に鷲ノ木 (現在の森町)から蝦夷地に上陸。戊辰戦争最後の戦いとなる箱館戦争の始まり。 隊を分けて箱館に進軍した旧幕府脱走軍と箱館府軍や松前藩軍は、峠下や川汲峠で交戦し、 旧幕府脱走軍が撃破した。この報告を受けた箱館府知事・清水谷公考は、10月25日に 青森へ退却し、翌26日に旧幕府脱走軍は無人の五稜郭を占拠したのであった。 さらに、旧幕府脱走軍は、松前・江差へ進軍し蝦夷地全域を制圧したのであった。  「函館戦争」👈リンク 海陸軍参謀・山田顕義率いる新政府軍1,500名が明治2年4月6日に青森を出発、 4月9日早朝、乙部に上陸した。旧幕府軍は上陸を阻止すべく江差から一聯隊150名を 派遣したが、上陸を終えていた新政府軍先鋒の松前兵によって撃退された。 陸兵が小競り合いを続けている間に、春日を中心とする新政府軍軍艦5隻は江差砲撃を開始。 江差の砲台は反撃を試みるも、敵艦に砲弾は届かず、江差奉行・松岡四郎次郎ら旧幕府軍は 松前方面に後退した。 新政府軍が江差を奪還すると、4月12日には陸軍参謀・黒田清隆率いる2,800名、4月16日にも 増援が江差へ上陸し、松前口(海岸沿いに松前に向かう)、木古内口(山越えで木古内に向かう)、 二股口(乙部から鶉・中山峠を抜け大野に向かう)、安野呂口(乙部から内浦湾に面する落部に 向かう)の四つのルートから箱館へ向けて進軍を開始する。 一方、旧幕府軍では、4月14日、仙台藩を脱藩した二関源治率いる見国隊400名がイギリス船で 鷲ノ木近くの砂原に到着し、室蘭及び箱館防備に投入されている。  「榎本武揚」。  「土方歳三」。  「江差観光コース案内」。 もう少し時間があれば、別の場所も訪ねたかったが・・・・。  「江差町案内図」。  そして日没間近の光景。  「開陽丸」の奥への日の入り。  そして「開陽丸青少年センター」を後にして国道228号に戻る。 前方左手に「江差追分会館・江差山車会館」が。  そして「土方歳三 嘆きの松」へ。  「土方歳三 嘆きの松 旧徳川幕府軍の軍艦「開陽丸」は、明治元(1868)年11月15日、暴風雪により江差沖で 座礁・沈没しました。 伝説では、土方歳三と榎本武揚が、この場所で座礁した「開陽丸」を見て土方が松の木を 叩き嘆いたそうです。 その後、松の木には瘤ができ曲がっていきました。 後になり、江差の人はこの松の木を「土方歳三 嘆きの松」というようになった。」  そして隣にあったのが「旧檜山爾志郡役所(きゅうひやまにしぐんやくしょ)」。 「旧檜山爾志郡役所」は、北海道庁の出先機関である郡役所と警察署の業務を執り行なう 建物として、明治20年(1887)に建てられた。  その後、檜山支庁と江差警察署の合同庁舎、江差警察署の単独庁舎、江差町役場の分庁舎などに 使用され、明治・大正・昭和・平成の江差を見続けて来た。 またその間には、建物にさまざまな手が加えられてきた。1992年(平成4年)には、 道内でただひとつ現存する郡役所として、道指定有形文化財の指定を受け、江差町では、 1996年(平成8年)から1997年(平成9年)にかけて、創建当時の姿に復すべく 保存修理を行った。  現在は、明治時代の貴重な建物とともに、江差町郷土資料館としても活用をしているのだと。  そして「いにしえ街道」へ。 「北海道の中でも古くから和人が訪れ、最も早く開港した港町のひとつ、江差町。 17世紀以降、日本海航路の北前船の往来を基盤に、檜材とニシン漁、ニシン取引による 繁栄を築いたこの町には、数多くの歴史的・文化的遺産が残されました。 この美しく貴重な景観を後世に永く伝え、また訪れる方々に心の安らぎを感じていただこうと、 歴史の香り漂う街並みの整備を進めています。 その核となるのが、中歌、姥神町一帯の旧国道沿い地区の「いにしえ街道」。 ここには明治初期まで盛んに行われた檜材とニシン取引に関連した問屋、蔵、商家、町屋、 それに社寺などの歴史的建造物や史跡、旧跡が数多く残されているのです。 車をおりて気軽に散策を楽しみながら、歴史のスポットを探勝し、瓦屋根や木造家屋の素朴な 美しさを愛で、ニシンそばなど郷土の味覚を味わっていただこうと、快適な散策コースの整備、 休憩スポットの設置が進められています。 その一角に観光拠点となる建造物「江差町会所会館」が改修・整備され、無料休憩所などとして 活用されております。」とネットから。  そして「旧中村家住宅」。 江差の町中、いにしえ街道沿いに旧中村家住宅がある。江戸時代からこの場所で近江商人の 大橋宇兵衛氏が日本海沿岸の漁家を相手に海産物の仲買商を営んでいたが1915年に大橋家が 江差を離れるにあたり支配人の中村米吉が譲り受けたものだ。 この建物は1971年に重要文化財に指定され、さらに1974年に中村家より江差町に寄贈。 1982年からは一般に公開している。建物は主屋・文庫倉・下ノ倉・ハネダシの4棟からなり、 下ノ倉は江戸時代末期の建築、主屋と文庫倉が1889年に建築された。近江商人だった 大橋家では北前船がハネダシに直接乗り入れられるようにして、本州の各藩から持ち込んだ 物資の数々を直接陸揚げしていた。笏谷石を積み上げた土台に、総ヒノキアスナロ切妻造りの 大きな二階建ての主屋に入ると3人の手代が座れる帳場となっており、中でも2階部分は隠し 階段や釣り上げ階段があり容易には入れないようになっている。これは北前船との商談の内容を 他者に絶対聞かれてはいけないという商人らしい発想から作られたものだ。 また主屋2階の窓ガラスは明治時代の日本製のガラスがそのまま使われており、ガラスが 平板ではなく波打っているのが明らかにわかる。当時は火災が多かったことから倉は4重の 防火扉となっており、重い扉でも簡単に開け閉めできるように木のコロがついている。 奥の下ノ倉とハネダシは展示資料室になっており、下ノ倉では北前船を始めとした日本海交易の 資料の数々を、そしてハネダシではニシン漁を始めとした漁具の数々を展示している。  「旧中村家住宅」の内部。  そして車窓から日没間近の夕日を追う。  そして、国道227号に入り「道の駅 江差」の隣の「繁次郎浜」に車を駐め夕日を追う。  夕日を追って。         そして日没、時間は16:51。  「道の駅 江差 町の紹介 江差町は北海道の南西部に位置し、北海道文化発祥の地といわれています。 ’ 江戸末期から明治後期まで続いたニシン漁最盛期には「江差の五月は江戸にもない」と言われた また、江差追分発祥の地としても有名で、全国から選抜された追分の歌い手が集い、日本一のほどで、「江差姥神大神宮渡御祭」や数々の文化財が残されております。 のどを競い合う「江差追分全国大会」が行われます。これらは、海上安全と大漁を祈願して 行われる「かもめ島まつり」とあわせて”江差三大まつり”とされております。 道の駅について 「道の駅」は、一般道路で安心して利用できる道路利用者のための休憩施設で、休憩・情報発信・ 地域連携の3つの機能を併せもつ、個性豊かなにぎわいの場として、快適で質の高いサービスを 提供するものです。 「道の駅江差」は江戸時代に実在したといわれる繁次郎の名をとった観光物産館『繁次郎笑店』が あり、地元の特産品販売・地域情報・観光案内を行っています。また、附近には鰊御殿をはじめに、 江差の歴史あふれる名所が数多くあります。」  鳥居越しの夕景。 鳥居の下に木彫りの鯛?がぶら下がっていたはずだが、なぜか「江差の繁次郎」像の前に 置かれていた。 「夢っこ有るから 頑張れる 夢っこ大きい程 ふんばれる夢こ近い程 泣ぐ事出来る 夢っこ早ぐ来い 笑って来い こんな世だから なをさらに 繁次郎さん オマハンば 好ぎだ 笑いと福祉の里づくり研究会」  「江差の繁次郎」👈リンク の像。 台座には江差独特の方言で「 笑え わらえ へば ええごとある 」と刻まれていた。 白いパイプをふかしているのであろうか?  「道の駅 江差 繁二郎浜」。  そして日没後の江差の山々を見ながら国道227号を北上。  そして国道229号への分岐を過ぎ、ひたすら新函館北斗駅に向けて旅友Sさん運転の車は 進んで行ったのであった。  そして旅友Sさんの巧みな夜道の運転でホテルに到着。 フロントでカードキーをいただき3連泊の我が部屋に。  我が部屋からの「新函館北斗駅」。  早速、1Fにある風呂に向かう。  貸切状態。  風呂から上がって、途中のスーパーで購入したツマミでこの日の反省会を。 まずは缶ビールで「お疲れ様!!」、そして焼酎へと。 アジのフライ。  イカ刺し。  塩辛。  私はカニ飯を楽しみました。  仕上げはぶどうを。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.02.13 12:10:17

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|