|

|

|

カテゴリ:横浜市泉区歴史散歩

「四ツ谷の石仏」を後にし、環状4号線の「赤坂橋」交差点に向かう。

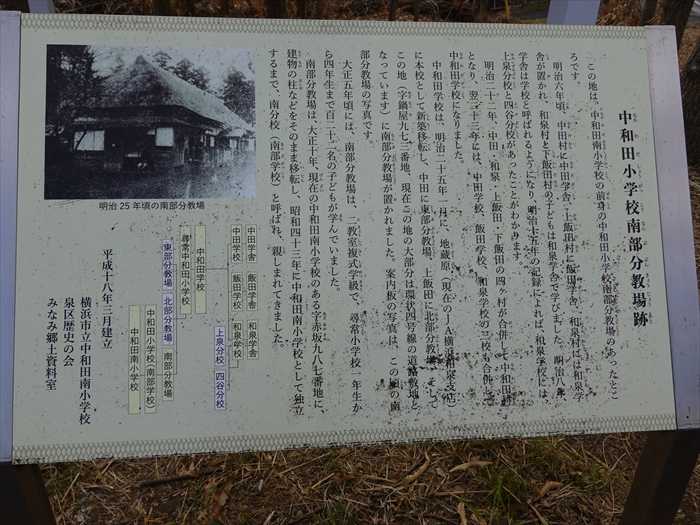

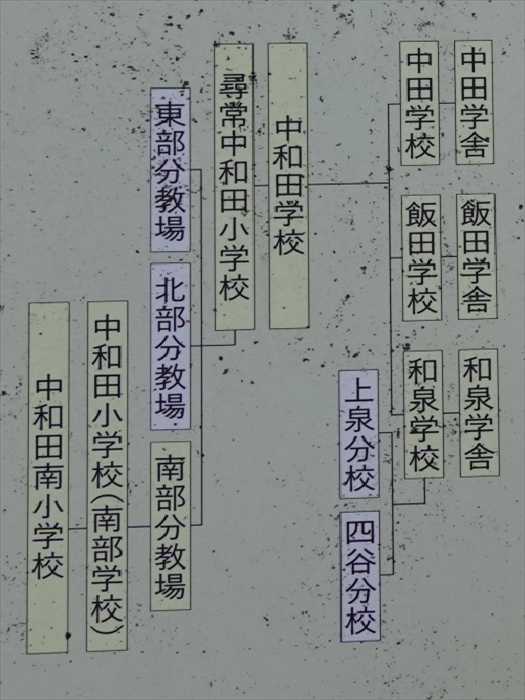

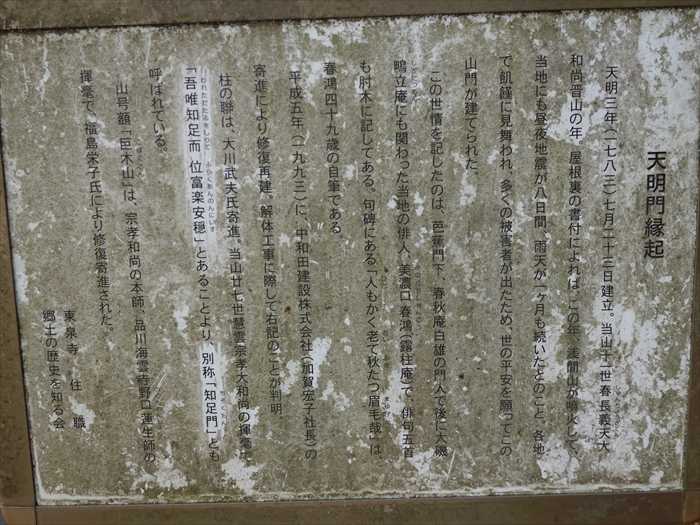

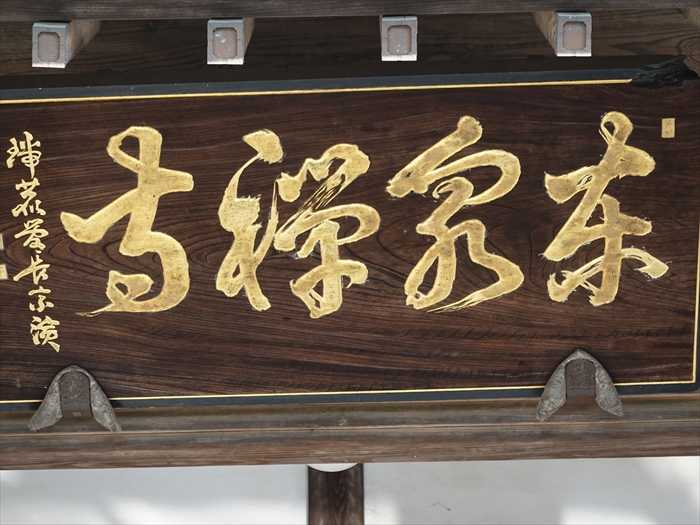

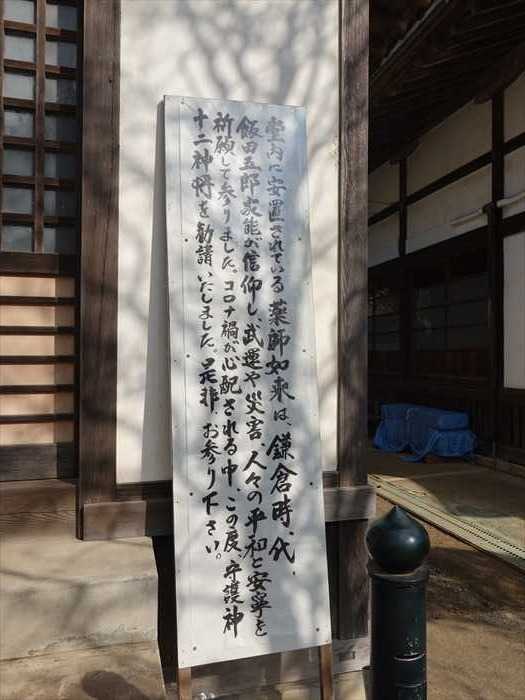

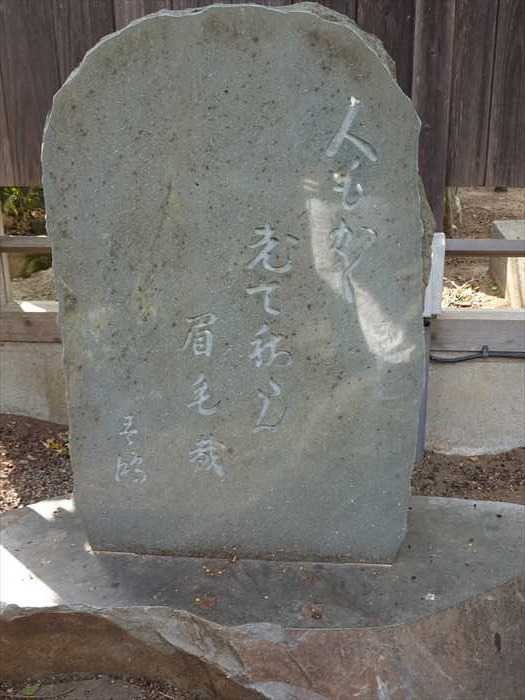

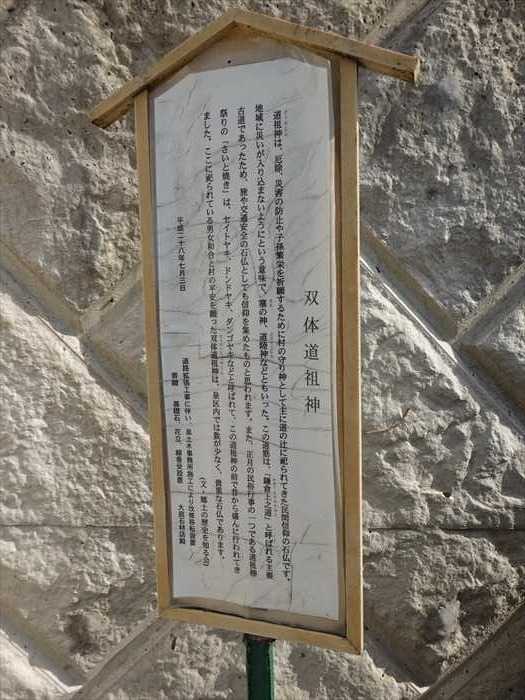

「赤坂橋」交差点手前にあった小さな社。 「赤坂橋」交差点の工事の際に近くから移設されたのであろうか。  横断歩道を渡った「赤坂橋」交差点角に案内板が立っていた。  「中和田小学校南部分教場跡 この地は、中和田小学校の前身の中和田小学校南部分教のあったところです。 明治六年頃、中田村に中田学舎、上飯田村に飯田学舎、和泉村には和泉学舎が置かれ、 和泉村と下飯田村の子どもは和泉学舎で学びました。明治八年、学舎は学校と呼ばれるようになり 明治十五年の記録によれば、和泉学校には上泉分校と四谷分校があったことがわかります。明治二十二年、中田・和泉・上飯田・下飯田の四ヶ村が合併して中和田村となり、翌二十三年には 中田学校、飯田学校、和泉学校の三校も合併して中和田学校になりました。 中和田学校は、明治二十五年一月に、地蔵原(現在のJA横浜和泉支店)に本校として新築移転し、 中田に東部分教場、上飯田に北部分教場、そしてこの地(字鍋屋九七三番地、現在この地の 大部分は環状四号線の道路敷地となっています)に南部分教場が置かれました。案内板の写真は この頃の南部分教場の写真です。 大正五年頃には、南部分教場は、二教室複式学級で、尋常小学校一年生から四年生まで百二十二名 の子どもが学んでいました。 南部分教場は、大正十年、現在の中和田南小学校のある字赤坂九八七番地に、建物の柱などを そのまま移転し、昭和四十三年に中和田南小学校として独立するまで、南分校(南部学校)と 呼ばれ、親しまれてきました。」  明治から現在までの「学び舎」の変遷。  明治25年頃の南部分教場の写真。  そして「下飯田」交差点を右折し「東泉寺」を訪ねた。 以前は境川沿いにあったが、度重なる水害で、天正18年(1590)頃、当地の 領主の 曹洞宗で鎌倉龍宝寺の末寺。山号を 市の名木古木に指定されている。また、境内の薬師堂には飯田五郎家義の守本尊と 伝えられる薬師如来像のほか、相模国準四国八十八ケ所五十九番札所の弘法大師 石像が安置されている と。  「禅 曹洞宗巨木山 東泉寺」寺号標。 東泉寺の門前は鎌倉道(上之道)。 鎌倉と越後、信濃、上州と結ぶ古道で、江戸時代には鎌倉街道と呼ばれた。  参道の石段そして山門が前方に。  「相模国準四国八十八ケ所 第五十九番札所」碑。  山門前の樹齢四〇〇年ともいわれる一対の大イチョウは市の名木古木に指定。  「名木古木指定 イチョウ」。  「東泉寺本堂再建記念碑」。  本堂は、大正12年9月の関東大震災での倒壊後、再建されたものだと。  「山門」には禅の言葉が書かれていた。  「吾唯知足而(われただたるをしりて)」 意味は『わたしは、満ち足りていることだけをしっている。』 不満を感じず満ち足りた気持ちを持つことが大事だと、そんな意味がこめられた言葉であると。  位富楽安穏 ( ふらくあんのんにいく ) 『心が豊かで安穏としていて、天上ではなくこの世界にいても安楽を得ることができる。』 すなわち 「足る事を知る人は不平不満が無く、心豊かであることが出来る。 足るを知ることは、欲望が制御され、煩悩妄想による迷いも消え、心清き態でおれる。 逆に、足ることを知らぬ者は常に不満足の心が支配し、例え冨があったとしても、 不平が多くその心は貧しい。」との禅の言葉であると。  扁額は「巨木山(こぼくさん)」。  「天明門縁起 天明三年(一七八三)七月ニ十三日建立。当山十一世春長義天大和尚普山の年。 屋根裏の書付によれば、この年、浅間山が噴火して、当地にも昼夜地震が八日間、雨天が 一ヶ月も続いたとのこと。各地で飢饉に見舞われ、多くの被害者が出たため、世の平安を 願ってこの山門が建てられた。 この世情を記したのは、色蕉門下、春秋庵白雄の門人で後に大磯鴫立庵にも関わった当地の俳人、 美濃ロ春鴻(露柱庵)で、佛句五首も肘木に記してある。句碑にある「人もかく老て秋たっ眉毛哉」 は、春鴻四十九歳の自筆である。 平成五年(一九九三)に、中和田建設株式会社(加質宏子社長)の寄進により修復再建。 解体工事に際して右記のことが判明。 柱の聯は、大川武夫氏寄進。当山廿七世慧雲宗孝大和尚の揮毫で 「吾知足而位富楽安穏」とあることより、別称「知足門」ともばれている。 山号額「巨木山」は、宗孝和尚の本師、品川海震寺野口蓮生師の揮毫で、福島栄子氏により 修復寄進された。」  「本堂」  開創は不明であるが、当地の言い伝えによれば、以前は境川べりにあり、川の氾濫により 再三流されたため現在の地に移されたといわれている。もとの土地は、「寺分(てらぶん)」と いう呼称で下飯田町四九〇番地付近に今なお一部が残っている。 中興開基(復興の祖)と呼ばれる人は旗本の筧助兵衛為春であり、天正十八年(一五九〇)より 知行地として当地を治め、間もなくこの寺を再興したと思われる。 なお、同時期に薬師堂も境内に移転している。  「東泉禅寺」の扁額は、明治三十一年に、当時の名僧として誉れ高かった、 鎌倉円覚寺管長、釈宗演(しゃくそうえん)禅師によって書かれたものであるとのこと。  可愛い地蔵さんと犬も仲良くもマスクを着けて。  「薬師堂」👈リンク。 「薬師堂」は、鎌倉時代の当地の地頭職飯田五郎家義が、字本郷の通称「薬師薮(やくしやぶ)」 (下飯田町一三七一番地)と呼ばれる所に建立したことに由来する。山田豊次郎著 『中和田史話草案』によれば、飯田家義は鎌倉二階堂にあった永福寺(ようふくじ)薬師堂の 薬師如来を信仰しており、社寺のなかった飯田の地に、この薬師如来を勧請して薬師堂を 建立したとされている。  「堂内に安置されている薬師如来は、鎌倉時代、飯田五郎家能が信仰し、武運や災害、 人々の平和と安寧を祈願して参りました。コロナ禍が心配される中、この度守護神 十二神将を勧請いたしました。」  「人もかく 老て秋たつ 眉毛哉」が刻まれた石碑。 江戸中期に活躍した俳人で同寺とゆかりのある、美濃口春鴻(みのぐちしゅんこう)の句。  石仏が並んでいた。  墓石群。  中央に「飯田五郎家義供養塔」👈リンク。 平安末期に、この地を治めていた飯田五郎家義は、治承(じしょう)四年(一一八○)、源頼朝が 兵を挙げたとき、平氏側大庭景親(おおばかげちか)らの兵とともに、石橋山の合戦に参じたが、 多くの相模武士団の若武者と同様に、源氏の再興を望んでいたと思われる家義は、意を決し、 頼朝軍の味方をした。また、合戦の際に頼朝が紛失した数珠(じゅず)を家義が拾って届けた ところ、頼朝は大いに喜んだ。家義は随行を申し出たが、敗走に際して目立つといけない という土肥実平の進言から、涙ながらに別れたということが『吾妻鏡』などの史料に 記録されている と。 「薬王院殿家興順能大居士」の戒名。  「延命菩薩」。  ズームで。  そして隣接していた「琴平神社」。 水難除け治水の守護神を祀った琴平神社は、江戸期には東泉寺が 飯田の 明治2年(1869)の神仏分離令によって、 独立している。境内には天満宮、八坂神社などが祀られていた。 横浜市泉区下飯田町742。  石灯籠の扁額にも「琴平神社」。  石灯籠にも瓢箪の彫刻が。  「琴平神社」境内から「東泉寺」の「本堂」、「薬師堂」を見る。  道祖神・庚申塔群であろう。  この石碑は?  「琴平神社」の「社殿」が階段上に。  「琴平神社」👈リンク の「社殿」。 琴平社は、当地の領主寛助兵衛為春が天正18年(1590)に菩提寺として東泉寺を創建、 東泉寺鎮守及び字元木の鎮守として当社を勧請したと。 祭神は大物主神、崇徳天皇。  扁額「琴平神社」。  境内社の「八坂神社」。  扁額「八坂神社」。  そして「琴平神社」の近くの道路沿いの石垣の窪みに安置されていた「双体道祖神」。  「双体道祖神(そうたいどうそじん) 道祖神は、厄除、災害の防止や子孫繁栄を祈願するために村の守神として主に道の辻に 祀られてきた民間信仰の石仏です。 地域に災いが入り込まないようにという意味で'塞の神、道陸神などともいった。

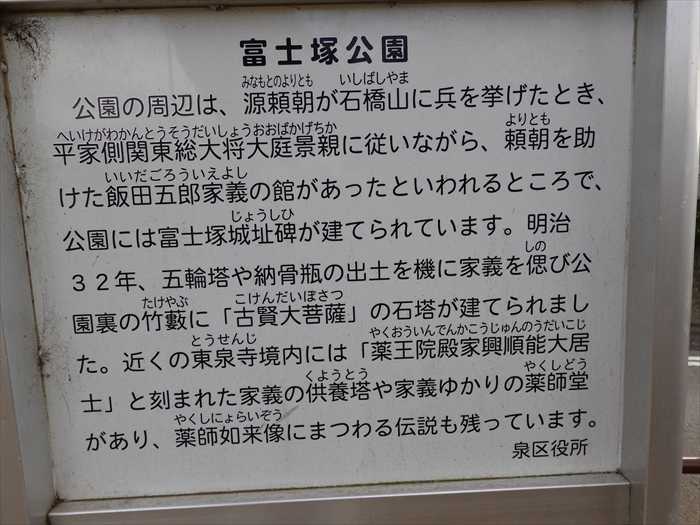

この道筋は、「鎌倉上之道(かまくらかみのみち)」と呼ばれる主要古道であったため、 旅や交通安全の石仏としても信仰を集めたものと思われます。また正月の民俗行事の一つである 道祖神祭りの「さいと焼き」は、セイトヤキ、・ドンドヤキ・ダンゴヤキなどとよばれて、 この道祖神の前で昔から盛んに行われてきました。ここに祀られてい男女和合と村の平安を願った 双体道祖神は、泉区内では数が少なく、貴重な石仏であります。(文・郷土の歴史を知る会)  多くの花が手向けられて。  道を戻り南下していくと正面の窪地の青いパネルの前に石碑が。 横浜市泉区下飯田町636付近。  これも「双体道祖神」のようにも見えたが。 横浜市泉区下飯田町 636付近。  更に進み「下根広町線」を渡った場所にあった小さな稲荷神社。 横浜市泉区下飯田町 650近く。  そして横浜市営地下鉄方面に北上して次に訪れたのが「富士塚公園」。 横浜市泉区下飯田町1015-1。  大きな石碑には「富士塚」の文字が。  「富士塚公園」何子供たちの姿はなく。  「富士塚城址」と刻まれた大きな石碑。 この碑の裏には 「ここは源頼朝延命の恩人飯田五郎家義の館跡の地である。治承四年(一一八〇)四月頼朝関東に 挙兵、僅か三百余騎で石橋山に陣を構えたが、一夜大庭景親伊東祐親の軍三千三百余騎の夜襲を 受け惨敗した。家義は景親に追われ、すでに危うく見えた頼朝を救い、夜陰風雨の中を箱根山に 導き、厳しい敵の目をくぐり奇蹟の安房脱出に成功させた。さらに同年十月、頼朝の黄瀬川出陣に 従い、平維盛数万と対戦した時、一子太郎は射殺されたが奮戦して怯まず、敵伊藤小次郎を追い、 その首級を頼朝に献じた。「前にはわが命を救い、今また戦功をなす、本朝無双の勇士なり」と 賞され、この地を与えられた。家義は鎌倉に近い相模野の要地に館を定め、一族の墳墓とした。 以来この地を飯田と称し、さらに中田、和泉を含めてその一字づつをとる中和田は、現在小中学校 の校名として残っている。」と刻まれていると借りて来た本から。  「富士塚城址公園建設賛助者芳名」碑には400人にも及ぶ名前が刻まれていた。  「富士塚公園 公園の周辺は、源頼朝が石橋山に兵を挙げたとき、平家側関東総大将大庭景親に従いながら、 頼朝を助けた飯田五郎家義の館があったといわれるところで、公園には富士塚城址碑が 建てられています。明治32年、五輪塔や納骨瓶の出土を機に家義を偲び公園裏の竹藪に 「古賢大菩薩」の石塔が建てられました。近くの東泉寺境内には「薬王院殿家興順能大居士」と 刻まれた家義の供養塔や家義ゆかりの薬師堂があり、薬師如来像にまつわる伝説も残っています。」  「古賢大菩薩」の石塔が近くの竹やぶの中に建てられたとあったので探しに行く。  倒れた姿の石碑を発見。  「奉納古賢大菩薩」の文字が刻まれた石碑。 「明治三十年四月二十五日再建」の文字も。  こちらにも「奉納古賢大菩薩」の文字が刻まれた石碑が。 昭和五年一月一日 と。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.05.25 16:12:40

コメント(0) | コメントを書く

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

|