|

|

|

カテゴリ:花

県道11号線・あたみ梅ラインに向けて坂を上っていくと、正面に見えて来たのが「海蔵寺」。

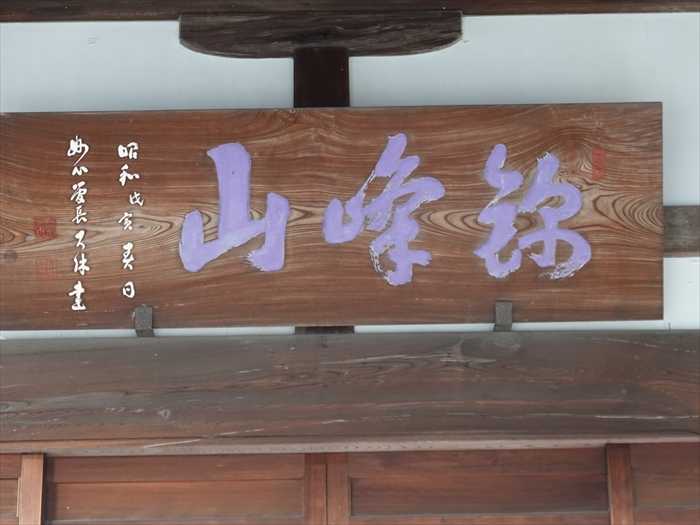

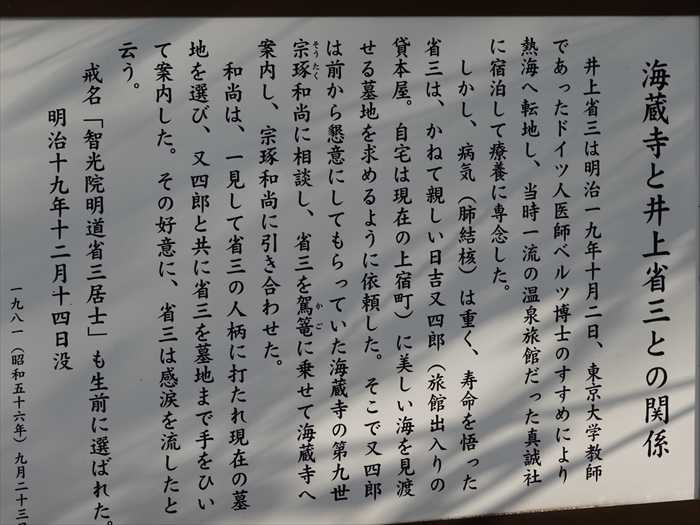

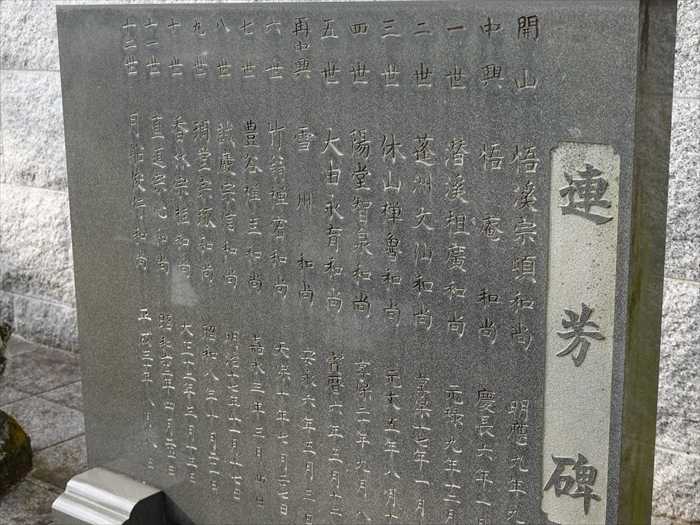

熱海市水口町17-24。  寺号標碑「臨済宗 妙心寺派 海藏寺」。  「坪内逍遥(つぼうちしょうよう)先生御墓所 正面丘上」碑。  「杉本苑子(すぎもとそのこ)先生御墓所 階段上り裏門出て正面右奥」。  石段の途中に、可愛らしい「六地蔵」が小堂の中に。  参道の先に「山門」が見えた。  「山門」を潜る。  「本堂」横の掲示板と石仏。 掲示板には「にくむ心にてひとの非を見るべからず」と。 たしか、道元の「正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)」の一節。 他人の悪い事や間違いに関わったり、欠点をあげつらってはいけない。また弟子たちに 「誰にでも欠点や過ちはある、憎む心ではなく、温かい心で見なさい」と戒めた言葉。 今の日本では、ある意味で、読み返し考えたい一節と感じるのだが・・・。  本堂前の大きな「石灯籠」と本堂前の真新しい休憩所?  「本堂」。  「臨済宗 妙心寺派 錦峰山 海蔵寺」。  扁額は「錦峰山」。  「坪内逍遥 杉本苑子先生墓所」の手書きの案内板が、寺務所の入口に。  紅梅であろうか。  「本堂」を斜めから。  禅宗特有の鐘が本堂の回廊上に。  境内に「力石」があった。  「逍遥先生景慕之碑」 「景慕」とは仰ぎしたうこと と。  「井上省三」の胸像。  官営毛織物模範工場千住製絨所の初代所長。  「海藏寺と井上省三との関係 井上省三は明治一九年十月ニ日、東京大学教師であったドイツ人医師ベルツ博士のすすめにより 熱海へ転地し、当時一流の温泉旅館だった真誠社に宿泊して療養に専念した。 しかし、病気(肺結核)は重く、寿命を悟った省三は、かねて親しい日吉又四郎 (旅館出人りの貸本屋。自宅は現在の上宿町)に美しい海を見渡せる墓地を求めるように依頼した。 そこで又四郎は前から懇意にしてもらっていた海蔵寺の第九世宗琢和尚に相談し、省三を 駕篭に乗せて海蔵寺へ案内し、宗琢和尚に引き合わせた。 和尚は、一見して省三の人柄に打たれ現在の墓地を選び、又四郎と共に省三を墓地まで手をひいて 案内した。その好意に、省三は感涙を流したと云う。 戒名「智光院明道省三居士」も生前に選ばれた。明治十九年十ニ月十四日没」  「毛繊工業創始の父 井上省三 弘化ニ年(一八四五)十月十五日 山口県下関市王喜町草場の素封家、伯野瀬兵衛常英、さとのニ男として出生。 幼名竹之助。三歳の時、同県厚狭群山陽町殿町の井上半右衛門、ふきの養子となる。 文武の才幹あリ。 慶応ニ年 四境戦争に功あり。 慶応三年 山口兵学校に入り簡学を修む(ニ十三歳)。 明治三年六月(一八六八) 木戸孝允に伴われ上京しドイツ学を修む(ニ十六歳)。 同年十ニ月 北白川宮能久親王御渡欧留学の随従を命ぜられ横浜出帆、アメリカ・イギリスを 経由ドイツのベルリンに留学し兵学を学ぶ。約ニ年後日本に最も必要なものは産業の 発展であると痛感し 明治五年(一八七ニ) 断固として決意し、兵学を止めベルリン南東のザガン市、カール・ウルプリヒト 毛織物工場に一職工として入社(ニ十八歳)。 文字通り不眠不休の努力を重ね技術の修得に専念、明治七年四月留学期間満了後は 自費で研究を続け 明治八年十月 全技術を修得し帰朝(三十一歳)。 明治九年一月(一八七六) 内務省御用掛を命せらる。 同年三月 羅紗製造所建設の允許が下る。 同年五月 製絨機械の注文、工師雇い入れの命を受け急ぎドイツへ差遣さる。 明治十年八月 サガン市グスターフ・キョウンクニ女 ヘードビヒ( 二十五歳)と結婚す。 (三十三歳) 同年十ニ月 夫人と共に帰朝、直ちに沙羅製造所の建設、諸機械据付等創立の事業に徒事。 東京都荒川区南千住六丁目 明治十ニ年八月(一八七九) 製絨所完成し試運転に成功。我国最初の毛織物生産さる。 同年九月 千住製絨所長に任ぜらる。 明治十四年四月 千住製絨所 農商務省の所管となり、農商務省御用掛を命ぜらる。 明治十六年十ニ月失火によリ主工塲焼失。 明治十七年 一身を投げ出して再建に没頭。 明治十八年 再建なり、生産高十六年のニ倍半となる。 明治十九年(一八八六) 数年前よリ肺結核あり。火災後の心身の過労が病勢を悪化せしめ、 七月よリ伊香保に転地。更に十月熱海(銀座町十四番)真誠社に移って 静養中遂に第中に十ニ月十四日 遠大の抱負を胸に秘めつつ長逝す。 享年四十二歳。 法名 智光院明進省三居士 海藏寺に葬る。 明治ニ十年ニ月 夫人へードビヒ、長女ハナを伴って帰国す。 初期の目的通り兵学を専修すれば本人の立身出丗は意のままであったにもかかわらず その一切を放棄して文字通り製絨に一身を捧げ、然も志半ばで他界された事は誠に惜しみ 余りある痛恨事である。死に臨み彼の胸中は如何ばかりであっただろうか。 二十六歳で上京以来遂に一度も故郷の土を踏むことはなかった。 我等は今日の繊維産業の隆盛は総べて彼の偉大な恩恵を受けている事を忘れてはならない 明治ニ十一年 千住製絨所は陸軍省の所管となり、以来毛織技術のリーダーとして拡大を 重ねたが 昭和ニ十年八月(一九四五) 第ニ次大戦の敗戦によリ陸軍と運命を共にした。 胸像の作者は井上省三の甥の高須俊彦(帝国芸術院会員 朝倉文夫の門下) 昭和十ニ年一月十九日除幕式 墓は本堂裏の道路を渡り左奥上です。」  「本堂」横の庭園。 作庭にもこだわりを感じるのであった。  黄色の花が境内に。ヤマブキに似た花であったが。雲南黄梅にも似ていたが。  坪内逍遥の墓に向かって境内を案内に従い進む。  右手にあったのが「弁財天」。  「坪内逍遥先生御墓所」案内碑。  「南無阿弥陀佛」碑。  そして階段を上がって行くと左手に「坪内逍遥墓碑」。 法名は「雙柹院始終逍遥居士」と。  「坪内 逍遥」👈リンク(つぼうち しょうよう、1859年6月22日(安政6年5月22日) - 1935年 (昭和10年)2月28日)は、日本の小説家、評論家、翻訳家、劇作家。小説家としては主に 明治時代に活躍した。 代表作に『小説神髄』『当世書生気質』およびシェイクスピア全集の翻訳があり、近代日本文学の 成立や演劇改良運動に大きな影響を与えた。本名は坪内 雄蔵(つぼうち ゆうぞう)。 別号に「朧ろ月夜に如く(しく)ものぞなき」の古歌にちなんだ春のやおぼろ(春廼屋朧)、 春のや主人など。俳句も詠んだ。 晩年はこの後訪ねた熱海市に建てた「双柿舎」に移り住んでいたと。 墓碑には「逍遥坪内雄蔵夫妻墓」と刻まれていた。 本名は「坪内雄蔵(つぼうち・ゆうぞう)」であると。 残念ながら、「坪内逍遥」の作品を読んだ記憶はない。  そしてその奥に海藏寺歴代住職の墓碑が並んでいた。  正面から。 塔身が卵形という多くの「無縫塔」が並ぶ。  歴代和尚「連芳碑」。  更に奥の祠にも石仏が。釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)であろうか。  そして愛犬の墓碑も。  次に境内を裏門から出て、墓地の中にある「杉本苑子(すぎもと そのこ)」の墓地に向かう。  こちらは墓地の左側奥。  「杉本苑子」墓。 「杉本苑子」は日本の女性小説家、歴史小説家、文化勲章受章者。 2017年5月31日、静岡県熱海市の自邸にて老衰のため死去。「91歳没」👈リンク。  「杉本苑子」墓碑には「苑」と刻まれていた。 墓誌には戒名が「彩文院苑智慈光大姉」と。  「杉本苑子 略歴 一九ニ五年 東京に生まれる 一九五ー年 サンデー毎日懸賞小説に入選 吉川英治に師事 一九六三年 「孤愁の岸」で第四八回 直木賞受賞 一九九七年 熱海市名誉市民となる ニ〇〇ニ年 秋の叙勲で、文化勲章を受ける ニ〇一七年 九十ニ歳で生涯を閉じる著書 穢土荘厳、散華、杉本苑子全集 他」。  そして墓地の入口まで戻り先程利用した「海蔵寺」の裏門を見る。  「海蔵寺」を後にして進むと直ぐに右手に竹垣が現れた。 ここが「双柿舎(そうししゃ)」。 熱海市水口町11-17。 樹齢300余年と言われる柿の大樹が2本あることにちなんで「双柿舎」(そうししゃ)と 呼ばれるようになったと。  入口は全て閉まっていたので竹塀の上そして隙間にカメラを構えて 「双柿舎」の庭を撮影。  「シェークスピアの翻訳家としても有名な明治の文豪、坪内逍遙が、1920年(大正9年)から 1935年(昭和10年)に亡くなるまでの15年間を過ごした住居。 坪内逍遥は、約9年間、荒宿(現在の銀座町)に住み、シェークスピア劇の翻訳や、戯曲 「名残の星月夜」、「義時の最後」などを著しましたが、閑静だった荒宿が騒がしくなり、 執筆活動に専念できなくなったことから、水口町に新しく建てたのがこの双柿舎です。 樹齢300余年と言われる柿の大樹が2本あることにちなんで「双柿舎」(そうししゃ)と 呼ばれるようになりました。 邸内には、塔の形の書屋や筆塚があり、また、会津八一の筆による門の扁額なども見どころと なっています。」とネットから。  2階は書斎であったと。  こちらが入口の様であったが閉まっていた。  「早稲田大学「双柿舎」ご案内 双柿舎は坪内逍遙の別荘として建てられました。逍遙は、早稲田大学創立の功労者、文学部の 開設者であると共に、明治・大正・昭和の三代にわたる、文壇・劇壇の偉大な開拓者であり 指導者でもありました。 文学では「小説神髄」「当世書生気質」を著わして、わが国の近代小説の端緒をつくり、 演劇では「桐ー葉」「沓手鳥弧城落月」等をもって歌舞伎に新風を吹きこみ、あるいは シェークスピアに傾倒して、その全訳「シェークスピヤ全集」四十巻を完成しました。 逍遙は早くから熱海の風土を好み、明治44 ( 1 9 1 1 )年には荒宿の地に小さな別荘を営みました。 しかし熱海町の発展につれ、そのあたりは繁華な町となったため静けさを求めて、大正9 (1920 )年に山の手の水口村(水口町)に居を移しました。この地は、うしろに四季折々その趣を をかえる山々を背負い、眼下には熱海の海と市街がひろがる景勝の地でした。 敷地には、ニ百余年を経たかと思われるニ本の老柿があり、逍遙はこれに因んで「雙柿舎」と 命名し、以来ほとんどここに起き伏して著述や研究につとめ、ここで生涯を終えました。 双柿舎はすべて逍遙自身の設計です。建物はもちろんのこと、庭のたたずまい、泉石の配置、 一木ー草に至るまで、逍遙の細心の注意が行届いており、さながら一つ創作々品をみるようです。 逍遙書屋は昭和3 ( 1 9 2 8 )年に建てられましたが、これも逍遙の苦心の作で、和漢洋を折衷した 特異な景観をもち、塔上には、シェークスピアの句から思いついた鋳金の翡翠の風見が掲けられて います。 昭和5 ( 1 9 3 0)年、この土地建物は財団法人・国劇向上会に寄付されましたが、逍遙は 昭和1 0 ( 1 9 3 5 )年2月2 8日、7 7歳で逝去、またセン夫人も昭和24 (1949 )年2月21日85歳で 長逝されましたので、同会から早稲田大学に寄贈されました。」  「双柿舎」内部の配置図。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.02.21 14:04:04

コメント(0) | コメントを書く

[花] カテゴリの最新記事

|