|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

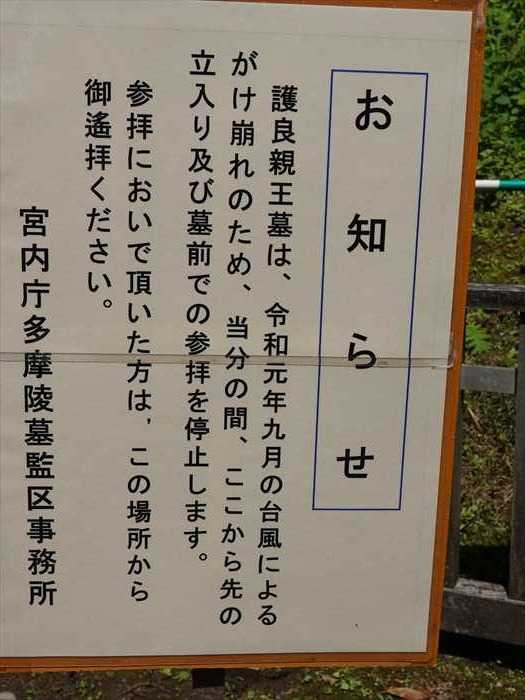

「鎌倉宮」を後にして、横道を「瑞泉寺」方面に向けて北上する。  左に「史跡 永福寺(ようふくじ) 入口」と書かれた案内板があった。  「国指定史跡 永福寺跡 利用案内」と「同 案内図」が立っていた。  「永福寺跡国指定 案内図」。 ここにも、以前訪ねたがゆっくり見ていなかったので、後ほどゆっくり訪ねることとし 更に進む。  「歴史的風土永福寺跡特別保存区域」の柱も立っていた。  真っすぐ進んでいくと正面に橋が現れた。  「通玄橋」と刻まれた道標が前方に。 右 紅葉谷谿瑞泉寺道、左 横浜及本郷道 とも刻まれていた。 鎌倉市二階堂178。  橋の欄干柱にも「通玄橋」と。 「通玄橋」は、永福寺跡の前を流れる二階堂川に架けられた橋。 「通玄」という語には、深遠なる道理という意味があるとのこと。 「夢窓国師」が開いた「瑞泉寺」への道に架けられた橋らしい名称なのであった。  下を流れる「二階堂川」。  そして来た道を少し戻ると左手奥にも橋が見えた。  「理智光寺橋」。 この先に、この後に訪ねた「理智光寺跡」があった。  「理智光寺橋」を渡り進むと大きなT字路に到着し振り返る。  「理智光寺址」碑。 「此所ハ願行上人ヲ開山トセシ 五峰山理智光寺ノ址ナリ 建武二年(1335)淵邊伊守義博ハ 足利直義ノ命ヲ承ケ 護良親王ヲ誅(ちゅう:殺)シ奉リシガ 其御死相ニ怖レ 御首ヲ傍ナル 藪中ニ捨テ去リシヲ 当寺ノ住僧拾ヒ取リ 山上ニ埋葬シ奉リシトイフ」 【この場所は、僧の願行上人(がんこうしょうにん)が開いた五峯山理智光寺の跡であります。 1335年に淵辺義博(ふちのべよしひろ)は、足利直義(なおよし)の命令で、護良(もりなが)親王を 殺害しましたが、その死に顔のすごさに怖れ、 首をかたわらの藪(やぶ)中に捨てました。 それを当時の僧侶が拾い取って、山の上に埋葬したと言うことです。】  そしてその前にあったのが「護良親王墓((もりよし/もりなが)しんのうぼ)」の入口。 今まで、「もりながしんのう」と読むと思っていたし、そう学んだと思っていたが 「後醍醐天皇の皇子の諱の「良」は、「よし」「なが」のどちらかで呼ばれるが、「よし」は 根拠になる史料を室町時代まで遡れるのに対して、「なが」は江戸時代にならないと出てこない。 「大塔」も「おおとう」「だいとう」の両方で呼ばれるが、由来となる塔が「おおとう」で ある事から、そちらに揃えて呼ばれる事が多い。」とネットから。 鎌倉市二階堂154。  「後醍醐天皇皇子 護良親王墓」碑。 護良親王が東光寺に幽閉されてから9ヶ月後の1335年(建武2年)7月、十四代執権 北条高時の遺児時行が反乱(中先代の乱)を起こしたため、当時鎌倉にいた足利尊氏の弟の 直義は、淵辺義博に命じ護良親王を殺害した。 護良親王は、義博の刀を噛み折り、死んでもなお放さなかったことから、恐れをなした義博は 首を捨てて逃げ去ったという。 捨てられた護良親王の首は、この理智光寺の住僧によって葬られたと伝えられているのだと。  石碑の裏には「宮内庁」の文字が。  「護良親王墓所」への長い階段。 うっそうと茂った静寂な森の中の、長い階段の先に護良新王の墓所があるのだが・・・。  「お知らせ 護良親王墓は、令和元年九月の台風によるがけ崩れのため、当分の間、ここから先の立ち入り 及び墓前での参拝を停止します。 参拝においで頂いた方は、この場所から御遥拝ください 宮内庁多摩陵墓監区寺務所」 との表示板が。  長い石段は苔生して。  これが山頂にある「大塔宮護良親王御墓」、ネットからの転載です。 鎌倉市内にも、妙法寺に墓と伝える別の石塔もあるのだが。 そのほか、以下のような伝承があるとのこと。

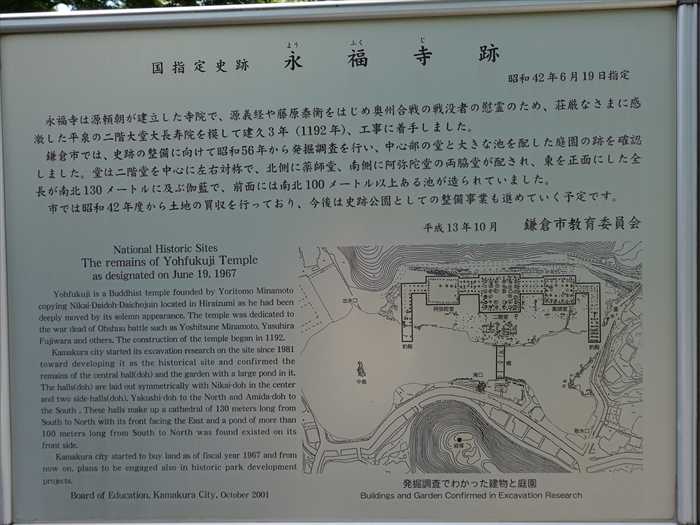

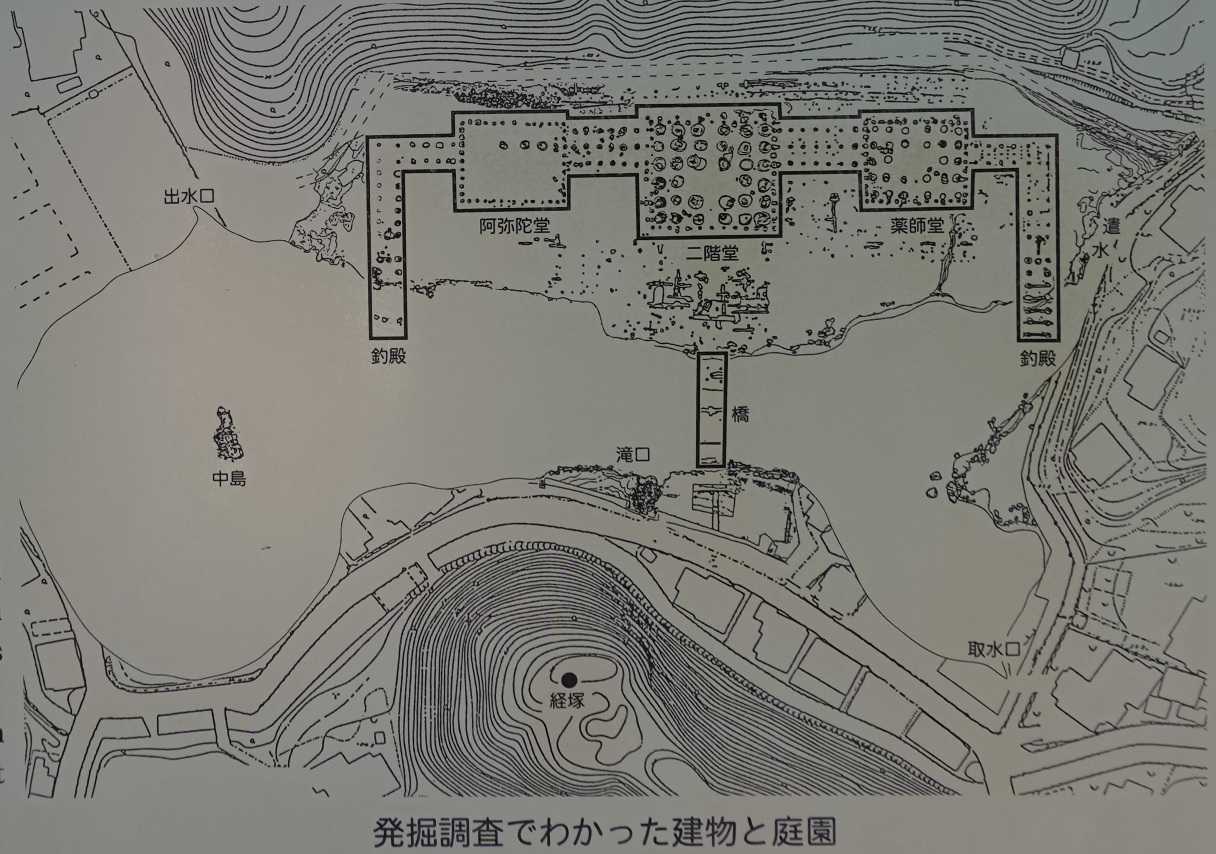

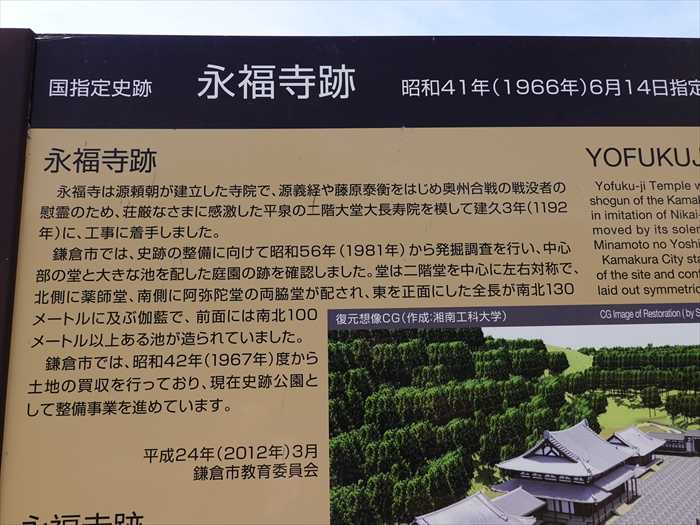

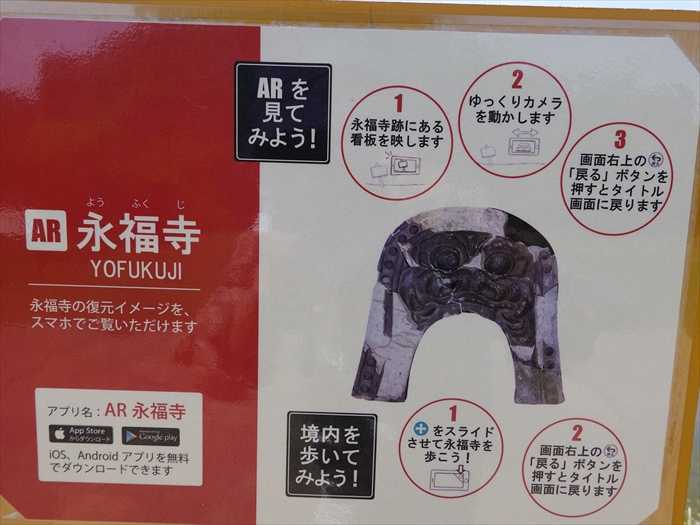

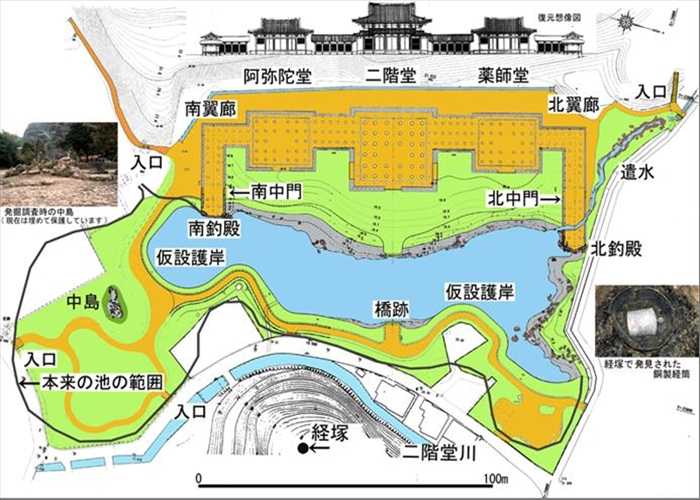

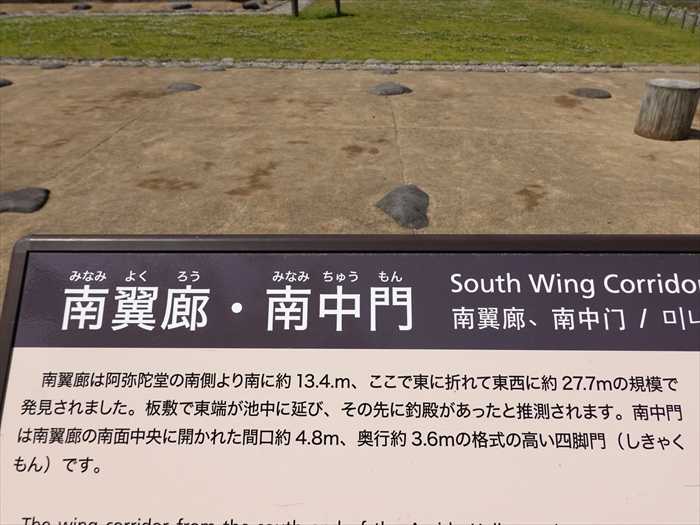

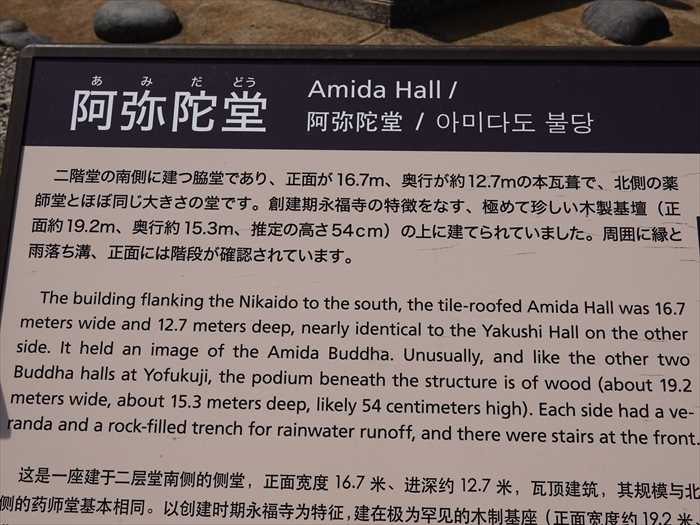

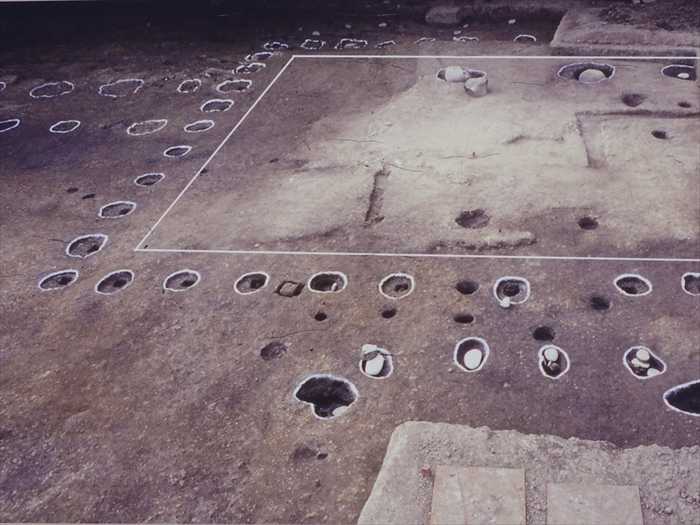

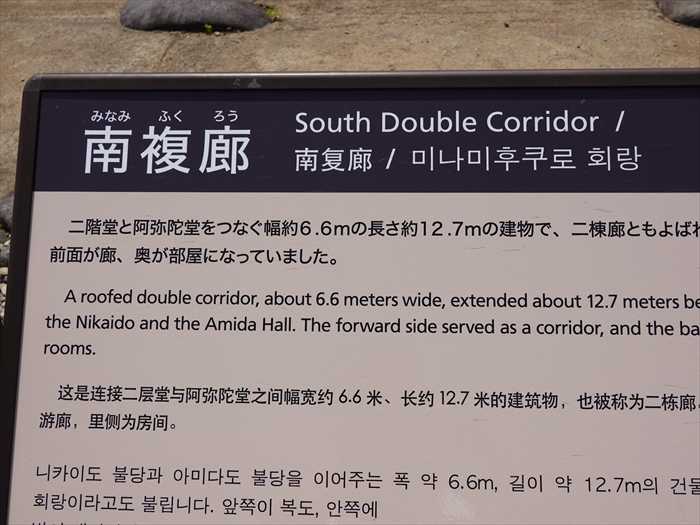

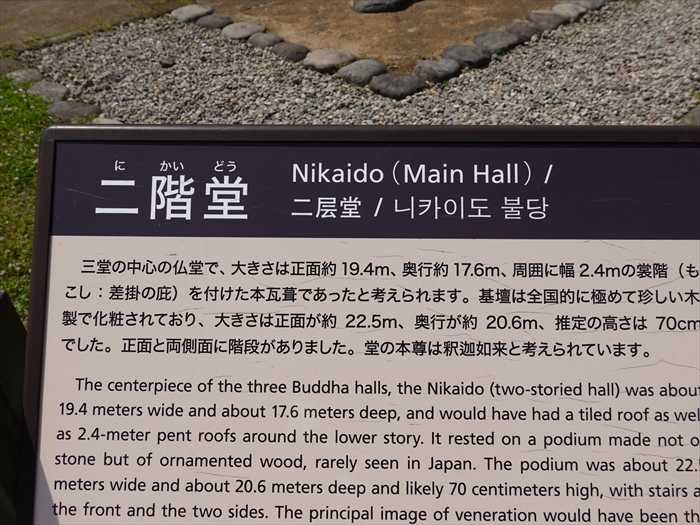

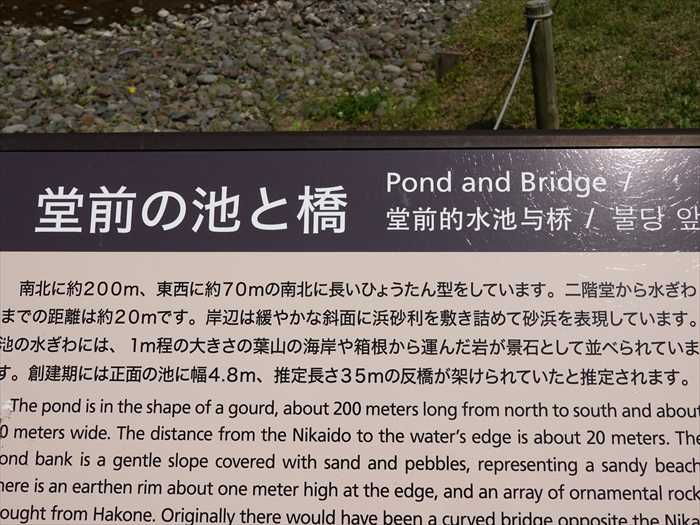

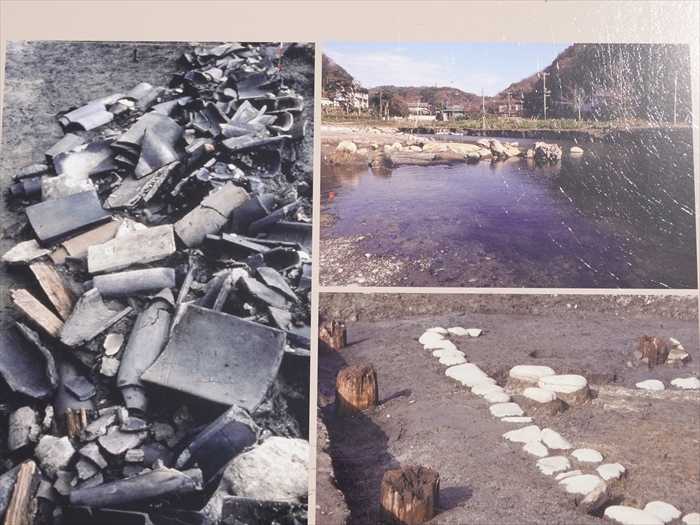

【https://call-of-history.com/archives/19242】より そして再び引き返し「二階堂川」に架かる「理智光寺橋」を渡ると右手にあったのが 「永福寺舊蹟」碑。 「永福寺世ニ二階堂ト稱ス 今ニ二階堂ナル地名アルハ是ガタメナリ 文治五年(1189) 頼朝奥州ヨリ凱旋スルヤ彼ノ地大長壽院ノ二階堂ニ擬シテ之ヲ建立ス 輪奐壮嚴洵ニ 無雙ノ大伽藍タリキト云フ 享徳年間關東管領ノ歿落セル頃ヨリ後 全ク頽廢ス」 【永福寺のことを当時は二階堂といっておりました。現在でも二階堂という地名があるのは このためです。1189年に源頼朝が、義経をかくまった件で平泉の藤原一族を討ち、鎌倉に 帰ってきました。その後すぐに、平泉にあった大長寿院の二階堂に似せて、ここに永福寺を 建てました。その寺の様子は、規模が壮大で外観も荘厳であり、本当に二つとない程の 大建造物であったといいます。しかしこの寺は。1455年以後の関東官領 (かん れい:将軍の代理職)の力が弱くなった頃から急速にすたれてしまいました。】  「国指定史跡 永福寺跡 案内図」がここにも。  「国指定史跡 永福寺跡(ようふくじあと) 永福寺は源頼朝が建立した寺院で、源義経や藤原泰衡をはじめ奥州合戦の戦没者の慰霊のため、 荘厳なさまに感激した平泉のニ階光堂光長寿院を模して建久3年( 1192年)、工事に着手しました。 鎌倉市では、史跡の整備に向けて昭和56年から発掘調査を行い、中心部の堂と大きな池を配した 市では昭和42年度から土地の買収を行っており、今後は史跡公園としての整備事業も進めていく庭園の跡を確認しました。堂はニ階堂を中心に左右対称で、北側に薬師堂、南側に阿弥陀堂の 両脇堂が配され、東を正面にした全長が南北130メートルに及ぶ伽藍で、前面には南北 100メートル以上ある池が造られていました。 子定です。」  「発掘調査でわかった建物と庭園」。  そしてテニスコート角にあった入口から「永福寺跡」に入る。  前方に「国指定史跡 永福寺跡」が広がっていた。 目の前の小さな丘は後ほど。  「国指定史跡 永福寺跡 永福寺は源頼朝が建立した寺院で、源義経や藤原泰衡をはじめ奥州合戦の戦没者の慰霊のため、 荘厳なさまに感激した平泉の階大堂大長寿院を模して建久3年( 1192年)に、工事に着手しました。 鎌倉市では、史跡の整備に向けて昭和56年( 1981年)から発掘調査を行い、中心部の堂と大きな 池を配した庭園の跡を確認しました。堂はニ階堂を中心に左右対称で、南側に阿弥陀堂の両脇堂が 配され、東を正面にした全長が南北130メートルに及ぶ伽藍で、前面には南北100メートル以上 ある池が造られていました。 鎌倉市では、昭和42年( 1967年)度から土地の買収を行っており、現在史跡公園として整備事業を 進めています。」  復元想像CG(作成:湘南工科大学)  「AR 永福寺」案内。 現地のARマーカーにスマートフォンのカメラをかざすと、永福寺の復元CGが表示され、 そのまま約50mの移動範囲内からでも復元CGが見られるのだと。  大きな池の先に遺跡群が見えて来た。  ここが発掘された「中島」の跡で埋め戻された状態なのであろう。  「中島 大きく南側に広がる池の中程にあり、様々な岩を組み合わせて島を築いています。島の大きさは、 南北に長さ約10m、東西に幅5m、高さは約1.2mあります。 ※整備では水を張った池中の島として表示できないので、埋め戻して保護しています。」  「発掘された中島」の写真。  下図のごとく、本来の池の範囲は現状より広く現在の入口の近くまであったことが 理解できたのであった。  【https://3myuuyuu.club/kamakura/body.php?gphpnum=60】より 現在の池、その先に遺蹟を見る。  「南翼廊(みなみよくろう)・南中門(みなみちゅうもん)」跡。  「南翼廊(みなみよくろう)・南中門(みなみちゅうもん) 南は阿弥陀堂の南側より南に約13.4.m、ここで東に析れて東西に約27.7mの規模で 発見されました。板敷で東端が池中に延び、その先に釣殿があったと推測されます。 南中門は南翼廊の南面中央に開かれた間口約4.8m、奥行約3.6mの格式の高い四脚門 (しきやくもん)です。  案内板にあった発掘後の写真。  「南翼廊・南中門」跡の前から池を見る。  そして隣にあった「阿弥陀堂」跡の南側の基壇。  「阿弥陀堂」跡の東側の基壇。  「阿弥陀堂 ニ階堂の南側に建つ脇堂であり、正面が16.7m、奥行が約12.7mの本瓦葺で、北側の薬師堂と ほぼ同し大きさの堂です。創建期永福寺の特徴をなす、極めて珍しい木製基壇(正面約19.2m、 奥行約15.3m、推定の高さ54cm )の上に建てられていました。周囲に縁と雨落ち満、正面には 階段が確認されています。」  案内板にあった発掘後の「阿弥陀堂」跡の写真。  そして「南複廊(みなみふくろう)」。  「南複廊(みなみふくろう) ニ階堂と阿弥陀堂をつなぐ幅約6.6mの長さ約12.7mの建物で、ニ棟廊ともよばれ 前面が廊、奥が部屋になっていました。」 案内板にあった発掘後の「南複廊」跡の写真。   そして中央の「二階堂」の東側の「基壇」。  「二階堂(にかいどう) 三堂の中心の仏堂で、大きさは正面約19.4m、奥行約17.6m、周囲に幅2.4mの裳階 (もこし:差掛の庇)を付けた本瓦であったと考えられます。基壇は全国的に極めて珍しい木製で 化粧されており、大きさは正面が約22.5m、奥行が約20.6m、推定の高さは70cmでした。 正面と両側面に階段がありました。堂の本尊は釈迦如来と考えられています。」  案内板にあった発掘直後の「二階堂」跡の写真。  「二階堂」跡前から池を見る。  「指定史跡 永福寺跡」。  「堂前の池と橋 南北に約200m、東西に約70mの南北に長いひょうたん型をしています。ニ階堂から水ぎわ までの距離は約20mです。岸辺は緩やかな斜面に浜砂利を敷き詰めて砂浜を表現しています。 池の水ぎわには、lm程の大きさの葉山の海岸や箱根から運んだ岩が景石として並べられて います。創建期には正面の池に幅4.8m、推定長さ35mの反橋が架けられていたと 推定されます。」  案内板にあった発掘直後の「池」「瓦」の写真。  「北複廊(きたふくろう)」。  「北複廊(きたふくろう) ニ階堂と薬師堂をつなぐ幅約6 .6mの長さ約1 2 .2mの建物で、ニ棟廊ともよばれます 前面が廊、奥が部屋になっていました。」 案内板にあった発掘直後の「北複廊」跡の写真。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 15:48:18

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|