|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

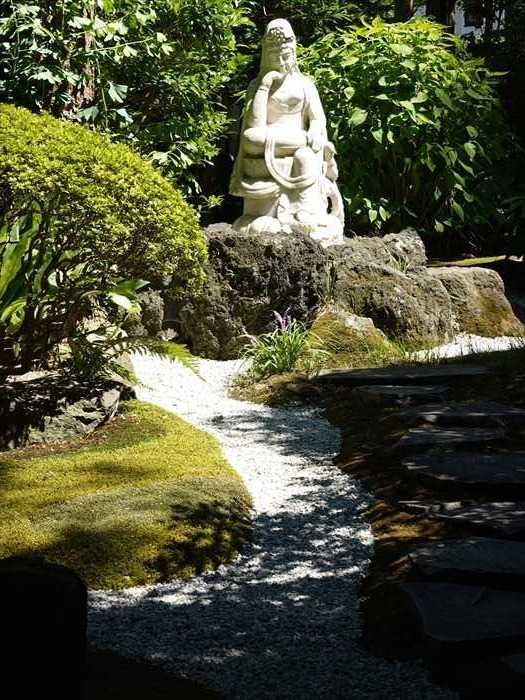

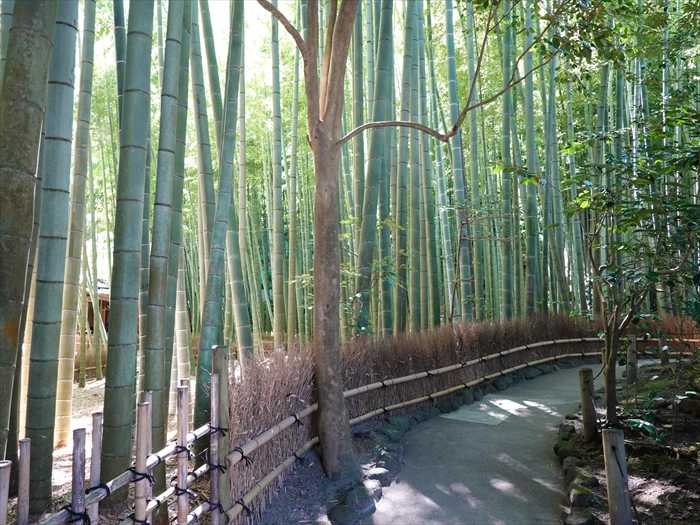

【鎌倉の寺社リスト】👈リンク そして、今まで何回も訪ねている寺である「報国寺」をこの日も訪ねることに。 山門である薬医門は、奥に続く参道をあたかも額縁のように切り取っていた。 鎌倉市浄明寺2丁目7−4。  「報国寺(ほうこくじ) 足利、上杉両氏の菩提寺として栄えました。 開山は五山文学を代表する天岸慧広(仏乗禅師)です。仏乗禅師(ぶつじょうぜんじ)は、中国より 招聘された円覚寺の開山・無学祖元に師事し、のちに中国へ渡って修業した高僧です。開山自筆 と伝えられる『東帰集』や、自ら使用した「天岸」、「慧広」の木印は国の重要文化財で、鎌倉 国宝館に保管されています。孟宗竹の竹林が有名で、竹の寺とも言われています。 ● 宗 派 臨済宗建長寺派 ● 山号寺号 功臣山報国寺 正確には功臣山報国建忠禅寺(こうしんざんほうこくけんちゅうぜんじ)と。 ● 建 立 建武元年 (1334) ● 開 山 天岸慧広(てんがんえこう) (仏乗禅師) ● 開 基 足利家時」  寺号標石「報国建忠禅寺」。  「~ 鎌倉の旧地名 ~ 宅間(たくま) (現在の浄明寺二丁目) 報国寺と旧華頂宮邸(きゅうかちょうのみやてい)がある奥深い谷戸の旧名です。鎌倉幕府の絵師、 宅間為行がこの地に住んでいたことから、この名が付いたとされます。為行の父 為久は、源頼朝 の命を受け京都から来た人物で、頼朝の父 義朝の菩提を弔うために創建された勝長寿院の壁画を 描くなど、幕府と強いつながりをもっていました。 報国寺は、建武元年(1334)に創建されました。創建に深く関わった上杉重兼の一族は「宅間上杉 氏」と呼ばれ、この谷戸に屋敷を構えていたとされます。鎌倉幕府滅亡後、上杉氏は、関東の 支配を補佐する関東管領の職に代々就きました。この谷戸は当時の政治や文化にかかわりを持つ 人々が居住する空間であったようです」  鎌倉市航空写真(2019年6月撮影)  境内の苔生した山門脇の庭には「石灯籠」。  「謹告(境内での注意事項) ・境内すべて禁煙です。 ・お静かにお願いいたします。 ・お持込の飲食はご遠慮ください。 ・写真を撮る時は、他の人の迷惑にならぬようご留意ください。 尚、「一脚、三脚、自撮り棒」等、撮影補助機材の使用は ご遠慮ください。 ・「千社札」は固くお断りいたします。 ・盲導・聴導・介助犬を除くペットとの入場はご遠慮ください。 ・各所に防犯カメラを設置しております。 ご理解を賜り、心静かにお過ごしくださいますよう。」 白砂で砂紋を描く「枯れ流れ」を取り入れた石庭風の前庭。 それは、京都と比べればいかにも小ぢんまりとしているが、山門とは絶妙に調和。  白砂の先の石仏。  日本の石仏というより、なんとなくインド風?の外観。  厳しい眼。  石灯籠。  前方右手に「念佛供養塔」と「地蔵尊」。  「地蔵尊」は純日本風。  「念佛供養塔」。  「本堂」への石段の手前の池には湧水が流れ込んでいた。  石段の先には「本堂」が見えた。  「石段」は登らずに真っ直ぐに坂道を上る。 こちらもなんとなくシルクロードを渡ってきたような石仏。  手前に小さな「五輪塔群」。 鐘楼に続く径にある竹の一群は、奥にある幻想的な竹林を彷彿とさせるのであった。  その先に、大きな「五輪塔」。  下部は苔生して時の流れを感じさせるのであった。  鐘楼は藁葺き屋根。  「鐘楼」。  別の角度から。  「報国寺」の「本堂」。 1334年(建武元年)、天岸慧広の開山により創建されたとも、あるいは上杉重兼 (宅間上杉家の初代当主)ともと伝えられている。 宅間法眼作と伝わる本尊「釈迦如来坐像」が安置されている。 南北朝時代のもので市指定の文化財。 関東大震災までは本堂も茅葺だったと。  本堂の扁額「報國禅寺」。  見事な蟇股の龍の彫刻。  「内陣」。  「迦葉堂(かようどう)」。 本堂の右手には、仏陀の弟子、迦葉から名をとった「迦葉堂」と呼ばれる2階建ての建物が。 ここには、仏乗禅師坐像、迦葉尊者立像などが祀られていて、日曜日には日曜座禅会が 開かれていると。ただし、普段は公開されていないようであった。  「竹の庭 入口」案内板とその先に「竹の庭」拝観受付、そして右に「本堂」の天水桶。  拝観券:300円 を購入し有名な竹林を散策に。 拝観券の裏には 「由来記 報国寺は、建武元年(1334)に創建された、臨済宗・建長寺派の禅宗寺院です。 開山は天岸慧広(仏乗禅師)、開基は足利家時(足利尊氏の祖父)です。 本尊は釈迦如来坐像(市指定文化財)で、仏師宅間法眼作と伝えられています。 他に開山仏乗禅師像(市指定文化財)1347年作や、迦葉尊者像などを御堂に安置し、 さらに、開山著書「東帰集」(国指定重要文化財)や、開山使用の木印(国指定重要文化財)は、 鎌倉国宝館に保管されています。 休耕庵という塔頭の跡に孟宗竹が生え、現在の「竹の庭」になりました。 どうぞ、心静かに、御参拝下さい。 合掌」の文字が。  竹林を背景に「拝観券」を 遊んでみました。  「竹の庭 入口」。  ぐるりと径をめぐって本堂裏に出た。 竹の庭だけではなく美しい枯山水の庭園も愉しめる「報国寺」なのであった。  中央の石から砂紋が広がるが如き光景。新緑に囲まれ美しい庭園。  砂紋をズームして。  左手には、池が。防鳥網で覆われていたが。  「竹の庭」へ入ると涼しい空間が拡がっていた。  「本堂」裏手にある孟宗竹林の「竹の庭」が報国寺が「竹の寺」と呼ばれる由縁。 竹寺の魅力である竹林を散策。  広い境内にはところどころに石仏や苔のあざやかな緑があり、こちらも写真を撮影するのには もってこいのスポットなのであった。 美しい緑の苔に囲まれた石仏群。  七体の石仏が。  中央の石仏をズームで。  散策道の分岐に立つ石碑。  木下利玄の歌碑。 木下利玄は、明治から大正にかけて活躍した歌人。この寺に墓があると。 「あるき来て ものゝふ果てし 岩穴の ひやけきからに いにしへおもほゆ」 (歩いてきて、武士が果てた岩穴が、冷え冷えと感じられるだけで、昔の出来事が 思われることだよ)。  足利一族のやぐらであると。 開基足利家時と「永享の乱」  「やぐら」の中には多数の「五輪塔」が置かれていた。  こちらの「やぐら」には「宝篋印塔」も。  「五輪塔」。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 16:14:28

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|