|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

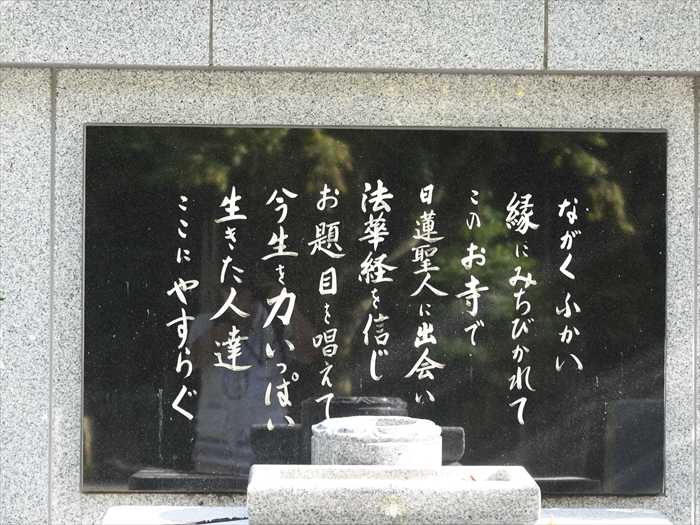

【鎌倉の寺社リスト】👈リンク 境内の左手には、寺内を見守るように立つ大きな「日蓮大聖人像(永縁廟)」。  「比企谷 妙本寺 永縁廟」碑。 しずかな佇まいの妙本寺祖師堂前にある永代供養墓。  お顔をズームして。 数々の法難に遭う以前の、若さ溢れる表情なのであろう。  更に。  台座には 「ながくふかい縁にみちびかれてこのお寺で日蓮聖人に出会い法華経を信じ お題目を唱えて今生を力いっぱい生きた人達ここにやすらぐ」と。  「日蓮聖人鎌倉開教聖地」碑。 鎌倉の地たる洵に聖地なるかな 宗祖この山に憩ひこの町に叫びこの海より流さる 潮音耳を打てば今猶此経難事の聲あり 街衢塵を揚ぐれば杖木瓦石の響きあり 嗚呼この地を過ぎこの地に住む者其れ 宗祖當年の忍苦を偲び粛然奮然 信仰を増進せよや 塚本柳齋」  八重の花の咲くドクダミの群生地であったが、この日は既に花は終わっていた。  以前に訪ねた時の写真。  そして「祖師堂」に向かって右の山裾にあったのが「比企能員一族の墓」。  『吾妻鏡』によれば、源頼朝の乳母を務めた比企禅尼は、1159年(平治元年)の 「平治の乱」に敗れ、翌年伊豆国に流された頼朝を支え続け、1180年(治承4年)に 源氏再興の挙兵を果たすまでの約20年の間、仕送りを続けていたという。 そのため、比企禅尼の養子比企能員(ひきよしかず)は、頼朝の信任が厚く、二代将軍頼家の 乳母夫となり、さらに娘の若狭局が頼家の側室となって一幡を出産するなど権力をつけ、 北条氏と並ぶ存在となった。 しかし、1203年(建仁3年)、比企能員は、北条時政によって暗殺され、比企一族も 北条義時らによって攻められ滅亡した。  「比企能員公一族之墓」碑。  石垣で一段高くなった所に五輪塔が4基並んでいた。 その、右側のものは妙本寺開基の日学夫妻(大学三郎能本夫妻)の供養塔、 左側のものは比企能員夫妻の供養塔。 日学は比企能員の末子能本の法名であると。  「寿福院(じゅふくいん)の逆修塔」。 比企氏一族の墓の並び右手に立派な大五輪塔があった。 これは寿福院(じゅふくいん)の逆修塔(ぎゃくしゅとう:生前に死後の冥福を祈って 建立した供養塔)。塔の各部に「妙・法・蓮・華・教」の五文字が刻まれ、側面に 「加賀太守宰相卿之御母公 寿福院殿日栄逆修」とある。(1624建立) 寿福院は千代といい、加賀前田家藩祖の前田利家の側室で利常を産んた。 利常が藩主(三代藩主)になると、慶長19年(1614)藩主の生母として、芳春院 (利家の正室「まつ」)と入れかわりに人質としてに江戸へ下った。そ の後、寛永8年(1631)江戸藩邸にて没した と。 。  「比企能員一族の墓」の横の石段を上る。  「若狭局の墓」。 大五輪塔(寿福院の逆修塔)の背後の一段高い所、一幡の袖塚を見下ろす所、 市の天然記念物に指定されているイチョウの古木の下にあったのが若狭局(わかさのつぼね)の 墓といわれている供養塔があった。 墓標には「讃岐局蛇苦止霊之墓」と。讃岐局(さぬきのつぼね)と若狭局は同一人物と 考えられていると。 若狭局は比企能員の娘で頼家の側室となり一幡を産みました。比企氏の乱(建仁3年(1203))の おり、我が子一幡と運命をともにした。  「讃岐局蛇苦止霊之墓」と刻まれた石碑。  小さな石碑が二基。  立入禁止の苔生した石段の上にも石碑が。  「高祖四百五十年忌妙題十萬・・・」と刻まれた石碑。  「手水舎」の後ろにあった「一幡(いちまん)の袖塚」。 鎌倉幕府二代将軍の源頼家の嫡男一幡の廟所。 祖師堂の右側手前、二天門寄りの竹垣に囲まれた所。 比企氏の乱(建仁3年(1203))のあと、小御所(比企邸内にあった一幡の住居)の焼け跡から みつかった6歳の亡骸に一幡の小袖の模様がわずかに焦げ残っていて、その遺骨を拾い供養したと。  そして「祖師堂」に向かって左側にあった城の形の墓石。  その近くの石段の横にあったのが「万葉集研究遺蹟の碑」  「萬葉集研究遺蹟:篆書で書かれた文字。 此地ハ比企谷(ひきがやつ)新釈迦堂 即將軍賴家ノ女(むすめ)ニテ將軍頼經ノ室ナル竹御所 (たけのごしょ)夫人ノ廟(びょう)ノアリシ處ニテ 當堂ノ供僧ナル權律師(ごんのりっし)仙覺ガ 萬葉集研究ノ偉業ヲ遂ゲシハ實ニ其僧坊ナリ 今夫人ノ墓標トシテ大石ヲ置ケルハ 適(まさ)ニ堂ノ須彌檀(しゅみだん)ノ直下ニ當レリ 堂ハ恐ラクハ南面シ 僧坊ハ疑ハクハ 西面シタリケム 西方崖下ノ窟(いわや)ハ仙覺等代々ノ供僧ノ埋骨處ナラザルカ 悉(詳し) クハ 萬葉集新考 附録 萬葉集雑攷(考)ニ言ヘリ 昭和五年二月 宮中顧問官井上通泰撰 菅 虎雄書 鎌倉町青年團建碑」 【この場所は、比企谷(ひきがやつ)の新釈迦堂(しんしゃかどう)があった所で、将軍頼家 (よりいえ)の娘であり、また将軍頼経(よりつね)の妻でもあった竹御所(たけのごしょ)夫人の墓の あった場所であります。 この堂の僧である仙覚(せんかく)が万葉集について立派な研究を 行ったのは、この堂においてでありました。現在の夫人の墓として、大石が置いてあるところは、 ちょうど堂の仏壇の直下に当ります。 堂は多分南に面し、僧侶の住む建物は、西に面していたと 思われます。西の方の崖下の岩屋は、仙覚など代々の僧侶の骨を埋めた所と推定されます。 詳しいことは、「万葉集新考 附録 万葉集雑考」に書かれています。】  石段から入り、途中、右に行くと、祇園山ハイキングコースとなっているようだが、 左方向に更に石段を上って行った。  石段を上り切ると妙本寺境内の背後には墓地が拡がっていた。  真っ直ぐに進む。 墓地内の木々に消毒が行われていた。  この墓地がある場所が、竹御所跡と考えられるが墓地の奥の正面には石垣が組まれ、 一段高くなった墓所が「竹御所の墓」。  「竹御所」は鎌倉幕府二代将軍源頼家の娘で、母は源義仲(みなもとのよしなか:木曾義仲)の 娘ともいわれていますが不詳です。比企氏の乱のおり難を逃れ、その後も比企ヶ谷に住んで いたと思われます。その後、邸内に竹が生い茂り、ゆえ「竹御所」と呼ばれるようになったと。 健保4年(1216)、14歳になったとき3代将軍実朝の養女になった。 実朝が公暁(くぎょう)に暗殺されると、京の九条家から九条(藤原)頼経(よりつね)が 迎えられ4代の将軍になった。頼経はそのとき9歳であった。 将軍頼経が13歳になった時、竹御所は28歳、2人は結婚させられた(寛喜2年(1230))。 その4年後男子を死産し、自身も没した(文暦元年(1234))と。  妙本寺の寺伝に従うと、「源媄子(みなもとのよしこ)墓」と言う事になる。 「鎌倉幕府二代将軍源頼家公の息女で四代将軍源頼経公の夫人である。 文歴元年(一ニ三四」九月二十七日 三十ニ才で逝去 尚當地は新釈迦堂の地である。」  「源媄子墓」を後にして石段を下り、「祖師堂」を見る。  「手水舎」、「二天門」を見る。  「擬宝珠」。台座には笹竜胆の寺紋・源氏紋が。  「日蓮大聖人像(永縁廟)」の横を奥に行き再び別の石段を上る。  こちらも広い墓地が拡がっていた。  様々な形の墓石が。  正面の石垣の上中央に五輪塔が。  「上村海軍大将之墓」。 明治時代の軍人上村彦之丞(かみむら ひこのじょう)[1849~1916]。 明治12年海軍少尉に任官。 日清戦争には秋津洲(あきつしま)艦長として出征。海軍教育本部長をへて第二艦隊司令長官となり、 日露戦争では蔚山(ウルサン)沖でウラジオストク艦隊を撃破。43年大将。  「妙法蓮華経」の文字が。  大きな貝殻が。二枚貝の中で最も大型となるシャコガイであろうか。  脇にあった石碑。  「芳光院善◯日秀童子」と刻まれていたが。  様々な形の墓石が。 和型三段墓の上に立派な屋根を載せたいわゆる「大名墓」。  宝篋印塔(ほうきょういんとう)。 宝篋印塔は、もともとは宝篋印心咒経(ほうきょういんしんじゅきょう)という尊いお経を

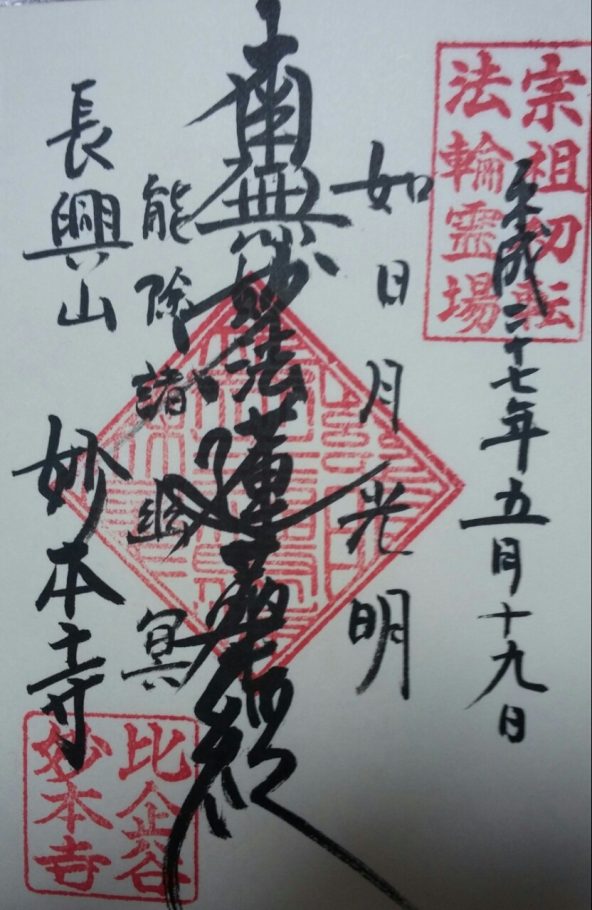

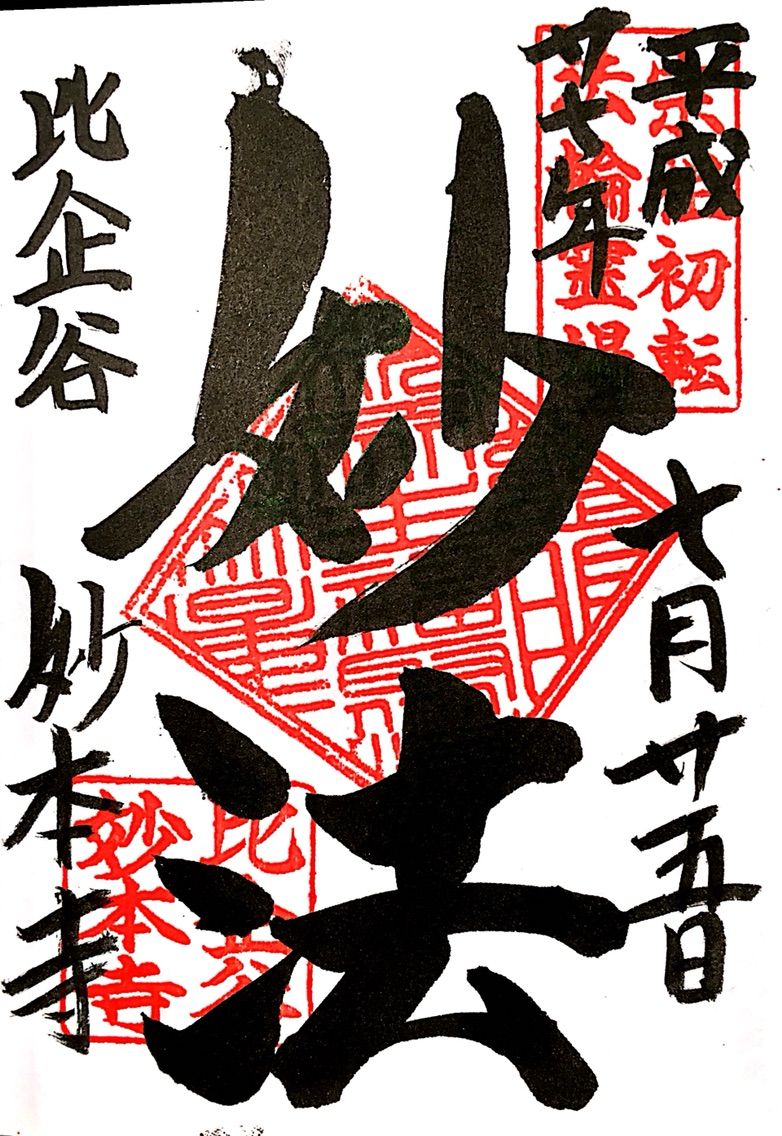

収めるための宝塔。五輪塔が仏舎利を守るのに対して、宝篋印塔はお経をお守りするための塔。 今から千年ほど昔の中国の王様が長寿を祈願したのが始まりで、その後日本にも伝来した。 基部・塔身・笠・相輪で構成され、笠の四隅には隅飾りの突起がある。 五輪塔と同じようにお墓としても建てられているが、庶民から貴族まであらゆる階層の人々に 用いられていた五輪塔に比べ、宝篋印塔はより身分の高い人々が建立していたと。  そして「二天門」前から参道の石段を見る。  モミジの緑葉が輝く。  「二天門」、「祖師堂」を振り返る。  ズームして。  秋になると(ネットから)。  【https://twitter.com/hashtag/%E7%A5%96%E5%B8%AB%E5%A0%82】より 承久の乱(じょうきゅうのらん)から約800年、鎌倉幕府滅亡から約700年、鎌倉武士たちの 悲喜こもごもの歴史が詰まった「比企谷(ひきがやつ)」を後にし「妙本寺」の「総門」に 向かって進み「妙本寺」を後にしたのであった。  以前頂いた「比企谷 妙本寺」の御朱印です。  以前頂いた「比企谷 妙本寺」の御朱印です。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 16:18:16

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|