|

|

|

カテゴリ:国内旅行

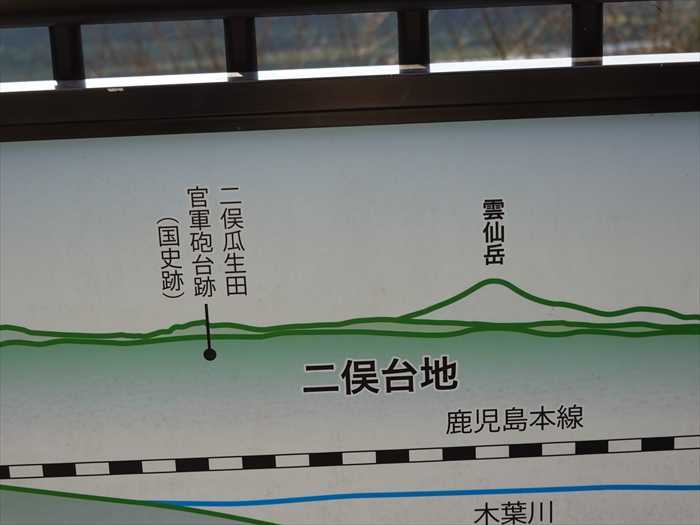

「田原坂公園」の散策を続ける。

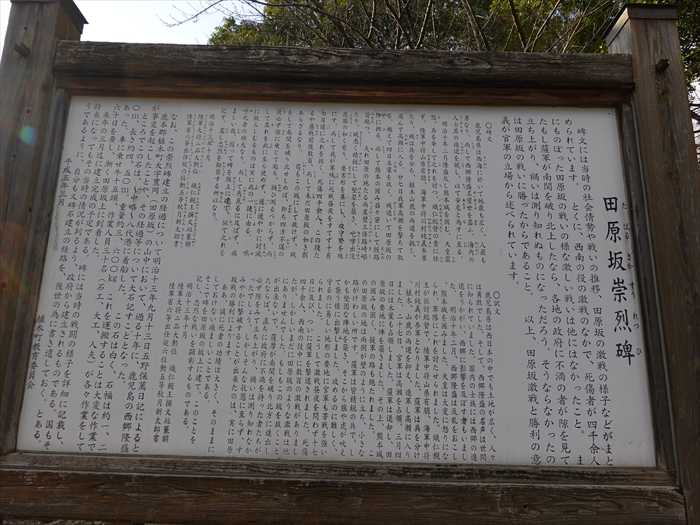

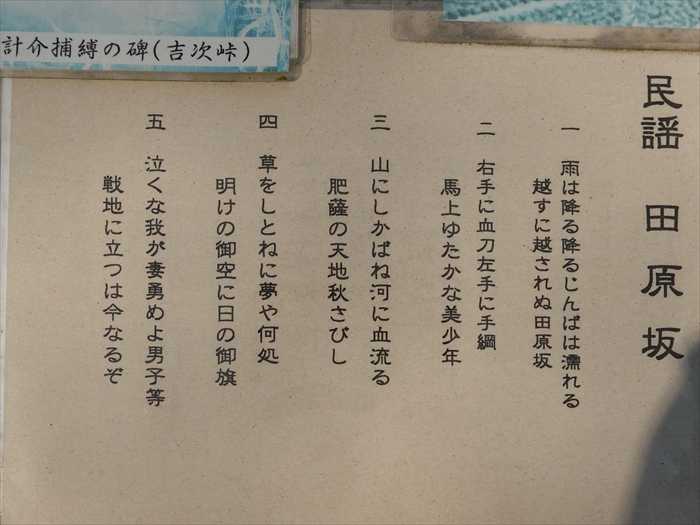

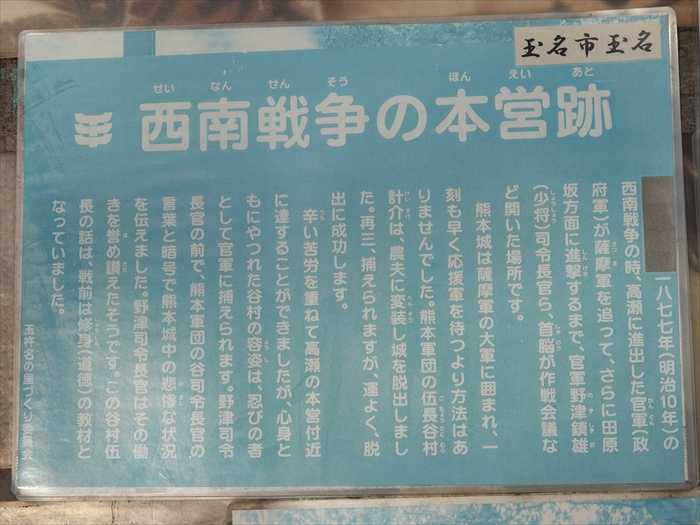

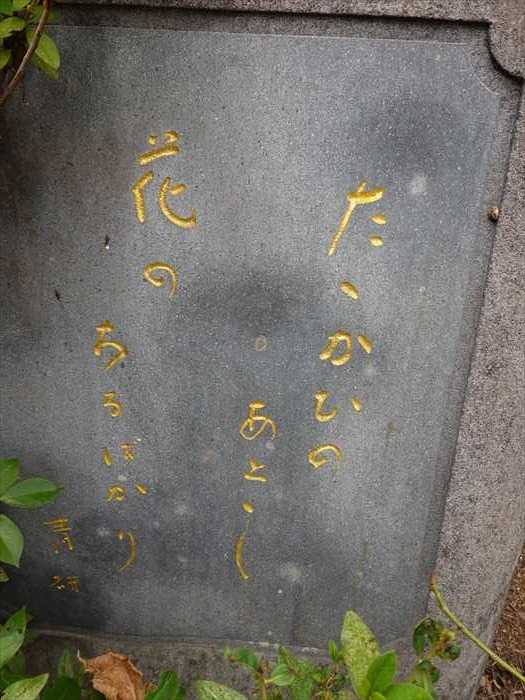

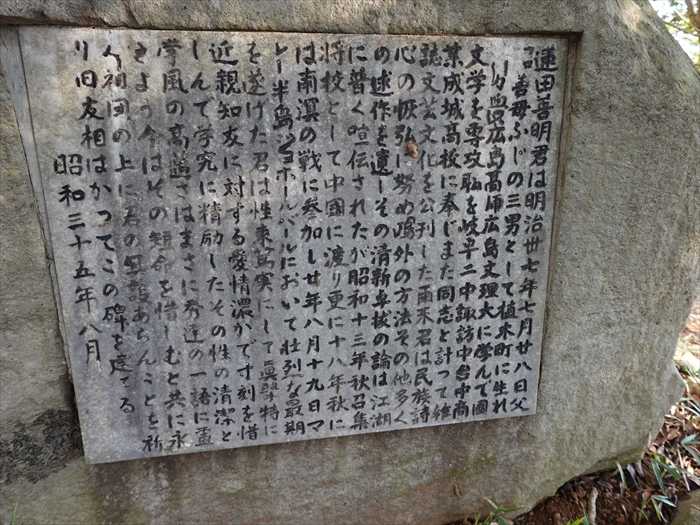

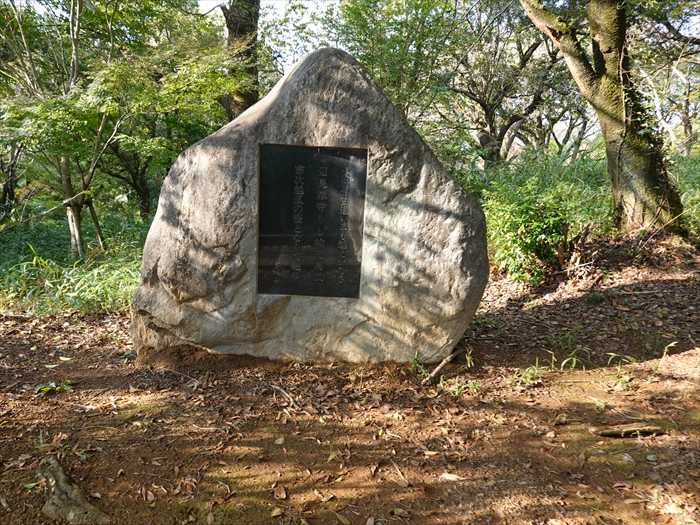

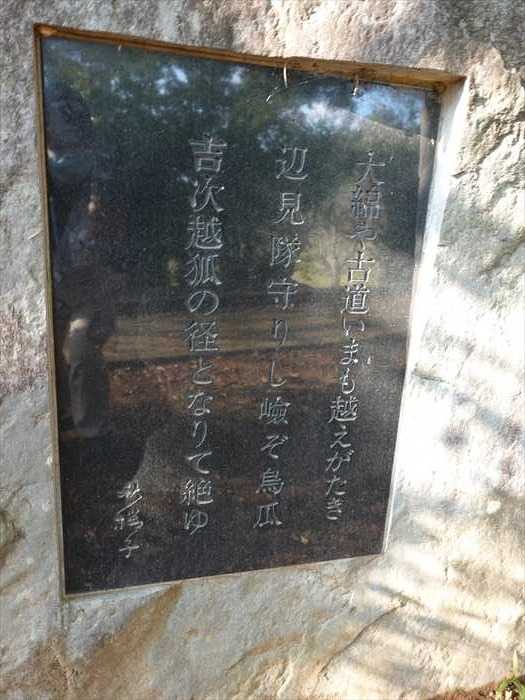

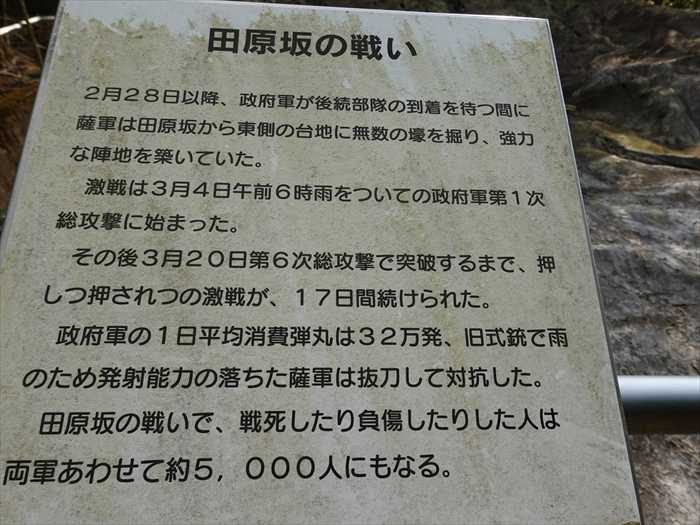

「崇烈碑」の案内板。  「崇烈碑」。  碑文の文字は全て漢字のみで。  「田原坂崇烈碑 碑文には当時の社会情勢や戦いの推移、田原坂の激戦の様子などがまとめられています。 とくに、西南の役の激戦のなかで、死傷者が四千余人にものぼった田原坂の戦いの様な激しい 戦いは他にはなかったこと。またもし薩軍が南関を破り北上したなら、各地の政府に不満の者が 隙を見て立ち上がり、禍いは測り知れぬものになっただろう。そうならなかったのは田原坂の 戦いに勝ったからであること。 以上、田原坂激戦と勝利の意義が官軍の立場から述べられています。 ○碑文 鹿児島県は西海に於いて地最も広く、人最も勇なり。而して西郷隆盛名望世を蓋(おお)ふ。 海内(かいだい)の人士(じんし)其の進退を候し、以て安危と為すに至る。 明治十年二月隆盛反し熊本城を囲む。天皇震怒(しんど)、兵を発して之れを討つ。 熾仁(たるひと)総督の責に任ず。陸軍中将山県有朋、海軍中将川村純義参軍たり。 賊は兵を分ち、植木山鹿の両道を扼(やく)し、進んで高瀬に入る。二十七日我軍高瀬を撃ちて 取る。越えて四日木葉を抜く。賊退いて田原坂の険に拠る。而して熊本の囲み益々密にして 援路皆断つ。夫れ田原の地たる両崖壁立(りょうがいへきりつ)経路崎嶇(けいろきく)たり。 賊悉(ことごと)く精鋭にして堅塁を築き、咆哮出没(ほうこうしゅつぼつ)虎狼(ころう)の 如く有り。要害形を異にし、攻守勢を殊(こと)にす。而して我が軍殊に死戦昼夜をすてず 十有七日遂に之れを抜く。死傷四千余人、この役たるや鏖戦(おうせん)前後数百、而して未だ 田原坂の如き劇あらざるなり。苟(いやしく)もこの坂にして抜けず、賊をして南関を破り 北せしめば、四方不逞(ふてい)の徒必ず隙に乗じて起ち、禍ひ測るべからず。而して其れを此に 至ら使めず、遂に速やかに討滅に致らしむるものは実に此の一捷(いっしょう)に由る。 嗚呼(ああ)死者の功大なり。而して焉(いずくんぞ)見るに及ばず、痛ましい哉。因って碑を 阪上(ばんじょう)に建て、似って之れを記す。蓋(けだ)し忠烈を勧奨(かんしょう)する 所以なり。 明治十三年十月 陸軍大将二品大勲位 熾仁親王撰文竝篆額 陸軍省六等出仕従六位勲五等秋月新太郎書 ○訳文 鹿児島県は西日本の中でも土地が広く、人々は勇敢でした。そして、西郷隆盛の名声は世間に 知られていました。国内の士族には西郷の進退をうかがい、西郷に影響を及ぼす者もいました。 明治十年ニ月、西郷隆盛は反乱をおこし、熊本城を囲みました。天皇は大変に怒りになられ、 軍隊にこれを討たせられました。熾仁親王が征討総督で、陸軍中将山県有朋、海軍中将川村純義が 参軍となりました。薩軍は兵を分け植木、山鹿の両道を抑え、進軍し高瀬に入りました。ニ十七日、 官軍は、鬲瀬を占領。三月四日には木葉も占領しました。薩軍は退却し、田原坂の要地に陣を 築きました。その上、熊本城の囲みも固く、援軍の路も絶たれました。この田原坂の地は両側が 壁のように立ち、小さな路がけわしいところです。薩軍は皆精鋭の兵で、しかも堅固な陣地を築き、 そこから狼や虎が吠えて襲う様に出撃しました。攻めるのに難しく守るのに易しい地形の要地に 官軍も苦戦を強いられました。こうして激戦昼夜を問わず十七日に及び、ついに薩軍を撃退 されました。死傷四千余人、西南の役中に数百の激戦がありましたが、しかしいまだに田原坂の ような激戦は他にありませんでした。もしもこの坂を抜くことが出来ないで、薩摩が南東を破り 北方に進出したならば、直ちに政府に不満を持った者たちが必ず隙をみて立ち上がり、禍は測り 知れなかったでしよう。しかしそんな状態に至らず、すみやかに撃破することが出来たのは、実に 田原坂戦の勝利によります。 ああ、誠に死者の功績は大きく、そのままにしておけない痛ましいことである。 そこで碑を田原坂の坂上に建て、このことを記し、忠烈な戦いを顕彰するものである。 明治十三年十月 陸軍大将二品大勲位 熾仁親王撰文竝篆額 陸軍省六等出仕従六位勲五等秋月新太郎書 なお、この崇烈碑建立の経過について明治十三年九月十三日五野保萬日記によると 鹿本郡植木町大字豊岡(田原坂)の山中において、過る十年に、鹿児島の西郷隆盛が事変を 起こしたことや、その経過等について大石記すこととなった。 ところでこの石は、~略~八代港に着船した。この石は白く、石幅は約一.二〇m、 長さ約四.五〇m。重量約三、六〇〇kg、これを運搬することは大変な作業であった。 車に乗せ牛十五頭、作業人員三十名(石工、大工、人夫)が各々作業をして六十日を要し、 斬く田原坂上に到着した。来年の三月に建立完成の子定である。碑には当時の戦闘の様子を 詳細に記載し、将来になってもその当時の状況が判るよう、政府から建立されるものである。 国もそうであるように、自分も又碑石建立の経路を、後世の為に書き遺しておく。とある。 平成五年三月 植木町教育委員会」  「田原坂 一の坂・二の坂・三の坂 麓の豊岡眼鏡橋からの標高差は僅か80mの田原坂。一の坂、二の坂、参の坂と頂まで1.5kmの 曲がりくねった道が続く。この道だけが唯一大砲を曳いて通れる道路幅(3m~4m)があり、 この坂を越えなければ官軍の砲兵隊は熊本へは進めなかった。また、薩軍にとっては生死を 制する道である。ともに戦略上の重要地であり、この平凡な坂道が激戦の舞台となった。 熊本城からこの田原坂までくり抜いた凹道となっていた。故に、前方の藪や左右の高所より 銃撃を受けやすく攻め難い要地であった。」  「正面に見えるのが田原坂です。」  「民謡 田原坂 一、雨は降る降る 陣羽(じんば)は濡れる 越すに越されぬ 田原坂 ニ、右手(めて)に血刀 左手(ゆんで)に手綱(たづな) 馬上ゆたかな 美少年 三、山に屍(しかばね) 川に血流る 肥薩(ひさつ)の天地 秋にさびし 四、草を褥(しとね)に 夢やいずこ 明けのみ空に 日の御旗(みはた) 五、泣くな我が妻 勇めよ男子ら 戦地に立つのは 今なるぞ」 元歌は一番とニ番だけだと。その他にも色々な歌詞も多いようだが、それらは後になって 創作されたものと。特に日露戦争の後に、西南戦争とダブルイメージされて、お座敷遊びの 歌として、様々な歌詞が、次々とうまれのだと。歌詞は数えきれない程あるのだと。  「玉名市玉名 西南戦争の本営跡 1877年(明治10)の西南戦争の時、高瀬に進出した官軍(政府軍)が薩摩軍を追って、さらに 田原坂方面に進撃するまで、官軍野津鎮雄(少将)司令長官ら、首脳が作戦会議など開いた場所。 熊本城は薩摩軍の大軍に囲まれ、一刻も早く応援軍を待つより方法はありませんでした。 熊本軍団の伍長・谷村計介は、農夫に変装し城を脱出しました。再三、捕えられますが、運よく、 脱出に成功します。 辛い苦労を重ねて高瀬の本営付近に達することができましたが、心身ともにやつれた谷村の 容姿は、忍びの者として官軍に捕えられます。野津司令長官の前で、熊本軍団の谷司令長官の 言葉と暗号で熊本城中の悲惨な状況を伝えました。野津司令長官はその働きを誉め讃えた そうです。この谷村伍長の話は、戦前の修身(道徳)の教材となっていました。」 この案内板がなぜここに? 史実からいろいろな経緯が感じられる案内板なのであった。  「田原坂附近之戦略図」。  「田原坂の攻防戦詳報 明治維新は明治十年西南役(日本史最終最大の骨肉相喰む内乱)の終結によって確立いたし ました。その西南の役の勝敗を決定づけたのが明治10年3月4日に始まり3月20日まで 17昼夜にわたる、その戦役中、最も惨憺激烈を極めた田原坂の戦闘であります。 「官薩両軍共に精鋭をここに傾倒して、一攻一守、一与一奪、彼必死、突撃すれば我死守し、 彼死守すれば、我れ必死突撃する。或日には暗雲空を覆って大雨盆をくつがえす如く、或朝は 深霧漠漠として陽光ためにもうもう、或夕べには 天色惨憺として、細雨霏霏、嗚呼銃砲は 連発畳射して、硝煙の間に剣光ひらめき、人叫び 馬いな鳴き、田原全山の草木ことごとく 射断されて、血河の中に屍累累」と当時の状況を表現してあります。 官軍から発射された弾丸は1日平均32万発と云われております。かりに明治37、8年日露戦争 旅順攻撃当時の1日平均発射弾数30万発でありますが、これに加えこれに負けじと 打ちまくった薩軍の弾数を入れますと如何に激烈を極めたか、窺うに足ると思います。 民謡にあります「雨は降る降る人馬は濡れる越すに越されぬ田原坂」うまい表現で当時を描写 されております。(中略)19日は曇後雨、夜半から薩軍にとって運命の大豪雨となる。 20日夜来の豪雨止まず、先ず七本の柿木台場奪取されて17昼夜間の官薩相ゆづらぬ攻防戦、 田原坂遂に陥落」  志賀青研の句碑があった。平成8年(1996年)6月、建立。  【たゝかひの あとゝし 花のちるばかり】  裏面には 「平成八年六月 建立 熊本市 花鳥句会 志賀青研 大正ニ年生 俳句を高浜虚子門として花鳥諷詠の道を精励す 俳誌ホトトギス同人 日本伝統俳句協会参与 俳誌阿蘇当季雑詠選者」  この碑は裏面か?  「勇知之(いさみともゆき)文学碑」。  『そこには いつも 故郷の山々が あった』。  裏面には、勇知之の人となりが紹介されていた。 「蓮田善明先生文学碑」。勇知之氏は、昭和二十一年一月植木町に生れる。 昭和四十六年から長きにわたり、主に熊本の歴史を研究し、作品を通して普及活動を続けている 郷土史家・小説家です 昭和四十六年に荒木精之氏主催の「日本談義」の同人となり、これまてに「西南の役」関連等、 史実に基づいた郷土史や小説をニ十冊出版されています。 また、県内各地の公民館等で「郷土史講座」を開催するほか、全国各地からの招へいに応し 講演活動を行うなど、熊本の歴史・文化の普及活動や、後進の指導にも努めておられます さらに、故郷の植木町(現在は熊本市植木町)にあっては、町史編篳委員として町史発刊に携わり、 町の文化財保護委員や文化振興アドハイザーを歴任するなど指導力を発揮し、地域の文化振興に 貢献されています。 このように、氏は、本県の史実を深く研究し、その普及啓発活動を通して、本県の文化振興に 大きく貢献されています。   『ふるさとの 驛におりたち 眺めたる かの薄紅葉 忘らえなくに』  「蓮田善明君は明治丗七年七月廿八日父慈善母ふじの三男として植木町に生れ〇〇 広島高師広島文理大に学んで國文学を専攻職を岐阜二中諏訪中台中商業成城高校に奉じまた 同志と計って雑誌文芸文化を公刊した雨来君は民族詩心の恢弘に努め鴎外の方法その他多く の述作を遺しその清新卓抜の論は江湖に普く宣伝されたが昭和十三年秋召集将校として 中國に渡り更に十八年秋には南溟の戦に参加し廿年八月十九日マレー半島ジョホールバールに おいて壮烈な最期を遂げた君は性来篤実にして真摯特に近親知知に対する愛情濃かで寸刻を 惜しんで学究に精励したその性の清潔と学風の高邁さはまさに秀達の一語に盡きよう今はその 短命を惜しむと共に永く祖国の上に君の冥護あらんことを祈り旧友相はかってこの碑を建てる 昭和三十五年八月」  「水原秋桜子句碑」。 昭和40年(1965年)11月16日、水原秋桜子は九州の旅に出た と。  ・「大綿や 古道いまも 越えがたき」 ・「辺見隊 守りし嶮ぞ 烏瓜」 ・「吉次越 狐の径と なりて絶ゆ」 と三つの句が刻まれていた。 大綿は季語で冬虫のこと、辺見とは薩摩軍の隊長・辺見十郎太、吉次とは田原坂の近くの もう一つの激戦地、吉次峠のこと と。  句碑「遠山ハ?かすみ 田原坂 古戦場 真済」。  そして「田原坂パノラマガーデン 激戦地、田原坂の当時の布陣と地形を再現したもの」。  「田原坂パノラマガーデン」。  ズームして。  「田原坂の戦い 2月28日以降、政府軍が後続部隊の到着を待つ間に薩軍は田原坂から東側の台地に無数の壕を掘り、 強力な陣地を築いていた。 激戦は3月4日午前6時雨をついての政府軍第1次総攻撃に始まった その後3月20日第6次総攻撃で突破するまで、押しつ押されつの激戦が、1 7日間続けられた。 政府軍の1日平消費弾丸は32万発、旧式銃で雨のため発射能力の落ちた薩軍は抜刀して対抗した。 田原坂の戦いで、戦死したり負傷したりした人は両軍あわせて約5,000人にもなる。」  当時の地形および両軍の戦闘布陣を再現したジオラマ。  更に進んで別の角度から。  「3月20日 田原坂突破時の両軍」。  「田原坂17日間の戦い 3月4日雨 政府軍、本軍は田原坂を攻撃しようとしたが失敗。右翼隊ニ俣に進出占領。 5日雨 局部的に薩軍の攻撃。政府軍、木葉の本営で6日よりの攻撃部署について協議。 6日時 政府軍、攻撃目標を田原坂に限定し、三方面、、左(豊岡ロ) 正面(境木ロ) 左(ニ俣ロ)より攻撃したが不成功。 7日曇 政府軍は主功方向をニ俣正面に変更。砲隊の支援を受け、ニ俣の谷を越え、東側台上の 薩軍陣地の数火点を占領したが、反撃により台の下に後退する。 8日晴 政府軍は昨日の部署で攻撃したが進展せす。 9日晴 政府軍は従前の部署で攻撃。この日横平山の重要性が判り、火点3コを奪取したが、 この後横平山の争奪戦が連日行われる。 10日雨 休戦。 11日雨 政府軍は横平山、ニ俣、田原の三正面で攻撃。ニ俣正面は砲ハ門で攻撃したが、 十分な効果はなかった。 12日晴 政府軍、ニ俣地区では陸地数箇所を薩軍に奪われる。 13日雨 大きな戦闘はなかった。南関の警視隊から百名を選び抜刀隊を編成する。 14日晴 政府軍は砲隊の支援射撃を受け、抜カ隊を加えて田原坂の薩軍陣地を攻撃し、 3火点を奪取したが後続部隊がなく撤退する。 15日晴 早朝薩軍は横平山の政府軍陣地を攻撃し、政府軍敗退する。警視隊を加え反撃し 午後4時奪回する。 16日晴 田原、ニ俣方面で砲戦を交わす。 17日晴 政府軍、ニ俣より船底を攻撃。砲隊の支援を受け田原本道を攻撃し、3火点を 奪取する。 18日晴 政府軍、田原正面の攻撃をしたが戦況は進展せす。薩軍も熊本隊の救援を受ける。 19日晴 休戦。政府軍は木葉で軍議を開き20日からの攻撃部置を決定する。 20日雨 ニ俣の政府軍は午前5時守戦を出発し、午前6時諸隊一斉に攻撃を開始する。 右翼隊は薩軍(守備高鍋隊)の火点を占領。一部で田原坂を背面攻撃し、 午前10時頃占領。 先峰の隊は午前11時頃植木に進出する。」  「田原坂(一の坂・二の坂・三坂) 丘の麓の境木部落と田原坂上まで標高差80m、距離にして1,500mで、当時としては道幅も広く 鈍角に屈曲した切り通しの坂道である。この切り通しの凹道(堀切道)と、起伏とは、加藤清正の 熊本城築城当時、戦術上の意図でわざと作ったものであるという。 高瀬(玉名)から熊本へ行くにはいくつかの道があったが田原坂だけが砲隊を進めることのできる ただ一つの道で、他の山道は道幅、地形等からして砲隊の前進を拒絶していた。このため薩軍は この田原坂に防御力を集結した。官軍もこの坂が堅固な要塞と化していることを知りながら他の 道を迂回しようとせず正面から堅陣への激突を繰り返した。」  「西南戦争当時の田原坂」と「現在の田原坂」。  「田原坂公園」はツツジの名所でもある。  春になれば。  【https://kumamoto.guide/seasons/azalea/】より 「木葉山」を見る。  「玉東町」にも多くの遺跡があると。  わずかに「雲仙岳」の姿が確認できた。  更に「雲仙岳」をズームして。  「雲仙岳」。  「三ノ岳」。  「三ノ岳」下の遺跡案内。  そして最後に「田原坂公園展望所」前から「熊本市田原坂西南戦争資料館」を見る。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.12.19 06:50:55

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|