|

|

|

カテゴリ:国内旅行

次に訪ねたのが「成福寺(じょうふくじ)」。

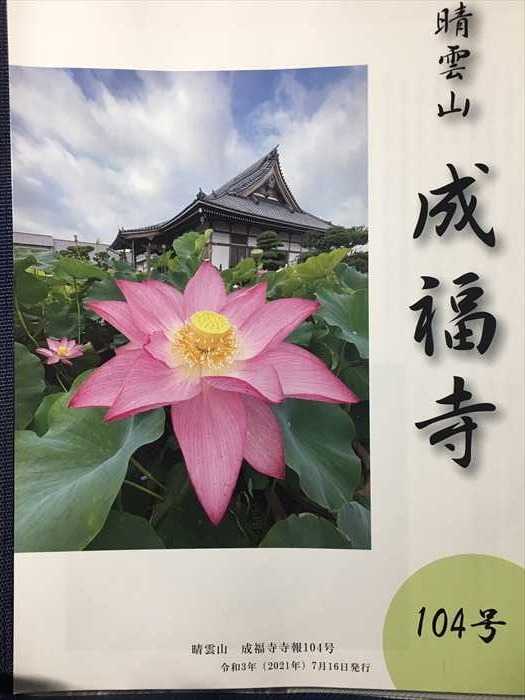

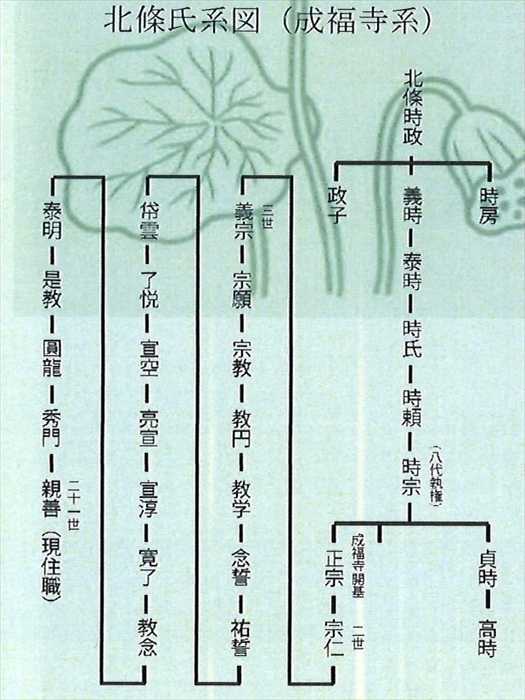

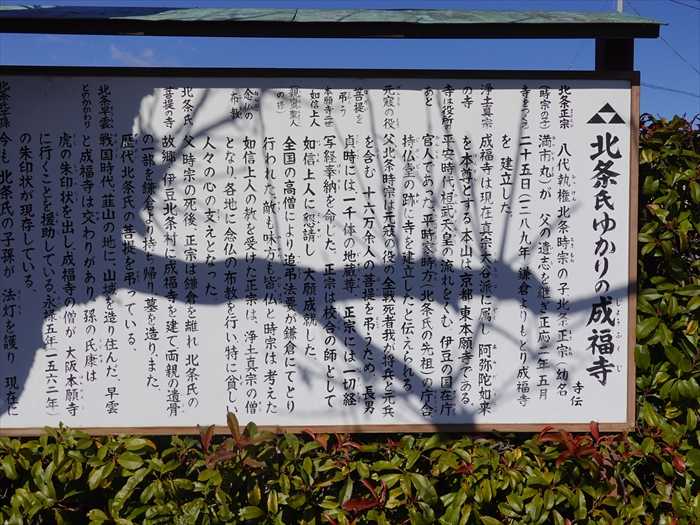

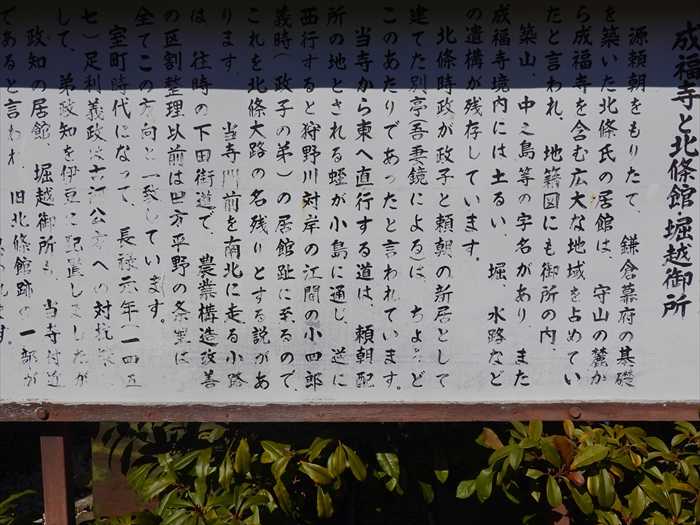

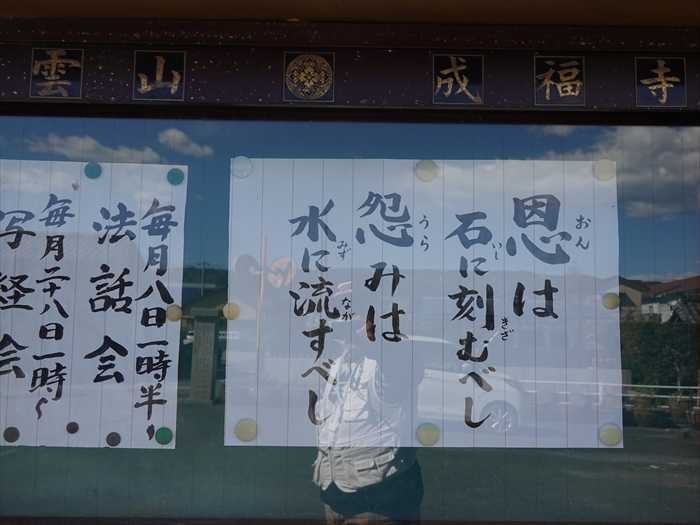

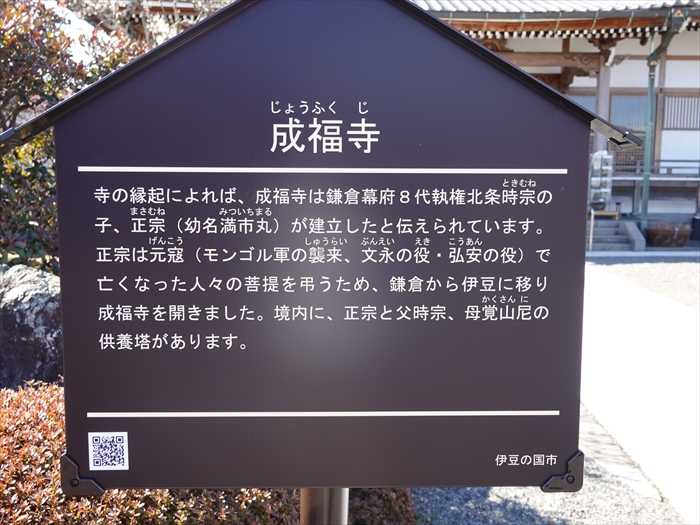

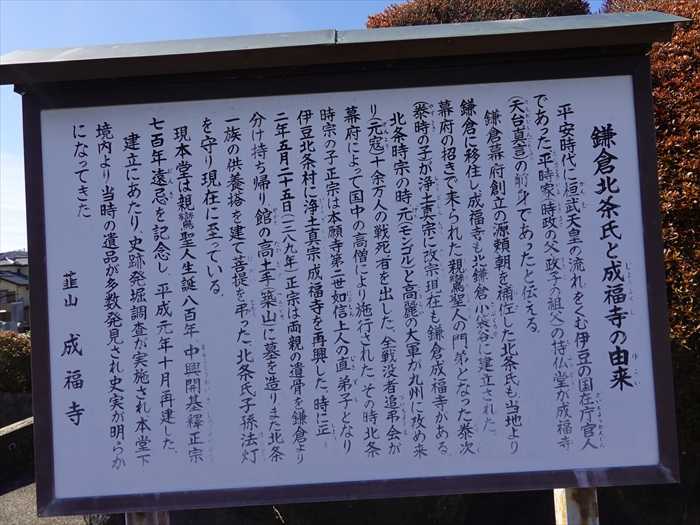

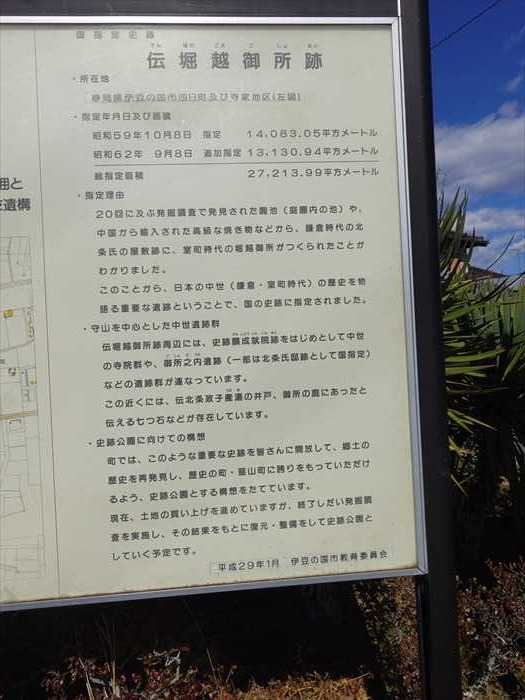

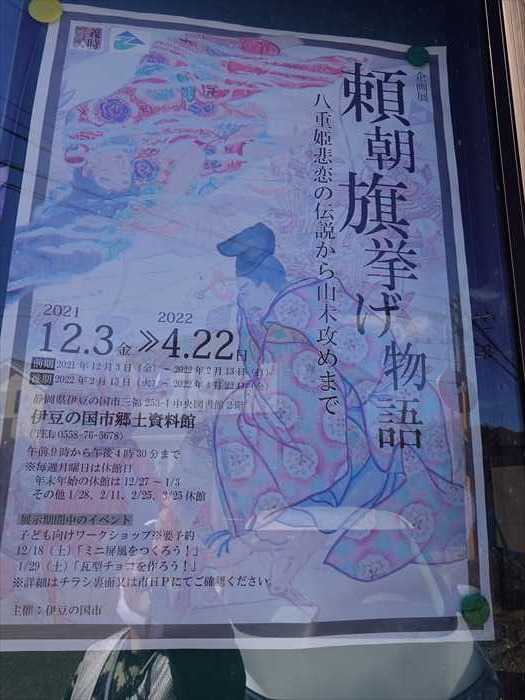

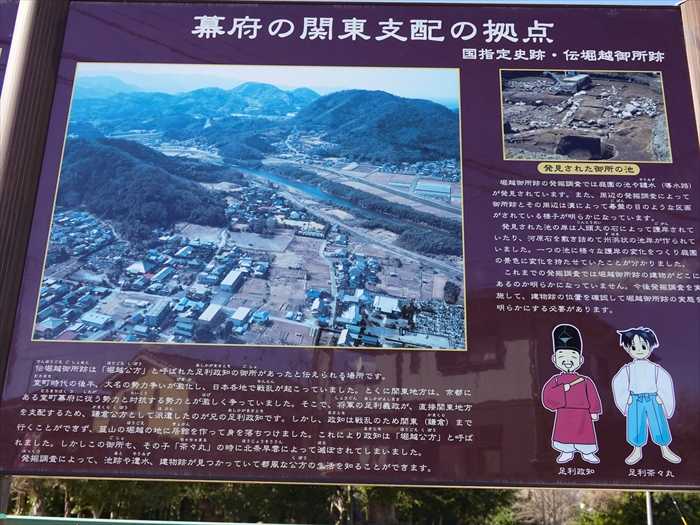

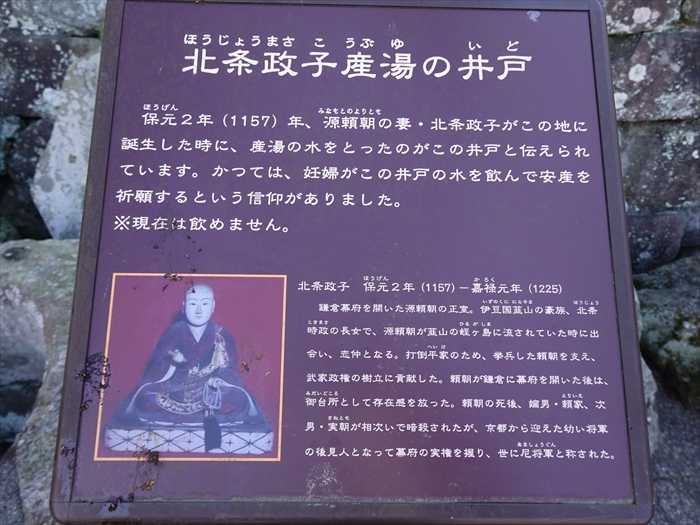

浄土真宗大谷派の「成福寺」は、北条正宗入道によって正応2年(1289)に建立された。 静岡県伊豆の国市四日町981。北条正宗は、鎌倉幕府8代執権北条時宗の三男(幼名 満市丸)とされている。 正宗は北条氏一族の菩提を弔うため、曾祖父・北条時政の持仏堂を基にこの地に一宇を開創し、 正宗の長子・宗仁がこれを修造して成福寺とした。本堂北側には北条氏一族の供養塔がある。  「北條氏 菩提寺」碑。 昔、私達が教わった歴史では、鎌倉は:北條氏、小田原は:北条氏であった記憶が。 ネットによると 「條は条の正字ですから、北條氏と書いても北条氏と書いても全く同じことです。かつては 鎌倉と小田原の両氏を区別するために。前者を北條氏,後者を北条氏と書き分けたり していました。 しかし、1981(昭和56)年に文部省国語審議会(現文部科学省文化 審議会国語分科会)から常用漢字1945文字が発表され、法令、公用文書、新聞、雑誌、 教科書などもこれに準拠することとなりました。 以前の当用漢字では條でしたが,常用漢字では 条を採用していますから、人名も北条氏に統一されることになり、現在では鎌倉は北条氏、 小田原は後北条氏と書き分けています。」と。  「生死の苦海ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば 弥陀弘誓のふねのみぞ 乗せてかならず渡しける」 生死の世界は苦しみばかりの海のように果てがない。 この海に遠い過去より沈んでいる私たちを、阿弥陀如来の本願の船は、乗せてかならず渡して くださる と。  寺号標石「浄土真宗 晴雲山 成福寺」。  「一人いて喜ばば 二人と思うべし 二人いて喜ばば三人と思うべし その一人は親鸞なり」 一人いるときは二人、二人の時は三人と思ってください。うれしい時も悲しい時も、決して あなたは一人ではありません。いつもそばにこの親鸞がいますよ という意味であると。  「成福寺」は蓮の寺でもある。  「成福寺の蓮 成福寺には約200種類250株の蓮花が植えられています。毎年6月中旬から8月までたくさんの 花が境内に咲き竸います。 昭和の終わり頃、20世秀門住職がインドのブダガヤの池から一粒の蓮の種を持ち帰り、 植えてみたら発芽したことから蓮の栽培が始まりました。 平成に入り、蓮博士古幡光雄先生が管理してい100種類の貴重な蓮を成福寺に寄付され、 爾来花蓮の会友との交流、交換で現在に至っています。」  「本堂」。 現「本堂」は平成元年に建てられた。それまでの「本堂」(江戸時代後期の建物)は 改造され、客殿として使用している と。  近づいて。  扁額は「成福寺」。  内陣。  本尊の阿弥陀如来像。  頂いたパンフレット。 「成福寺縁起」 成福寺は真宗大谷派(本山・東本願寺)に属し、阿弥陀如来を本尊とします。 鎌倉幕府八代執権・北條時宗の三男の北條正宗入道(幼名・満市丸)が正応ニ年(一ニ八九)五月 ニ十五日に北條氏発祥地の当地伊豆北條村(現在伊豆の国市四日町)に建立したといわれています。 当時、元の国(今の中国)が日本を支配するために、大軍を九州に派遣しました。 俗に言う「元寇の役」です。これがニ回に及び多くの戦死者が出ました。この元兵をも含む 十余万の霊を弔うために、八代執権北條時宗は鶴岡八幡宮に一切経書写奉納の大願を立て、 子息の正宗に命じて校合の為、各宗派の高僧を招きました。 このとき親鸞聖人の孫で本願寺ニ世の如信上人と出会い、念仏の教えを受け、正宗は信仰を 確立しました。 時宗の死後正宗は、北條氏発祥の地韮山北條村にもどり、曾祖父北條時政の持仏堂を基に成福寺を 建立しました。爾来、北條氏の血脈を保ち、現代に至っております。北條正宗公法名、成福寺殿 釋正宗、延慶元年(一三〇八年)六月ニ日入寂 室町時代の終わり頃、浄土真宗の本山、大坂石」山本願寺は織川信長に攻められ十一年間 の本願寺に物資を送るときの中心的寺院に麻布善福寺とともに伊豆成福寺がになっていたことが わかります。 現本堂は平成元年に建てられました。それまでの本堂(江戸時代後期の建物)は改造され、 客殿として使用しています。 百メートルほど離れたところに、北条政子の「政子産湯の井戸」、足利氏が北条屋敷跡につくった 堀越御所跡地(国指定史跡)がある他、近辺に北條高時の母、円成尼が建てた円成寺跡 (国指定史跡)があり、源頼朝の流された蛭が小島や北条早雲が没した韮山城(跡)の他、成福寺 周辺には前の北条氏、後の北条氏の史跡がたくさん見られます。 発掘調査が、成福寺境内で数回行われ、土器、陶磁器、古銭、金具などが出土し、史実が明らかに なってきました。」  「北條氏系図(成福寺系)」  「北条氏ゆかりの成福寺 寺伝 八代執権北条時宗の子、北条政宗(幼名満市丸)が父の遺志を継ぎ正応二年五月二十五日 (一ニ八九)鎌倉よりもどり成福寺を建立した。 成福寺は現在真宗大谷派に属し、阿弥陀如来を本尊とする。本山は京都東本願寺である。 平安時代桓武天皇の流れをくむ、伊豆の国在庁官人であった。平時家時方(北条氏の先祖)の 庁舎持仏堂の跡に寺を建立したと伝えられる。 父北条時宗は元寇の役の全戦死者我が将兵と元兵を含む十六万余人の菩提を弔うため、長男 貞時には、一千体の地蔵尊、正宗には一切経写経奉納を命じた。正宗は校合の師として如心 上人に懇請し大願成就した。 全国の高僧により追弔法要が鎌倉にてとり行われた。敵も味方も皆仏と時宗は考えた。 如信上人の教を受けた正宗は、浄土真宗の僧となり、各地に念仏の布教を行い、特に貧しい 人々の心の支えとなった。 父時宗の死後、正宗は鎌倉を離れ、北条氏の故郷、伊豆北条村に成福寺を建て、両親の遺骨の 一部を鎌倉より持ち帰り墓を造り、また歴代北条氏の菩薩を弔っている。 戦国時代、韮山の地に、山城を造り住んだ、早雲と成福寺は交わりがあり、孫の氏康は虎の 朱印状を出し、浄福寺の僧が、大阪本願寺に行くことを援助している永禄五年(一五六ニ年)の 朱印状が現存している。 今も北条氏の子孫が、法灯を護り現在に至っている。史跡発掘調査により史実が明らかと なってきた。」  「成福寺と北條館・堀越御所 源頼朝をもりたて、鎌倉幕府の基礎を築いた北条氏の居館は・守山の麓から成福寺を含む広大な 地域を占めていたと言われ、地籍図にも御所の内、築山、中之島等の字名があり、また成福寺境内 には土るい、堀、水路などの遺構が残存しています。 北条時政が政子と頼朝の新居として建てた別亭(吾妻鏡による)は、ちょうどこのあたりであったと 言われています。 当寺から東へ直行する道は、頼朝配所の地とされる蛭が小島に通じ、逆に西行すると狩野川対岸の 江間の小四郎義時(政子の弟)の居館趾に至るのでこれを北條大路の名残りとする説があります。 当寺門前を南北に走る小路は、往時の下田街道で農業構造改善の区割整理以前は四方平野の条理は 全てこの方向と一致しています。 室町時代になって、長禄元年(一四五七)足利義政は古河公方への対抗策として、弟政知を伊豆に 配置しましたが、政知の居館、堀越御所も、当寺付近であると言われ、旧北條館跡の一部が 復興利用されたものと思われます。 当寺の境内全般にわたって、土器類や古瓦の破片が出土して当寺をしのばせます。」  掲示板には「恩は石に刻むべし、怨みは水に流すべし」。  「成福寺 寺の縁起によれば、成福寺は鎌倉幕府8代執権北条時宗の 子、正宗(幼名満市丸)が建立したと伝えられています。 正宗は元寇(モンゴル軍の襲来、文永の役・弘安の役)で亡くなった人々の菩提を弔うため、 鎌倉から伊豆に移り成福寺を開きました。境内に、正宗と父時宗、母覚山尼の供養塔が あります。」  墓地からの富士山。  蘇鉄の横には石碑が。  「まぼろしの 花湧く花の さかりかな」。 上田五千石の句。  「寺務所」。  玄関。  扁額「去来現(こらいげん)」。 「過去も未来も現在の中にある」という意味であると。 例えば 、どんなに辛い過去があっても、「あの経験があったからこそ今の自分がある」と 思える人と、「思った通りにならなくて悔しい、腹立たしい」と思う人では、過去の意味合いが まったく逆になる のだとネットから。  枯山水の庭にも句碑が。  「水澄みて 亡き諸人の 小声かな 」秋元不死男。  見事な石庭の姿をしばし楽しむ。  「永代納骨堂」であろうか。  そして「北条氏廟所」案内板。  「北條正宗公 正宗母堂 北條時宗公」墓碑。  墓碑を手前から ■北條時宗公 (法光寺殿杲公大禅定門) 1284年(弘安7年)4月4日没。 ■正宗母堂(覚山尼) (潮音院殿覚山志道尼) 1306年(徳治元年)10月9日没。 ■北條正宗公。 (成福寺殿釋正宗) 1308年(延慶元年) 6月2日没  「鎌倉北条氏と成福寺の由来 平安時代に桓武天皇の流をくむ伊豆の国在庁官人であった、平時家(時政の父・政子の祖父)の 持仏堂か成福寺(天台真言)の前身であったと伝える。 鎌倉幕府創立の源頼朝を補佐した北条氏も当地より鎌倉に移住し、「成福寺」👈リンクも 北鎌倉小袋谷に建立された。 幕府の招きで来られた親鷲聖人の門弟となった泰次(泰時の子)が浄土真宗に改宗、現在も 鎌倉成福寺がある。 北条時宗の時、元(モンゴル)と高麗の大軍が九州に攻め来り(元寇)十余万人の戦死者を出した。 全戦没者追弔会が幕府によって国中の高憎により施行された。その時北条時宗の子正宗は 本願寺第二世如信上人の直弟子となり伊豆北条村に浄土真宗成福寺を再興した。 時に正応ニ年五月ニ十五日(一ニ八九年)正宗は両親の遺骨を鎌倉より分け持ち帰り館の高土手 (築山)に墓を造りまた北条一族の供養塔を建て菩従を弔った北条氏子孫法灯を守り現在に 至っている。 現本堂は親鸞聖人生誕八百年中興開基釋正宗七百年遠忌を記念し、平成元年十月再建した。 建立にあたり、史跡発掘調査が実施され本堂下境内より当時の遺品が多数発見され史実が 明らかになってきた。」  「北條氏歴代墓所」。  「北條一族供養塔」。  「無量壽」と刻まれた石碑。 阿弥陀仏の寿命が無量であるところから阿弥陀仏のこと と。  多くの宝篋印塔が。  墓地を望む。  「本堂」を斜めから。  駐車場の北側の「納骨堂」。  中央に阿弥陀如来像。  そして「頼朝・政子語らいの路」を利用して「伝堀越御所跡」へ。  「伝堀越御所跡 ・所在地 静岡県豆の国市四日一町及び寺家地区(左図) ・指定年月日及び面積 昭和5 9年1 0月8日指定 1 4 , 0 8 3.0 5平方メートル 昭和6 2年9月8日追加指定 1 3 , 1 3 0.9 4平方メートル 総指定面積 2 7 , 2 1 3.9 9平方メートル 指定理由 2 0回に及ぶ発掘調査で発見された園池(庭園内の池)や、中国から輸入された高級な焼き物 などから、鎌倉時代の北条氏の屋敷跡に、室町時代の堀越御所がつくられたことが わかりました。 このことから、日本の中世(鎌倉・室町時代)の歴史を物語る重要な遺跡ということで、 国の史跡に指定されました。 ・守山を中心とした中世遺跡群 伝堀越御所跡周辺には、史跡願成就院跡をはじめとして中世の寺院群や、御所之内遺跡 (一部は北条氏邸跡として国指定)などの遺跡群が連なっています。 この近くには、伝北条政子産湯の井戸、御所の庭にあったと伝えるむつ石などが 存在しています。 ・史跡公園に向けての構想 町では、このような重要な史跡を皆さんに開放して、郷土の歴史を再発見し、歴史の町・ 韮山町に誇りをもっていただけるよう、史跡公園とする構想をたてています。 現在、土地の買い上げを進めていますが、終了しだい発掘調査を実施し、その結果をもとに 復元・整備をして史跡公園としていく予定です。」  「堀越御所跡」。 発掘調査では堀や池の跡などが確認されたらしいが、現在は保存の為に埋め立てられている と。  「頼朝旗揚げ物語」のポスター。  「幕府の関東支配の拠点 伝堀御所跡は「堀越公方」と呼ばれた足利政知の御所があったと伝えられる場所です。 室町時代の後半、大名の勢力争いが激化し、日本各地で戦乱が起こっていました。とくに 関東地方は、京都にある室町幕府に従う勢力と対抗する勢力とが激しく争っていました。 そこで、将軍の足利義政が、直接関東地方を支配するため、鎌倉公方として派遣したのが 兄の足利政知です。しかし、政知は戦乱のため関東(鎌倉)まで行くことができず、韮山の 堀越の地に居館を作って身を落ちつけました。これにより政知は「堀越公方」と呼ばれました。 しかしこの御所も、その子「茶々丸」の時に北条早雲によって滅ぼされてしまいました。 発掘調査によって、池跡や遣水、建物跡が見つかっていて都風な公方の生活を知ることが できます。 発見された御所の池 堀越御所跡の発掘調査では庭園の池や遣木(導水路)が発見されています。 また、周辺の発掘調査によって御所跡とその周辺は溝によって碁盤の目のような区画が されている様子が明らかになっています。 発見された池の岸は人頭大の石によって護岸されていたり、河原石を敷き詰めて州浜状の池岸が 作られていました。一つの池に様々な護岸の変化をつくり庭園の景色に変化を持たせていたことが 分かりました。 これまでの発掘調査では堀越御所跡の建物がどこにあるのか明らかになっていません。 今後発掘調査を実施して、建物跡の位置を確認して堀越御所跡の実態を明らかにする必要が あります。」  「守山中世史跡群案内図 ②堀越卸所跡 堀越卸所は室町幕府8代将軍足利義政の義兄足利政知が関東を治めるために開いた政庁兼館跡です。 発掘調査により大きな池の跡などが見つかりました。御所は政知の死後、茶茶丸に引き継がれ ますが、戦国大名北条早雲に焼き討ちにあい滅びてしまいます。」  そして次に訪ねたのが「北條政子産湯之井戸」。 「北條政子産湯之井戸」碑が立っていた。  正面に「北条政子産湯之井戸」。  「北条政子産湯の井戸 保元2年(1157)年、源頼朝の妻・北条政子がこの地に誕生した時に、産湯の水をとったのが ※現在は飲めません。この井戸と伝えられています。かっては、妊婦がこの井戸の水を飲んで安産を祈願するという 信仰がありました。 北条政子 保元2年(1157)ー嘉禄元年(1225) 鎌倉幕府を開いた源頼朝の正室。伊豆国韮山の豪族、北条時政の長女で、源頼朝が韮山の蛭ヶ島に 流されていた時に出会い、恋仲となる。打倒平家のため、挙兵した頼朝を支え、武家政権の樹立に 貢献した。頼朝が鎌倉に幕府を開いた後は、御台所として存在感を放った。頼朝の死後、 嫡男・頼家、次男・実朝が相次いで暗殺されたが、京都から迎えた幼い将軍の後見人となって 幕府の実権を握り、世に尼将軍と称された。」  「北条政子産湯の井戸」を覗き込む。  そして富士山の姿も望む。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.03.09 16:54:55

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|