|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「北条政子産湯之井戸」を後にして、その先「狩野川」に向かって進むと、左手にあったのが

「北条氏邸跡(円成寺跡)」。 静岡県伊豆の国市寺家13。

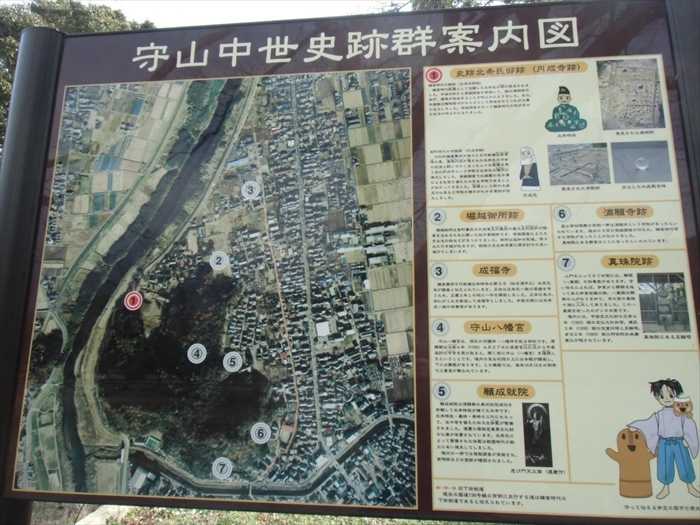

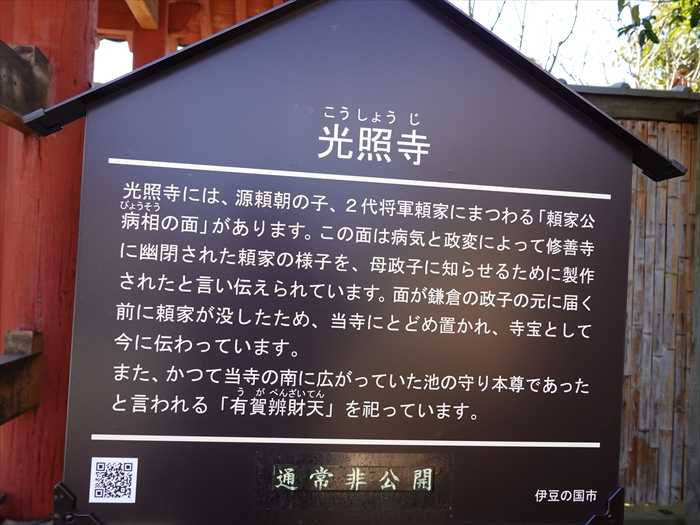

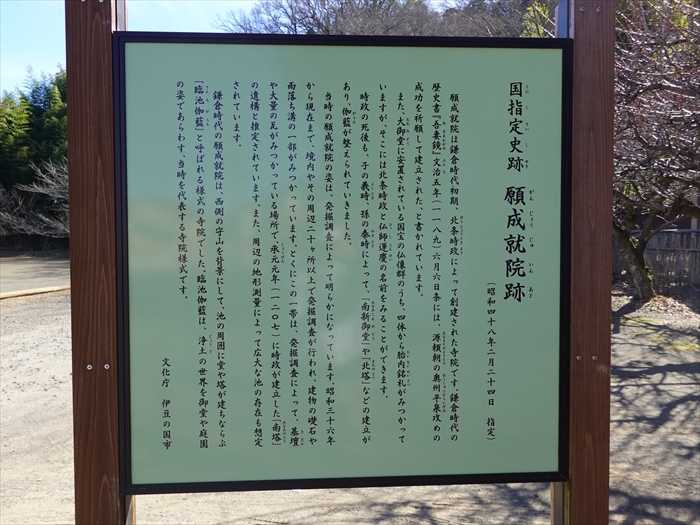

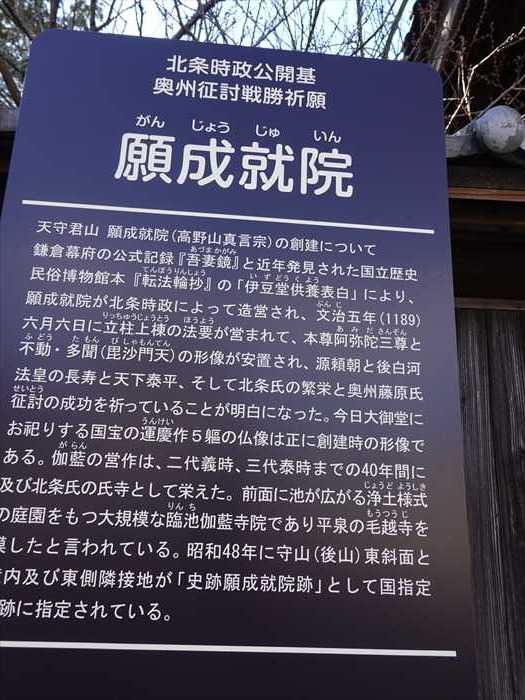

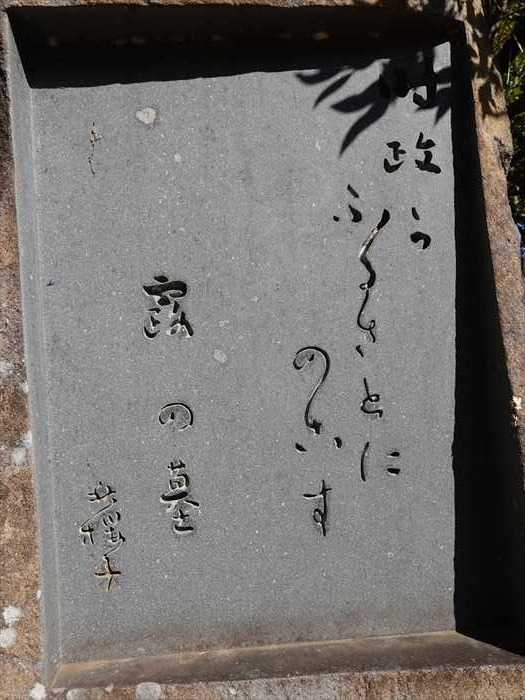

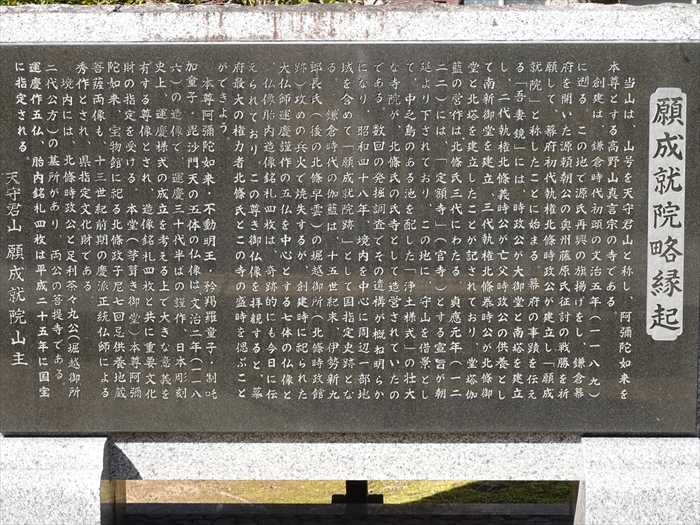

「北条氏邸跡」は北条氏が鎌倉に本拠地を移すまでの館跡と北条氏滅亡後の円成寺跡が発見され、  2種類の案内板が立っていた。  「北条一族のふるさとと寺院 国指定史跡・北条氏邸跡(円成寺跡) 北条氏邸跡は鎌倉幕府の執権として活躍した北条氏の館があった場所です。 狩野川の東岸にある守山の北西部の小さな谷になっているところです。 ここを含めて伊豆北条と呼ばれた一帯(現在の寺家(じけ)・四日町付近)は平安時代末期から 鎌倉時代にかけて北条氏の本拠地であった場所です。北条氏邸跡は武士の地方での生活を知る ことができる遺蹟としてきわめて重要なのです。 1333年、鎌倉幕府の滅亡後、北条一族の妻や娘たちは鎌倉から韮山に戻りました。 そして、一族の中の円成尼という女性が中心になって、邸宅の跡に寺院を建て、北条氏の冥福を 祈ったのが円成寺です。円成寺は室町時代にも尼寺として続き、上杉氏の一族の女性が尼として 入っていたことがわかっています。 現在の発掘調査では、円成寺に関連する池や溝が見つかっています。」  「北条政子産湯之井戸」近くにあった案内板・「守山中世史跡群案内図」がここにも。 ①史跡北条氏邸跡(円成寺跡):現在地 ②堀越御所跡 ③成福寺 ④守山八幡宮 ⑤願城願寺 ⑥満願寺跡 ⑦真珠院跡  「史跡北条氏邸跡(円成寺跡)当寺の様子 円成寺は、14代執権北条高時の母である覚海円成(円成尼)が北条一族の菩提を弔うために 北条氏の邸宅跡に建立した寺です。円成寺が最も繁栄したと考えられるのは山内上杉氏の庇護を 受けた14世紀後半から15世紀前半のころです。土手状の高まりに囲まれた礎石建物と池が 発見されています。礎石建物は、円成寺のお堂と考えられ、周囲からは仏具に用いられた土器、 陶器、水晶製宝珠などが出土しています。お堂の正面にある塀は目隠しであると考えられます。 伊豆の国市では、先人たちにより守り継がれてきた北条氏邸跡(円成寺跡)を広く知ってもらう ため、今後も、本史跡の普及・啓発・情報発信を進めてまいります。」  「北条氏邸跡では、平安時代末から鎌倉時代前半にかけての堀立柱建物や塀の跡、井戸、 区画のための溝などがみつかっています。全盛期は12世記末から13世紀初めにかけてで、 源頼朝の挙兵から鎌倉幕府が成立するころです。13世紀後半になると建物跡はみつからなくなる ため、館が使われたのは、北条3代の泰時のころまでで、それ以降の北条氏の生活は鎌倉に 移ったものと考えられます。」  次に訪ねたのが「光照寺(こうしょうじ)」。 正面に印象に残る朱の山門が現れた。 静岡県伊豆の国市寺家30−1。  右手には洒落た「御簾垣(みすがき)」が。 細くて細かい竹を密に並べた風通しの良い竹垣。割らずに丸竹のまま使用する上品なデザイン。 竹を割らずに作られていることから、裏表がないのが特徴。 すだれに似ていることから、「御簾垣」と呼ばれているもの。  「光照寺 光照寺には、源頼朝の子、2代将軍頼家にまつわる「頼家公病相の面」があります。 この面は病気と政変によって修善寺に幽閉された頼家の様子を、母政子に知らせるために 製作されたと言い伝えられています。面が鎌倉の政子の元に届く前に頼家が没したため、 当寺にとどめ置かれ、寺宝として今に伝わっています。 また、かって当寺の南に広がっていた池の守り本尊であったと言われる 「有賀(うが)辨財天」を祀っています。」  「本堂」。 無量山寿覚院光照寺。 光照寺(こうしょうじ)は、願成就院の支院だった寺院で、建久年間に俊乗坊重源の開創と 伝えられる(もとの名は松寿院)。 源頼朝の宿館跡とも伝えられ、願成就院の池の島にあったとされる弁財天や、古い舞楽面が 残されている。舞楽面は、修禅寺に幽閉されていた源頼家の「病相の面」で、鎌倉へ運ばれる 途中で頼家が亡くなったため、この寺に納められたのだという。 面を鎌倉へ運ぶ使者が、武田氏初代当主・武田信義の5男・武田信光だったという 言い伝えもある。1397年(応永4年)、浄土宗に改宗。本尊は阿弥陀如来。  鎌倉期の甲斐武田氏の系図。 治承4年(1180年)4月に以仁王の令旨が出され、いわゆる源平合戦がはじまると、信義はこれに 応じて信濃国伊那郡へ出兵し、のちに源頼朝と会って駿河国へも出兵して軍功を立てています。 信義は源平合戦で頼朝と協力関係にありました。しかし、頼朝はまもなくして信義の駿河守護を 解任し、信義の嫡子・一条忠頼も殺害しています。これは頼朝が、自らを脅かすほど強大な力と なった甲斐源氏を恐れていたからといいます。 このため、武田氏は忠頼の弟・信光が跡を継ぎました。信光は治承4年(1221年)で武功を立てて 安芸国の守護に任命されています。 武田家の家祖義光を初代とし、武田信義が四代、信玄を十九代とする系図が一般に知られている。 しかしながら、系図は一本に描けても必ずしも直系歴代で嫡子相続を守れたわけではない。 実際には鎌倉時代の四代信義の後に忠頼、有義が、六代信政の後に信長が、また室町時代の 十三代信満の後に信元、信長、伊豆千代丸がそれぞれ惣領職を継承していたのではないかとする 有力な説がある と。  【http://syakeassi.xsrv.jp/4296】より 甲斐武田氏の祖・「武田信義」を演じる「八嶋智人(やしま のりと)」さん。  扁額「光照寺」。  内陣の扁額は山号の「無量山」。  内陣をズームして。  「源頼家の「病相の面」」をネットから。  【https://www.yoritomo-japan.com/nirayama-koshoji.html】より 「無量山 光照寺」碑。  六地蔵。  古い石仏が墓地の通路に並ぶ。  歴代住職の墓地であろう。  近寄って。  法然上人の御歌。 「阿弥陀仏と 十声(とこえ)唱えてまどろまむ 長きねむりと(登) なりもこそすれ」 たとえ瞬時のまどろみであっても、「南無阿弥陀仏」と十回唱えてから眠りに落ちよう。 そのまま永遠の眠りになることだってあるのだから と。  石祠の中に安置されている小さな石仏。  こちらは無縁塚であっただろうか。  寺務所。  右手に五重石塔。  左の石碑は「明治二十七八年ノ役戦没者紀念塔」。  「守山周辺案内図」。 守山の周辺には、堀越御所跡と北条氏邸跡以外にも、多くの史跡や寺社が存在し、下記の全てを 訪ねたのであった。 A.史跡北条氏邸跡(円成寺跡) B.史跡伝堀越御所跡 C.北条政子産湯の井戸 D.光照寺 E.守山八幡宮 F.願成就院 G.北条時政公御墓 H.真珠院  次に訪ねたのが「願成就院」。 正面に「願成就院」の「山門」が前方に見えて来た。  「國寶旗挙不動尊」碑。  「国指定史跡 願成就院跡」碑のある空き地の隅に車を駐めて散策開始。  「国指定史跡 願成就院跡 願成就院は鎌倉時代初期、北条時政によって創建された寺院てす。鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」 文治5年(1189)6月6日条には、源頼朝の奥州平泉攻めの成功を祈願して建立された、と 書かれています。 また、大御堂に安置されている国宝の仏像群のうち、四体から胎内銘札がみつかっていますが、 そこには北条時政と仏師運慶の名前をみることができます。 時政の死後も、子の義時、孫の泰時によって、「南新御堂」や「北塔」などの建立があり、 伽藍が整えられていきました。 当時の願成就院の姿は、発掘調査によって明らかになっています。昭和36年から現在まで、 境内やその周辺20ヶ所以上で発掘調査が行われ、建物の礎石や雨落ち溝の一部がみつかって います。とくにこの一帯は、発掘調査によって、基壇や大量の瓦がみつかっている場所で、 承元元年(1207)に時政が建立した「南塔」の遺構と推定されています。また、周辺の 地形測量によって広大な池の存在も想定されています。 鎌倉時代の願成就院は、西側の守山を背景にして、池の周囲に堂や塔が建ちならぶ「臨池伽藍」と 呼ばれる様式の寺院でした。臨池伽藍は、浄土の世界を御堂や庭園の姿であらわす、当時を 代表する寺院様式です。」  「国指定史跡 願成就院跡」がここ一帯であると。  現在の「願成就院」の山門。  「高野山 真言宗 天守君山 願成就院」と。  「北条時政公開基 奥州征討戦勝祈願 願成就院」 天守君山 願成就院(高野山真言宗)の創建について 鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』と近年発見された国立歴史民俗博物館本『転法輪抄』の 「伊豆堂供養表白」により、願成就院が北条時政によって造営され、文治五年(1189)六月六日に 立柱上棟の法要が営まれて、本尊阿弥陀三尊と不動・多聞(毘沙門天)の形像が安置され、源頼朝と 後白河法皇の長寿と天下泰平、そして北条氏の繁栄と奥州藤原氏征討の成功を祈っていることが 明白になった。今日大御堂にお祀りする国宝の運慶作5驅の仏像は正に創建時の形像である。 伽藍の営作は、ニ代義時、三代泰時までの40年間に及び北条氏の氏寺として栄えた。前面に池が 広がる浄土様式の庭園をもつ大規模な臨池伽藍寺院であり平泉の毛越寺を模したと言われている。 昭和48年に守山(後山)東斜面と 内及び東側隣接地が「史跡願成就院跡」として国指定史跡に 指定されている。」  山門前にはラッピングされたタクシーが駐まっていた。  山門前の左側には多くの石碑が並んでいた。  山門を潜ると参道左側に多くの無縁仏が。  六地蔵。 「北条時政公御募」案内に従って進む。  近づいて。 赤白のおみくじだるまが至るところに。  水原秋桜子句碑。  「時政が ふるさとにのこす 露の墓」。 水原秋桜子(1892~1981)は昭和37年の修善寺来遊の途次願成就院を訪れている。 句に詠む時政は源頼朝の正室北条政子の父。晩年は失脚して韮山に隠棲した。 人生のはかなさが感じられる句である。  鐘楼。  別の角度から。  梵鐘。  正面に「北条時政公御墓」。  「北条時政公御墓」碑。  この碑には 「北條時政公 没八〇〇年忌供養として造立 北條時政公(一一三八年生、一ニ一五年没 享年七十八歳)は、願成就院の創健者で、今日に 伝わる国宝指定の運慶作諸仏の檀越である。時政公は、この地、伊豆国北條に居館を有した 平家一門の伊豆における有力豪族の一人で、伊豆国府在庁官人であった。一一六〇年十四歳で 伊豆配流となった源頼朝を伊東祐親と共に監視する立場にあった。激動する歴史の中、娘政子が 流人頼朝に嫁し、一転して頼朝の岳父となる。一一八〇年八月十七日の頼朝伊豆挙兵では、 平家目代山木兼隆攻めの主将となりてこれを成功させる。以後、平氏討伐、鎌倉幕府創設では、 頼朝の参謀役、智将として大いに活躍してその立役者となる。頼朝亡き後も、幕府初代執権に 就任して、東国武家政権の確立に努め、北條氏繁栄の礎となり、鎌倉北條氏の祖と呼ばれる 幕府草創期の最重要人物の一人である。」  「北条時政公御墓」 1205年(元久2年)閏7月19日、牧の方(後妻)と共謀して将軍源実朝を亡きものにして 娘婿の平賀朝雅を将軍に据えようと企てたことから、子の北条義時と娘の北条政子によって 出家させられ、伊豆国追放となった。 伊豆の何処でどのように暮らしたのかは定かではないが、1215年(建保3年)1月6日、 北条の地で亡くなったのだと。  「大日本六十余将の「北条時政」。画:歌川芳虎」。  「北條時政」を演じる「坂東彌十郎」さん。  奥にあった墓石群。  「願成就院略縁起」碑。 その横には願成就院の看板犬、ROCKY(ロッキー)くんがのんびりと。 秋田犬で1歳10カ月?  「願成就院略縁起 当山は、山号を天守君山と称し、阿弥陀如来を本尊とする高野山真言宗の寺である。 創建は、鎌倉時代初頭の文治5年(1189)に遡る。この地で源氏再興の旗揚げをし、鎌倉幕府を 開いた源頼朝公の奥州藤原氏征討の戦勝を祈願して、幕府初代執権北条時政公が建立し 「願成就院」と称したことに始まる。幕府の事績を伝える「吾妻鏡」には、時政公が大御堂と 南塔を建立し、二代執権北条義時公が亡父時政公の供養として南新御堂を建立、三代執権 北条泰時公が北条御堂と北塔を建立したことが記されており、堂塔伽藍の営作は北条氏三代に わたる。貞応元年(1222)には「定額寺」(官寺)とする宣旨が朝廷より下されており、この地に、 守山を借景として、中之島のある池を配した「浄土様式」の壮大な寺院が、北条氏の氏寺として 造営されていたのである。数回の発掘調査でその遺構が概ね明らかになり、昭和48年、境内を 中心に周辺一部地域を含めて「願成就院跡」として国指定史跡となる。鎌倉時代の伽藍は、 15世紀末、伊勢新九郎長氏(後の北条早雲)の堀越御所(北条時政館跡)攻めの兵火で焼失するが、 創建時に祀られた大仏師運慶謹作の五仏を中心とする七体の仏像と、仏像胎内造像銘札四枚は、 奇跡的にも今日に伝えられており、この尊き御仏像を拝観すると、幕府最大の権力者北条氏と この寺の盛時を偲ぶことができよう。 本尊阿弥陀如来・不動明王・矜羯羅童子・制吒加童子・毘沙門天の五体の仏像は、文治2年 (1186)の造像で、運慶30代半ばの謹作、日本彫刻史上、運慶様式の成立を考える上で大きな 意義を有する尊像とされ、造像銘札4枚と共に重要文化財の指定を受ける。 境内には、北条時政公と足利茶々丸公(堀越御所2代公方)の墓所があり、両公の菩提寺である。 運慶作五仏、胎内銘板四枚は平成二十五年に国宝に指定される。」  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.03.26 05:37:26

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|