|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

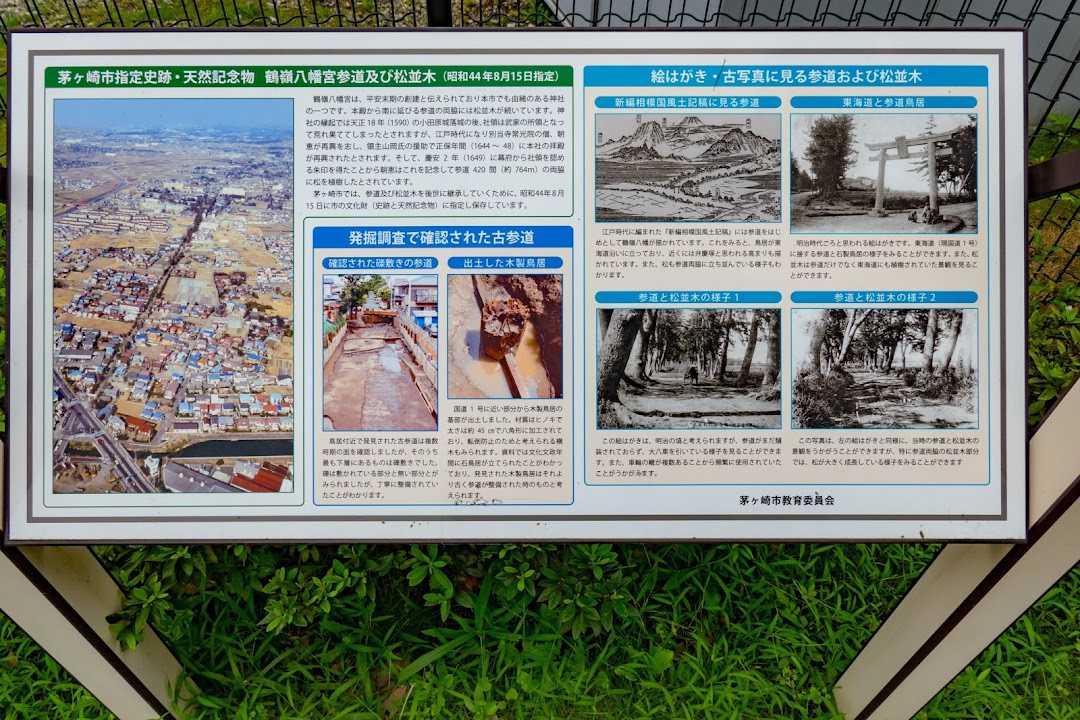

私の住む神奈川県藤沢市は、鎌倉市、横浜市戸塚区・泉区、大和市、綾瀬市、海老名市、 寒川町、茅ヶ崎市の6市1町と市境を接している。 我が藤沢市内の寺社旧蹟巡りはほぼ完了した後、長引くコロナ禍で国内旅行、海外旅行が 制限される状況から、隣接する6市1町の寺社旧蹟巡りを決意したのであった。 そしてこれまでに「横浜市泉区・戸塚区」👈リンクを制覇しその後「綾瀬市」👈リンクそして 「大和市」👈リンク、「鎌倉市」👈リンク、「海老名市」👈リンクを完了し、今回の 『茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る』への挑戦をスタートしたのであった。  この日は3月6日(日)、仕事の打ち合せで平塚まで行った帰りに、国道134号から鉄砲道を 進み、浜見平交番前交差点を左折して左富士通りを進み「千の川」に架かる「石原橋」を渡ると 正面に「鶴嶺八幡宮」の大きな朱の鳥居が現れたので久しぶりに立ち寄ることにした。 鳥居の下に「鶴嶺八幡宮」碑が立っていた。 「鳥井戸橋交差点」にある朱の一の鳥居を潜って進む。  「鳥井戸橋交差点」には、南湘の左富士の石碑があった。 安藤広重の浮世絵にも描かれた、茅ヶ崎の名所の一つ。  約750mあると言う松並木の参道を進む。 右手にあったのが「鶴嶺参道歴史ひろば」。  「鶴嶺参道歴史ひろば 鶴嶺八幡宮は、その創建が平安時代未期にさかのぼると云われる古社です。 その後は幾度にもわたる戦乱によって荒廃しましたが、江戸時代になって、僧朝恵が領主山岡氏の 援助を得て再興を果たし、三代将家光から社領七石の御朱印を受けた記念に、南大門馬場の 左右に松を植えました。これが現在に残る松並木の参道です。 この辺りは、古墳時代後期(1400年前頃)から村の営みが始まり、奈良・平安時代にかけて 発展したことが発掘調査でわかっていますが、鎌倉時代になると「懐島」という地名が記録に 現れ、鎌倉幕府とのゆかりが強い地域であることが知られています。 この鶴嶺八幡宮参道は市の史跡に、松並木は市の天然記念物に指定され、地域の中で保護されて きましたが、参道の整備にあわせてこの歴史ひろばが設けられました。 貴重な歴史景観が間近なこの広場で、地域の移り変わりを偲んでみませんか。」  「茅ヶ崎市指定史跡・天然記念物 鶴嶺八幡宮参道及び松並木」案内板。 鶴嶺八幡宮、平安末期の創建と伝えられており本市でも由緒のある神社の一つです。

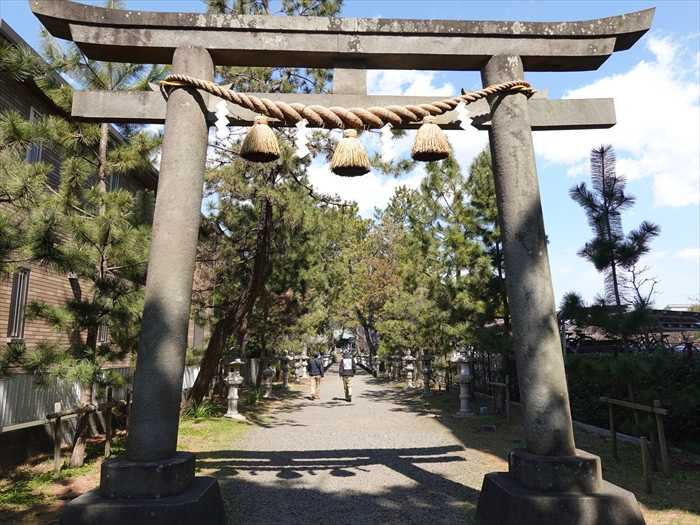

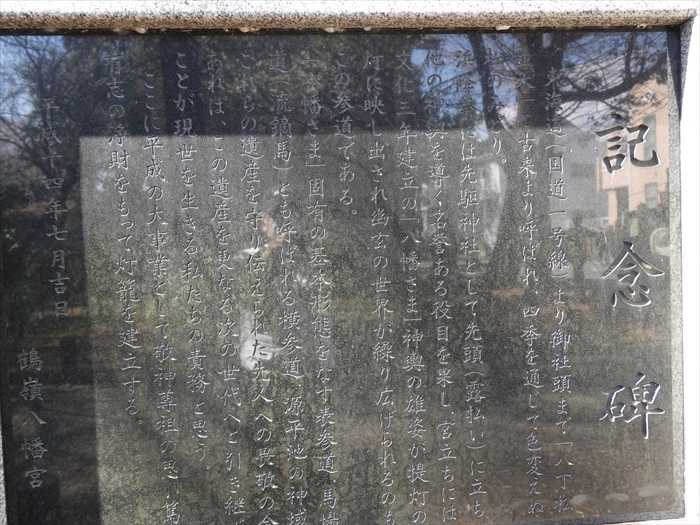

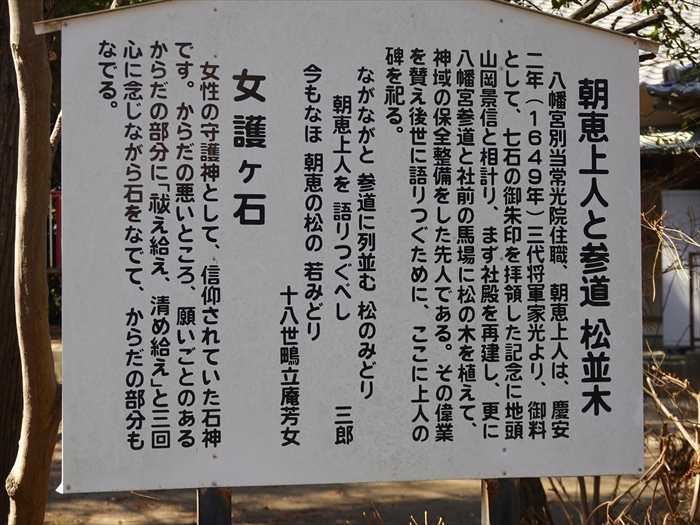

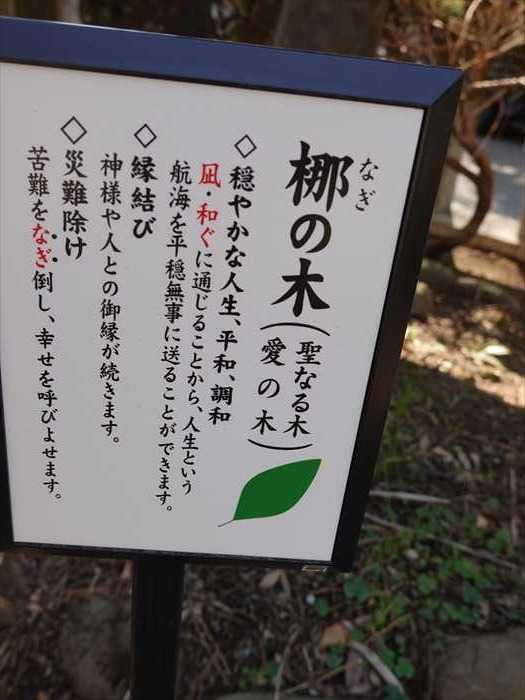

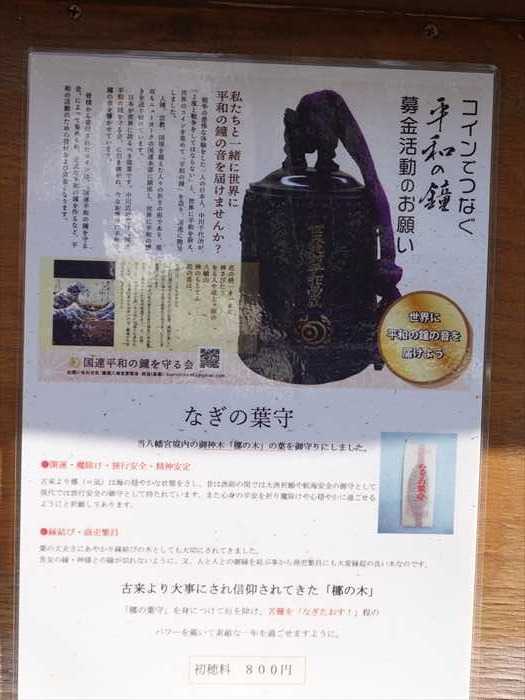

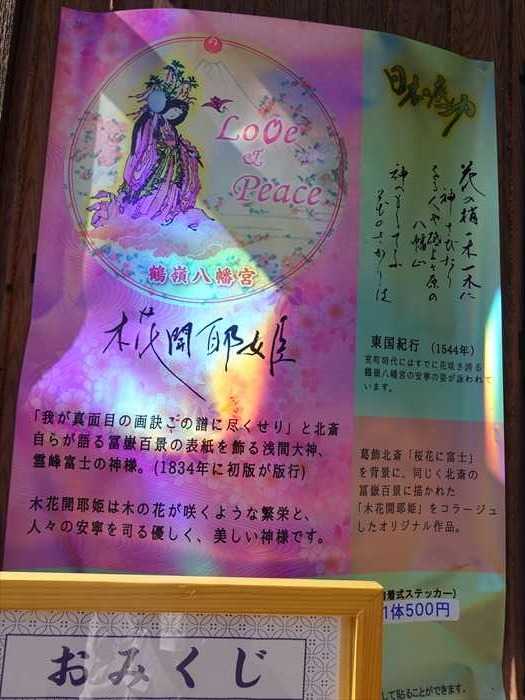

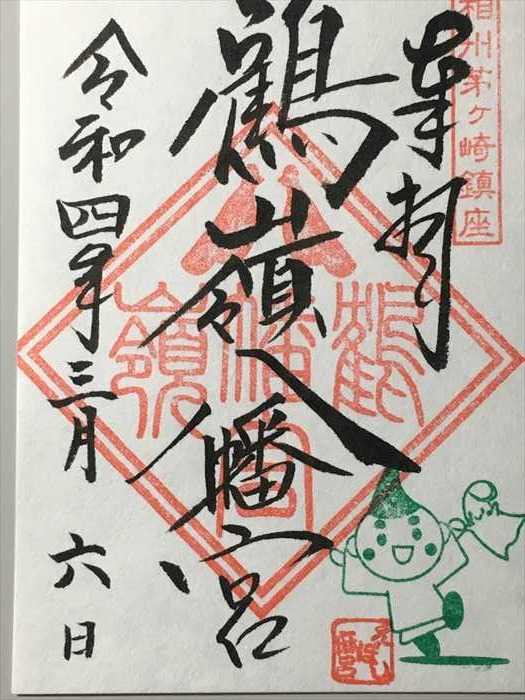

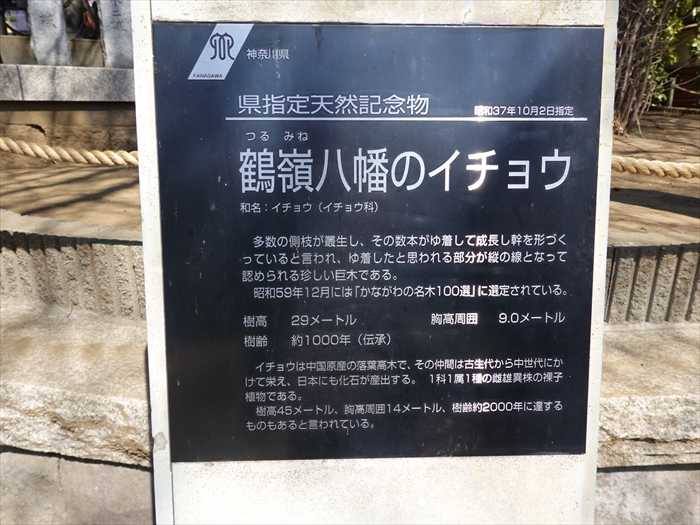

本殿から南に延びる参道の両脇には松並木が続いています。神社の縁起では天正18年(1590)の 小田原城落城の後、社領は武家の所領となって荒れ果ててしまったとされますが、江戸時代になり 別当寺常光院の僧、朝恵が再興を志し、領主山岡市の援助で正保年間(1644~48)に本社の拝殿が 再興されたとされます。そして、慶安2年(1649)に幕府から社領を認める朱印を得たことから 朝恵はこれを記念して参道420間(約764m)の両脇に松を植樹したとされています。 茅ヶ崎市では、参道及び松並木を後世に継承していくために、昭和44年8月15日に市の文化財 (史跡と天然記念物)に指定し保存しています。」  「絵図に描かれた参道 この絵図は、江戸時代末期の万廷元年(1860)に皇女和宮が降嫁する際に備えて描かれた 山岡家所蔵の絵図の一部で、当時の参道と松並木の様子を見ることができます。 絵図には、神社本殿より東海道まで長くのびている約764mの参道と両脇に松が整然と立ち並んで いる姿を確認することができます。このほか、本殿前の横参道や参道両脇にある池および反り橋の 様子も見ることができます。また、東海道と接するところには大鳥居があり、付近に弁慶塚の 存在も確認することができます。」  八幡宮から東海道までを「八丁松並木」と呼んだと。 茅ヶ崎市史跡・天然記念物の参道で、神々しい松林の壮大な歴史の道であると。 1649年、将軍徳川家光公から朱印地の寄贈を受けた記念として、別当寺常光院の朝恵上人が 表参道と横参道に松を植え参道を整備たものだと。  正面に二の石鳥居が見えて来た。  「鶴嶺八幡宮前」交差点を右折して「Fuji鶴嶺店」の駐車場に車を駐めさせて頂き散策スタート。  入口右側には社号標石「郷社 鶴嶺八幡宮」が。  中央に「太鼓橋」。  「太鼓橋」その先の「二の石鳥居」を正面から。 左の朱の手摺の橋が現在の渡れる橋。  反対側から「太鼓橋」を。  「二の鳥居」前の「狛犬」(阿形像)。  「二の鳥居」前の「狛犬」(吽形像)。  「二の石鳥居」。  左手にあったのが「鳥居再建 昭和三十四年一月十日」と刻まれた石碑。  さらに参道を歩いて進む。  松並木の下に石灯籠が並ぶ参道。  右手には開花を始めた桜の木が1本。 この参道の両側は、雨が降ると、水がたまる「神池」であったが、この日は 水は全く無かった。 「神池」は富士五湖を模したとも言われているのだと。  左手の奥にあったのが「天照皇大神宮」。 神池に水があれば、島の如き場所に立っている「天照皇大神宮」。  「天照皇大神宮 御祭神 天照大神」。  反対側、右手奥にあったのが「懐嶋弁財天(ふところじまべんざいてん)」。  「懐嶋弁財天 御祭神 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」  参道の先に「拝殿」の姿が見えて来た。  左手にあったのが「道祖神」碑。 双体道祖神碑であった。  「記念碑」  「記念碑 東海道(国道一号線)より御社頭まで「八丁松並木」と古来より呼ばれ、四季を通じて色変えぬ 松のみどり。 浜降祭には先駆神社として先頭(露払い)に立ち他の神輿を導く名誉ある役目を果し、宮立ちには 文化三年建立の「八幡さま」神輿の雄姿が提灯の灯に映し出され幽玄の世界が繰り広げられるの もこの参道である。 「八幡さま」固有の基本形態をなす表参道、馬場道(流鏑馬)とも呼ばれる横参道、源平池の神域。 これらの遺産を守り伝えられた先人への畏敬の念あれば、この遺産を更なる次の世代へと引き継 ぐことが現世を生きる私たちの責務と思う。 ここに平成の大事業として敬神尊祖の思い篤き有志の浄財をもって灯籠を建立する。」 左手に石碑が並ぶ。  「歌碑・句碑 「ながながと 参道に列並む 松のみどり 朝恵上人を 語りつぐべし 三郎」 「今もなほ 朝恵の松の 若みどり 十八世鴫立庵 芳女」」。 芳女は鴫立庵初の女性庵主であると。  「朝恵上人の碑」 「寛文九己酉天 為法・・・・恵佛」と。  「女護が石」。  「一念は岩をも通す」という、たとえがありますが、この石神(奇石)も古くから信仰されて おります。願い事を念じながら石の肌をさすり、自分の身体をなでると病等は平癒し、願い事は 成就すると伝えられています。 今では女性の守護神として信仰されています。」  「授かり石」  「朝恵上人と参道 松並木 八幡宮別当常光院住職、朝恵上人は、慶安ニ年(1649年)三代将軍家光より、御料として、 七石の御朱印を拝領した記念に地頭山岡景信と相計り、まず社殿を再建し、更に八幡宮参道と 社前の馬場に松の木を植えて、神域の保全整備をした先人てある。その偉業を賛え後世に語り つぐために、ここに上人の碑を祀る。 ながながと 参道に列並む 松のみどリり 朝恵上人を 語りつぐべし 三郎 今もなほ 朝恵の松の 若みどり 十八世鴫立庵芳女 女護ケ石 女性の守護神として、信仰されていた石神です。からだの悪いところ、願いごとのあるからだの 部分に「祓え給え、清め給え」と三回心に念じながら石をなでて、からだの部分もなでる。」  掲示板。  右手に「鐘楼」。  「梵鐘」には「鶴嶺八幡宮」の文字が。  なぎ(梛)の木越しに鐘楼を見る。  「なぎ(梛)の木(聖なる木 愛の木) ◇穏やかな人生、平和、調和 凪・和ぐに通じることから、人生という航海を平穏無事に送ることができます。 ◇縁結び 神様や人との御縁が続きます。 ◇災難除け 苦難をなぎ倒し、幸せを呼びよせます。」 「コインでつなぐ 平和の鐘 募金活動のお願い」  「朱印帳」案内。  左手に「おみくじ掛け」  「北斎桜」。  「鶴嶺八幡宮と北斎&北斎桜 英国より里帰りした希少な北斎桜を境内に植樹 北斎の描いた日本の美しい森羅万象の姿に魅了され、欧米にジャポニスム旋風が湧き上がっていた 20世紀初頭、英国人コーリング・イングラムは日本から様々な桜を輸入し、英国ケント州 ベネンドンにある邸宅、ザ・グランジに、桜の庭園を造園しました。彼はその中にまだ学術名の 無い桜を見つけ、自らが尊敬をする葛飾北斎に因んで”Hokusai”(ホクサイ)と命名しました。 日本は千年以上の月日をかけて多種多様の桜を育ててきましたが、明治以降の近代化の流れの なかで、染井吉野一色に姿を変えていきました。イングラム氏は日本に存在していた様々な桜の 絶減を危惧し、数多くの古来の桜を救いました。北斎桜もその一つと言われています。 今回の鶴嶺八幡宮に植樹された北斎桜は、イングラム邸の北斎桜を起源とし、世界遺産英国 「キュー王立植物園」から、日本花の会を経てこの鶴嶺八幡宮の地に里帰りをしたとても稀少な 桜です。日本では数カ所でしかその存在が確認されていません。 世界で一番人気のある日本の絵画”神奈川沖浪裏”を描いた葛飾北斎。神奈川の自然と歴史をこよなく 愛し、ここ鶴嶺の地を流れる千ノ川をも描いています。北斎桜もまたこの鶴嶺の地で一期一会を 彩り続けることでしょう。」  「北斎桜」をネットから。  【https://plaza.rakuten.co.jp/ozin0523/diary/202004120001/】より 「御祈祷 御朱印 受付所」。  近寄って。 様々な種類の御朱印がいただけるようであった。  「木花咲耶姫のステッカー」の案内。  御朱印をいただきました。  反対側には「神楽殿」。  「拝殿」を見る。  正面に「鶴嶺八幡のイチョウ」。  「神奈川県指定天然記念物 鶴嶺八幡宮大銀杏」碑。  近づいて。  「県指定天然記念物 昭和37年10月2日指定 「鶴嶺八幡のイチョウ」 和名:イチョウ(イチョウ科) 多数の側枝が叢成し、その数本がゆ着して成長し幹を形づくっていると言われ、ゆ着したと 思われる部分が縦の線となって認められる珍しい巨木である。昭和59年12月には 「かながわの名木100選」に選定されている。 樹高:29メートル、胸高周囲:9.0メートル、樹齢:約1000年(伝承) イチョウは中国原産の落葉高木で、その仲間は古生代から中世代にかけて栄え、日本にも化石が 産出する。1科1属1種の雌雄異株の裸子植物である。 樹高45メートル、胸高周囲14メートル、樹齢約2000年に達するものもあると言われている。」  「鶴岡八幡宮の大イチョウ 昭和三十七年十月二日 神奈川県天然記念物指定 平成二十二年三月二十六日 茅ヶ崎市指定景観重要樹木第一号 (指定名称 鶴嶺八幡のイチョウ) 根廻り 八・五メートル 目通り 九メートル 樹 高 二十九メートル このイチョウは実生かまたは移植の際に多くの側枝を叢生し、勢いよいものが四・五本 くっついて成長を続け、現在の幹を形づくったものとみられている。きわめて珍しい大木である。 なお、次のような伝承がある。 この神社は平安時代後期、源頼義が平忠常の乱を平定の折に、このあたり懐島郷を通り 風光明媚の小丘に源氏の守り神、石清水を勧請したに始まるといわれ、その後、前九年の役で 父頼義を応援に奥州へ向う途中の義家(八幡太郎)がそこに詣で、戦勝を祈願して現在地に 遷座したという。このイチョウはその時義家が手植えたものといわれている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|