|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

この「源義経公武蔵丸弁慶公之像」は2019年(令和元年)10月竣工。

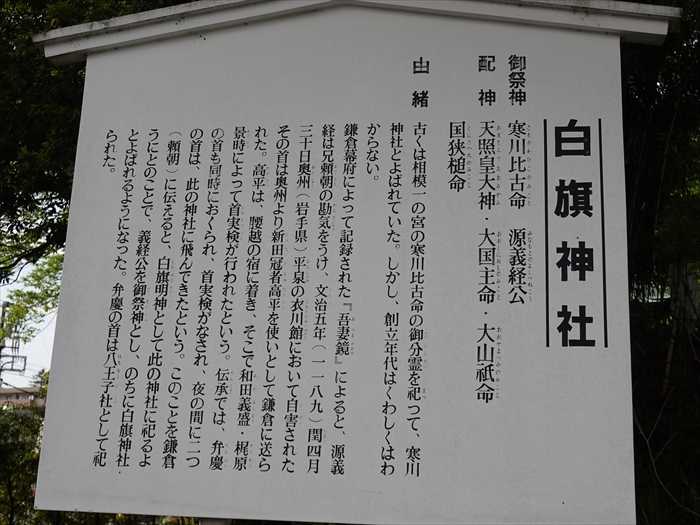

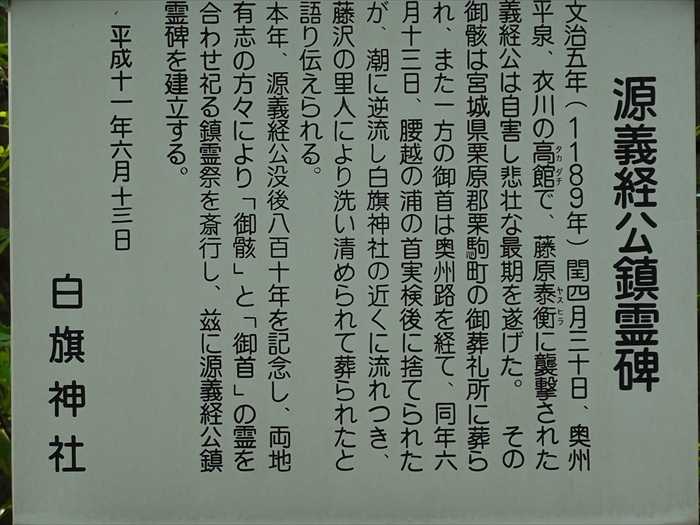

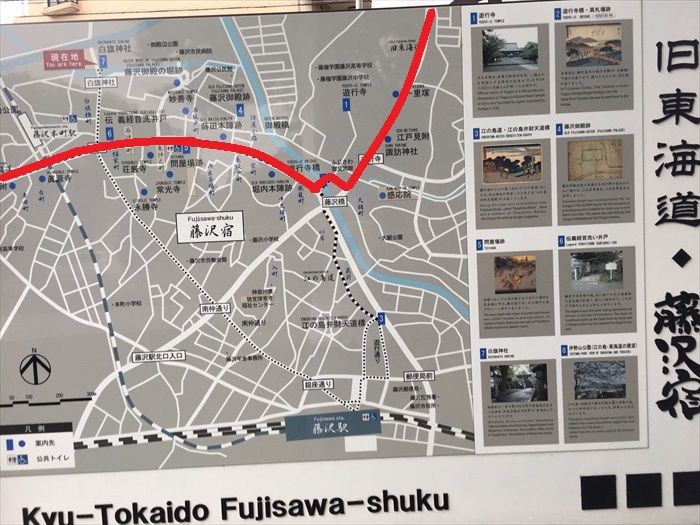

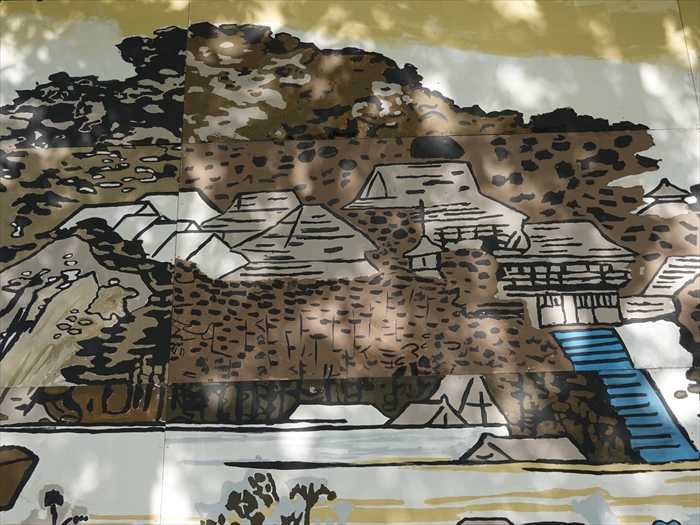

源義経公没後830年の「記念事業」👈リンク の一つとして建てられたのだ。  馬に乗る「源義経公」。 平安武将の大鎧を再現した見事な源義経騎馬像。 鎧だけでなく、馬具・轡(くつわ)なども忠実に再現したのだと。  「本堂」への石段前には多くの石碑が並ぶ。  「白旗神社 御祭神 寒川比古命 源義経公 配神 天照皇大神・大国主命・大山祇命・国狭槌命 由緒 古くは相模の国一の宮の寒川神社の御分霊を祀って寒川神社と呼ばれていた。 しかし、くわしくはわからない。 鎌倉幕府によって記録された『吾妻鏡』によると、源義経は兄頼朝の勘気をうけ、 文治5年(1189年)閏4月30日、奥州(岩手県)平泉衣川館において自害された。 その首は奥州より新田冠者高平を使いとして鎌倉に送られた。高平は腰越の浦に着き、 和田義盛・梶原景時によって首実検が行われたという。伝承では、弁慶の首も同時におくられ、 首実検がなされ、夜の間に二つの首は、此の神社に飛んできたという。 このことを鎌倉(頼朝)に伝えると、白旗明神として此の神社に祀るようにとのことで、 義経公を御祭神とし、のちに白旗神社とよばれるようになった。弁慶の首は八王子社として 祀られた。」  最初の石段を上り「本堂」に向かって参道を進む。  「三夜燈」碑。 その先に「干支絵馬」。  境内には義経公に纏わる「鎮霊碑」が。 白旗神社の御首と宮城県栗駒町半官森御葬札所の御骸、両地の魂土を合祀し、義経公の兜を 象った鎮霊碑で1999年(平成11年)義経没後810年を経て、義経公の首実検のあった 6月13日にに建立された と。  近寄って。 義経公の兜を象ったこの鎮霊碑。  「源義経公鎮霊碑 文冶五年(1189年)閏四月三十日、奥州平泉、衣川の高館で、藤原泰衝に襲撃された 義経公は自害し悲壮な最期を遂げた。その御骸は宮城県栗原郡栗駒町の御葬礼所に葬られ、 また一方の御薗は奥州箆を経て、同年六月十一二日、腰越の浦の首実検後に捨てられたが、 潮に逆流し白旗神社の近くに流れつき。藤沢の里人により洗い清められて葬られたと 語り伝えられる。 本年、源義経公没後八百十年を記念し、両地有志の方々により「御骸」と「御首」の霊を 合わせ祀る鎮霊祭を斎行し、茲に源義経公鎮霊碑を建立する。」  狛犬(右):阿形像。 社殿前の狛犬像は昭和2年2月に建立された。  御社殿に悪魔が入らないよう見張り番をしているのであった。  「拝殿」。 現在の社殿は、文政11年(1828)から7年をかけて、天保6年(1835)12月に完成した。 本殿、弊殿、拝殿を連ねた典型的な流権現造り(ながれごんげんづくり)で、外壁部の彫刻は 江戸時代の匠の技が光る貴重な文化財。 昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置されたと。  この日も「拝殿」の緻密な彫刻にも目をひかれたのであった。    拝殿正面。  「木鼻」(右)。  「木鼻」(左)。  「拝殿」前から参道を振り返る。  「本殿」。  海老虹梁の見事な曲線美。  「拝殿」の横に白旗神社「弁慶の力石」があった。  「弁慶の力石」の上には多くの賽銭が。 一縁、御縁・見通しよし、拾(遠)縁、五重縁・見通しよし、百縁 ・・・と様々な想いが。  「カ石 の起源 は、石占 (いしうら)といわれています。神社に置かれた特定の石を、老若男女に かかわらず願い事を唱え、持ち上げ、その重い・軽いの感触によって願い事の成否・吉凶を 占っていました。 しかし、時代の流れによって娯楽や鍛練のための力試しになったといわれています。 白旗神社「弁慶の力石 」はその昔、神社の西側古美根茶屋 (現、古美根菓子舗 )前に置かれ、 茶屋 で一服する近郊農家や町内の力自慢がこの石を持ち上げカ比べをしたといわれています。 この石は神石 とも呼ばれ、この石に触れろと健康になり病気をしないといわれています。 ご参拝の皆様には、この石に触れ、御加護を頂かれますようにご案内申し上げます。 尚、お参りにこられない方・遠方にお住まいの方のために、「弁慶分石守 」をお頒け致して この石に触れると健康になり病気をしないと。おりますので社務所にお越し下さい。 亀の甲羅に似ている石は茶店で一服した農家や町内の若者たちが持ち上げて力比べをしたのだと。」  歴史を物語る「天水桶」。 義経(源氏)の紋章の笹竜胆(ささりんどう)が。  再び新緑の溢れた参道を見る。  そして石段を下り、鯉のぼりを見上げる。   「旧東海道・藤沢宿」案内地図。 ーーが旧東海道。  旧東海道の藤沢宿の名所旧跡案内図。  写真入りで紹介。  参道階段脇にある道標。杉山検校が江ノ島弁財天に祈願し、成就したお礼に藤沢宿から江ノ島まで  正面に「えのしま道」、側面に「一切衆生」「二世安楽」と刻字されていた。  道標の横には、20数基の庚申塔群があり、江戸時代初期の寛文5年(1665)建立の庚申塔も。 この塔は、昭和52年4月13日に藤沢市重要文化財に指定された。  「市指定重要文化財 寛文五年庚申供養塔(有形文化財) 庚申信仰は十干・十二支の組合せによって、六十日に一度めぐってくる「庚申の日」に、 徹夜で無病・息災・長寿を願う信仰である。 「人の体内にいる三尸(さんし)虫が、庚申の夜、天に登ってその人の罪過を天帝に告げるため 生命を縮められる」とする道教の教えに由来している。 この供養塔の中央上の梵字は釈迦如来(主尊)、続く八字ナムアミダブソワーカーの一呪、 下の梵字はここでは青面金剛を表している。 猿像の脚ぼその彫刻は、江戸時代初期のものに見かけられるものである。 「江の島弁財天道標(建造物) その昔、杉山検校が「多くの参詣者が道に迷うことがないように」との祈念から 建てられたものと伝えられる。もとは四十八基あったといわれ、現在は十基が 残存している。いずれもほぼ同型で、この道標も尖頭角柱形の三面に「一切衆生」 「金のしま道」、「二世安楽」と刻まれており、造立者の温情がしのばれる。」  藤沢市指定重要文化財となっている「寛文五年庚申供養塔」。  近寄って。  「歌川 広重 東海道五拾三次の内 藤澤 遊行寺 」 藤沢は遊行寺の参詣者が多く、江ノ島への分岐点として賑わった。 遠くに北条時宗の本山、遊行寺の伽藍が描かれ、その右手にある家並は道場坂の存在を示し、 大鋸橋を挟んで、江ノ島弁天の鳥居がある。お参りをすませた人々が山門をでて橋を渡り、 鳥居をくぐろうとしている。  江ノ島弁天の鳥居がある。 お参りをすませた人々が山門を出て橋を渡り、鳥居をくぐろうとしている。  江の島の姿。  奥にあった境内社は共に「稲荷社」。 「稲荷社」(左)。  「稲荷社」(右)。  国道467号の「白旗神社」のフェンスにも鯉のぼりが。 その後ろに鳥居が見えた。日本初のグラスファイバー製の「大鳥居」 高さ8m、幅6mの明神鳥居で、昭和59年12月に建立された。 地震対策のために軽量で耐久性のあるグラスファイバーを取り入れ、建設時には新聞、テレビ、 週刊誌等で報道されたのであった。  太鼓橋の国道沿いの欄干にも鯉のぼりが。  ・・・もどる・・・ ・・・END・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.04.30 12:00:08

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|