|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

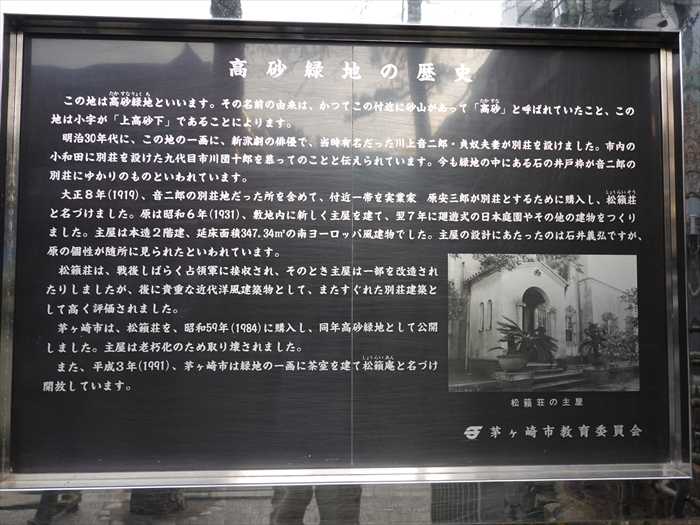

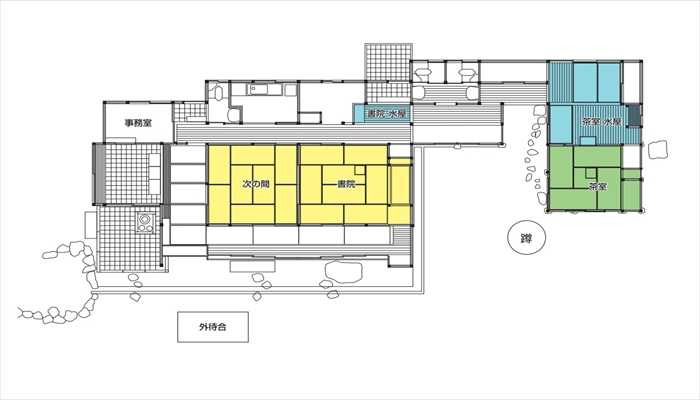

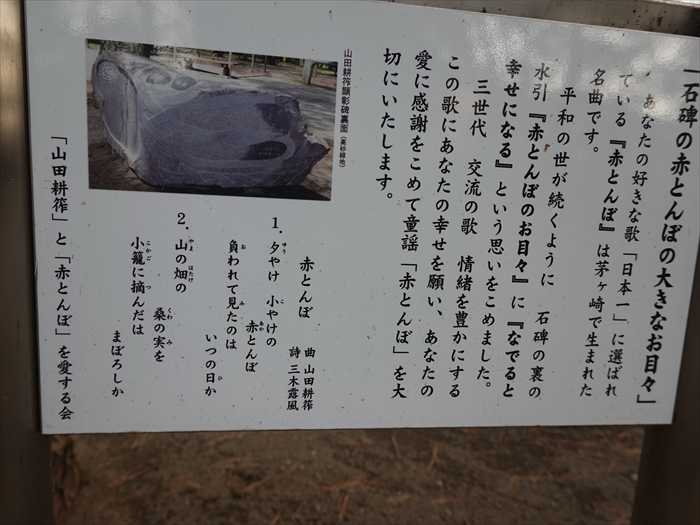

中海岸にあった「八大龍王神」を後にして、次に訪ねたのが同じく中海岸にあった 「中海岸神社」。中海岸4丁目にあった「中海岸自治会館」の隣にあった小さな神社。 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目1。  社号標石「中海岸神社」。  「由緒 御祭神 天照皇太神 寒川大明神 天照皇太神 明治四十年南湖松田好生氏別荘飛地に鎮座 昭和二十五年小島栄三郎氏が継承 昭和三十四年中海岸自治会の願いによりこの地に変遷 寒川大明神 初代自治会長望月菊太郎らによる勧請 昭和三十七年十月二十ニ日御神殿に合妃奉る。以上 行事 一、元旦祭 元旦 一、氏子祭 六月 一、濱降祭 七月 一、例大祭 十月 一、七五三 十一月」  正面に「社殿」。  近づいて。  扁額「中海岸神社」。  石積みの台座の上に社殿が鎮座。  見事な彫刻で覆われた「中海岸神社」👈リンク の「社殿」。  そして「サザン通り」に向かって進む。 左手にあったのが「茅ヶ崎サザン神社」。 この日は残念ながらシャッターが閉じていた。 「神社が閉まっている時でも楽しめるように、「シャッターアート」👈リンクを [Ryu]さんに 描いていただきました。烏帽子岩をモチーフにした、思わず微笑んでしまうアート」と ネットより。 この日は閉まっていたので、次回に再TRYすることにし、次の目的地に。  右に曲がり「サザン通り」に出ると「サザン通り まち歩きマップ」があった。 「サザン通り」はサザンオールスターズのボーカル・桑田佳祐の出身地であることから 1999年に命名。  現在地。  「サザン通り」を進む。  左手に割烹旅館「阿部浅別館」。  そして正面に「図書館」の文字が現れた。  奥に進むと「美術館搬入口」があった。  「美術館入口」に向かって進む。  左手に「高砂(たかすな)緑地」の入口。  「高砂緑地の歴史 この地は高砂緑地(たかすなりょくち)といいます。その名前の由来は、かってこの付近に 砂山があって「高砂」と呼ばれていたこと、この地は小字が「上高砂下」であることによります。 明治30年代に、この地の一画に、新派劇の俳優で当時有名だった川上音二郎・貞奴夫妻が別荘を 設けました。市内の小和田に別荘を設けた九代目市川団十郎を慕ってのことと伝えられています。 今も緑地の中にある石の井戸枠が音ニ郎の別荘にゆかりのものといわれています。 大正8年(1919)、音ニ郎の別荘地だった所を含めて、付近一帯を実業家 原安三郎が別荘とする ために購人し、松籟荘と名づけました。原は昭和6年(1931)、敷地内に新しく主屋を建て、翌7年 に廻遊式の日本庭園やその他の建物をつくりました。主屋は本造2建、延床面積347.43m2の 南ヨーロッパ風建物でした。主屋の設計にあたったのは石井義弘ですが、原の個性が随所に 見られたといもれています。 松籟荘は、戦後しばらく占領軍に接収され、そのとき主屋は一部を改造されたりしましたが、後に 貴重な近代洋風建築物として、またすぐれた別荘建築として高く評価されました。 茅ヶ崎市は、松籟莊を、昭和59年( 1984)に購人し、同年高砂緑地として公開しました。 主屋は老朽化のため取り壊されました。 また、平成3年(1991)、茅ヶ崎市は緑地の一画に茶室を建て松籟庵と名づけ開放しています。」  「松籟庵」への入口門。  「春の野点」案内のポスター。 野点(のだて)とは、屋外で茶または抹茶をいれて楽しむ茶会のこと。特に茶道において戸外で 茶を点てる(たてる)ことをこのように呼ぶが、茶道など日本古来の様式にしたがっている 場合には一律にこのように呼ばれ、屋内での茶道では重視される細かい作法が簡略化された 気安い催しの場合もあるのだと。  日本庭園内にあった「三重塔」。 奈良薬師寺の三重塔を模した十分の一サイズの小塔。 裳階が有るので五重塔にも見えたが。  近づいて。  大きな石灯籠。 造園に際して原安三郎氏と親交のあった政財界の人々から贈られたものといわれ、姿・大きさの 異なるたたずまいが庭園に興趣を添えていたのであった。  日本庭園には池も。  そして日本庭園の一角に建てられた茶室・書院が「松籟庵(しょうらいあん)」。 高砂緑地の一帯は、オッペケペー節で一世を風靡した人気新劇俳優の川上音二郎・貞奴夫妻 が明治35年頃に住まいを構え、「萬松園」と名付けた。緑地の中に今も残る石の井戸枠は、 川上別荘のものと伝えられている。 大正時代になると、財界で活躍した原安三郎氏(元日本火薬株式会社会長)の別荘「松籟荘 (しょうらいそう)」となり、南欧風の洋館や日本庭園を持つ、茅ヶ崎でも有数の別荘地として 知られるようになった。 昭和59年、敷地を茅ヶ崎市が購入し、往時の別荘地の景観を良く残す緑地公園として市民に 広く公開されるようになった。 南側から茶室・書院・「松籟庵」を見る。  「茶室・書院・「松籟庵(しょうらいあん)」の見取り図。  【https://www.chigasaki-shouraian.jp/chashitsu/】より 平成元年、岩田孝八氏(スーパーマーケットチェーン「長崎屋」の創設者)の母上が 亡くなられた折りに、「生前の70年間、茅ヶ崎市にお世話になったお礼に、末永く茅ヶ崎に 残る有形物を」と1億円を市に寄贈されたことをきっかけに建設することとなり、あわせて 日本庭園の整備も行い、平成3年の文化の日に開館した。 建物は、茶室と書院を渡り廊下で結ぶつくりで、茶室は京都にある裏千家の代表的な茶室である 「又隠(ゆういん)」(国指定重要文化財)を、書院は表千家不審菴の「松風楼」を写しており、 茶事を行うことができる本格的な施設。 西側にある玄関方向に廻り込んで。  日本庭園は、旧原別荘(松籟荘)時代に作られた庭園をそのまま生かしている。 廻遊式の純日本庭園で、泉池・築山・石橋・梅林などが配され、築山の頂きには、 庭園の周囲に広がる松林とも巧みに調和が図られ、見事な景観を作り出していた。  梅の老木も今年の花を終わらせて、静かに佇んでいた。  松林の中に木道が設置されていた。  木道を歩く。  「高砂緑地」にある「平塚らいてうの碑」。彼女も一時期茅ヶ崎に住んでいたと。 「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった」 大正時代になると、さまさまな職業に女性が進出したが、職唱ての女性の地位は低く、男性本位の 社会は変わらなかった。そんな中、自己を主張して自立を宣言する女性たちが現れる。 平塚らいてう(らいちょう)は、19 1 1生、2 5歳の時に青鞜(せいとう)社を設立し、女性による 女性の為の文芸誌「青鞜」を創刊。創刊号の巻頭の辞には、この言葉があったと。 「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である。他に依って生き、 他の光によって輝く病人のような芦白い顔の月である」と。 青鞜には「女性よ、目覚めよ」の呼びかけに共唱した若い女性たちが次々に加わり、 女性解放運動をリードした。1 9 1 9生、市川房枝らと新婦人協会を結成し、女性の政治活動の 自由を要求していった。第ニ次世男大戦後は、婦人運動に加えて、反戦・平和運動にも参加し、 1 9 7 1生に8 5歳で亡くなるまて、情力的に活動を続けた と。  「平塚らいてう 一八八六~一九七一 東京に生まれ日本女子大学に学ぶ。一九一一年の青鞜創刊の辞「元始、女性は実に太陽であった」 は日本女性初の人間宣言として後世に伝わる。 大正期に新婦人協会をおこし、女性に禁じられていた政治への一歩をひらく。 第二次世界大戦後も女性解放 世界平和の初心を貫く生涯の伴侶奥村博史と南湖の地でめぐりあい 茅ヶ崎を「愛のふるさと」と偲んだ らいてう を想いこの碑を建立す」  そして「高砂緑地」内にあった「茅ヶ崎美術館」へ。 丘の上にたつ、「茅ヶ崎美術館」の建物は、茅ヶ崎らしさを感じさせる松を抜ける潮風、 明るい太陽、軽やかに浮揚するイメージをもとに造られ、とびたつ鳥の翼のような屋根が 特徴的である。  緑地に面したエントランスホールは、松の豊かな緑とたくさんの光がはいるように ひらかれ、そこではときに音楽家たちによるミニコンサートを聴くことができるとのこと。 地階から地上2階までの3層構造の建物は、必要に応じて自然光を取り込めるよう随所に 仕掛けがなされ、明るく開放的な空間となっている。  しかし、この日は「休館日」であった。  「高砂緑地」の散策を続ける。松林の中には四阿(あずまや)も。  詩人「八木重吉」の碑。 「蟲(むし) 蟲が鳴いてる いま ないておかなければ もう駄目だというふうに鳴いてる しぜんと 涙がさそわれる」 「東京府南多摩郡堺村(現在の東京都町田市相原町)に生まれる。 神奈川県師範学校予科(現在の横浜国立大学)を経て東京高等師範学校の英語科を卒業。 英語教員を長年務めた。 この神奈川県師範学校在学時より教会へ通いだすようになり、1919年、駒込基督会において、 富永徳磨牧師から洗礼を受けた。 1922年、島田とみと結婚後、詩作に精力的に打ち込み、1923年はじめから6月にかけて、自家製の 詩集を十数冊編むほどの多作ぶりであった。 1925(大正14年)刊行詩集としては初となる「秋の瞳」を刊行。雑誌や新聞に詩を発表するように なったが、翌年には体調を崩し、結核と診断される。 茅ヶ崎において「東洋一」のサナトリウムと称せられた南湖院での療養生活に入り、そのため 転居した茅ヶ崎の十間坂に居を構えて、第二集「貧しき信徒」を制作したものの、出版物を見る 事なく、翌年29歳で死去した。 5年ほどの短い詩作生活の間に書かれた詩篇は2,000を超える。現在、茅ヶ崎市美術館前の 高砂緑地には、蟲という題の詩が石に刻まれ、彼をしのんでいる。」とネットから。  「八木重吉 一八九八~一九ニ七 八木重吉は明治三十一年東京府南多摩郡堺村(現町田市相原町)に生まれ神奈川県師範学校 東京高等師範学校を卒業後兵庫県御影師範學校千葉県東葛飾中学校(現東京葛飾高等学校)」で 教師をした。結核を患い茅ヶ崎の南湖院に入院の後、町内の十間坂(現茅ヶ崎市共恵)で自宅療養 し昭和ニ年十月二十六日、二十九歳で生涯を閉じた茅ヶ崎に療養中、次のことばが「ノオト」に 記されていた。 あの浪の音は、いいなあ 浜へいきたいなあ 詩人八木重吉は氏の生涯に三千有余の詩を遺したと言われている。生前刊行した詩集に『秋の 瞳』がある。この記念碑の「蟲」は『貧しき信徒』に収められている。」  「赤とんぼ 作曲の街 晴朗な湘南茅ヶ崎の大氣 南湖の居にて 山田耕筰記」碑。  「山田耕筰作曲 赤とんぼの碑 山田耕筰は、大正15 (1926)年に当時の茅ヶ崎町南湖に移り住んだ。 昭和2 (1927)年1月29日には、のちに日本の歌百選にも選ばれた童謡「赤とんぽ」を作曲した。 その他にも、ここ茅ヶ崎の地で「この道」「あわて床屋」「砂山」など数々の名曲を作曲し 「童謡百曲集」を刊行した。そのあとがきには、「晴朗な湘南茅ヶ崎の大気」 「松翠香る茅ヶ崎の砂丘」と記している。 まさに"茅ヶ崎の穏やかな自然砂丘にたわむれる愛児らと心ゆくまで過ごした家族愛あふれる 豊かな時”が作曲意欲の源となったのである。 明治・大正・昭和にかけて西洋音楽の創始者・開拓者として、日本の音楽文化発展に絶大な 昭和31 (1956)年には、音楽家として初めて文化勲章を受章した。」功績を残し「日本音楽の父」と讃えられた。  「「石碑の赤とんぼの大きなお目々」 あなたの好きな歌「日本一」に選ばれている『赤とんぽ』は茅ヶ崎で生まれた名曲です。 平和の世が続くように石碑の裏の水引『赤とんぼのお目々』に『なでると幸せになる』という 思いをこめました。 三世代 交流の歌 情緒を豊かにするこの歌にあなたの幸せを願い、あなたの愛に感謝をこめて 童謡「赤とんぼ」を大切にいたします。 赤とんぼ 曲 山田耕筰 詩 三木露風 1.夕やけ 小やけの 赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か 2.山の畑の 桑の実を 小籠に摘んだは まぼろしか」  「川上音二郎別荘の井戸枠」。  「川上音二郎別荘の井戸枠 明治30年代、この地の一画に、新派劇の俳優で、当時有名だった川上音ニ郎・貞奴夫妻が別荘を 設けした。高砂緑地内の井戸枠は音ニ郎の別荘ゆかりのものと言われています。 【井戸枠の概要】 幅84cmx奥行84cm x高さ54cm 石質:花崗岩」  「川上音二郎・貞奴邸跡の記念碑」。 アルミ?でできた「川上」の文字を、アクリル板で挟み、台座に対して斜めに建てるという、 斬新なデザイン。  「川上音二郎・貞奴」の姿が埋め込まれていた。  「2011年9月10日 建立 川上音ニ郎没後100年・川貞奴生誕140年 記念事業実行委員会」  そして「高砂通り」にあった「茅ヶ崎美術館」案内板。  「ふしぎなせかい」開催中と。  「茅ヶ崎市美術館の収蔵品の中から、一目で非現実的、ふしぎと思える作品や、普通のようでも よく見るとふしぎな作品などを選んで展示。果てしなく広がる風景、変わった描き方や変わった 人物たちなど、絵画の「ふしぎなせかい」を通じて、作者、そして見る者の想像力という 「ふしぎ」に改めて触れよう。」とネットから。 原良介(by a forest) 2012。  「美術館・松籟庵」高砂緑地マップ。  入口の門柱には「松籟荘」の表札が確認できた。  反対側には「茅ヶ崎東海岸一の三」と。  高砂通りを引き返し再び「高砂緑地」入口を見る。  「高砂緑地」の北側隣にあったのが「茅ヶ崎市立図書館」。  その先左手奥にあったのが「カトリック茅ヶ崎教会」。  「カトリック茅ヶ崎教会 戦場ーそこでは、自然が慈悲深く地上の傷を癒していますが、 神よ、私の祈りを聞き、世界にあなたの「永遠の平和」を与えてください。人間の憎悪と敵意の歴史を消し去ることはできません。 ヨハネ・バウロⅡ世」と。  そしてJR茅ヶ崎駅に到着。  「茅ヶ崎駅南口」。  そしてJR東海道線、小田急線で地元の駅に到着。 地元の駅の通路からこの日の夕日を見る。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.20 05:58:51

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|