「前鳥神社」の散策を続ける。

西側入口にあった朱の鳥居。

掲示板。

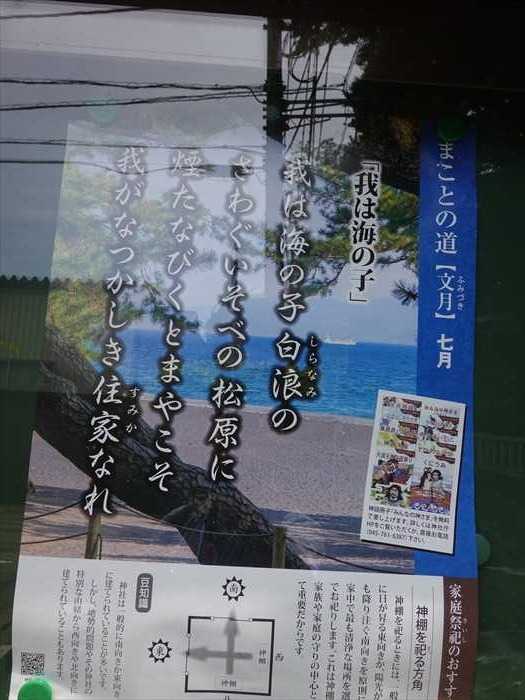

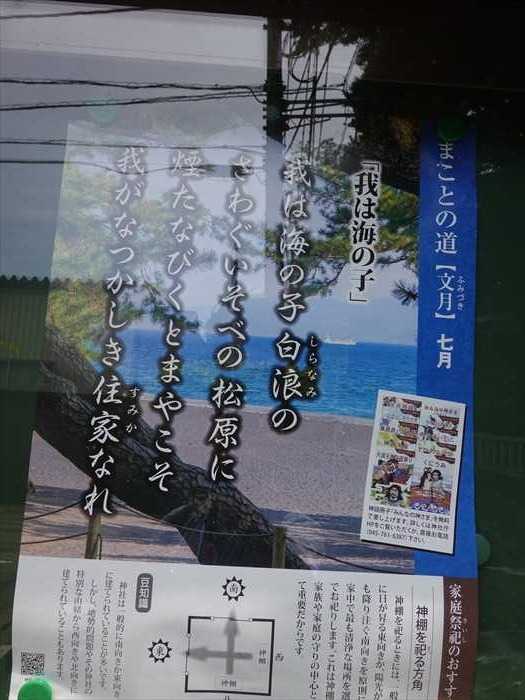

「まことの道【文月】七月

『

我は海の子

』👈リンク

我は海の子 白波の

さわぐいそべの 松原に

煙たなびく とまやこそ

我がなつかしき 住家(すみか)なれ」

『我は海の子』は、1914年(大正3年)刊行の「尋常小学唱歌」第六学年用に掲載された

文部省唱歌。

歌詞は、文部省の懸賞募集に応募した鹿児島市出身の宮原晃一郎(1882-1945)の詩が

採用された。鹿児島市の祇園之洲公園には歌碑が建てられている。

歌詞は全部で七番まであるが、今日歌われるのは一般的に三番まで。明治後期の詩人による

作品だけあって古めかしい表現が多いのだと。

西門の社号唐「相模國十三坐之内 前鳥神社」。

社号は「左喜登利」 「前鳥」「前取」など色々な表記があるのだと

新倉新右衛門が「お伊勢参り」の参拝記念に鏡智院住職證如の代に 奉納した と。

「相模國十三坐」は下記であると。

平安時代の「延喜式」という書物に、重要な行事の際、調停や土地の長官から祝いの使者が向けられる

全国の神社名が記載されている。醍醐天皇延喜5(905)年に編集を始め、延長5(927)年完成し、当時

全国に3132座2862社、相模国は十三神社社名が登載されている。いずれの社も千年以上の歴史をもつ

古社である。

|

| 項番 | 神社名 | 所在地 |

| 1 | 有鹿神社(あるか) | 海老名市上郷2791 |

| 2 | 石楯尾神社(いわたてお) | 相模原市緑区名倉4524 |

| 3 | 宇都母知神社 | 藤沢市打戻2661 |

| 4 | 大庭神社 | 藤沢市稲荷997 |

| 5 | 大山阿夫利神社(おおやまあふり) | 伊勢原市大山12 |

| 6 | 小野神社 | 厚木市小野428 |

| 7 | 川勾神社 | 中郡二宮町山西2122 |

| 8 | 前鳥神社 | 平塚市四之宮4-14-26 |

| 9 | 寒川神社 | 高座郡寒川町宮山3916 |

| 10 | 寒田神社(さむた) | 足柄上郡松田町松田総領1767 |

| 11 | 高部屋神社(たかべや) | 伊勢原市下糟屋2202 |

| 12 | 比々多神社 | 伊勢原市三ノ宮1472 |

| 13 | 深見神社(ふかみ) | 大和市深見3367 |

狛犬(右)。

狛犬(左)。

西門の鳥居の扁額は「前鳥神社」。

そして境内に戻り、正面に「拝殿」を見る。

「手水舎」。

蘆簾(あしすだれ)の屋根の日陰の中で、風鈴の音が心地よかった。

この句碑には多く(45句以上)の俳句が刻まれていた。

「上部の文字は「句史」ではないかと。

最後に同想会と刻まれており、多くの句が2段に刻めれているので、俳句グループが

自分たちの歴史という意味で「句史」としたのでは」といつもの学友から。

お神籤結び所。

近づいて。

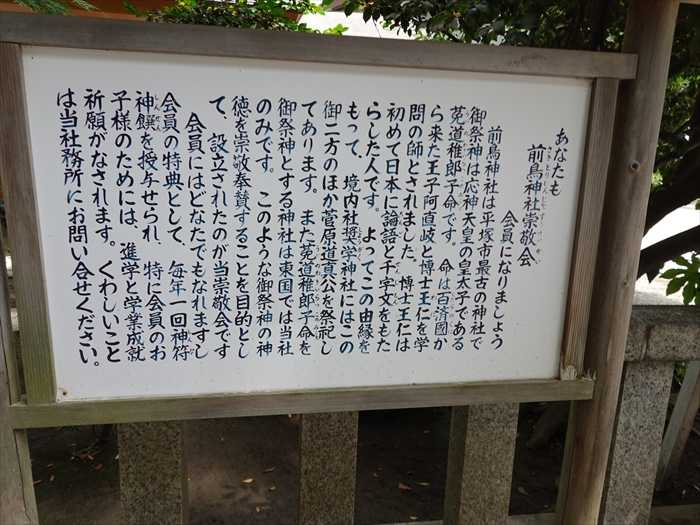

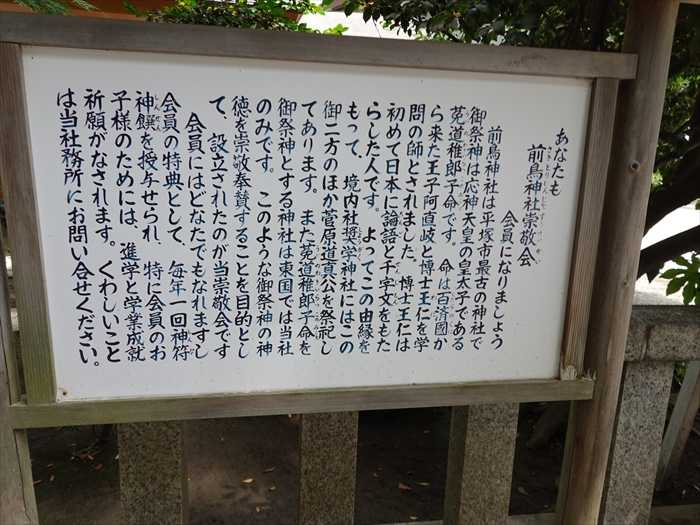

「あなたも前鳥神社崇敬会会員になりましょう」と。

「拝殿」。

- 修学・学問の神さま。 我が国で初めて中国からの典籍を学ばれました。

- 活動と福禄の神さま。 明治期に村内の日枝神社を合祀しました。

- 火難除けと安全守護の神さま。 東征の折り、当地にて身を憩われました。

- 以上三柱の神さまをあわせて「前鳥大神」と称し、この御祭神の御神徳を慕い広く

- 関東一円より、信仰を集めている と。

前鳥大神(菟道稚郎子命)は、第十五代応神天皇の皇太子です。

当時、百済から来朝していた阿直岐(あちき)から帝王への道を学ばれた後、博士王仁(わに)を

師として学問の道をひらかれた。

論語や千字文などの漢籍をわが国で最初に学ばれた方でもある。このことから、古くより

修学の神、学問の神、就職の神として広く尊崇されている。

また命は、帰化した渡来人技術者を篤く庇護し、産業技術の導入を計られ、日本の農業・

土木建築等の急速な発展をなされた。

さらに、その俊秀の誉れから、皇太子と定められたが、兄大鷦鷯命(おほさざきのみこと、

後の仁徳天皇)と皇位を譲り合い、ついには兄君をたてて自らはお隠れになった。

この「謙譲の美徳」は、古今に関わらず範とされている。

なお菟道稚郎子命を祭神として祀る神社は極めて稀である と。

拝殿の扁額は「佐喜登利神社」と。

『前鳥神社 御由緒』によれば、江戸時代まで社号を「左喜登利」「埼取」「前取」など色々

用いてきたが、現在は『延喜式神名帳』に基づき「前鳥」の社名を用いているのだと言う。

現在も拝殿内の扁額には上の写真の如く「左喜登利神社」、西鳥居前の社号石碑では「前取神社」

の表記が使用されているのであった。

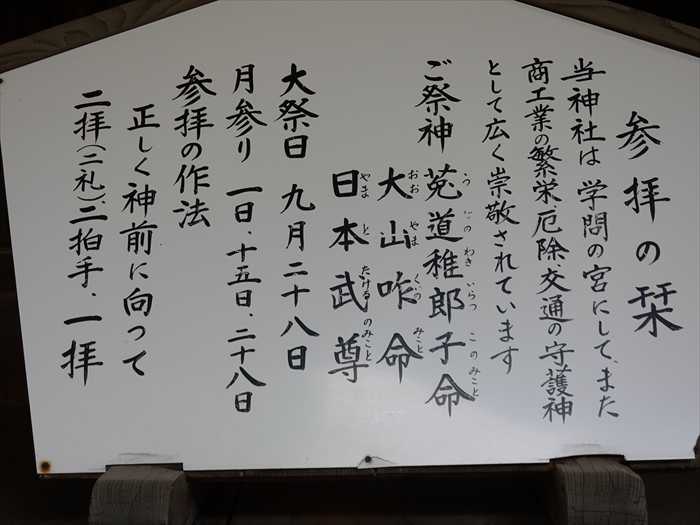

「参拝の栞

当神社は学問の宮にしてまた商工業の繁栄、厄除、交通の守護神として広く崇敬されています。

御祭神 ・菟道稚郎子命(うぢのわきいらつこのみこと)

・大山咋命(おおやまくいのみこと)

・日本武尊(やまとたけるのみこと)

大祭日 九月二十八日

月参り 一日、十五日、二十八日

参拝の作法

正しく神前に向かって二拝(二礼)二拍手、一拝」

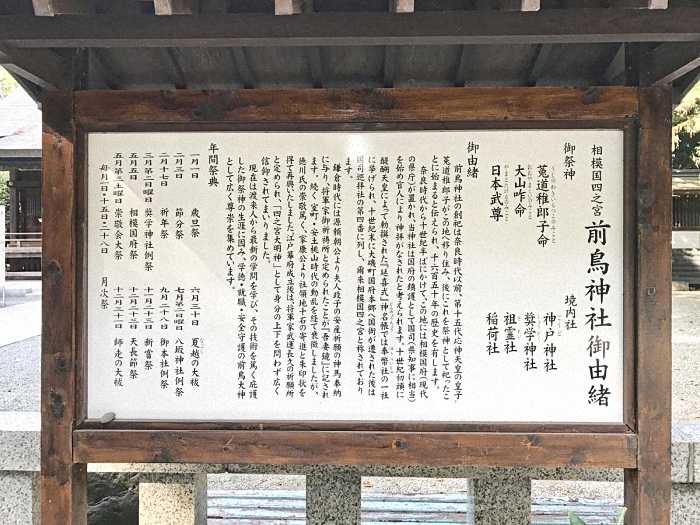

「相模国四之宮 前鳥神社御由緒

御祭神

菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)

大山咋命(おおやまくいのみこと)

日本武尊(やまとたけるのみこと)

境内社

神戸神社(ごうどじんじゃ)

奨学神社

祖霊社

稲荷社

御由緒

前鳥神社の創祀は奈良時代以前、第十五代応神天皇の皇子菟道稚郎子がこの地へ移り住み、後に

これを祭神として祀ったことに始まると伝えられ、千六百五十年の歴史を有します。

奈良時代から十世紀半ばにかけて、この地には相模国府(現代の県庁)が置かれ、当神社は国府の

鎮護として国司(県知事に相当)を始め官人により神拝がなされたと考えられます。十世紀初頭に

醍醐天皇によって勅撰された「廷喜式」神名帳では奉幤社の一社に挙げられ、十世紀末に大磯町

国府本郷へ国衙が遷された後は、国司巡社の第四番に列し、爾来相模国四之宮と称されており

ます。

鎌倉時代には源頼朝公より夫人政子の安産祈願の神馬奉納に与り、将軍家御祈祷所と定められた

ことが「吾妻鏡」に記されます。続く室町・安土桃山時代の動乱を経て衰微しましたが、

徳川氏の崇敬篤く、家康公より社領地十石の寄進と朱印状を得て再興いたしました。江戸慕府

成立後は、将軍家武運長久の祈願所と定められ、「四之宮大明神」として身分の上下を問わず

広く信仰されてまいりました。

現在は渡来人から最新の学問を学び、その技術を篤く庇護した御祭神の生涯に因み、学徳・就職・

安全守護の前鳥大神として広く尊崇を集めています。

年間祭典

一月一日 歳旦祭 二月三日 節分祭 二月十七日 祈年祭 三月第二日曜日 奨学神社例祭

五月五日 相模国府祭 五月第三土曜日 崇敬会大祭 六月三十日 夏越の大祓

七月第二日曜日 八坂神社例祭 九月二十八日 御本社例祭 十一月二十三日 新嘗祭

十二月二十三日 天長節祭 十二月三十一日 師走の大祓

毎月一日・十五日・二十八日 月次祭」

「拝殿」の左側奥には「神輿堂」があったがピンボケ。

神輿をネットから。

「神符授与所」。

近づいて。

境内の右手にあった「奨学神社」。

近づいて。

百済の王子であった阿直岐(あちき)と王仁(わに)博士、そして菅原道真を祀っている。

阿直岐は菟道稚郎子命が皇太子時代に帝王学を学んだ人物。王仁博士からは中国の書籍を

学んでいる。菅原道真は言わずと知れた学問の神様。よって、この奨学神社には学問の神様が

3柱も祀られているのだ。受験生や資格の取得を目指している方には心強いばかり。

そして奨学神社の中には沢山の達磨。この達磨は受験・就職のお守りとなるために、ここで

お供え・祈願されているのだ と。

内陣には奉納された多くのダルマが並んでいた。

志望校に合格した際は願い主の名札をつけて奨学神社にお供えするのだと。

扁額「奨學神社」。

本殿の前に「幸せの松」と呼ばれる松があった。

幹はそれほど太くはなかったが。

「幸せの松

この松の木は稀に四本の葉をつけた松葉が見つけられます

いつの頃よりか「しあわせの松」と呼ばれ、この四合わせの松を身に付けると

運が開け幸運を招くと伝えられています。」

通常、松葉は三本で一つの葉となっているが、この松は稀に四本が一つになっている葉が

あると。四本葉の松の葉をネットから。

「天祖参神」碑。

古事記に伝えられている天祖三神を称えた碑。

天祖大御神 : 伊勢の皇大神宮にお祭り申し上げ、「これ祖、これ宗、尊きこと並びなし」と

たたえられた、諸神の本源の神様で、明るい(鏡)、円満な(玉)、

強い(剣)心を持って暮せとお教えになりました。

稲荷大神 : 衣、食、住の祖神で、すべての産業の守り神、又福徳開運成就の神とあがめられ、

京都、伏見の稲荷大社から、明和年間にお迎えしました。

北野大神 : 詩歌、筆道に秀でられた、菅原道真公をお祭りし、学問、文芸の道に御神威が高く、

特に入学祈願の方が数多く御恵をいただいております。

「絵馬掛所(えまかけどころ)」

神戸神社(ごうどじんじゃ)。

天照大御神をお祀りする神明神社、須佐之男命をお祀りする八坂神社の二社をお祀りする神社。

農業、諸業繁栄、厄除、防災招福の神様 と。

「弟橘比命(おとたちばなひめ)の碑」。

日本武尊のお后、弟橘比命が尊を救うべく入水した際に詠まれた歌の碑。

碑文には

「

日本武尊之后 弟橘比命之御歌

佐泥佐斯 佐賀牟能遠怒邇 毛由流比能 本那迦邇多知氐 斗比斯岐美波毛」

「さねさし 相模の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも」

【ああ、相模の野原で火に囲まれた時、火中に立って私を気遣ってくださった(愛しい)あなた。

(どうかご無事でありますよう。)】と。

「神楽殿」。

「社務所・研修所」。

「社務所・研修所」。

この建物で挙行される結婚式・「神前式」のポスターであろう。

「拝殿」と「神符授与所」を振り返る。

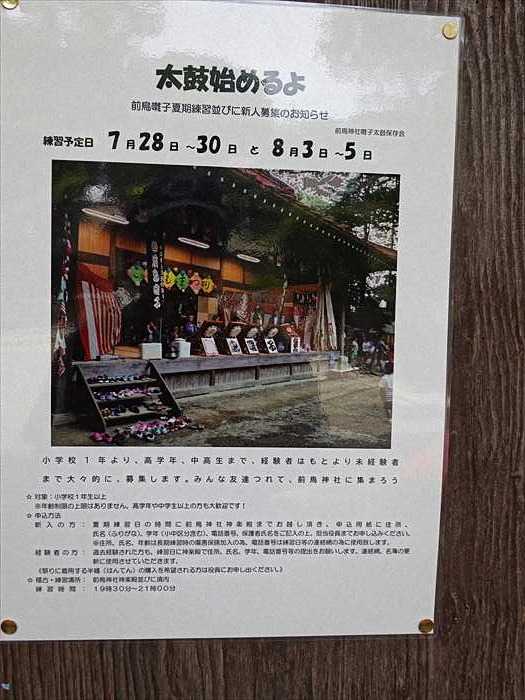

「太鼓始めるよ」の案内。

「

前鳥囃子」👈リンク 夏季練習並びに新人募集のお知らせ。

「拝殿」と「幸せの松」を振り返る。

そして西門から出て「西国四国供養塔」に向かう。

右手に「西国四国供養塔」の社があり中には石仏が鎮座。

神奈川県平塚市四之宮4丁目13−24。

台座には「秩父 坂東 西国四国供養塔」と。

江戸時代後期に、四国八十八ヶ所、西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父三十四ヶ所を

巡礼してきた人たちが記念に建てたもので、一緒に行けなかった村人も、この巡拝塔をおがむ

ことで、お参りしたのと同じ効力があると考えられていたとのこと。

中には歴史を感じる石仏のお姿が。

・・・

もどる・・・

・・・

つづく・・・