|

|

|

カテゴリ:花

ナビに従い「小室山公園駐車場」に到着し、「小室山つつじ園」の散策開始。

「小室山」の山麓に広がる「つつじ園」には約35,000平方メートルにおよぶ園内に40種類・ 約10万本ものつつじが植えられているとのこと。 残念ながら、この日は既に花のピークは過ぎていた。 ネットによると10日前の4月15日(土)前後が満開のようであった。  ウィキペディアによると 「ツツジ(躑躅、映山紅)は、ツツジ科の植物であり、学術的にはツツジ属(ツツジ属参照)の 植物の総称である。ただしドウダンツツジのようにツツジ属に属さないツツジ科の植物にも ツツジと呼ばれるものがあるので注意が必要である。 主にアジアに広く分布し、ネパールでは国花となっている。日本ではツツジ属の中に含まれる ツツジやサツキ、シャクナゲを分けて呼ぶ慣習があるが、学術的な分類とは異なる。 最も樹齢の古い古木は、800年を超え1,000年に及ぶと推定される。」

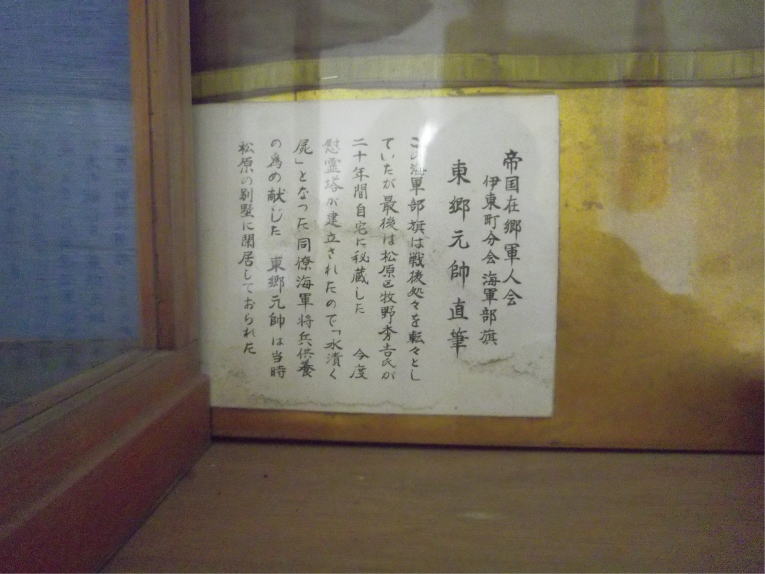

花の大きさ、雄蕊(おしべ)の数、葉の大きさ、開花時期に判りやすい違いがあるようだ。  花の色、ツツジの種類により開花時期が微妙に違うようであった。 サツキの名の由来は「旧暦の5月頃に花を咲かせるから」と見当が付きますが、ツツジの由来は よくわかっていないと。 ツツジは花が筒状になって、連なり続いて咲くことから『つつじ』となったという説もあると。 これは「オオムラサキツツジ」であっただろうか。 よく見かけるので、ただ「ツツジ」と言ったときにはオオムラサキツツジを指すことが多いのでは。  「ツツジ属の植物は低木から高木で、葉は常緑または落葉性で互生、果実は蒴果である。 4月の春先から6月の初夏にかけて漏斗型の特徴的な形の花(先端が五裂している)を数個、 枝先につける。また合弁花類である。 ツツジは「躑躅」と書くが、「見る人が足を止めるほど美しい」という言われに由来する。 「躑」と「躅」はいずれも、たちどまる、たたずむ、の意である。 ツツジ属の花の花弁には斑点状の模様が多く見られる。これは蜜標(ガイドマークとも)で 蜜を求める昆虫に蜜のありかを示している模様であることがよく知られている。 蜜標によって花に潜り込む昆虫による受粉ができるように雄蕊がついており、雌蕊の柱頭は 蜜標のある方に曲がっている。」と。 一度はツツジの花の蜜を吸った経験があるといった方も多いのでは。そういう自分も。  中心が濃いピンクのツツジ。名は?品種改良により造られたものか?  この辺りは既にエピローグへと。  向かいの斜面にも濃いピンクと薄いピンクのツツジが一面に拡がっていた。 階段を上る人の姿が。  ズームして。   濃いピンクと赤のコラボ。  振り返ると。   再び斜面を。  一面の赤は迫力満点であっただろうが。  ネットからピーク時の写真を。  自動車の走る道路沿いを。  道路沿いの左側にあったのが 「小室山 五俳人の句碑 小室山を詠む ●恋すてふ落暉追ひ落つ寒椿 恭子 『この歌は、恋愛の終わりと季節の移り変わりが対比され、哀切な雰囲気が描かれています。 寒い冬の椿が枯れ落ちる様子が、別れた恋人の追憶や寂しさを象徴しています。』 ●鄙ぶりのくれなゐ強き椿かな 茂雄 『この歌は、地味でありながらも美しく、厳しい環境でも力強く生き続ける椿の姿勢を 称えています。』 ●つつじ燃え伊⾖の近か富⼠親しうす 南畦 『この歌は、伊豆の地で見られる美しいつつじの花が、富士山の近くにあることで、さらに 魅力的に感じられることを詠んでいます。』 ●人語絶ゆるまて繚乱とつゝし燃ゆ 龍人 『この歌は、人々の言葉が絶えるほどの混乱や熱狂が交錯し、情熱的に咲き誇るつつじが 燃え盛る様子を詠んでいます。』 ●神々の襖をはづす五月富士 器」 『五月になると富士山の周辺で神々が舞い降り、神秘的な光景や出来事が繰り広げられる様子を 表しています。襖(ふすま)は障子や板戸のことであり、それを開くことで神々の存在が 明らかになるという意味合いです。 この表現は、五月の季節における富士山の神聖さや神秘性を象徴的に表現したものとして 使われます。また、文学や詩の中でも、五月富士の美しさや神秘性を表現する際に用いられる ことがあります。』 歌の文字の詳細は、文字の達人・師匠が教えて下さいました。 『』内はchatGPTに歌の内容を聞いてみました。  句碑「小室山を詠ふ」の説明碑 伊東市俳句連盟では伊東市文化協会の主催により例年伊東温泉つつじまつり俳句大会を開催して おりますが、本年第五回大会を迎えるに当りこれを記念して選者五先生の御染筆により句碑を 建立しました。 選者名 渡辺恭子 曲 水主宰 島村茂雄 笛 主宰 河野南畦 あざみ主宰 小笠原龍人 塔 主宰 神蔵 器 風 土主宰 副碑裏面 文字なし 昭和六一年四月」  階段の途中から振り返って。  ツツジやシャクナゲの花びらについているテンテンとした斑点模様。 「これは花の模様か?」、「何か意味があるのか?」 このツツジの花は、斑点模様が、上部にある1枚の花弁だけにくっきりついていたが。 ネットで調べてみると、 「これは昆虫に蜜のありかを知らせる、道しるべの「密標(みつひょう)」です。 ガイドマーク、ハニーガイド、ネクターガイドなどとも言われてます」と。 蜜標の付いている花びらの元は筒状に丸まっている。その奥に蜜腺があるのだ。 この薄ピンク色の花では蜜標がよく目立ちますが、赤や白色の花ではあまり目立ちません。 しかし、密標は人の目に感じられない紫外線を出してるとのこと。 紫外線は、ヒトの眼には感知されませんが、植物にやってくる昆虫たちの眼には感知される ことが分かっている と。  階段を頑張って上って行った。  そしてここでも振り返って。  ズームして。  下の写真と比較して下さい。  10日前には!!(ネットから)。 私の写真は▢の部分であるが。  階段を上りきって進むと前方に見えたのが、「小室山」と「小室山リフト」。  残念ながら、この日はこの写真の右側の「富士山」の姿は確認できなかったが。  天候と時期が良ければ・・(ネットから)。  更に丘の先には白い建物が姿を表した。  左手にあった石碑には 「みたまよ麗しくふる里にねむりたまえ」と。  「平和への道標(みちしるべ) 良い子の皆さん ここに祀られている方々は、皆さんの美しい故郷の山や川を守り日本の平和と豊かな暮らしを 願いながら、いくたびかの戦争の中でなくなられました。 今日の平和を思うとき、私たちは、ここに眠る方々を決して忘れません。 この尊い心を受け継ぎ感謝の心をもって一日一日を大切にしてください 合掌」  「戦歿殉難者慰霊塔」への参道坂道。 手前右手には「海軍の錨の墓標」が奉納されていた。  参道を進む。  「戦歿殉難者慰霊塔」。 戦争で命を落とした同市の戦没者計約1500人を慰霊するために1967年に建てられた と。 この慰霊塔の中に、「帝国在郷軍人会伊東町分会海軍部旗」があり、東郷平八郎元帥の直筆が 添えられているとのこと。  以下2枚の写真もネットから。 「帝国在郷軍人会伊東町分会海軍部旗」と「昭和八年八月 元帥伯爵 東郷平八郎」と書かれた直筆。  「帝国在郷軍人会 伊東町分会 海軍部旗 東郷元帥 直筆 この海軍部旗は戦後処々を転々としていたが最後は松原区牧野秀吉氏が二十年間自宅に秘蔵した。 今度慰霊塔が建立されたので「水漬く屍(みづくかばね)」となった同僚海軍将兵供養の為に(の) 献じた東郷元帥は当時松原の別墅に閑居しておられた。」  参道横の小高い丘の上にも石碑が。  「忠魂碑」。  「宇佐美忠霊顕彰会」と。  「宇佐美戰没殉難者之碑」。  ここには「航空隊のプロペラの墓標」が。  白のつつじ。 つつじの花には白以外の色があるのが通常であった。 白い花は、突然変異で白く咲いたものを改良したのが今の白い花のつつじであると。  ここにも「忠魂碑」  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.05.15 16:36:45

コメント(0) | コメントを書く

[花] カテゴリの最新記事

|