|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

「東渡船場」で「愛宕丸」から下船して、乗船した浮き桟橋(西渡船場)を振り返る。

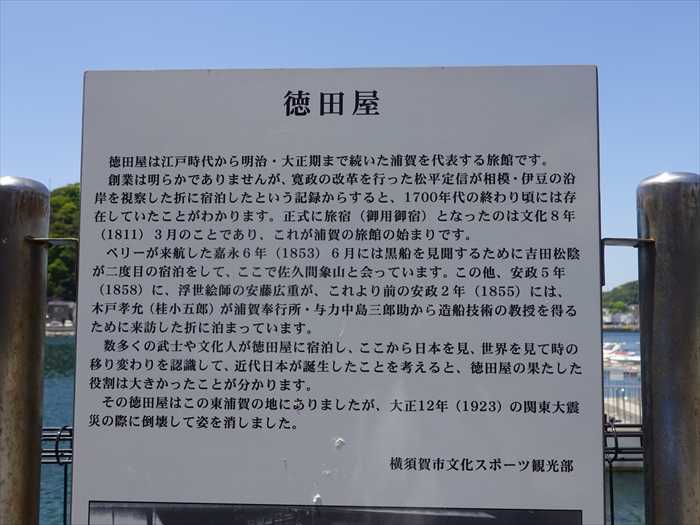

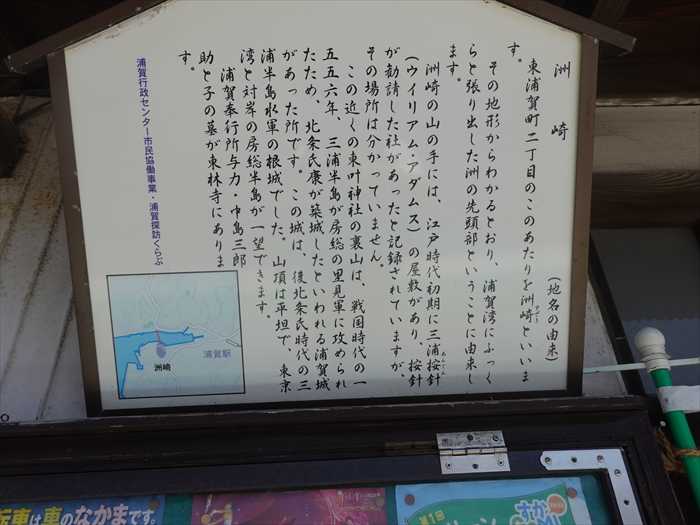

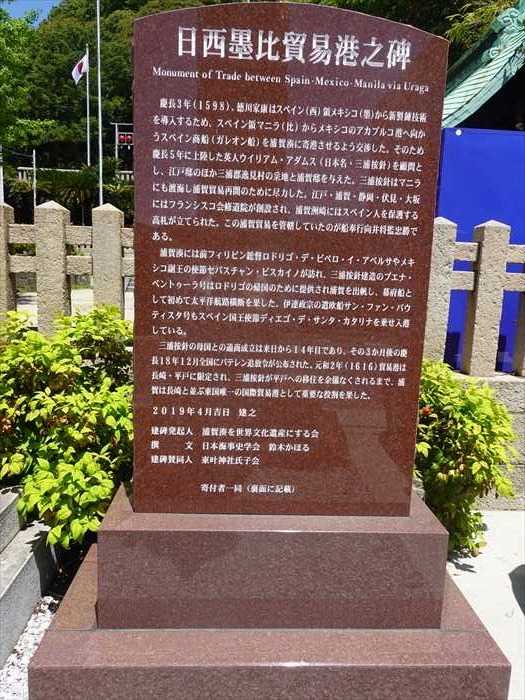

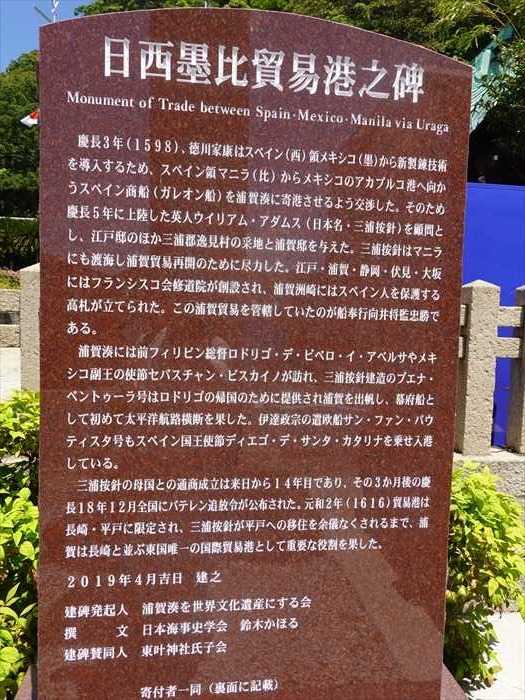

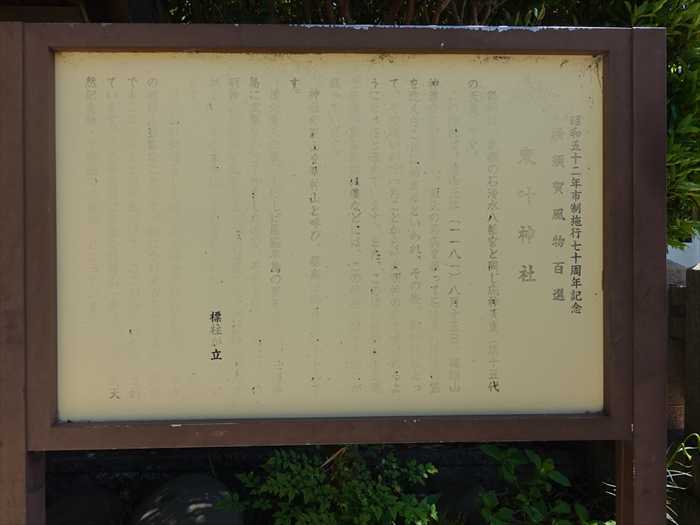

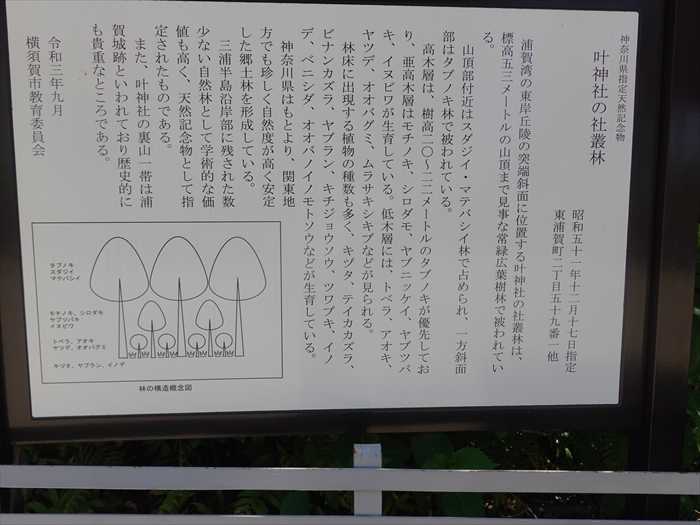

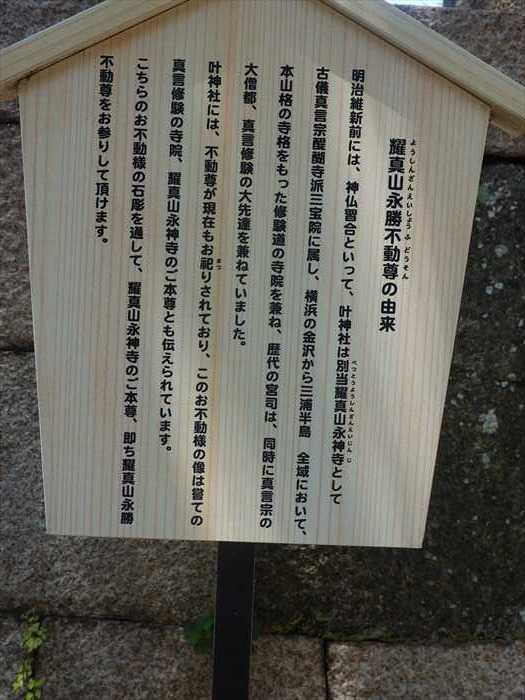

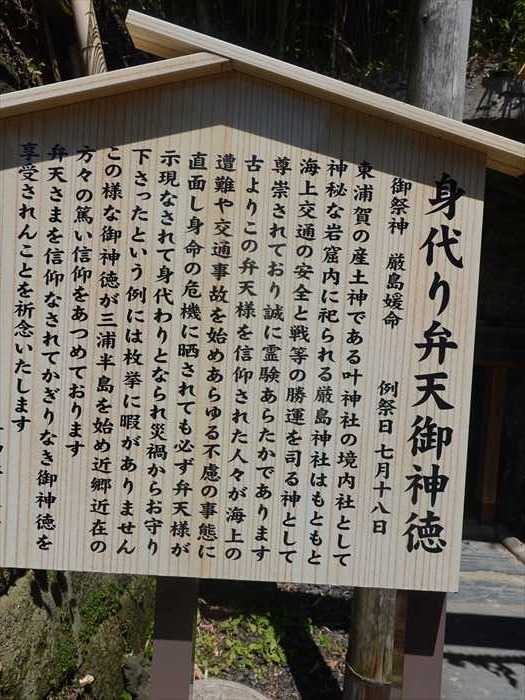

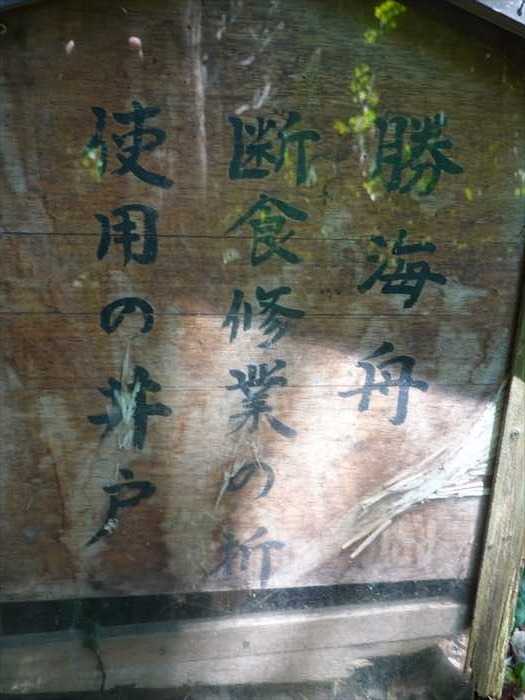

「東渡船場」の入口にも「浦賀の渡し」と。  入口の左側には石柱と案内板が。  「吉田松陰佐久間象山相会処(徳田屋跡)」 ここ、神奈川県横須賀市の「浦賀の渡し」付近にある旅館・徳田屋跡の石碑。 幕末の思想家・吉田松陰と佐久間象山が徳田屋で面会を行なった歴史的事実があるとのことで 「吉田松陰・佐久間象山 相会処(徳田屋跡)」と石碑に刻まれていた。  「徳田屋 徳田屋は江戸時代から明治・大正期まで続いた浦賀を代表する旅館です 創業は明らかではありませんが、寛政の改革を行った松平定信が相模・伊豆の沿岸を視察した折に 横須賀市文化スポーツ観光部」宿泊したという記録からすると、1700年代の終わり頃 には存在したことがわかります。 しかし、正式に旅宿(御用御宿)となったのは文化8年(1811)3月のことであり、これが 浦賀の旅館の始まりです。 ペリーが来航した嘉永6年(1853)6月には黒船を見聞するために吉田松陰が二度目の宿泊を して、ここで佐久間象山と会っています。これより前の、安政2年(1855)には、木戸孝允 (桂小五郎)が浦賀奉行所・ 与力中島三郎助に造船技術の教授を得るために来訪した折に 泊まっています。 数多くの武士や文化人が徳田屋に宿泊し、ここから日本を見、世界を見て時の移り変わりを 認識して、近代日本が誕生したことを考えると、徳田屋の果たした役割は大きかったことが 分かります. その徳田屋はこの東浦賀の地にありましたが、大正12年(1923)の関東大震災の際に倒壊して 姿を消しました。  「吉田松陰佐久間象山相会処(徳田屋跡)」はこの建物のあった場所に。 この建物は震災後に建てられた建物のようであった。  ネットからの下記の写真には、上記建物の前に石碑と案内板があったようだ。  「東渡船場」を振り返って、乗って来た「愛宕丸」を見る。  「東渡船場」入口近くに置かれていたこの象と女性像のモニュメントは?? 「東渡船場」近くにあった「ELMAR URAGA TERRACE CAFE」が客呼び用に置いたものか。  次の目的地の「東叶神社」に向かって南に進む。  左にあったのが「洲崎町内会館」。 横須賀市東浦賀2丁目11−20。  「州崎 (地名の由来) 東浦賀町2丁目のこのあたりを洲崎といいます。 その地形からわかるとおり、浦賀湾にふっくらと張り出した洲の先頭部ということに由来します。 洲崎の山の手には 江戸時代の初期に三浦按針(ウイリアム・アダムス)の屋敷があり、按針が 勧請した社があったと記録されていますが、その場所は分かっていません。 この近くの東叶神社の裏山は、戦国時代の1556年、三浦半島が房総の里見軍に攻められた 浦賀奉行所与力・中島三郎助と子の墓が東林寺にあります。ため、北条氏康が築城したといわれる浦賀城があった所です。この城は、後北条氏時代の 三浦半島水軍の根城でした。山頂は平坦で、東京湾と対岸の房総半島が一望できます。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探検くらぶ」  その先右手にあったのが「新井町内会」と書かれた建物。 横須賀市東浦賀 2-20-1。  この倉庫は?民家のものか?  そして正面に「東叶神社」の境内が現れた。  「現在地」はここ。  「浦賀湾」方向に廻り込むと「叶神社」案内板が。 「叶神社 祭神 應神天皇(誉田別命) 由緒 養和元年(一一八一)辛丑年八月十五日京都高雄山神護寺僧文覚祈願奉勅命石清水八幡宮ヲ 勧請ス 夫ヨリ文治二年丙午年源頼朝公一事創業ノ際願意成就ノ意ニ基キ叶大明神ト尊称シ奉ル 叶神社 祭事 一月一日 歳旦祭(さいたんさい) 二月節分 節分祭(せつぶんさい) 二月十七日 春祭(祈念祭) 六月三十日 大祓式(おおはらえしき) 七月十八日 身代り弁天例祭 九月十五日 例大祭 十一月二十二日 秋祭(新嘗祭) 十二月三十一日 大祓式 東 叶神社々務所」  参道正面入口。  社号標石「叶神社」。  「日西墨比貿易港之碑」  「日西墨比貿易港之碑👈️リンク Monument of Trade between Spain・Mexico・Manila via Uraga 慶長3年(1598)、徳川家康はスペイン(西)領メキシコ(墨)から新製錬技術を導入するため、 スペイン領マニラ(比)からメキシコのアカプリコ港へ向かうスペイン商船(ガレオン船)を 浦賀湊に寄港させるよう交渉した。そのため、慶長5年に上陸した英人ウイリアム・アダムス (日本名・三浦按針)を顧問とし、江戸邸のほか三浦郡逸見村の采地と浦賀邸を与えた。 三浦按針はマニラにも渡海し浦賀貿易再開のために尽力した。江戸・浦賀・静岡・伏見・大坂には フランシスコ会修道院が創設され、浦賀洲崎にはスペイン人を保護する高札が立てられた。 この浦賀貿易を管轄していたのが船奉行向井将監忠勝である。 浦賀湊には前フィリピン総督ロドリゴ・デ・ビペロ・イ・アベルサやメキシコ国王の使節 セバスチャン・ビスカイノが訪れ、三浦按針建造のブエナ・ベントゥーラ号はロドリゴの帰国の ために提供され浦賀を出帆し、幕府船として初めて太平洋航路横断を果たした。 伊達政宗の遣欧船サン・ファン・バウティスタ号もスペイン国王使節ディエゴ・デ・サンタ・カタリナ を乗せ入港している。 三浦按針の母国との通商成立は来日から14年目であり、その3ヶ月後の慶長18年12月全国に バテレン追放令が公布された。元和2年(1616)貿易港は長崎・平戸に限定され、三浦按針が 平戸への移住を余儀なくされるまで、浦賀は長崎と並ぶ東国唯一の国際貿易港として重要な役割を 果した。 2019年4月吉日 建碑発起人 浦賀湊を世界文化遺産にする会 撰 文 日本海事史学会 鈴木かほる 建碑賛同人 東叶神社氏子会 寄付者一同(裏面に記載) 施 工 石平石材店 <注>裏面」  右手に「手水場」。  その脇にあった 「昭和五十二年市制施行七十周年記念 横須賀風物百選 東叶神社 祭神は、京都の石清水八幡宮と同じ応神天皇(第15代の天皇)です。 この神社は、養和元年(1181)8月15日、高雄山神護寺の僧文覚が、源氏の再興を願って 石清水八幡宮の霊を迎えたことに始まるといわれ、その後、源頼朝によって、その願いが叶った ことから叶大明神の名で呼ばれるようになったと伝えています。また、このほか新編相模国 風土記稿や皇国地誌残稿などには、この神社に関する記事が載っています。 神社の裏山を明神山と呼び、標高は約50メートルです。 後北条氏の頃、しばしば房総半島の里見水軍が、三浦半島に攻撃をかけてきましたので、それを防ぐ ために、この明神山に水軍を配置しました。山頂には、この神社の奥宮があり、その左手に 「勝海舟断食の場」の標柱が立っています。 明神山の素晴らしさは、よく保全された自然林で、木々の種類も豊富なことです。特にウバメガシの 自生は、県内でもこの明神山と城ヶ島だけで、ここが分布の北限とされています。この学術的に 貴重な明神山一帯は、「県指定天然記念物・叶神社の社叢林」となっています。」  手水鉢には「灌洗(かんせん)」の文字が。 「灌洗(かんせん)」とは「そそぎ洗うこと」。  龍の吐水口(とすいこう)をズーム。  そして「力石」が二つ。 境内右手、水手舎の傍らに久助・十吉等、当時の怪力の名が刻まれた楕円形(40~60㎝)の 力石が奉納されていた。  「神奈川県指定天然記念物 叶神社の社叢林 昭和五十一年十二月十七日 東浦賀町二丁目五十九番一他 浦賀湾の東岸丘陵の突端斜面に位置する叶神社の社林は、標高53mの山頂まで見事な 常緑広葉樹林で被われている。 山頂部付近はスダジイ・マテバシイ林で占められ、一方斜面部はタブノキ林で被われている。 高木層は、樹高20~22mのタブノキが優先しており、亜高木層はモチノキ、シロダモ、 ヤブニッケイ、ヤブツバキ、イヌビワが生育している。低木層には、トベラ、アオキ、ヤツデ、 オオバグミ、ムラサキシキブなどが見られる。 林床に出現する植物の種数も多く、キヅ夕、テイカカズラ、ビナンカズラ、ヤブラン、 キチジョウソウ、ツワブキ、イノデ、ベニシダ、オオバノイノモトソウなどが生育している。 神奈川県はもとより、関東地方でも珍しく自然度が高く安定した郷上林を形成している。 三浦半島沿岸部に残された数少ない自然林として学術的な価値も高く、天然記念物として指定 されたものである。 また、叶神社の裏山一帯は、浦賀城跡といわれており歴史的にも貴重なところである。 令和三年九月 横須賀市教育委員会」  境内の巨大なご神木・銀杏も新緑に輝いていた。  石段の上に拝殿の姿が。  「おみくじかけ」。 おみくじを「結ぶ」のでは、神様とのご縁を「結ぶ」為であると。 神様とのご縁を結ぶ事によって、物事を良い方向に導いて頂く、という事。 もちろん、何事も自らの努力が大切ではありますが、それに加え神様とのご縁があれば、それは 更に良い方へと向かって行くことになるのだと。  「神社参拝の基本作法」案内板。  「源頼朝が大願成就したパワースポット 叶神社(東) 御祭神 誉田別命(ほんだわけのみこと) 御利益 心願成就 「頼朝に始る武家政権の歴史を支えた神社」 養和元年(1181)京都神護寺の僧文覚が源家の再興を発願し、石清水八幡宮を当地に勧請され、 もし源氏の再興実現せし折は、永く祭祀を絶たざるべしと祈念したところに始まるとされている。 その後、文治2年(1186)には源頼朝公が源家再興願意成就の意を込めて神号を改め、叶大明神と 尊称されたと伝えられている。社殿に昇る石段の両脇に植えられている蘇鉄はこの時に頼朝公が 縁深い伊豆の地より移植奉納されたと伝えられている。 境内に祀られている「身代わり弁財天」は種々の難事の身代わりになると言われており、幅広く 多くの方々の信仰を集めている。また、幕未に勝海舟が明神山に籠もって断食修行をした際に 使用した井戸が今も境内に残っている。」  「叶神社案内略図」。 ①拝殿 ⑨産霊坂修築記念碑 ②厳島神社(身代り弁天) ⑩勝海舟断食跡 ③勝海舟禊の井戸 ⑪本殿(奥の院) ④不動尊石刻碑 ⑫東照宮 ⑤神輿庫 ⑬神明社 ⑥湊稲荷社 ⑭住友重機殉職者慰震塔 ⑦芭蕉句碑 ⑮産震坂(むすびざか)道標 ⑧惠仁志坂(えにしざか)道標」  「縁結び守り 「勝海舟 縁の「勝守」 御朱印等の案内が窓に貼られていた。」  「耀真山永勝不動尊(ようしんざんえいしようふどうそん)の由来 明治維新前には、神仏習合といって、叶神社は別当耀真山神寺(べっとうようしんぎんえいじんじ) として古儀真言寐醍醐寺派三宝院に属し、横浜の金沢から三浦半島 全域において、本山格の 寺格をもった修験道の寺院を兼ね、歴代の宮司は、同時に真言宗の大僧都、真言修験の大先達を 兼ねていました。 叶神社には、不動尊が現在もお祀(まつ)りされており、このお不動様の像は嘗ての真言修験の寺院、 耀真山永神寺のご本尊とも伝えられています。 こちらのお不動様の石彫を通して、耀真山永神寺のご本尊、即ち耀真山永勝不動尊をお参りして 頂けます。」  拝殿前の石段の右には石仏が安置されていた。  不動明王であろうか。  段脇右を奥に進むと、鳥居があって、その奥には洞穴があった。  「身代り弁天御神徳 御祭神 厳島媛命 例祭日 七月十八日 東浦賀の産土神である叶神社の境内社として、神秘な岩窟内に祀られる厳島神社はもともと 海上交通の安全と戦の勝運を司る神として尊崇されており誠に霊験あらたかであります。 古よりこの弁天様を信仰された人々が海上の遭難や交通事故、はたまた難病などあらゆる 不慮の事態に直面し、身命の危機に晒されても必ず弁天様が示現なされて身代わりとなられ 災禍からお守り下さったという例には枚挙に暇がありません。 この様な御神徳が三浦半島を 始め近郷近在の方々の篤い信仰をあつめております。弁天様を信仰なされて限りなき御神徳を 享受されんことを祈念いたします 叶神社々務所」  岩窟内に、厳島媛命がお祀りされ、不慮の事態に直面し身命の危機に晒されても必ず弁天様が 示現なされて身代わりとなられ、災禍からお守り下さる と。  扁額「叶神社 辯天社」  岩窟内陣。  身代わり弁天の横には、また別の手水石そして龍の吐水口(とすいこう)からか聖水が。  「勝海舟 断食修行の折使用の井戸 この流水は、右奥にある「勝海舟断食修行の折使用の井戸」から汲み上げている水です。 比叡山延暦寺の高僧よりご託宣が伝えられ、この流水を硬貨に掛け流し常に身に着けることに より、弁天様のお力も相俟って、開運と金運のご利益が得られるとされております。 流水を掛け流した硬貨を納めるお守り袋を社務所にて五百円で頒布致しておりますので、 ご利用下さい。」  勝海舟 断食修行の折使用の井戸。  近づいて。  「勝海舟 断食修行の折使用の井戸」と。  拝殿への石段を上ると、途中踊り場の右側にあった「蘇鉄」。 蘇鉄は、源頼朝公が緑深い伊豆の地より移植奉納されたと伝えられている。  同じく左側にあった「蘇鉄」。  「この蘇鉄は源頼朝公 源家再興の折 伊豆より移植奉納されたものである」と。  さらに拝殿への石段を見上げて。 この日は5月3日(憲法記念日)の祝日、日の丸が掲げられていた。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.27 14:28:15

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|