|

|

|

カテゴリ:夏目漱石

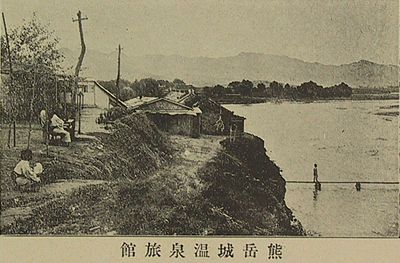

朧の夜五右衛門風呂にうなる客 漱石(明治29) 明治42年、漱石は満州鉄道総裁・中村是公から招待を受け、9月から10月にかけて46日間の満韓旅行に出かけました。漱石はこの旅で、満洲3大温泉地のうちの熊岳城(ゆうがくじょう)温泉へ9月14日〜16日、湯崗子(とうこうし)温泉は9月17日の夜に入り、27日に汽車から五龍背温泉の姿を眺めています。 この温泉は、熊岳河の川沿いにあり、河の床から温泉が湧き出しています。明治39(1906)年に日本軍が浴槽を設け、日露戦争後に「左右に長い平屋(満韓ところどころ 32)」の熊岳城温泉ホテルができ、指宿のような「砂湯」が名物となりました。『満韓ところどころ』には、次のように記されています。  足駄を踏むとざぐりと這入る。踵を上げるとばらばらと散る。渚よりも恐ろしい砂地である。冷たくさえなければ、跣足になって歩いた方が心持が好い。俎を引摺っていては一足ごとに後しざるようで歯痒くなる。それを一町ほど行って板囲の小屋の中を覗き込むと、温泉があった。大きい四角な桶を縁まで地の中に埋け込んだと同じような槽(ふね)である。温泉はいっぱい溜っていたが、澄み切って底まで見える。いつの間に附着したものやら底も縁も青い苔で色取られている。橋本と余は容赦なく湯の穴へ飛び込んだ。そうして遠くから見ると、砂の中へ生埋にされた人間のように、頭だけ地平線の上に出していた。支那人の中には、実際生埋になって湯治をやるものがある。この河原の幅は、向うに見える高粱の畠まで行きつめたことがないから、どのくらいか分らないが、とにかく眼が平になるほど広いものである。その平らなどこを、どう掘っても、湯が湧いて来るのだから、裸体になって、手で砂を掻き分けて、凹んだ処へ横になれば、一文も使わないでことは済む。その上、寝ながら腹の上へ砂を掛ければ、温泉の掻巻ができる訳である。ただ砂の中を潜って出る湯がいかにも熱い。じくじく湧いたものを、大きな湯槽に溜めて見ると、色だけは非常に奇麗だが、それに騙されてうっかり飛び込もうものなら苛い目に逢う。橋本と余は、勢いよく浴衣を抛(な)げて、競争的に毛脛を突込んで、急に顔を見合せながら縮んだことがある。大の男がわざわざ裸になって、その裸の始末をつけかねるのはきまりが好いものじゃないから、両人は顔を見合せて苦笑しながら小屋を飛び出して、四半丁ほど先の共同風呂まで行って、平気な風にどぼりと浸った。(満韓ところどころ 32) 日記には、次のように書かれています。 十四日〔火〕 朝ホテルの勘定を払わんとするに不用という。是公の家にて細君に別れ。社に至りて重役課長に告別。田中君とともに立花を訪問、停車場に至る。expressにのる。立派也。十一時発。 山の裾に乏しき蕎麦畑があって鳩が飛んでいた。 瓦房店。 たけより高き高梁を刈る。水牛の如き豚の如き動物、牛、河を渡る。高梁を五六頭に引かせて行く。 草山に牛馬を飼う。仰ぎ見ると、馬が空に見える。 三時半過熊岳城着。トロに乗って十八町高梁の間を行く。一軒の宿屋に着く。 崖を下ると前が河になる。川は深さ一尺に足らず、五寸幅の厚板を(波型の絵)に渡して渡る。水の幅は十間に足らず。しかし河原の広さは岸より岸へ約三町余もあるべし。その向うが高梁の畠なり。この洲の中に小屋を立て、地を掘ったものが温泉である。遠く左りに屏風を立てたような連山が見える(高腿城子)。石山の上に青い草が歯噛み付いている。角度が非常に急で襞が甚だ鋭どい。従って明暗の色が鮮やかに直線で区切られている。河の上流の左岸に楊柳の村があって水を渡る人が柳の裡に隠れる。牛を迫うて牧童が渡る。犬が渡る。向う側に牛が点々として散在す。 夜橋本と玉を突く。生れて始めてなり。寝る。雨が降り出す。 〔十五日〕朝湯に入る熱甚し。風呂にて鉄嶺丸の乗客に逢う。営口よりの帰りだという。主婦、記念帖を出してしきりに字を求む。小雨晴れず。松山より梨畠に行かんとすれど雨具の用意なかりし故やめ。橋本と今一人、苗圃の主人(橋本の旧生徒)と通訳として出立す。 鮎がこの川上で取れる由。 熊岳城は、遼代以来の古城として知られるところですが、熊岳城駅から4キロほど離れた熊岳河の川沿いに温泉があります。泉質は無色透明で、かすかに硫化水素の臭気がある弱アルカリ性温泉です。漱石が熱いと感じたように、温度は約50度で、リュウマチや慢性湿疹、神経衰弱、婦人病に効き、砂湯は胃腸病、痔疾に効果があるという、漱石にぴったりの温泉です。付近の住民は家畜の関節炎を治すために入らせ、自らも川底を掘って入浴していたといいます。日露戦争の時にロシア軍が温泉を見つけ、日本軍が駐屯した際に浴槽が設けられ、のちに満州鉄道の出資で整備されました。

温泉フリークの文人・田山花袋もこの温泉を訪れています。『温泉めぐり』という随筆の中に「満鮮の温泉」という項があり、満州三大温泉に触れています。 この満鉄の沿線にもうーつ温泉がある。それは熊岳城の温泉である。その設備は湯崗子に比べるとやや下るが、それでも浴槽なども清潔で、好い温泉場である。停車場から三十町ほど離れているので、鉄道馬車が出来ていて、支那人の御者が耳の長い驢馬に鞭を当てて滑かにそこを走らせて連絡している。湯崗子より近いので、大連の人たちはよくそこに出かけて行く。胃腸などには非常に好いということである。何方かと言えば、周囲の景色が湯崗子よりは好く、東北に連った山の翠微の日に光るさまも美しい。楊柳やアカシヤの緑なども多い。川原には蒸湯の設備がある。それに石原の中から到るところに湯がわき出しているのも奇観である。(田山花袋 温泉めぐり) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019.09.08 19:00:08

コメント(0) | コメントを書く

[夏目漱石] カテゴリの最新記事

|