|

|

|

カテゴリ:横浜市泉区歴史散歩

神奈中「柳明」バス停から「和泉川宮沢遊水池」の広場を見る。

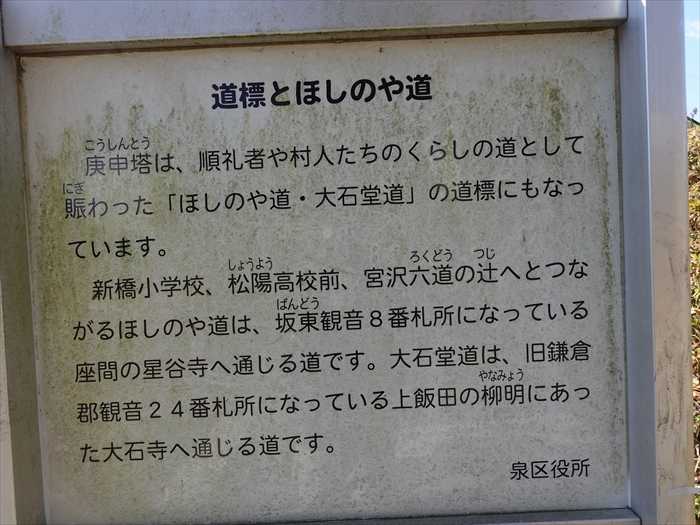

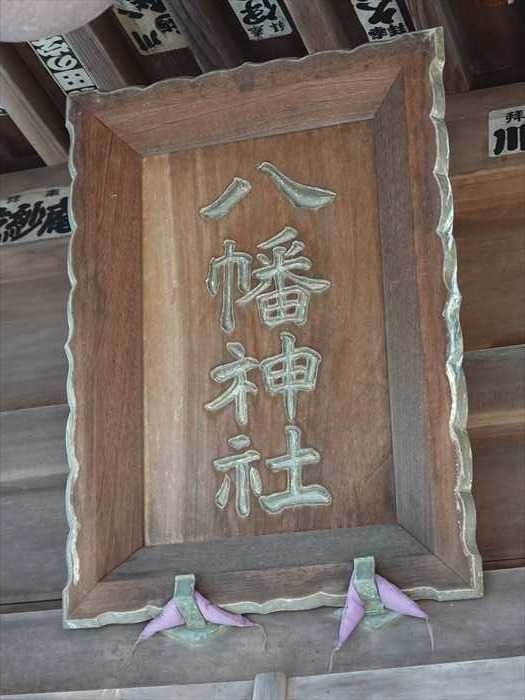

横浜市瀬谷区宮沢4丁目6-2。  「和泉川宮沢遊水池」。 「和泉川宮沢遊水池」は、和泉川の洪水を貯留する施設で貯水量は約5万m3。 地下水を利用した池や水路には小魚などが生息し釣り人が訪れていた。  「和泉川宮沢遊水地」案内図。 宮沢遊水地の概要 宮沢遊水地は、和泉川流域の市街化に伴う雨水流出量の増大による河川の氾濫を防止する 目的で、河川の水を貯留する施設てす。 また、治水上の機能に加えて、野外レクリエーションや環境学習の場として、さらには 多目的広場など市民の皆様が有効に利用てきる施設です。 ●貯留容量: 48,650m3 ●貯水深: 3. Om  釣り人の姿が。  何か釣れたようであったが。  「和泉川宮沢遊水池めがね橋」。  1988年(昭和63年)の建造のようであった。  下に降りて。  そして再びこの日の復路に向かう。 ここを右手に折れ、出発点の「いずみ中央駅」方面に南下する。  しばらく南下していくと松陽高校の前の道路の向かいがわに, 「道標(庚申塔)延享三年(1746)」と「馬頭観音」が立っていた。  ここで、道標わきから狭いほうの右に入る道(この時に歩いて来た道)が「 ほしのや道」であると。 道標の庚申塔には、「右ハほしのやみち」「左ハ大石堂道」とあったのだと。 現在は,下部から破損が進んで,下の方の文字はくずれてしまい、解読不能。 道標の前の道は、鎌倉郡33ヶ所札所の「大石堂寺(現 柳明神社)」へ向かう道。 「大石堂寺」は明治の初めに廃寺になり、現在は、跡地に先程訪ねた「柳明神社」が。 左の「庚申塔」は、昔からの台座をふくめて、高さ104cmほど。  右側面、「庚申供養」、「右ハほ・・・」の文字が確認できた。  左は解読不可。  右の「馬頭観音」は昔からの台座を含めて、高さ64cmほどであるとのこと。 どちらも,新しいコンクリートの台座の上に、古い石の台座が乗っていたが。  「道標とほしのや道 庚申塔は、順礼者や村人たちのくらしの道として、賑わった「ほしのや道・大石堂道」の 道標にもなっています。 新橋小学校、松陽高校前、宮沢六道の辻へとつながるほしのや道は、坂東観音8番札所に なっている座間の星谷寺へ通じる道です。大石堂道は、旧鎌倉郡観音2 4番札所になっている 上飯田の柳明にあった大石寺へ通じる道です。」  「神奈川県立松陽高等学校」正門が道路の向かいに。  「松陽高校前」交差点を右折し、「いずみ野駅」方面に南下して進むと左手にあったのが 「横浜市立いずみ野小学校」正門。  その先に「泉消防署いずみ野消防出張所」。  「いずみの団地5号棟前」交差点を右折して進むと、左手にあったのが 「八幡神社 (はちまんじんじゃ)」。 横浜市泉区和泉町6287。  神社であるが立派なそして大きめの屋根のある「鐘楼」が。  「梵鐘」。  「社殿」。 和泉川沿いの上和泉、主水分(もんとぶん)に昔から住む二十三軒の氏子が維持管理する鎮守様で、 祭神は八幡神社共通の応神天皇である。 この神社がいつごろここにお祀りされたかは不明であるが、享保十三年(一七二八)に社殿を 再興したとの棟札が残されているのでそれ以前の勧請(かんじょう)であろう。 この神社の呼び名を昔から「織部(おりべ)八幡」といっており、元亀(げんき)年間 (一五七〇~三)に、汲沢の郷士、森織部義秀が勧請したと伝承されている。  石段を上がって。 現在この神社の境内地は、いずみ野住宅地より一段低い所になってしまったが、住宅が開発 される前は主水分(もんとぶん)集落の一番上手の、和泉川に面したなだらかで豊かな森を 背景に持つ丘陵の末端に鎮座していた。 現在の社殿は大正六年(一九一七)十月、当時の氏子によって建立された。 境内にはお宮には珍しい立派な鐘楼があった。  扁額「八幡神社」。  狛犬(阿形像)。  狛犬(吽形像)。  見事な向背下の龍の彫刻。  木鼻(右)。  木鼻(左)。  そして「八幡神社」西側横の道路沿いにあった石仏・石塔群。  右からマスク姿の地蔵尊(小)。  地蔵尊(大)。  嘉永3年建立の「文字庚申塔」。

比較的新しい「文字庚申塔」が一番左に。 右側面に、「元禄15年12月吉日」とあったが・・・・。 左側側に、「昭和60年春彼岸 再建」と彫られていて納得。  そして「和泉川」枝流の「宮西橋」を渡る。 「宮」とは「八幡神社」のことであろう。  そしてその先に本流の「和泉川」に架かる「新宮西橋」を渡る。  更に進むと、前方左に大きな民家が高台にあったが「横山製糸跡」であると。 織部八幡から和泉川の宮西橋を越えて西に出た主水分 (もんとぶん)には横山姓の数軒の 旧家がある。そのうち の1軒が、かつて旧泉区領域に 多かった製糸業の1軒、  「相鉄いずみ野線」が前方に。  「横山製糸跡」を振り返る。 横山製糸であった家であると。50名以上の従業員が働いていていたと。  そして右手に小さな「神社」があった。  内陣。  「いずみ野駅」西の急カーブの場所。  そして右側奥にあったのが「長谷川伸生母生家 横山家」。  「『 横浜日の出町の長谷川寅之助の間に生まれました。その後コウは、事情により子を残して離別し、 京都の生糸問屋で神奈川の青木町在住の三谷宗兵衛と再婚しました。 宗兵衛との間に生まれた子には、一高教授で神学者隆正、昭和天皇の侍従長隆信らがいます。」と ネットから。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.05.25 16:19:16

コメント(0) | コメントを書く

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

|