|

|

|

カテゴリ:横浜市泉区歴史散歩

そして次に訪ねたのが1km程南に歩いた場所にあった「龍長院」。

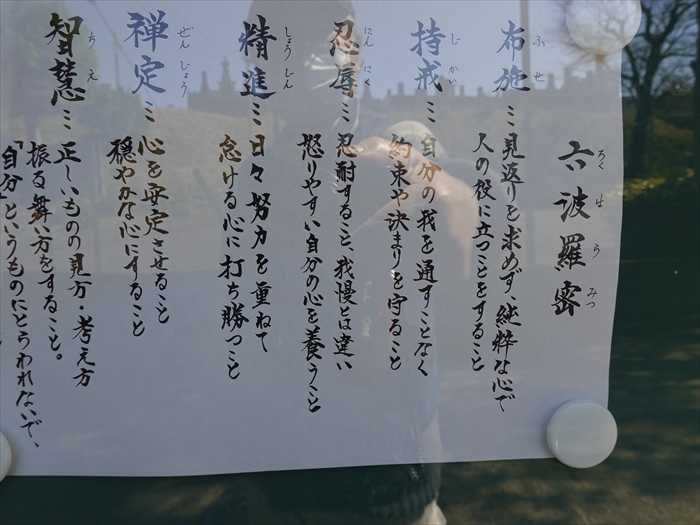

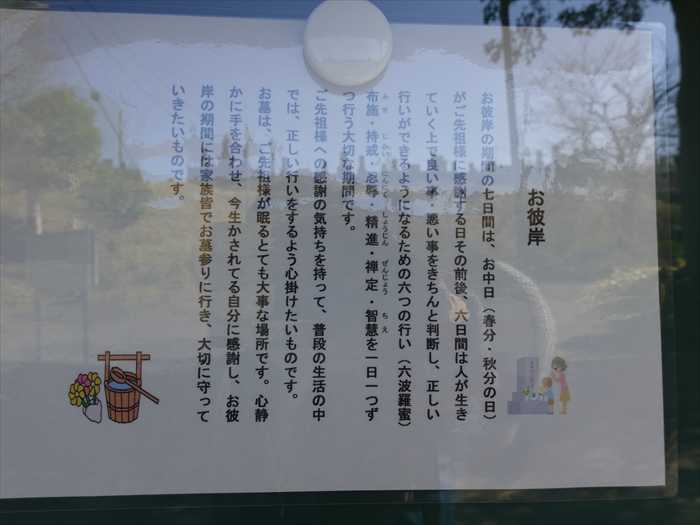

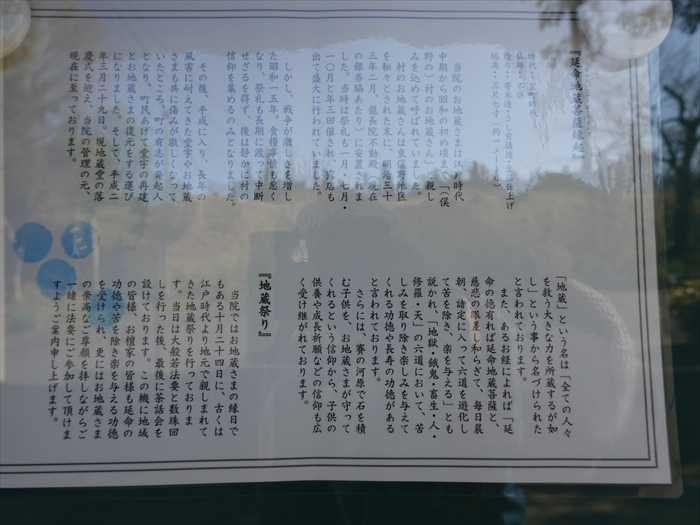

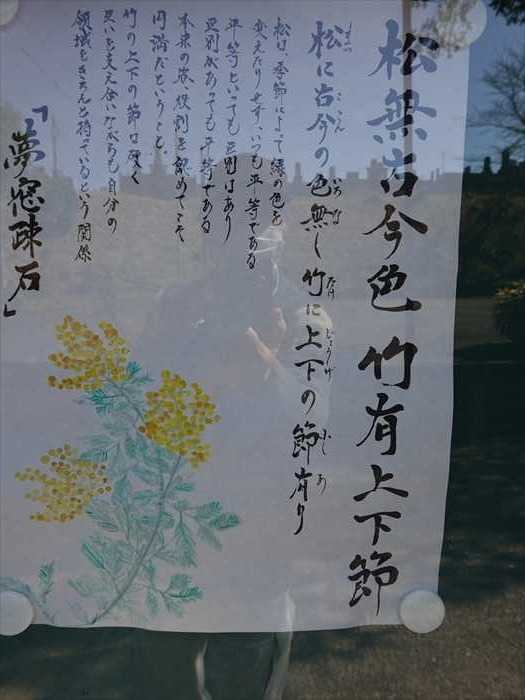

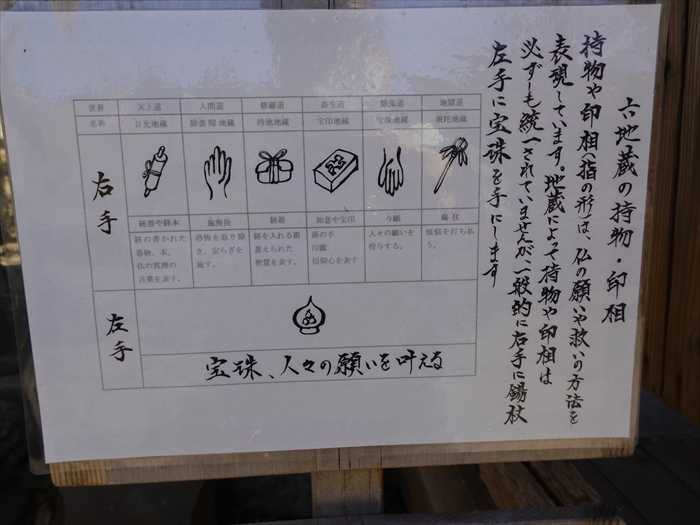

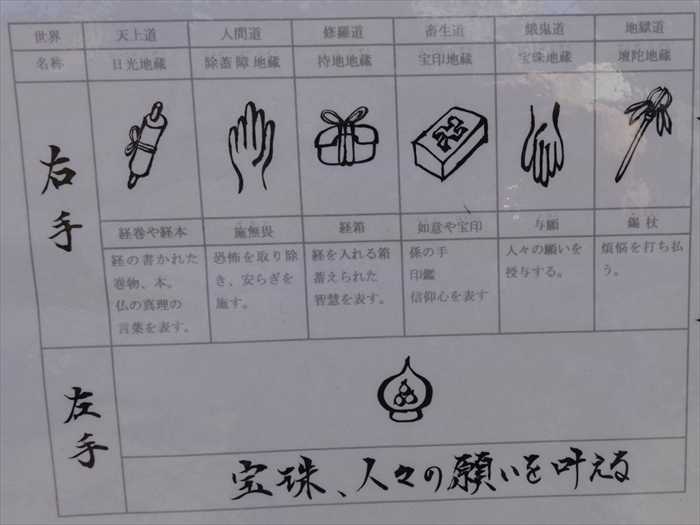

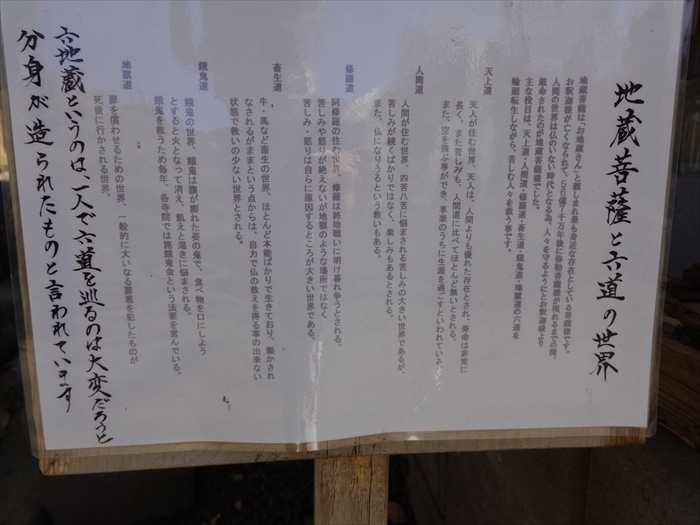

横浜市戸塚区東俣野町1666。 入口には石碑群と案内板があった。  門前を通る道は、鎌倉街道古道の道筋でもある。 「旧鎌倉街道」の道筋 蘢長院を南へ行くと東俣野町の鎖守八坂神社があり、その鳥居を左に折れ、堂坂を上り 「旧東海道を横切って影取町に入り、大船方面へ通じている。」 影取(横浜市)と柄沢(藤沢市)は市境にあり、「旧鎌倉街道」は藤沢市にある 柄沢神社へと続くのだ。  「庚申塚」。  「青面金剛文字庚申塔(文政8年(1825年)銘)」。  「青面金剛庚申塔(明和8年(1771年)銘)」。  「地蔵尊(寛永5年(1628年)銘)」。  その先には寺号標石「曹洞宗 天王山 龍長院」。 慶安元年(1648)、村の領主がそれまでの竜滝庵という庵を改築し寺名を龍長院と改めた、 という。  坂を更に上っていくと左手にあったのが「地蔵堂」。  地蔵堂内に安置されていた「延命地蔵菩薩」。 室町時代の作と伝わり、金箔が施された三尺七寸(約1m)の仏像。江戸時代中期から戦前まで 村のお地蔵さんとして親しまれた仏像は、明治33年(1900)よりこの寺に安置された。 平成二年(1990)には傷んでいた堂宇が再建され仏像が修復された と。  ズームして。  「延命地蔵菩薩」碑。  左手には小さな滝・「不動の滝」が。  「掲示板」には様々な説明文が。 自宅で学ぼうと取り敢えずカメラに収める。  「六波羅密 布施・・・見返りを求めず、純粋な心で人の役に立つことをすること 持戒・・・自分の我を通すことなく約束や決まりをまもること 忍辱・・・忍耐すること、我慢とは違い怒りやすい自分の心を養うこと 精進・・・日々努力を重ねて怠ける心に打ち勝つこと 禅定・・・心を安定させること 穏やかな心にすること 智慧・・・正しいものの見方・考え方 振る舞いをすること。 「自分」というものにとらわれないで・・・。  「お彼岸 お彼岸の期間の七日問は、お中日(春分・秋分の日)が御先祖様に感謝する日その前後、 六日間は人が生きいく上で、良い事・悪い事をきちんと判断し、正しい行いができるように なるための六つの行い(六波羅蜜)布施・忍辱・精進・禅定・智慧を一日一つずつ行う大切な 期間です。 ご先祖様への感謝の気持ちを持って、普段の生活の中では、正しい行いをするよう心掛けたい ものです。 お墓はご先祖様が眠るとても大事な場所です。心静かに手を合わせ、今生かされてる自分に 感謝し、お彼岸の期間には家族皆でお墓参りに行き、大切に守っていきたいものです。」  『延命地蔵尊菩薩縁起』 時代・・室町時代 仏師・・不詳 造り・・寄木造・さし首構造・金箔仕上げ 総高・・三尺七寸(約一メートル) 当院のお地蔵様は江戸時代中期から昭和の初め頃まで『(俣野の)村のお地蔵さん』と親しみを 込めて呼ばれていました。 村のお地蔵さんは東俣野地区を転々とされた末に、明治三十三年二月、龍長院不動殿 (現在の銀杏脇あたり)に安置されました。当時は祭礼も一月・七月・一〇月と年三回 催され、露天も出て盛大に行われていました。 しかし、戦争が激しさを増した昭和十五年。食糧事情も悪くなり、祭礼も長期に渡って中断 せざるを得ず、後は静かに村の信仰を集めるのみとなりました。 その後、平成に入り、長年の風雪に耐えてきた堂宇やお地蔵さまも共に痛みが激しくなって いたところ、町の有志が発起人となり、町民あげて堂宇の再建とお地蔵さまの復元をする 運びになりました。そして、平成二年三月二十九日。現地蔵堂の落慶式を迎え、当院の 管理の元、現在に至っております。 「地蔵」という名は「全ての人々を救う大きな力を所蔵するが如し」という事から 名づけられたと言われております。 また、あるお経によれば「延命の徳あれば延命地蔵菩薩と、慈悲の眼差し和らぎて、毎日毎朝 諸定に入って六道を遊化して苦を除き、楽を与える」とも説かれ、「地獄・餓鬼・畜生・人・ 修羅・天」の六道において、苦しみを取り除き楽しみを与えてくれる功徳や長寿の功徳が あると言われております。 さらには、賽の河原で石を積む子供をお地蔵さまが守ってくれるという信仰から、子供の供養や 成長祈願などの信仰も広く受け継がれております。 『地蔵祭り』 当院ではお地蔵さまの縁日でもある十月二十四日に、古くは江戸時代より地元で親しまれてきた 地蔵祭を行っております。 当日は大般若法要と数珠回しを行った悛、最後に茶話会を設けております。この機に地城の皆様、 お檀家の皆様も延命の功徳や苦を除き楽を与える功徳を受けられ、更にはお地蔵さまの崇高な ご尊顔を拝しながらご一緒に法要にご參加して頂けまようご案内申しあげます。」  「松無古今色 竹有上下節 松に古今の色無し 竹に上下の節有り 松は季節によって緑の色を変えたりせず、いつも平等である。 平等といっても区別はあり区別があっても平等である。 本来の姿、役割を認めてこそ、円満だということ。 竹の上下の節は硬く互いを支え合いながも自分の領域をきちんと持っているという関係 出典は、臨済宗の大本山のひとつである天龍寺(京都)を開いた「夢窓疎石(むそうそせき)」の 語録『夢窓録』と。  こちらも「六地蔵」か?  ズームして。  最上部中央は「天和三年(1683)銘」。  中央段左から「延宝三年(1675年)銘。」  「延宝六年(1678年)銘。」  「天和三年(1683)銘」。  「宝永2年(1705年)銘」。  下段左から「宝永3年(1706年)銘」。  腐食が激しく「???」  一番手前の石仏群。  「六地蔵の持物・印相 持物や印相(指の形)は、仏の願いや救いの方法を表現しています。地蔵によって荷物や印相は 必ずしも統一されていませんが、一般的に、右手に錫杖左手に宝珠を手にします。」  右手の持物。  「六地蔵菩薩と六道の世界 地蔵菩薩は「お地蔵さん」と親しまれ最も身近な存在としている菩薩様です。 お釈迦様が亡くなられて、56億7千万年後に弥勒菩薩様が現れるまでの間 人間の世界は仏のいない時代となる為、人々を守るようにとお釈迦様より 厳命されたのが地蔵菩薩様でした。 主な役目は、天上道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道の六道を輪廻転生しながら 天上道苦しむ人々を救う事です。 天人が住む世界、天人は、人聞よりも優れた存在とされ、寿命は非常に長く、また苦しみも、 人間道に比べてほとんど無いとされる。 また、空を飛ぶ事ができ、享楽のうちに生涯を過ごすといわれている。 人間道 人間が住む世界、四苦八苦に悩まされる苦しみの大きい世界であるが、苦しみが続くばかり ではなく、楽しみもあるとされる。 また、仏になりうるという救いもある。 阿修羅道 阿修羅の住む世界、修羅は終始戦いに明け暮れ争うとされる。 苦しみや怒りが絶えないが地獄のような場所ではなく苦しみ・怒りは自らに原因する ところが大きい世界である。 畜生道 牛・馬など畜生の世界、ほとんど本能ばかりで生きており、働かされなされるがままという 点からは、自力で仏の教えを得る事の出来ない状態で救いの少ない世界とされる。 餓鬼道 餓鬼の世界、餓鬼は腹が膨れた姿の鬼で、食べ物を口にしようとすると火となって消え、 飢えと渇きに悩まされる。 餓鬼を教うため毎年、各寺院では施餓鬼会という法要を営んでいる。 地獄道 罪を償わせるための世界、一般的に大いなる罪悪を犯したものが死後に行かされる世界。 六地蔵というのは、一人で六道を巡るのは大変だろうと分身が造られたものと言われています。」 「六地蔵」。  庫裡の「天心閣」。  「本堂」。 当寺は天王山と号し、もと鎌倉市本木亀宝寺の末寺で尊に釈迦牟尼仏を安置している。 延徳年間相模竜滝庵を草創し、開山に堅心(文亀二年四月十五日寂)を迎えたのが起立の はじめで、その後慶安元年(一六四八)永井丹波守白元が領主となったとき、鎮護国家の 祈願所として辰岩を迎え堂宇を改築し、竜長院と改めたという。 従って、辰岩(寛文二年四月三日寂)を中興開山の仰いでおり、時に辰岩は境内に鎮守不動堂を 建立、知証作高さ一尺二寸の不動尊を安置した。なお境内には近年まで、滝が落ちこんでいたが、 付近の開発にともない、今は枯れてしまった。昭和四十二年近代建築による本堂が新築された。  扁額「龍長院」。  「本堂」前から境内を見る。  銀杏の大木。  見上げて。  境内の左側の斜面にも石仏が。  ここには昔は山からの湧水が流れ落ちていたのであろう。  池には巨大な鯉が悠々と泳いでいた。  こちらは「不動明王」。  「弁財天」か?  境内の右手の丘の上にある墓地の墓地に上がってみた。  「永代供養塔」。  「観音像」。  お顔をズームで。  境内のソメイヨシノも花を開き始めていた。  ズームで。  そして「六地蔵」見ながら「龍長院」を後にしたのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.05.25 16:27:35

コメント(0) | コメントを書く

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

|