|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散歩

『鎌倉散策 目次』👈リンク

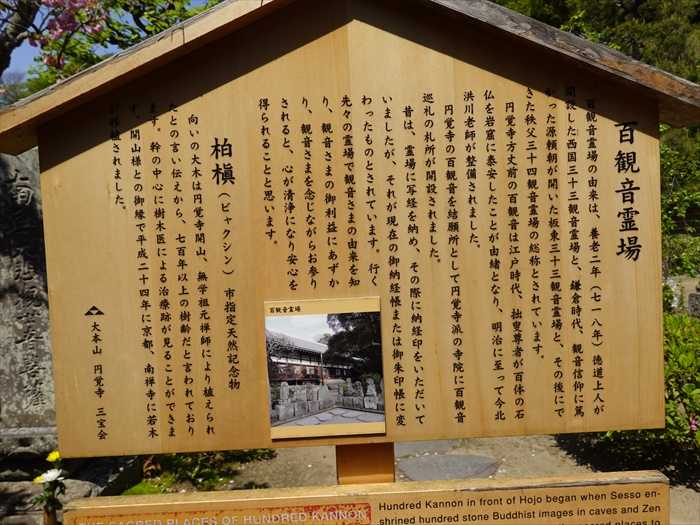

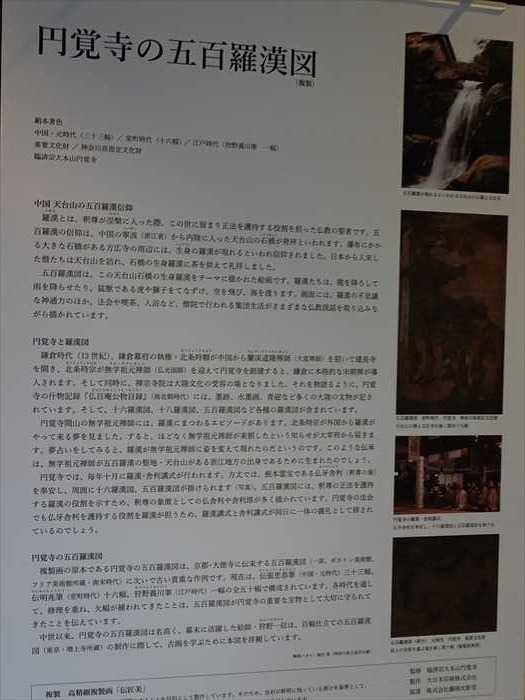

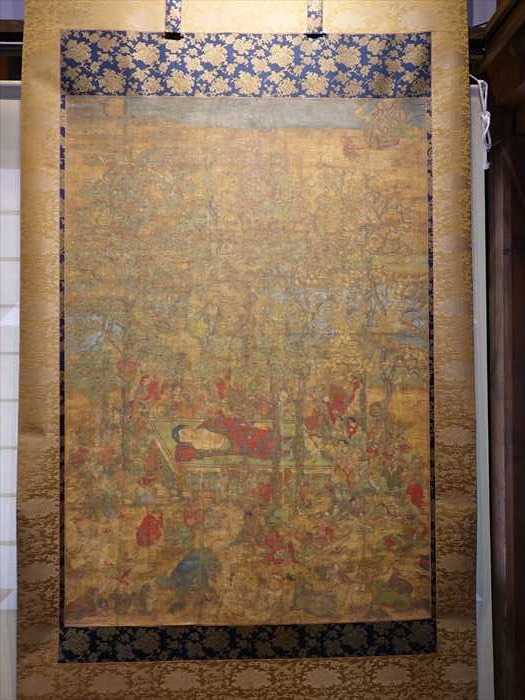

円覚寺の境内の最奥にあった「黄梅院(おうばいいん)」を後にして参道を下る。  「佛日庵」の「山門」の手前の右手にあった「烟足軒(えんそくけん)」。 川端康成の『千羽鶴』や立原正秋の『やぶつばき』などの小説にも登場する茶室であると。 もともとは北条氏の滅亡後、庵を再興した鶴穏周音(かくいんしゅうおん)が建てたもの。 円覚寺の創建者・北条時宗の命日にあたる毎月4日には、「四日会」と呼ばれる茶会が 開かれると。  「烟足軒」前に植えられた枝垂れ桜は、大佛次郎の奥方から贈られたもので、季節には清楚な 彩りを添えてくれるのだと。 扁額は「烟足」。「煙足」とはどのような意味か?  再びシャガの群生を見る。  再び右手に「佛日庵」の「山門」と「掲示板」。  「佛日庵」では落語会が開かれているようであった。  新緑のモミジの葉の陰が白壁に映り込んで美しかった。  そして左手の小高い場所にあった「如意庵(にょいあん)」を訪ねた。  寺号標石「如意庵」。  階段を上りながら、「佛日庵」の「本堂」横を振り返る。  そして正面に「如意庵」の「山門」。  「山門」前に到着したが、ここも境内は一般公開されていなかった。  扁額は「如意」。  正面に「本堂」。 如意庵は、第三十六世無礙妙謙(むげみょうけん)の塔所。 本尊は宝冠釈迦如来。 開基は上杉憲顕で1370年(応安3年)の創建。伊豆の国市にある国清寺がその前身であると いわれている。 国清寺は律宗寺院であったものを、憲顕が妙謙を開山に迎え禅宗の寺としたと考えられている。 妙謙は、1369年(応安2年)に示寂。翌年、弟子たちによって庵が開かれた。 開祖木像の頭部が残されている。山崎の昌清院は如意庵の末寺。  ズームして。  「本堂」の左側。  そして参道に戻り下っていくと「妙香池」の石の上で大きな黒い鳥が羽を広げていた。 羽を乾かしているのだろうか。 羽を広げた形から「カワウ(河鵜)」であろう。やや不気味な姿なのであった。  そして左手に「心字池」のある美しい「方丈」の「枯山水庭園」を再び見る。  「方丈」につながって見えているのは「書院」。  庭の苔の緑と茶の「うねり」・アンジュレーションも美しかった。  「参道」を先に進む。  左手に「百観音霊場」の入口。  「百観音霊場」 方丈の石仏「百観音」は、江戸時代に拙叟尊者(せっそうそんじゃ)が境域に岩窟をうがって、 百体の観音石像を祀った事がそのはじまり。 1888年(明治21年)に洪川禅師が西国三十三体の観音像を新たに刻み、 補陀落迦観自在窟と名付けて境内の一部に安置した。 1983年(昭和58年)、方丈前に移されたのだと。  石碑・石仏の前には飛び石が置かれていて、中をぐるりと巡ることができるのであった。  ゆっくり見るには多過ぎるのであった。  これだけ見事に並んでいると、壮快そのもの、圧倒されるのであった。  石仏も様々な姿で。  前方には鬼瓦も置かれ北条家の家紋・「三つ鱗」👈リンク が確認できたのであった。  こちらが「百観音霊場」の正式な入口か。  「百観音霊場 百観音霊場の由来は、養老二年(718)徳道上人が開設した西国三十三観音霊場と、 鎌倉時代、観音信仰に篤かった源頼朝が開いた坂東三十三観音霊場と、 その後に出来た秩父三十四観音霊場の総称とされている。 円覚寺方丈前の百観音を結願所として円覚寺派の寺院に、百観音巡礼の札所が開設されました。 昔は、霊場に写経を納め、その際に納経印を戴いていましたが、それが現在のご納経帳または 御朱印帳に変わったものです。 行く先々の霊場で観音様の由来を知り、観音さまのご利益に預かり、観音さまを念じながら お参りすると、心は清浄になり安心を得られることと思います。 柏槇(ビャクシン)市指定天然記念物 向いの大木は円覚寺開山、無学祖元祥師により植えられたとの言い伝えから、 七百年以上の樹齢だと言われております。 幹の中心に木医による治療跡が見ることができます。 開山様との御縁で平成ニ十四年に京都、南禅寺に若木が移植されました。」  樹齢700年以上の「柏槇」。  「ビャクシン治療」碑。上の写真のピンクの部分か。  そして「庫裡」の玄関。  こちらが「方丈」正面。  「方丈 本来は住職が居住する所を方丈といいまが、現在は本山行事の中心的な場所となっています。 正面向かって右手の奥に「大書院」「小書院」が配置され、右手前の部分は褝宗寺院の 台所でる「典座」になっております。今の方丈は震災後昭和四年に新築され、平成十年に 改修工事が行われました。日常は檀信徒の法要、日曜説教、坐褝会、本山各種研修会、宝物風人、 更には講師を招いての夏期講座やチャリティコンサートなどに使用されています。」  「方丈」の中に上がることもできるとのことで「庫裡」玄関から内部へ。  まずは「小書院」、「大書院」へ。  「仏殿」にもあった、金澤翔子さんの「佛心」の書。 「佛心」とは、慈悲心。親が子をおもいやるこころ。亡きお父さまに見守られ、母泰子さまのあたたかい思いやりを一杯に受けて育った翔子さん。 「佛心」は翔子さん自身でしょう。」と円覚寺管長の横田 南嶺氏の言葉が。  「方丈」の仏間には、仏像も拝観できた。  「釈迦牟尼坐像」。  「釈迦牟尼坐像」をズームして。  この日は五百羅漢の描かれた大きな掛け軸が展示されていた。  「円覚寺の五百羅漢図 中国天台山の五百羅漢信仰 羅漢とは、釈尊が涅槃に入った際、この世に留まり正法を護持する役を担った仏教の聖者です。 五百羅漢の信仰は、中国の寧波(浙江省)から内陸に入った天台山の石橋が発祥といわれます。 瀑布にかかる大きな石橋がある方広寺の周辺には、生身の羅漢が現れるといわれ信仰されました。 日本から入宋した僧たちは天台山を訪れ、石橋の生身羅漢まに茶を供えて礼拝しました。 五百羅漢図は、この天台山石橋の生身羅漢をテーマに描かれた絵画です。羅漢たちは、瀧を 降ろして雨を降らせたり、猛獣である虎や獅子をてなずけ、空を飛び、海を渡ります。 画面には、羅漢の不思議な神通力のほか、法会や喫茶、入浴など、僧院で行われる集団生活が さまざまな仏教説話を取り込みながら描かれています。 円覚寺と羅漢図 鎌倉時代(13世紀)、鎌倉幕府の執権・北条時頼が中国から蘭渓道隆(らんけいどうりゅう) 禅師を招いて建長寺を開き、北条時宗が無学祖元禅師(仏光国師)を迎えて円覚寺を厩建すると、 鎌倉に本格的な宋朝禅が導入されます。そして同時に、禅宗寺院は大陸文化の受容の場と なりました。 それを物語るように、円覚寺の什物記録「仏日庵公物目録」(南北朝時代)には、墨跡、水墨画、 青磁など多くの大陸の文物が記されています。そして、十六羅漢図、十八羅漢図、五百羅漢図 など各種の羅漢図が含まれています。 円覚寺開山の無学祖元禅師には、羅漢にまつわる工ビソードがあります。北条時宗が外国から 羅漢がやって来る夢を見ました。すると、ほどなく無学祖元禅師が来朝したという知らせが 大宰府から届きます。夢占いをしてみると、羅漢が無学祖元禅師に姿を変えて現れたのだと いうのです。このような伝承は、無学祖元禅師が五百羅漢の聖地・天台山がある浙江地方の出身で あるために生まれたのでしよう。 円覚寺では、毎年十月に羅漢・舎利講式が行われます。方丈では、根本霊宝である仏牙舎利 (釈迦の歯)を奉安し、周囲に十六羅漢図、五百羅漢図が掛けられます(写真)。五百羅漢図には 釈尊の正法を護持する羅漢の役割を示すために、釈尊の象徴としての仏舎利や舎利塔が多く 描かれています。円覚寺の法会でも仏牙舎利を護持する役割を羅漢が担うため、羅漢講式と 舎利講式が同日に一体の儀礼として修されているのでしょう。 円覚寺の五百羅漢図 複製画の原本である円覚寺の五百羅漢図は、京都・大徳寺に伝来する五百羅漢図(一部、 ボストン美術館、フリア美術館所蔵・南宋時代)に次いで古い貴重な作例です。現在は、 伝張思恭筆(でんちょうしきょうひつ 中国・元時代)三十三幅、伝明兆筆(室町時代)十六幅、 狩野養川筆(かのうようせんひつ 江戸時代)一幅の全五十幅で構成されています。各時代を 通して、修理を重ね、欠幅が補われてきたことは、五百羅漢図が円覚寺の重要な宝物として 大切に守られてきたことを伝えています。 て、修理を重ね、欠幅が補われてきたことは、五百羅漢図が円覚寺の重要な宝物として大切に 守られてきたことを伝えています。 中世以来、円覚寺の五百羅漢図は名高く、幕末に活躍した絵師・狩野一信(かのうかずのぶ)は、 百幅仕立ての五百羅漢図(東京・増上寺所蔵)の制作に際して、古画を学ぶために本図を拝観 しています。」  「大太鼓」。  「方丈」内部から美しい「庭園」の姿を楽しむ。  「心字池」が配されている。 心という字をかたどっていることからこのように呼ばれ、禅宗様式の庭となっている。  「心字池」の先に参道、「妙香池(みょうこうち)」が見えた。  そして観光客の殆どいない中で「羅漢図」を大いに楽しんだのであった。 五百羅漢図は、羅漢の神通力や仏教史上の逸話を基としたもの、喫茶や食事など羅漢の 日常生活などが描かれているのだと。1幅に10人の羅漢さん×50幅で500羅漢が 描かれていると。 「亡魂救済」。  「亡魂救済 曲彔(きょくろく)に坐して前机の儀文を読誦する羅漢を中心に、亡魂供養の法会が 行われている。 木陰には亡者たちが姿を現す、戦いの神である阿修羅や鬼、甲冑姿の武者の姿もみえるため、 戦没者を供養しているらしい。 梁(りょう)の武帝が宝誌和尚のすすめにより始めたという水陸会との関わりが注目される 主題である。」  「月からの飛来」。  「月からの飛来 光背に火炎を帯び、手のひらに目がある羅漢が空中に浮遊する奇喘を描いている。 青い衣を着た胡王は驚き、合掌して羅漢を礼拝するが、羅達達は平然として特に関心を 示していない。 虚空には月が描かれ、涅槃図に描かれる釈尊の生母である摩耶夫人を思わせる高貴な女性と侍女 の一行が飛来する様子が描かれている。」  「竹林致琛」  「竹林致琛 竹に羅漢が集まり岩に腰掛けている。背景には水面が広がり、画面に奥行きを与えている。 右下には珊瑚などの宝物を載せた大きな盆を捧げ特つ西域風の胡人が描かれている。 その足下には二本の象牙もみえる。 竹林には、数羽の雀が飛んでおり、「竹に雀」という伝統的なモチーフも取り込まれている。」  「双龍」  「双龍 羅漢たちが海辺の岩場に腰掛けて上空を見上げている。その視線の先では、黒雲がたちこめる 虚空で二匹の龍の戦いが繰り広げられている。 一尊の羅漢が指先から龍に向けて光線を放っている。落ち着いた様子で龍の戦いを見物する 羅漢とは対照的に、右下に龍の出現に驚いて逃げ出す従者の姿が描かれている。」  「仏涅槃図」。  「仏涅槃図(ぶつねはんず) 釈尊の臨終を描いた仏画 仏涅槃とは、仏教の祖である釈迦の入滅を意味します。「大般涅槃経」などにもとづいて絵画化 された図を涅槃図といい、釈迦の命日とされる二月十五日に行われる涅槃会の本尊として 用いられました。 釈迦はクシナガラ(インド)の跋提河のほとりで入滅しました。釈迦の死を悲しんで半分枯れて しまった沙羅双樹の下の宝床(べッド)に頭を北、右腕を枕にして横たわる釈迦の周囲には、 釈迦の臨終に集まった会衆が描かれます。右上方からは釈迦の母である摩耶夫人が仞利天から雲に 乗り駆けつける様子も描かれています。 よくみてみると、会衆の悲しみの表現はさまざまです。釈迦に近い場所で静かに見守る菩薩(図1)、 感情を露わにして悲しむ釈迦の弟子たち(図2 )、金剛力士(図3 )や象は全身で激しく嘆きや悲しみ を表しています。この悲しみの表現の違いは、釈迦の入滅をどう捉えているかによります。 つまり、菩薩は「人間としての死ではあるが、涅槃を経て永遠の存在となる」という涅槃の真の 意味を理解しているため、他の会衆に比べて穏やかな表情に描かれているのです。 涅槃図には動物がたくさん描かれています。鳳凰や迦陵噸師など想像上の生物のほか、 鹿、馬、猿、ヘビ、蝶など多種多様な生物が描かれています。 なかには、甲羅がある犀(図4 )など、わたしたちが知っている姿とは異なる不思議な生物もいます。 ところで、涅槃図には猫を描かないと聞いたことがありませんか。その理由として、病気の釈迦の ために薬を届けようとしたネズミを猫が食べてしまったから、など諸説あるようです。しかし、 これは近世になって寺院の涅槃会に集う人々の興味を引く説話や俗説を盛り込んで絵解きされた ためだと考えられます。実際には、中世の涅槃図の多くの作例に猫が描かれています。 円覚寺の涅槃図にも描かれていますので探してみてください。(ネズミも近くにいます)。 十大弟子ではなく十六羅漢が描かれている 一般的な涅槃図では十大弟子といわれる釈迦の弟子たちが十人描かれます。ところが、円覚寺の 涅槃図には通常より多い、十六人もの弟子が描かれています。おそらく、これは十六羅漢として 描かれているからだと考えられます。十大弟子と羅漢はどちらも釈迦の弟子ですが、典拠となる 経典が異るために別の存在として理解されて信仰されました。円覚寺では、三門(山門)楼上に 十六羅漢が安置され、中世の五百羅漢図や十六羅漢図が伝わるように、羅漢に対する特別な信仰が ありました。これは、円覚寺の根本霊宝として国宝・舎利殿に安置される仏牙舎利を守護する 存在として、そして釈迦が涅槃に入って以後、この世に留まって釈迦の正しい教えを護り伝える 羅漢の存在が重視されてきたからでしよう。このような円覚寺の信仰背景が、この涅槃図の画中に 通例の十大弟子ではなく、あえて十六羅漢を描かせたのかもしれません。 釈迦が人滅したのは二月十五日の満月の夜とされます。円覚寺では毎年仏殿で涅槃会(図5 )が 行われています。現在は、江戸時代に制作された大きな涅槃図が掛けられています。 そして、本図もまた、かって円覚寺の涅槃会の本尊であったと考えられます。」  「方丈」についてのビデオによる案内も行われていた。  そして「庫裡」の入口まで戻る。  「座禅」する家族?の木造彫刻が並んでいた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.19 15:30:44

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|